| Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.

Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |

How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |

Horst Fischer (Arzt)

Horst Paul Silvester Fischer (* 31. Dezember 1912 in Dresden; † 8. Juli 1966 in Leipzig) war ein deutscher Mediziner und Lagerarzt im KZ Auschwitz III Monowitz.

Werdegang

Horst Fischer wuchs nach dem Tod beider Elternteile als Vollwaise bei seinem Onkel in Berlin auf, der ihn völkisch-nationalistisch erzog. Er gehörte der Bündischen Jugend an. Im Jahr 1932 trat Fischer nach dem Ende seiner Schullaufbahn ein Medizinstudium an der Universität Berlin an, das er 1937 mit dem Staatsexamen abschloss.

Am 1. November 1933 trat er der SS (SS-Nr. 293.937) und am 1. Mai 1937 der NSDAP (Mitgliedsnr. 5.370.071) bei.[1]

Nach Beginn des Zweiten Weltkrieges war Fischer zunächst als Truppenarzt der Waffen-SS in Oranienburg, Dachau und Stralsund eingesetzt. Er nahm am Überfall auf die Sowjetunion teil. Die Erkrankung an einer Lungentuberkulose führte zu seiner Versetzung von der Fronttruppe. Im Erholungsheim machte Fischer die Bekanntschaft mit Enno Lolling, dem Chef des Amtes D III des SS-Wirtschafts- und Verwaltungshauptamtes (Sanitätswesen und Lagerhygiene), dem sämtliche Lagerärzte unterstanden. Auf Lollings Angebot, in einem Konzentrationslager eingesetzt zu werden, um seine chirurgischen Fachkenntnisse zu erweitern, willigte Fischer ein und wenige Monate später erfolgte ein Einberufungsbefehl nach Auschwitz.

Lagerarzt in Monowitz

Fischer trat seinen Dienst in dem KZ Auschwitz am 6. November 1942 an. Hier war er dem Standortarzt Eduard Wirths, einem persönlichen Freund, unmittelbar unterstellt. Zunächst Truppenarzt, wurde er als Nachfolger von Friedrich Entress in dessen Funktion als Lagerarzt in dem Arbeitslager und der Produktionsstätte der I.G. Farben auf dem Gelände der Buna-Werke im KZ Auschwitz III Monowitz spätestens ab November 1943 eingesetzt.

In dieser Position oblag es Fischer, die Selektion von Häftlingstransporten durchzuführen und über deren Arbeitsfähigkeit oder -unfähigkeit und damit ihre Ermordung im KZ-Teil Birkenau zu entscheiden. Schließlich avancierte Horst Fischer zum stellvertretenden Standortarzt von Auschwitz. Im September 1944 folgte ihm auf seine Stelle als Lagerarzt in Monowitz Hans Wilhelm König nach.

1943 stieg er zum SS-Hauptsturmführer auf. Nach der Evakuierung des KZ Auschwitz war er ab Februar 1945 im SS-Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt tätig.[1]

Nachkriegszeit

Nach Kriegsende praktizierte Fischer zunächst unbehelligt unter seinem richtigen Namen in Golzow bei Brandenburg an der Havel und später in Spreenhagen, Kreis Fürstenwalde, als Landarzt. Allerdings wurde Horst Fischer aufgrund seiner Westkontakte und „politischer Unzuverlässigkeit“ gegenüber dem DDR-Regime vom Ministerium für Staatssicherheit (MfS) über Jahre ständig observiert.

Im April 1964 wurde das MfS auf Fischers Tätigkeit als Lagerarzt in Auschwitz 1943/44 aufmerksam. Am 11. Juni 1965 wurde Horst Fischer in Untersuchungshaft genommen und vom MfS über einen mehrmonatigen Zeitraum eingehend verhört.

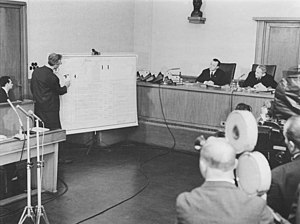

Schauprozess

Das Verfahren gegen Fischer hatte von Anfang an deutlichen Schauprozesscharakter. So war der Prozessverlauf durch besondere Direktiven des MfS vorgegeben, wahrscheinlich standen Schuldspruch und Todesurteil vor Verfahrenseröffnung fest. Trotzdem stand nicht Fischers individuelle Verurteilung im Vordergrund, sondern die DDR-Justiz erhoffte sich, durch die Aufdeckung von Fischers Tätigkeit im Arbeitslager Monowitz eine Belastung der deutschen Industrie im Allgemeinen und des ehemaligen I.G.-Farben-Konzerns im Besonderen aufzeigen zu können, da dieser nach seiner Auflösung durch die Alliierten in Form verschiedener Nachfolgeunternehmen in Westdeutschland fortbestand.

Am 10. März 1966 wurde der Prozess vor dem Obersten Gericht der DDR eröffnet. Während der zehntägigen Verhandlung brachte Horst Fischer praktisch keinerlei Verteidigung vor, bejahte ohne Zögern alle Anschuldigungen der Staatsanwaltschaft und belastete sich mitunter selber, was den Schauprozesscharakter weiter verstärkte. Als Rechtsbeistand Horst Fischers fungierte Wolfgang Vogel, der staatliche Beauftragte für den Freikauf und Austausch von politischen Häftlingen und für den Austausch von Spionen.

Am 25. März 1966 ergingen Schuldspruch und Todesurteil. Nach der Ablehnung des Gnadengesuches an den Staatsratsvorsitzenden Walter Ulbricht wurde Horst Fischer am 8. Juli 1966 durch die „Fallschwertmaschine“ in der Zentralen Hinrichtungsstätte der DDR in der Justizvollzugsanstalt Leipzig hingerichtet.

Siehe auch

Literatur

- Christian Dirks: Die Verbrechen der Anderen. Auschwitz und der Auschwitz-Prozess der DDR: Das Verfahren gegen den KZ-Arzt Dr. Horst Fischer. Verlag Ferdinand Schöningh, Paderborn 2006, ISBN 3-506-71363-9.

- Christian Dirks: "Vergangenheitsbewältigung" in der DDR: zur Rezeption des Prozesses gegen den KZ-Arzt Dr. Horst Fischer 1966 in Ost-Berlin. In: Jörg Osterloh und Clemens Vollnhals (HG.): NS-Prozesse und deutsche Öffentlichkeit : Besatzungszeit, frühe Bundesrepublik und DDR, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2011, ISBN 978-3-525-36921-0.

- Ernst Klee: Auschwitz. Täter, Gehilfen, Opfer und was aus ihnen wurde. Ein Personenlexikon. S. Fischer, Frankfurt am Main, ISBN 978-3-10-039333-3.

- Hermann Langbein: Menschen in Auschwitz, Ullstein, Frankfurt am Main, Berlin, Wien, 1980; ISBN 3-548-33014-2.

Weblinks

- Literatur von und über Horst Fischer im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

Einzelnachweise

| Personendaten | |

|---|---|

| NAME | Fischer, Horst |

| ALTERNATIVNAMEN | Fischer, Horst Paul Silvester |

| KURZBESCHREIBUNG | deutscher Mediziner und Lagerarzt im KZ Auschwitz III Monowitz |

| GEBURTSDATUM | 31. Dezember 1912 |

| GEBURTSORT | Dresden |

| STERBEDATUM | 8. Juli 1966 |

| STERBEORT | Leipzig |

| Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Horst Fischer (Arzt) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar. |