| Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.

Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |

How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |

Kunsthaus Zürich

Kunsthaus Zürich, Moserbau, 2021 | |

| Daten | |

|---|---|

| Ort | Heimplatz 1 und 5 8001 Zürich Schweiz |

| Architekt | Karl Moser[1] Curjel & Moser, 1910, 1925[2] Gebrüder Pfister, 1958 Erwin Müller, 1976 Chipperfield Architects Berlin, 2021 |

| Eröffnung | 1910 |

| Besucheranzahl (jährlich) | 555'529 (2022)[3] |

| Leitung | Ann Demeester[4] |

| Website | www.kunsthaus.ch |

Das Kunsthaus Zürich ist mit 11500 Quadratmeter Ausstellungsfläche das grösste Kunstmuseum der Schweiz[5]. Es besteht aus einem vierteiligen Gebäudekomplex, dem alten, dreiteiligen Gebäudetrakt Moserbau, Bührlesaal[6] und Müllerbau sowie dem 2021 eröffneten Erweiterungsbau von Chipperfield Architects Berlin. Die Bauten säumen, wie das in unmittelbarer Nähe liegende Schauspielhaus Zürich, den Heimplatz der Stadt Zürich. Das Kunstmuseum beherbergt eine der grössten Kunstsammlungen des Landes, besitzt die umfangreichste Sammlung von Werken des Schweizer Bildhauers, Malers und Grafikers Alberto Giacometti sowie eine der bedeutsamsten des Dadaismus. Zudem gehört dem Museum der repräsentativste Bestand an Gemälden von Edvard Munch ausserhalb Norwegens.[7]

Geschichte und Architektur

Vorgeschichte

1787 traf sich erstmals ein Kreis von Künstlern und Kunstliebhabern, um die Zürcher Künstlergesellschaft zu gründen.[8][9] 1813 erwarb diese eine Liegenschaft an der Halseisengasse, der heutigen Künstlergasse. Sie lag ausserhalb der Stadtmauern «auf dem Berg». Die Kaufmännische Direktion musste für den Erwerb 9000 Gulden vorschiessen. Das Wohnhaus eignete sich schlecht für Ausstellungen. 1845 wurde beschlossen, auf dem Grundstück einen Neubau zu realisieren. Das vom Architekten Gustav Albert Wegmann entworfene «Künstlergütli» konnte 1847 als erstes Kunsthaus eingeweiht werden. Es diente als Ausstellungs- und Sammlungsgebäude. Das alte Wohnhaus erfuhr eine Umnutzung als «Wirtschaft zum Künstlergütli». An diesem Ort steht heute das von Karl Moser vom Architekturbüro Curjel & Moser entworfene und gebaute Hauptgebäude der Universität Zürich.[10][11][12] Die Stadt Zürich war Mitte des 19. Jahrhunderts mit ihren rund 17 000 Einwohnern noch kleinstädtisch. Zur Künstlergesellschaft zählten knapp zwei Dutzend Mitglieder.[13]

- Das «Künstlergütli», erstes «Kunsthaus» von Zürich 1847

Das «Künstlergütli» mit dem ehemaligen Wohnhaus als «Wirtschaft zum Künstlergütli», Lithographie aus Malerische Winkel von Fritz Boscovits, Zürich 1905

Das «Künstlergütli» des Architekten Gustav Albert Wegmann

- Provisorische Ausstellungsorte und Künstlerhaus, 1896–1910

Das neu gebaute «Künstlergütli» war, wie sich herausstellen sollte, weder für die Sammlung noch für Ausstellungen wirklich geeignet. So fanden diese in der alten Tonhalle auf dem heutigen Sechseläutenplatz statt und nach deren Abbruch in der alten Börse. Alle Anstrengungen um einen anderen Neubau scheiterten. 1895 liess indes ein neu gegründeter Verein für bildende Künste Künstlerhaus an der Ecke Tal- und Börsenstrasse einen Billigbau erstellen. Das Grundstück hatte ihm der Besitzer des Hotels Baur au Lac zur Verfügung gestellt. Hier fanden regelmässig Wechselausstellungen statt.[14][15] 1888 hatte der Verein bereits 134 Mitglieder, weit mehr als die altehrwürdige Künstlergesellschaft. Aus der Fusion ebendieser und des jungen Vereins Künstlerhaus ging im Sommer 1896 schliesslich die Zürcher Kunstgesellschaft hervor.[16]

Tonhalle auf dem Platz beim Bellevue, dem heutigen Sechseläutenplatz, 1895

Das Kunsthaus von Karl Moser am Heimplatz

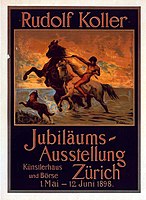

Mit dem Künstlerhaus beim Hotel Baur au Lac für wechselnde Ausstellungen und dem Künstlergütli, das fortan als Bibliothek und Sammlungsgebäude genutzt wurde, war die immer drängendere Platzfrage, die die Kunstgesellschaft beschäftigte, nicht gelöst.[16] Ein möglicher Landabtausch des Künstlergütli gegen ein Grundstück an der Stadthausanlage scheiterte, obwohl sich Stadt und Kunstgesellschaft einig gewesen waren, an der Volksabstimmung. So wurde schliesslich wieder über das landoltsche Lindenthalgut verhandelt, dem heutigen Standort des Kunsthauses. 1886 hatte die Stadt Zürich das Land nicht für ein Museum hergeben wollen, das ihr der Stadtrat Johann Heinrich Landolt in seinem Testament billig verkauft hatte.[14] Die Witwe des Erblassers mit lebenslangem Wohnrecht in der Villa Landolt am Hirschengraben war Jahre später einverstanden, dass man den Garten gegen den Heimplatz überbaue. Nach rund einem Jahrhundert Suchen war der Platz für das Zürcher Kunsthaus gefunden.[16] Erst im zweiten Projektwettbewerb fand die Jury drei ausführungswürdige Entwürfe eines möglichen Neubaus. Der Vorstand entschied sich für das Projekt von Karl Moser. Zwei Jahre später, am 15. Juli 1906, fand die Volksabstimmung statt.[17] Am 17. April 1910 wurde das Kunsthaus feierlich eingeweiht. Das Künstlergütli musste dem Neubau der Universität weichen. Die Stadt Zürich hatte damals 191 000 Einwohner und die Kunstgesellschaft 1064 Mitglieder.[18][1]

Fritz Boscovits: Album Bildende Künste – Sechseläuten Festzug zur Eröffnung des Kunsthauses, 1910

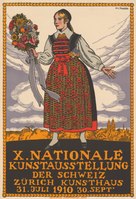

Henry-Claude Forestier: X. Nationale Kunstausstellung der Schweiz, Kunsthaus Zürich, 1910

Plakat zur Ausstellung von Ferdinand Hodler im Kunsthaus Zürich, 1917

Erster Erweiterungsbau 1925 und erster Direktor

1909 übernahm der Kunsthistoriker Wilhelm Wartmann das Sekretariat der Zürcher Kunstgesellschaft. Er sollte die Geschicke des Kunsthauses ab 1910 als Konservator und ab 1927 als dessen Direktor während mehr als 40 Jahren leiten. Seiner Freundschaft mit Edvard Munch seit den frühen 1920er Jahren ist es zu verdanken, dass das Kunsthaus Zürich zahlreiche Werke des norwegischen Malers besitzt.[19][20] Die erste Erweiterung am Kunsthaus war ein Anbau nach hinten in die Tiefe des Grundstücks. Insgesamt sechs Entwürfe für eine mögliche Erweiterung hatte Karl Moser nach dem Ersten Weltkrieg gezeichnet. 1919 schenkte die Stadt Zürich der Zürcher Kunstgesellschaft die Villa Landolt. Moser stellte schliesslich einen Würfel in die Lücke zwischen Kunsthaus und Villa Landolt und verband die Gebäude mit einem schmalen tortenstückförmigen Zwischenbau.[2][21][22]

- Werke von Edvard Munch im Besitz des Kunsthauses

Bildnis von Wilhelm Wartmann, 1923

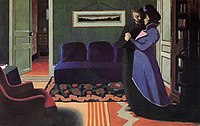

- Werke des schweizerisch-französischen Malers Félix Vallotton im Kunsthaus

Le Bain au soir d'été, deutsch: Das Bad am Sommerabend, 1892–1893, Depositum der Gottfried Keller-Stiftung

Ausstellungen unter der Ägide von Wartmann (Auswahl)

- 1917: Ferdinand Hodler

- 1922: Edvard Munch

- 1928 und 38: Félix Vallotton

- 1932: Pablo Picasso

- 1933: Fernand Léger und Juan Gris

- 1941: Privatsammlung Oskar Reinhart[23]

Publikation

- Honoré Daumier, 240 Lithographien im Originalformat. Herausgegeben und eingeleitet von Wilhelm Wartmann, Manesse Verlag, Conzett & Huber[24]

Emil G. Bührle, Mäzen des Kunsthauses Zürich

Zwischen 1927 und 1935 zeichnete Karl Moser, der seit 1915 als ordentlicher Professor an der ETH Zürich unterrichtete,[26] abermals sechs Entwürfe für eine Erweiterung des Kunsthauses, die indes allesamt nicht realisiert werden konnten.[27] Nach dem Tod von Moser im Jahr 1936 verfasste Wilhelm Wartmann ein Bauprogramm für einen Ideenwettbewerb. Der Rüstungsindustrielle Emil G. Bührle war zwischen Juni 1940 und seinem Tod im November 1956 ein engagiertes Mitglied der Zürcher Kunstgesellschaft.[28] Am 15. Juli 1941 wurde die zweite Erweiterung durch Bührle vorangetrieben. Im Anschluss an die Sichtung der Planungsunterlagen überwies er dem Baufonds zwei Millionen Franken.[29][30]

Das Schauspielhaus Zürich wies zeitgleich eine Spende von Bührle, ebenfalls zwei Millionen Franken, zurück. Das unter der Obhut von Ferdinand Rieser, Oskar Wälterlin und seinem Chefdramaturgen Kurt Hirschfeld sowie Emil Oprecht eindeutig antifaschistisch eingestellte Schauspielhaus wollte kein «Blutgeld» annehmen, wie das von Bührle erwirtschafte Vermögen bezeichnet wurde.

Am 11. Mai 1944 gingen die Gebrüder Pfister als Sieger des Wettbewerbs für den Erweiterungsbau hervor. 1946 zahlte Bührle zwei weitere Millionen in den Fonds.[29][31] Er war damals zum reichsten Schweizer geworden. Umgerechnet auf heute betrugen die Waffenausfuhren vor allem nach Deutschland den Wert von etwa zwei Milliarden Franken.[32]

«Das Höllentor» von Auguste Rodin

Laut der Berichterstattung der WoZ überliess Bührle dem Kunsthaus Zürich «Das Höllentor» von Auguste Rodin 1947. Seit 1949 steht es neben dem Haupteingang des Moserbaus.[33] Am riesigen Portal von mehr als sechs Meter Höhe und vier Meter Breite wird eine monumentale Skulpturengruppe dargestellt. Figuren, um einen zentralen Denker gruppiert, ringen um den Tod. «Das Höllentor» gilt als das bedeutendste Werk von Auguste Rodin. Den vierten Bronzeabguss hatte 1942 Adolf Hitlers Kunstsachverständiger Hermann Göring für das geplante «Führermuseum» in Linz bestellt. Bevor die Skulptur im Museum der Nationalsozialisten ausgestellt werden konnte, war der Krieg für sie verloren. Der Abguss wurde von Nazideutschland nie in Paris abgeholt.[32] Die Alliierten überliessen «Das Höllentor» Emil G. Bührle, der mit seinen Waffenexporten nach Nazi-Deutschland sein Vermögen aufgebaut hatte.[33][32] Entsprechend der Darstellung des Mediensprechers des Kunsthauses Zürich habe dieses «Das Höllentor» direkt bei der Giesserei Eugène Rudier in Paris bestellt.[32] Im Artikel der Lokalinfo AG wird jedoch erwähnt, dass der ehemalige Direktor Wilhelm Wartmann «Das Höllentor» als neues Eingangsportal für den Erweiterungsbau von 1958 im Sinn gehabt habe und dass das Kunstwerk via Baufonds von Emil G. Bührle finanziert gewesen sei.[32] Die dunkle Vergangenheit der Skulptur wird auf der Website des Kunsthauses, Stand März 2023, nicht kommuniziert. Ebenso finden sich zur Entstehung des Kunstwerkes, die Bildhauerin Camille Claudel hatte mehrere Gestalten, Hände, Beine und Körper für «Das Höllentor» modelliert, von Seiten des Kunsthauses Zürich, Stand März 2023, keine Schilderungen.[34]

Fotogalerie «Das Höllentor» von Auguste Rodin

Detail: Faunesse à Genoux, deutsch: Kniende Fauna

Seither wurde der Bau noch zweimal erweitert, durch den 1958 eröffneten, von den Gebrüdern Pfister geplanten und von Emil Georg Bührle finanzierten, 1200 Quadratmeter grossen[35] Ausstellungsflügel[36] und den von Erwin Müller entworfenen, 1976 eröffneten Erweiterungsbau – und von 2001 bis 2005 komplett saniert.[37] Im Herbst 2021 wurde die Kunsthaus-Erweiterung von David Chipperfield Architects eröffnet. Seitdem ist das Kunsthaus Zürich das grösste Kunstmuseum der Schweiz.

Direktoren

- 1909–1949: Wilhelm Wartmann[38]

- 1950–1975: René Wehrli

- 1976–2000: Felix Baumann

- 2000–2022: Christoph Becker

- Seit 1. Oktober 2022: Ann Demeester

Seit Oktober 2022 leitet Ann Demeester das Kunsthaus Zürich. Vize-Direktor ist Christoph Stuehn. Zu den Kuratoren zählen Jonas Beyer, Philippe Büttner, Sandra Gianfreda, Cathérine Hug und Mirjam Varadinis (Stand 2022).[39] Die Zürcher Kunstgesellschaft wählt die Direktion des Kunsthauses. Von deren Mitgliedern war im Mai 2021 als erste Frau, die dieses Amt bekleiden konnte, Anne Keller Dubach zur neuen Präsidentin gewählt worden. Sie starb am 22. September 2021.[40] Am 1. Juli 2022 übernahm Philipp M. Hildebrand das Präsidium.[41]

Erweiterungsbau

Ein Erweiterungsbau mit einer Nutzfläche von 13'000 Quadratmetern, was einer Vergrösserung des Kunsthauses um mehr als 80 % entspricht, nahm am 9. Oktober 2021 den Betrieb auf.[37] Der Zürcher Gemeinderat (Stadtparlament) billigte am 4. Juli 2012 den zur Hälfte aus Steuergeldern zu finanzierenden Erweiterungsbau,[42][43] in der Volksabstimmung am 25. November desselben Jahres wurde dem Projekt zugestimmt.[44][45] Für den insgesamt 206 Mio. Franken teuren Erweiterungsbau des Kunsthauses zahlte die Stadt Zürich 88 Mio., 30 Mio. fielen auf den Kanton, und 88 Mio. kamen über Spender herein.[37] Auch die Sammlungen von Emil Georg Bührle, von Werner und Gabriele Merzbacher und von Hubert Looser haben in dem von David Chipperfield Architects entworfenen Gebäude Platz gefunden.[46]

Lydia-Welti-Escher-Hof

Aus Anlass des 150. Geburtstages von Lydia Welti-Escher, die von der Zürcher Gesellschaft zu Fraumünster als herausragende Kunstmäzenin geehrt wurde, brachte man bei einem kleinen Platz vor dem Zürcher Kunsthaus 2008 eine Ehrentafel an, in Erinnerung an die Gründerin der Gottfried-Keller-Stiftung. Noch im selben Jahr taufte man den Hof auf Vorstoss der Gesellschaft zu Fraumünster offiziell «Lydia-Welti-Escher-Hof».[47]

Miracolo, 1959/60. Reiterskulptur von Marino Marini im Lydia-Welti-Escher-Hof beim Kunsthaus Zürich

Sammlung

Im Erdgeschoss des Altbaus liegen der Miró-Garten, der Vortragssaal, der Shop, ein Kabinett für kleine wechselnde Ausstellungen und Räume mit Werken aus der Sammlung des Kunsthauses. Im ersten und zweiten Obergeschoss setzt sich eine der bedeutendsten Kunstsammlungen der Schweiz vom 13. Jahrhundert bis in die Gegenwart fort.[48]

Zu den internationalen Schwerpunkten gehören die grösste Munch-Sammlung ausserhalb Norwegens sowie die bedeutendste und umfangreichste Werksammlung Alberto Giacomettis. Weiter finden sich Bilder von Pablo Picasso, Claude Monet, Giambattista Pittoni, Marc Chagall, Vincent van Gogh und der Expressionisten Oskar Kokoschka, Max Beckmann und Lovis Corinth. Neben Pop Art (z. B. Andy Warhol oder Richard Hamilton) sind u. a. Arbeiten von Mark Rothko, Mario Merz, Cy Twombly, Joseph Beuys und Georg Baselitz vertreten.

Mittelalterliche Skulpturen und Tafelbilder (z. B. von Hans Leu dem Älteren) sowie Gemälde des niederländischen und italienischen Barock (z. B. Domenichino und Rembrandt van Rijn) gehören ebenso zur Sammlung wie Höhepunkte der Schweizer Malerei des 19. und 20. Jahrhunderts von Johann Heinrich Füssli, Giovanni Segantini, Ferdinand Hodler oder Félix Vallotton und der Dada-Bewegung. Auch Zürcher Konkrete (z. B. Max Bill, Fritz Glarner, Verena Loewensberg) und zeitgenössische Schweizer Künstler wie Pipilotti Rist und Peter Fischli / David Weiss sowie Fotografie und Installationen sind vertreten.

Zum Ausstellungskonzept gehört seit 2006 auch die Vorstellung bedeutender Privatsammlungen, zunächst unter dem Titel Fest der Farbe die Sammlung Merzbacher, 2010 die Sammlung Emil Georg Bührle, 2012 The Nahmad Collection aus dem Besitz der Kunsthändlerfamilie Nahmad, 2013 die Sammlung Looser und 2015 unter dem Titel «Ein Goldenes Zeitalter» die Sammlung Knecht.

Es finden regelmässig Veranstaltungen statt, worin das Museum mit Workshops, Performances, Musik und Führungen einen Blick hinter die Kulissen anbietet.

Sonderausstellungen (Auswahl)

- 2015: Cathérine Hug und Robert Menasse: Europa – Die Zukunft der Geschichte[49][50]

- 2016: Francis Picabia: Eine Retrospektive, danach im Museum of Modern Art, New York City, USA.

- 2017: Kirchner – Die Berliner Jahre.

- 2018: Robert Delaunay und Paris. (→ Eiffelturm (Bilderserie von Delaunay))

- 2018/19: Oskar Kokoschka. Eine Retrospektive, in Kooperation mit dem Leopold Museum, Wien (kuratiert von Cathérine Hug).

- 2020: Olafur Eliasson, Kuratorin Mirjam Varadinis

- 2020/2021: Ottilie W. Roederstein

- 2021/2022: Barockes Feuer, Kuratoren: Jonas Beyer und Timothy J. Standring.

- 2022: Yoko Ono. This room moves at the same speed as the clouds. Kuratorin Mirjam Varadinis

- 2022/2023: Niki de Saint Phalle, in Kooperation mit der Kunsthalle Schirn, Frankfurt am Main, Kurator Christoph Becker

- 2022/2023: Aristide Maillol

Werke aus der Sammlung (Auswahl)

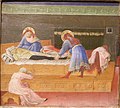

Fra Angelico:

St. Cosmas und Damian, um 1445Berner Nelkenmeister:

Johannes der Täufer in der WüsteJacob van Ruisdael:

Ansicht von HaarlemJohann Heinrich Wüest:

Der Rhonegletscher, 1795Johann Heinrich Füssli:

Das Schweigen, um 1800Arnold Böcklin:

Der KriegRudolf Koller: Gotthardpost, 1873

Édouard Manet:

Die Flucht des RochefortClaude Monet:

Das Parlament bei SonnenuntergangPaul Cézanne:

Le Mont St. VictoireAugust Macke:

Landschaft mit Kühen und Kamel

Filme

- Museums-Check mit Markus Brock: Kunsthaus Zürich. 30 Min., Buch und Regie: Martina Klug, Produktion: SWR, 3sat, Erstausstrahlung: 5. Dezember 2010.[51]

- Durchs Höllentor ins Paradies. Die Geschichte des Kunsthaus Zürich, Regie: Peter Reichenbach, Dokumentarfilm, Produktion: C-Films, 2023.

Literatur

- Werner Oechslin, Sonja Hildebrand (Hrsg.): Karl Moser. Architektur für eine neue Zeit: 1880 bis 1936. gta, Zürich 2010, ISBN 978-3-85676-250-6. Darin u. a.:

- Ulrike Jehle-Schulte Strathaus: Das Kunsthaus und Karl Mosers Bilderstrategien. Band 1, S. 146–163.

- Sonja Hildebrand: Kunsthaus Zürich. Band 2, S. 132–141.

- Das neue Kunsthaus 2001–2019. Hrsg.: Einfache Gesellschaft Kunsthaus Erweiterung. Zürich 2018.

- Benedikt Loderer: Die Baugeschichte des Kunsthaus Zürich. 1910–2020. Einfache Gesellschaft Kunsthaus-Erweiterungsbau, Zürcher Kunstgesellschaft / Kunsthaus Zürich (Hrsg.), Vermerk: «Diese Publikation erscheint anlässlich der Eröffnung der Erweiterung des Kunsthaus Zürich im Herbst 2021». Scheidegger & Spiess, Zürich 2020, ISBN 978-3-85881-676-4.

- David Chipperfield Architects Berlin und das Kunsthaus Zürich. Scheidegger & Spiess, Zürich 2021, ISBN 978-3-03942-026-1.

- Thomas Buomberger, Guido Magnaguagno (Hrsg.): Schwarzbuch Bührle. Raubkunst für das Kunsthaus Zürich? Rotpunktverlag, Zürich 2015, ISBN 978-3-85869-664-9.

- Erich Keller: Das kontaminierte Museum. Das Kunsthaus Zürich und die Sammlung Bührle. Rotpunktverlag, Zürich 2021, ISBN 978-3-85869-938-1.

- Matthieu Leimgruber: Kriegsgeschäfte, Kapital und Kunsthaus. Die Entstehung der Sammlung Emil Bührle im historischen Kontext. tredition, Hamburg 2021, ISBN 978-3-03805-356-9. Auch als E-Book: Kriegsgeschäfte, Kapital und Kunsthaus. Die Entstehung der Sammlung Emil Bührle im historischen Kontext. Buch & Netz, Kölliken 2020.

- Iris Bruderer-Oswald, Der innere Klang der Kunst, Wilhelm Wartmann und das Kunsthaus Zürich, NZZ Libro Verlag, Zürich 2023, ISBN 978-3-907291-91-7

Weblinks

- Website des Kunsthauses Zürich

- Sammlung Online Öffentliche Datenbank

- Kunsthaus Zürich bei Google Cultural Institute

- Literatur von und über Kunsthaus Zürich im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

Einzelnachweise

- ↑ 1,0 1,1 Jonas Kropf: Kunsthaus Zürich. kunstmuseum.com, abgerufen am 12. September 2020.

- ↑ 2,0 2,1 Benedikt Loderer: Ein Zwischenspiel: Mosers Anbauvarianten. In: Die Baugeschichte des Kunsthaus Zürich. 1910–2020. Einfache Gesellschaft Kunsthaus-Erweiterungsbau, Zürcher Kunstgesellschaft / Kunsthaus Zürich (Hrsg.), Vermerk: «Diese Publikation erscheint anlässlich der Eröffnung der Erweiterung des Kunsthaus Zürich im Herbst 2021». Scheidegger & Spiess, Zürich 2020, S. 20.

- ↑ Kunsthaus Zürich: Zürcher Kunstgesellschaft meldet Rekord bei Eintritten und Mitgliedern. In: Medienmitteilung, 20. Juni 2023, abgerufen am 20. Juni 2023.

- ↑ Ellinor Landmann: Gespräch mit Ann Demeester – Neue Kunsthaus-Chefin: «Ich würde mich gern entschuldigen.» In: Radio SRF 2, Kultur, Kultur-Nachrichten. 29. September 2022, abgerufen am 30. September 2022.

- ↑ Faktenblatt – Betriebskennzahlen 2021. (PDF) Abgerufen am 23. Juni 2022.

- ↑ Hochbaudepartement der Stadt Zürich, Amt für Hochbauten: Stiftung Zürcher Kunsthaus, Kunsthaus Zürich, S. 3: „In einem abstrakten Baukörper schwebt der 70 x 18 Meter grosse, stützenfreie Bührle-Saal, benannt nach seinem Stifter, quer zum Stammhaus und ist mit diesem über gläserne Gänge verbunden“. S. 8: Bildlegende, „Bührlesaal (1958)“, Zürich, September 2005.

- ↑ Kunsthaus Zürich: Die Sammlung. «[…] Zu den Highlights gehören […] der grösste Bestand an Gemälden von Edvard Munch ausserhalb Norwegens.[…] ». Das Kunsthaus Zürich listet in seiner Sammlung Online 28 Werke von Edvard Munch sowie ein Ausstellungsplakat auf. Abgerufen am 19. März 2023.

- ↑ Statuten Zürcher Kunstgesellschaft. In: Kunsthaus Zürich, abgerufen am 11. Mai 2021.

- ↑ Jahrbuch für Kunst und Kunstpflege in der Schweiz, Band 1, 1913–1914, S. 261–271.

- ↑ Das Bauprojekt für die neue Universität in Zürich: Architekten Curjel & Moser. In: Schweizerische Bauzeitung. Band 55/56, 1910, Heft 7, 13. August 1910. Abgerufen in E-Periodica der ETH Zürich am 19. März 2023.

- ↑ Albert Baur: Die neue Universität in Zürich: Architekten Curjel und Moser In: Das Werk: Architektur und Kunst = L'oeuvre: architecture et art, Band 1, 1914, Heft 4, S. 1–13. Abgerufen in E-Periodica der ETH Zürich am 19. März 2023.

- ↑ Benedikt Loderer: Der Auftakt. Das Künstlergütli. In: Die Baugeschichte des Kunsthaus Zürich. 1910–2020. Einfache Gesellschaft Kunsthaus-Erweiterungsbau, Zürcher Kunstgesellschaft / Kunsthaus Zürich (Hrsg.), Vermerk: «Diese Publikation erscheint anlässlich der Eröffnung der Erweiterung des Kunsthaus Zürich im Herbst 2021». Scheidegger & Spiess, Zürich 2020, S. 8.

- ↑ Benedikt Loderer: Der Auftakt. Das Künstlergütli. In: Die Baugeschichte des Kunsthaus Zürich. 1910–2020. Einfache Gesellschaft Kunsthaus-Erweiterungsbau, Zürcher Kunstgesellschaft / Kunsthaus Zürich (Hrsg.), Vermerk: «Diese Publikation erscheint anlässlich der Eröffnung der Erweiterung des Kunsthaus Zürich im Herbst 2021». Scheidegger & Spiess, Zürich 2020, S. 10.

- ↑ 14,0 14,1 Benedikt Loderer: Ein Provisorium: Das Künstlerhaus. In: Die Baugeschichte des Kunsthaus Zürich. 1910–2020. Einfache Gesellschaft Kunsthaus-Erweiterungsbau, Zürcher Kunstgesellschaft / Kunsthaus Zürich (Hrsg.), Vermerk: «Diese Publikation erscheint anlässlich der Eröffnung der Erweiterung des Kunsthaus Zürich im Herbst 2021». Scheidegger & Spiess, Zürich 2020, S. 11.

- ↑ Fritz Boscovits: Weihnachts-Ausstellung im Künstlerhaus Zürich. In: Nebelspalter: das Humor- und Satire-Magazin. Band 24, Heft 50, 1898. Abgerufen in E-Periodica der ETH Zürich am 17. März 2023.

- ↑ 16,0 16,1 16,2 Benedikt Loderer: Ein Provisorium: Das Künstlerhaus. In: Die Baugeschichte des Kunsthaus Zürich. 1910–2020. Einfache Gesellschaft Kunsthaus-Erweiterungsbau, Zürcher Kunstgesellschaft / Kunsthaus Zürich (Hrsg.), Vermerk: «Diese Publikation erscheint anlässlich der Eröffnung der Erweiterung des Kunsthaus Zürich im Herbst 2021». Scheidegger & Spiess, Zürich 2020, S. 13.

- ↑ Benedikt Loderer: Der Wurf: Karl Moses Kunsthaus. In: Die Baugeschichte des Kunsthaus Zürich. 1910–2020. Einfache Gesellschaft Kunsthaus-Erweiterungsbau, Zürcher Kunstgesellschaft / Kunsthaus Zürich (Hrsg.), Vermerk: «Diese Publikation erscheint anlässlich der Eröffnung der Erweiterung des Kunsthaus Zürich im Herbst 2021». Scheidegger & Spiess, Zürich 2020, S. 14.

- ↑ Benedikt Loderer: Der Wurf: Karl Moses Kunsthaus. In: Die Baugeschichte des Kunsthaus Zürich. 1910–2020. Einfache Gesellschaft Kunsthaus-Erweiterungsbau, Zürcher Kunstgesellschaft / Kunsthaus Zürich (Hrsg.), Vermerk: «Diese Publikation erscheint anlässlich der Eröffnung der Erweiterung des Kunsthaus Zürich im Herbst 2021». Scheidegger & Spiess, Zürich 2020, S. 15.

- ↑ Walter Kern: Zum Rücktritt von Direktor Dr. Wilhelm Wartmann. In: Schweizer Monatsschrift für Architektur, Kunst und künstlerisches Gewerbe. Nr. 37, Bund Schweizer Architekten, Winterthur 1950, S. 9. Abgerufen in E-Periodica der ETH Zürich am 15. März 2023.

- ↑ Hans Curjel: Nachruf. Wilhelm Wartmann. In: Das Werk: Architektur und Kunst = L'oeuvre: architecture et art, Band 57, 1970, S. 627–628. Abgerufen in E-Periodica der ETH Zürich am 14. März 2023.

- ↑ Benedikt Loderer: Der Anbau: Mosers Erweiterung. In: Die Baugeschichte des Kunsthaus Zürich. 1910–2020. Einfache Gesellschaft Kunsthaus-Erweiterungsbau, Zürcher Kunstgesellschaft / Kunsthaus Zürich (Hrsg.), Vermerk: «Diese Publikation erscheint anlässlich der Eröffnung der Erweiterung des Kunsthaus Zürich im Herbst 2021». Scheidegger & Spiess, Zürich 2020, S. 22.

- ↑ Wilhelm Wartmann: Die Erweiterung des Zürcher Kunsthauses im Jahr 1925. In: Jahrbuch für Kunst und Kunstpflege in der Schweiz. Band 4, 1925–1927, S. 188–200. Abgerufen am 10. Mai 2021.

- ↑ E. Br.: Zürcher Chronik. In: Architektur und Kunst = L'oeuvre: architecture et art, Band 28, 1941, S. XII. Abgerufen in E-Periodica der ETH Zürich am 16. März 2023.

- ↑ Werbung: Honoré Daumier. In: Neue Schweizer Rundschau. Band 14, (1946–1947), Heft 9. Abgerufen in E-Periodica der ETH Zürich am 14. März 2023.

- ↑ Roland Lüthi: Die Cometen: Björn Erik Lindroos In: ETH Zürich/ETHeritage. Highlights aus der Sammlung und Archiven der ETH Zürich, 13. Juli 2018. Abgerufen am 20. März 2023.

- ↑ gta: Karl Moser (1860–1936). In: Archiv gta, ETH Zürich, Nachlässe – Vorlässe, Karl Moser. Abgerufen am 19. März 2023.

- ↑ Benedikt Loderer: Noch ein Zwischenspiel: Ein moderneres Kunsthaus. In: Die Baugeschichte des Kunsthaus Zürich. 1910–2020. Einfache Gesellschaft Kunsthaus-Erweiterungsbau, Zürcher Kunstgesellschaft / Kunsthaus Zürich (Hrsg.), Vermerk: «Diese Publikation erscheint anlässlich der Eröffnung der Erweiterung des Kunsthaus Zürich im Herbst 2021». Scheidegger & Spiess, Zürich 2020, S. 28.

- ↑ Matthieu Leimgruber: Kriegsgeschäfte, Kapital und Kunsthaus. Die Entstehung der Sammlung Emil Bührle im historischen Kontext. tredition, Hamburg 2021, ISBN 978-3-03805-356-9. Auch als E-Book: Kriegsgeschäfte, Kapital und Kunsthaus. Die Entstehung der Sammlung Emil Bührle im historischen Kontext. Buch & Netz, Kölliken 2020, S. 102.

- ↑ 29,0 29,1 Benedikt Loderer: Die grosse Halle: Der Pfisterbau. In: Die Baugeschichte des Kunsthaus Zürich. 1910–2020. Einfache Gesellschaft Kunsthaus-Erweiterungsbau, Zürcher Kunstgesellschaft / Kunsthaus Zürich (Hrsg.), Vermerk: «Diese Publikation erscheint anlässlich der Eröffnung der Erweiterung des Kunsthaus Zürich im Herbst 2021». Scheidegger & Spiess, Zürich 2020, S. 23.

- ↑ Matthieu Leimgruber: Kriegsgeschäfte, Kapital und Kunsthaus. Die Entstehung der Sammlung Emil Bührle im historischen Kontext. tredition, Hamburg 2021, ISBN 978-3-03805-356-9. Auch als E-Book: Kriegsgeschäfte, Kapital und Kunsthaus. Die Entstehung der Sammlung Emil Bührle im historischen Kontext. Buch & Netz, Kölliken 2020, S. 103.

- ↑ Matthieu Leimgruber: Kriegsgeschäfte, Kapital und Kunsthaus. Die Entstehung der Sammlung Emil Bührle im historischen Kontext. tredition, Hamburg 2021, ISBN 978-3-03805-356-9. Auch als E-Book: Kriegsgeschäfte, Kapital und Kunsthaus. Die Entstehung der Sammlung Emil Bührle im historischen Kontext. Buch & Netz, Kölliken 2020, S. 104.

- ↑ 32,0 32,1 32,2 32,3 32,4 Lorenz Steinmann: Zürichs Höllentor war für Adolf Hitler bestimmt. In: Lokalinfo.ch, 25. November 2020, abgerufen am 19. März 2023.

- ↑ 33,0 33,1 Daniela Janser: Sammlung Emil G. Bührle: Durchs Höllentor ins Kunsthaus. In: WOZ Online. Nr. 34, 20. August 2020, abgerufen am 19. März 2023.

- ↑ Heiner Hug: Camille Claudel. Dreissig Jahre lang weggesperrt . In: Journal21. 28. Oktober 2018. Abgerufen am 21. März 2023.

- ↑ Philipp Meier: Die Erweiterung des Kunsthauses Zürich öffnet ihre Türen: Hier ist das private Sammeln zu Hause. Die Kunsthaus-Sammlung hat heute eine Grösse erreicht, die nach einem selbstbewussten Auftritt verlangt. Neue Zürcher Zeitung, 7. Oktober 2021, abgerufen am 17. Oktober 2021.

- ↑ Geschichte des Kunsthaus. In: kunsthaus.ch, abgerufen am 24. September 2019.

- ↑ 37,0 37,1 37,2 André Müller: Die jüngsten Abstimmungen werfen kein gutes Licht auf das Verhältnis der Zürcher zu ihren Banken. Haben sich Bevölkerung und Finanzplatz auseinandergelebt? Neue Zürcher Zeitung, 15. Oktober 2021, abgerufen am 17. Oktober 2021.

- ↑ Iris Bruderer-Oswald: Der innere Klang der Kunst. Wilhelm Wartmann und das Kunsthaus Zürich. NZZ Libro, Zürich 2023, ISBN 978-3-907291-91-7.

- ↑ Kuratoren des Zürcher Kunsthauses (Memento vom 11. Mai 2012 im Internet Archive), Deskription ihrer Arbeitsbereiche auf der Website des Museums.

- ↑ Roger Fayet: Nachruf Anne Keller Dubach (1956–2021) In: Schweizerisches Institut für Kunstwissenschaft SIK-ISEA, abgerufen am 15. Oktober 2022.

- ↑ Medienmitteilung Zürich, 31. Mai 2022 Zürcher Kunstgesellschaft wählt Dr. Philipp M. Hildebrand zum Präsidenten, auf kunsthausrelaunch8251-live-a33132ecc05c-1c0f54b.divio-media.net

- ↑ Kunsthaus-Erweiterung. (Nicht mehr online verfügbar.) In: kunsthaus.ch. 2016, archiviert vom Original am 4. März 2016; abgerufen am 24. September 2019 (Chronologie vom 25. November 2012 bis 3. August 2015; ursprünglich abgerufen am 3. August 2012).

- ↑ Zürich stimmt ab. 25.11.2012. Kunsthaus-Erweiterung Zürich. (PDF; 1,7 MB). In: stadt-zuerich.ch, 19. September 2012, abgerufen am 24. September 2019.

- ↑ Kunsthaus-Erweiterung: Zürcher sagen Ja zum Ausbau. In: Tages-Anzeiger. 26. November 2012, abgerufen am 26. November 2012.

- ↑ Das Museum. Über uns. Erweiterung. In: kunsthaus.ch, abgerufen am 17. November 2020.

- ↑ Emil Bührles Aufstieg als Unternehmer und Kunstsammler. Medienmitteilung der Universität Zürich, abgerufen am 17. November 2020.

- ↑ Adi Kälin: Ein Plätzchen für Lydia Welti-Escher. In: NZZ. 5. August 2008, abgerufen am 18. November 2021.

- ↑ Kunsthaus Zürich (Hrsg.): Plan.

- ↑ Ania Mauruschat: Ausstellung im Kunsthaus Zürich: Europa nicht Politikern überlassen. Rezension im Deutschlandradio Kultur, 11. Juni 2015.

- ↑ Valeska Peschke: Die Botschaft von Amikejo. (Nicht mehr online verfügbar.) In: amikejo.net. Archiviert vom Original am 27. Juli 2021; abgerufen am 15. April 2016 (english).

- ↑ Museums-Check: Kunsthaus Zürich. In: Fernsehserien.de. Abgerufen am 12. November 2020.

| Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Kunsthaus Zürich aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar. |