| Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.

Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |

How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |

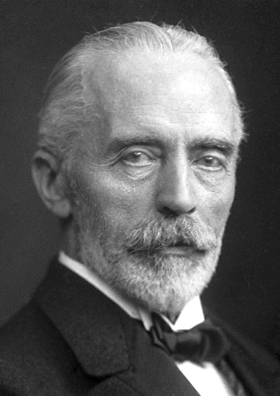

Theodor Kocher

Emil Theodor Kocher (* 25. August 1841 in Bern; † 27. Juli 1917 ebenda) war ein Schweizer Chirurg. Er erhielt 1909 als erster Chirurg den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin.

Leben

Der Sohn von Jakob Alexander Kocher, Oberingenieur des Kantons Bern, absolvierte das Gymnasium in Burgdorf und studierte Medizin an der Universität Bern, wo er 1865 mit dem Staatsexamen und 1866 mit der Promotion abschloss. Während eines Gaststemesters an der Universität Zürich lernte er den Chirurgen Theodor Billroth kennen, der sein Lehrer wurde. Auf einer Studienreise 1865/66 nach Berlin, London und Paris lernte er seine Vorbilder Rudolf Virchow, Bernhard von Langenbeck und Thomas Spencer Wells kennen. Zurück in Bern wurde Kocher 1866 für Chirurgie habilitiert und arbeitete als Assistent bei Georg Albert Lücke. 1869 eröffnete er eine eigene Praxis. Eine neue Methode der Schultereinrenkung bescherte Kocher internationale Bekanntheit. 1872 wurde er als Nachfolger Lückes zum ordentlichen Professor für Chirurgie berufen. Kocher war einer der Wegbereiter der modernen Chirurgie.

Theodor Kocher war mit Maria, geb. Witschi, verheiratet. Das Paar hatte drei Söhne, von denen der älteste, Albert, als Assistenzprofessor für Chirurgie seinen Vater bei dessen Arbeit unterstützte. Theodor Kocher wurde auf dem Berner Bremgartenfriedhof beerdigt.

Werk

Theodor Kocher begann seine wissenschaftliche Arbeit mit einer Reihe von Artikeln über Hämostasis bei Verdrillung von Arterien. Als er seine chirurgische Laufbahn antrat, fand gerade ein Wechsel zwischen den althergebrachten septischen zu den neuartigen antiseptischen Behandlungsmethoden statt, die Kocher zu seiner Hauptaufgabe machte. Er entwickelte eine Reihe von Wundbehandlungsmethoden mit leichten Chlorlösungen und weitere Methoden. Später entwickelte er die ersten aseptischen Wundversorgungen. Durch seine Arbeit als Ausbilder für Militärärzte bekam Kocher außerdem Einblick in die Behandlung von Schusswunden und machte dies zu einem weiteren Schwerpunkt seiner Arbeit. Auch über Knochenbrüche und die Osteomyelitis arbeitete Kocher.

Neben der Wund- und Bruchbehandlung stellte die Chirurgie der inneren Organe einen wesentlichen Teil seiner Arbeit dar, etwa die Operation bei Magen- und Darmerkrankungen. Nach ihm ist das Kocher-Manöver benannt, mit dem man den Zwölffingerdarm von Verwachsungen lösen kann. Ebenso entwickelte er eine Reihe von chirurgischen Instrumenten, nicht zuletzt die nach ihm benannte Kocher-Klemme, die noch heute verwendet wird.

Spätere Ziele seiner Arbeit waren das Gehirn (besonders die Epilepsie), die männlichen Geschlechtsorgane und schließlich auch die Schilddrüse, zu deren Physiologie und Pathologie er gänzlich neue, kontrovers diskutierte Hypothesen und Ergebnisse darstellte. Dieser letzte Schwerpunkt brachte ihm 1909 den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin („für seine Arbeit über die Physiologie, Pathologie und Chirurgie der Schilddrüse“) ein. Bereits 1876 führte er die erste Strumektomie durch.[1] Der Illustrator seines Werkes „Operationslehre“ war der Berner Maler Robert Kiener (1866–1945).

Ehrungen

Die Stadt Bern ehrte ihn in unterschiedlicher Form. Kurz nach seinem Tod wurde die Inselgasse in Kochergasse umbenannt.[2] 1927 erhielt Cuno Amiet den Auftrag, die Aula im Gymnasium Kirchenfeld mit Fünf großen Bernern auszugestalten. Das oberste Bild zeigt Theodor Kocher.[3] 1941 vermachte Kochers Sohn Albert Kocher testamentarisch der Öffentlichkeit ein Gelände an der Belpstraße in Bern mit der Maßgabe, daraus einen Park zu gestalten. Dieser Kocherpark wurde am 19. September 1944 eröffnet. In ihm steht die vom Bildhauer Max Fueter geschaffene Büste des Namensgebers. Eine weitere Büste, geschaffen von Karl Hänny und eingeweiht 1927, steht beim Haupteingang des Inselspitals.

Literatur

- Edgar Bonjour: Kocher, Theodor. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 12, Duncker & Humblot, Berlin 1980, S. 282 f. (Onlinefassung).

Weblinks

- Literatur von und über Theodor Kocher im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Huldrych M.F. Koelbing: Kocher, Theodor im Historischen Lexikon der Schweiz

- Informationen der Nobelstiftung zur Preisverleihung 1909 an Theoder Kocher (englisch) mit Bankettrede (deutsch)

Einzelnachweise

- ↑ Encyclopedia Britannica online (Abruf: 9. Februar 2008)

- ↑ Berchtold Weber: Historisch-topographisches Lexikon der Stadt Bern-Kochergasse, 1976, abgerufen am 6. September 2010

- ↑ Website des Gymnasiums Kirchfeld mit Abbildungen und Erläuterungen der Wandbilder, abgerufen am 3. September 2009

| Personendaten | |

|---|---|

| NAME | Kocher, Theodor |

| ALTERNATIVNAMEN | Kocher, Emil Theodor |

| KURZBESCHREIBUNG | Schweizer Chirurg und Nobelpreisträger |

| GEBURTSDATUM | 25. August 1841 |

| GEBURTSORT | Bern |

| STERBEDATUM | 27. Juli 1917 |

| STERBEORT | Bern |

| Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Theodor Kocher aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar. |