| Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.

Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |

How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |

Thesaurus Linguae Latinae

Der Thesaurus linguae Latinae (lateinisch, „Schatzhaus der lateinischen Sprache", abgekürzt ThlL oder TLL) ist ein noch nicht abgeschlossenes, einsprachiges Wörterbuch der lateinischen Sprache, das die gesamte Latinität von ihren Anfängen bis Isidor von Sevilla, also bis etwa 600 n. Chr., erschließt. Es soll als festes Fundament der Erforschung der lateinischen Sprache und Literatur dienen.

Geschichte

Konzeptionsbildung und Gründung

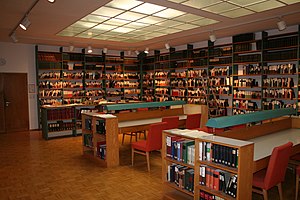

Nach lang zurückreichenden Vorüberlegungen begann der Schweizer Eduard Wölfflin (München) das Vorhaben zunächst mit Einzeluntersuchungen und seit 1884 in einer besonderen Zeitschrift auf breiterer Basis, wobei ihm Friedrich Leo in Göttingen und Franz Bücheler in Bonn zur Seite standen. Theodor Mommsen stand mit Wölflin diesbezüglich in Verbindung und gab zu Beginn der neunziger Jahre zusammen mit Martin Hertz durch ein Gutachten den Anstoß zur Verwirklichung. Nach mehreren Konferenzen schlossen sich am 22. Oktober 1893 im Haus des Wissenschaftspraktikers Hermann Diels in Berlin fünf deutschsprachige Akademien zur Thesaurus Kommission zusammen. [1]Zunächst wurde über Prinzipien der Materialsammlung und Verarbeitung entschieden. Auf Diels Vorschlag hin wurde beschlossen, die Sprachverwendung bis 150 n. Chr. lückenlos aufzuarbeiten, für die Zeit bis 600 n. Chr jedoch nur die lexikalischen Besonderheiten. [2] 1899 wurde nach Abschluss der Vorarbeiten in München und Göttingen das zentrale Institut Thesaurus Linguae Latinae in München eingerichtet. Die Artikel wurden und werden immer noch ausnahmslos in München geschrieben, redigiert und korrigiert, die Druckfahnen gehen einer Reihe auswärtiger Gelehrter zum Mitlesen zu. In der Gegenwart schicken sechs der ausländischen Gesellschaften regelmäßig einen Stipendiaten zur Unterstützung der Arbeit nach München, zusätzlich zu ihrem finanziellen Beitrag. [3]In München befindet sich das Zettelarchiv und eine Spezialbibliothek [4]Der erste Faszikel erschien 1900 im B. G. Teubner Verlag. Das Laufzeitende ist noch nicht festgelegt. Erschienen sind bisher die Buchstaben A bis M sowie O und P; N und R werden gleichzeitig bearbeitet (Stand: November 2009). Die ursprüngliche Zeitplanung sah fünf Jahre für die Materialsammlung und fünfzehn Jahre für die lexikographische Arbeit vor. [5]Das Institut hat seinen Sitz in München bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften.

Der Thesaurus wurde von 1893 und bis 1949 geleitet und finanziert von folgenden Trägerakademien bzw. deren Nachfolgern:

- der Bayerischen Akademie der Wissenschaften,

- der Preußischen Akademie der Wissenschaften,

- der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen,

- der Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften in Leipzig,

- der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien und

- vom Schweizerischen Altphilologenverband (ab 1934).

Die Kommission der Vereinigung der Trägerakademien, die Thesaurus Kommission, traf sich jährlich als wissenschaftliche Leitung, zur Regelung organisatorischer und finanzieller Fragen. Insbesondere wurde der Bericht des Generaldirektors geprüft, die weitere Arbeitsplanung durchgeführt, Haushaltsabschluß und Haushaltsplanung vorgenommen.[6][7] Die Finanzierung erfolgte durch die Regierungen der Länder, zu denen die Akademien gehörten, direkt durch diese Länder, weitere wissenschaftliche Organisationen wie z.B. die Straßburger wissenschaftliche Gesellschaft sowie über Sammlungen und Privatspenden. Beteiligte Länder waren unter anderem Bayern, Preußen, Österreich sowie die Regierungen in Hamburg, Karlsruhe und Stuttgart. [8]

Von 1914 bis 1945

Der 1. Weltkrieg brachte als besondere Erschwernis der Arbeit nicht nur den Tod vieler Mitarbeiter im Krieg, vier von achtzehn Mitarbeitern fielen schon in den ersten Monaten, sondern auch besondere finanzielle Engpässe. 1920 wurde der Betrieb nur durch finanzielle Hilfe aus Schweden, den Niederlanden und den USA aufrechterhalten. Zu dieser Zeit wurde die Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft, Vorgängerin der DFG, gegründet, die Unterstützung zusagte. Als 1921 trotzdem die Kündigung aller Mitarbeiter unausweichlich schien und auch die Zahlungen der Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft nicht eintrafen, half eine Sammlung an den Schweizer Universitäten, initiiert von Jacob Wackernagel. Aus der Schweiz und Dänemark wurden außerdem Stipendiaten zur Mitarbeit nach München entsandt. Von 1933-1937 wurde der Thesaurus durch eine größere Spende der amerikanischen Rockefeller-Stiftung unterstützt. Ende der dreißiger Jahre förderte auch die Deutsche Forschungsgemeinschaft den Thesaurus finanziell und zusätzlich zu den Stipendiaten arbeitete zum Beispiel ein beurlaubter Gymnasialprofessor aus Österreich und ein ebenfalls beurlaubter Universitätsprofessor aus München am Thesaurus.[9] In den vierziger Jahren wurde der Thesaurus als eine Unternehmung der Reichsakademie, der Nachfolgeorganisation des Reichsverbands der deutschen Akademien der Wissenschaften geführt. [10]Während des 2. Weltkriegs wurden Bibliothek und Arbeitsmaterial des Thesaurus zum Schutz vor Bombardierungen ins Benediktiner-Kloster Scheyern zwischen München und Ingolstadt ausgelagert. [11]

Nach 1945

Gleich nach Kriegsende wirkte der Schweizer Manu Leumann, seit 1939 Mitglied der Thesaurus-Kommission, als Zentralstelle für Hilfsangebote an den Thesaurus. In seinem Auftrag reiste 1946 der Thesaurus-Mitarbeiter Heinz Haffter nach München und wurde dort von der schweizerischen Thesaurus-Kommission, der American Philological Association, der British Academy und der Stockholmer Akademie beauftragt, ab 1. April 1947 „als ihr Delegierter im Einvernehmen mit der Thesaurusaufsichtskommission, die Leitung des Thesaurus Linguae Latinae [...] zu übernehmen“, also als neuer Generaldirektor zu fungieren. Am 7. April 1949 wurde dann die Internationale Thesaurus-Kommission gegründet, welche die Thesaurus-Kommission der deutschsprachigen Gründungsakademien ablöste und mit der Herausgabe des TLL beauftragt. Die Kommission besteht aus inzwischen einundzwanzig Mitgliedern verschiedener wissenschaftlicher Akademien und Vereine aus vierzehn Ländern und drei Kontinenten, erster Vorsitzender war der Indogermanist Manu Leumann aus Zürich.[12]

In Gegenwart und Zukunft

Als Schätzung der Zeitdauer bis zur Vollendung des Thesaurus gibt im Jahre 1995 Krömer etwa 50 Jahre an. [13]

Aufgabenstellung und Vorgehen

Das Anliegen des Thesaurus ist es, bezüglich der Stichwörter alles zur Sprache zu bringen, was für die einzelnen Stichwörter sprachlich irgendwie von Interesse ist. Die Aufgabe ist also die Schaffung von Artikeln bezüglich der Stichwörter auf der Basis einer Sammlung von Belegen. Dies hat, in Wölfflins Worten, das Ziel „die Lebensgeschichte der einzelnen Wörter, ihrer Entstehung, Verbindung, Vermehrung, Abänderung in Form und Bedeutung, ihrer gegenseitige Vertretung und Ersetzung, endlich ihr Absterben durch alle Jahrhunderte, in denen das Latein lebendig war, also bis zur Abtrennung der romanischen Tochtersprachen“ darzustellen. [14]

Mitglieder der Thesaurus-Kommission und Mitarbeiter

Literatur

- Theodor Bögel: Thesaurus-Geschichten. Beiträge zu einer Historia Thesauri linguae Latinae. Mit einem Anhang: Personenverzeichnis 1893–1995. Herausgegeben von Dietfried Krömer und Manfred Flieger. Teubner, Stuttgart u. a. 1996, ISBN 3-8154-7101-X.

- Georg Dittmann: Wölfflin und der Thesaurus Linguae Latinae. In: Eduard Wölfflin: Ausgewählte Schriften. Herausgegeben von Gustav Meyer. Dieterich, Leipzig 1933, S. 336–344 (Nachdruck. Olms, Hildesheim 1977, ISBN 3-487-06137-6).

- Dietfried Krömer (Hrsg.): Wie die Blätter am Baum, so wechseln die Wörter. 100 Jahre Thesaurus linguae Latinae. Vorträge der Veranstaltungen am 29. und 30. Januar 1994 in München. Teubner, Stuttgart u. a. 1995, ISBN 3-8154-7100-1.

- Richard Schumak (Hrsg.): Neubeginn nach dem Dritten Reich. Die Wiederaufnahme wissenschaftlichen Arbeitens an der Ludwig-Maximilians-Universität und der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Tagebuchaufzeichnungen des Altphilologen Albert Rehm 1945 bis 1946 (= Studien zur Zeitgeschichte. Bd. 73). Dr. Kovac, Hamburg 2009, ISBN 978-3-8300-4469-7.

Referenzen

- ↑ Dietfried Krömer: Ein schwieriges Jahrhundert. In: Dietfried Krömer (Hrsg.): Wie die Blätter am Baum, so wechseln die Wörter. 1995, S. 13–18.

- ↑ Wilhelm Ehlers: Der Thesaurus linguae Latinae. Prinzipien und Erfahrungen. In: Dietfried Krömer (Hrsg.): Wie die Blätter am Baum, so wechseln die Wörter. 1995, S. 223–224.

- ↑ Dietfried Krömer: Ein schwieriges Jahrhundert. In: Dietfried Krömer (Hrsg.): Wie die Blätter am Baum, so wechseln die Wörter. 1995, S. 26.

- ↑ Wilhelm Ehlers: Der Thesaurus linguae Latinae. Prinzipien und Erfahrungen. In: Dietfried Krömer (Hrsg.): Wie die Blätter am Baum, so wechseln die Wörter. 1995, S. 236.

- ↑ Dietfried Krömer: Ein schwieriges Jahrhundert. In: Dietfried Krömer (Hrsg.): Wie die Blätter am Baum, so wechseln die Wörter. 1995, S. 18.

- ↑ Bericht über den Thesaurus Linguae Latinae im Geschäftsjahr 1939/40. In: Bayerische Akademie der Wissenschaften. Jahrbuch. Jg. 1939, ISSN 0084-6090, S. 62–64

- ↑ Dietfried Krömer, Manfred Flieger (Hrsg.): Thesaurus Geschichten. Beiträge zu einer Historia Thesauri linguae Latinae von Theodor Bögel (1876–1973). Teubner, Stuttgart u. a. 1996, ISBN 3-8154-7101-X, S. 183–185.

- ↑ Hermann Diels: Bericht der Kommission für den Thesaurus linguae latinae über die Zeit vom 1. April 1921 bis 31. März 1922. In: Bayerische Akademie der Wissenschaften. Jahrbuch. Jg. 1922/1923, S. 30–32.

- ↑ Johannes Stroux: Thesaurus Linguae Latinae. Bericht.: In: Jahrbuch der Preußischen Akademie der Wissenschaften. Jg. 1940, ISSN 0936-420X, S. 61–63.

- ↑ Jahrbuch der Preußischen Akademie der Wissenschaften. Jg. 1942, S. 28.

- ↑ Dietfried Krömer: Ein schwieriges Jahrhundert. In: Dietfried Krömer (Hrsg.): Wie die Blätter am Baum, so wechseln die Wörter. 1995, S. 20–24.

- ↑ Dietfried Krömer: Ein schwieriges Jahrhundert. In: Dietfried Krömer (Hrsg.): Wie die Blätter am Baum, so wechseln die Wörter. 1995, S. 26–28.

- ↑ Dietfried Krömer: Ein schwieriges Jahrhundert. In: Dietfried Krömer (Hrsg.): Wie die Blätter am Baum, so wechseln die Wörter. 1995, S. 27.

- ↑ Wilhelm Ehlers: Der Thesaurus linguae Latinae. Prinzipien und Erfahrungen. In: Dietfried Krömer (Hrsg.): Wie die Blätter am Baum, so wechseln die Wörter. 1995, S. 223.

Weblinks

- Webseite des Thesaurus Linguae Latinae bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften

- Liste der bisher erschienenen Bände und Faszikel beim Verlag Walter de Gruyter

- Kurze Geschichte und Bandübersicht

| Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Thesaurus Linguae Latinae aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar. |