| Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.

Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |

How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |

Buntpapier

Als Buntpapier wird Papier bezeichnet, das mittels unterschiedlicher Techniken manuell oder maschinell bearbeitet wurde. Der englische Fachbegriff lautet decorated paper. Der Begriff wird darüber hinaus umgangssprachlich für industriell hergestelltes einfarbiges Bastelpapier verwendet. Buntpapier dient zum Umhüllen, Bekleben und Auskleiden von Gegenständen und Verpackungen oder als künstlerischer Bedarf. Nicht als Buntpapier gelten Tonpapier und Tonkarton, die aus direkt in der Masse gefärbtem Stoff hergestellt werden.

Geschichte

Japanisches Suminagashi-Papier aus der Heian-Zeit (794–1185) ist das älteste überlieferte Beispiel für Buntpapierherstellung. Auf verziertem Papier wurden Gedichte niedergeschrieben. Auch in Persien wurde Marmorpapier für kalligrafische Arbeiten verwendet. Das älteste bekannte deutsche Buntpapier (ein einfarbig gestrichenes Papier) wird auf ca. 1430 datiert. Marmoriertes Papier lernte Europa um 1600 über die Türkei kennen, wo man es „Ebru“ nannte. In Europa hieß dieses Buntpapier nach seiner Einführung noch häufig „türkisch Marmor“ oder „türkisch Papier“.

Techniken und Sorten (Auswahl)

Beim Dekorieren von Papier können eine Reihe von Techniken eingesetzt und auch miteinander kombiniert werden.[1] Die Sortenbezeichnungen spiegeln zum Teil diese Techniken wider (z. B. „Modeldruckpapier“, „Walzendruckpapier“, „Schablonenspritzpapier“), zum Teil benennen sie die Erscheinungsform der Oberflächen bzw. des Dekors (z. B. „Holzmaserpapier“, „Moirépapier“, „Kalbslederpapier“) oder beziehen sich auf Rohstoffe und Pigmente („Metallpapier“, „Glimmerpapier“, „Wollvelourspapier“). Immer wieder wird versucht, das Erscheinungsbild historischer Techniken durch andere, oft preisgünstigere Verfahren zu imitieren.

Einfarbiges Papier

Die Farbe kann sowohl manuell als auch maschinell aufgebracht sein, Werkzeugspuren sind nicht sichtbar. In der industriellen Buntpapierfabrikation erhält die Gestaltung der Papieroberfläche einen hervorgehobenen Stellenwert. Einfarbiges Glanz- und Glacépapier sind Buntpapiersorten, deren Oberfläche durch Kalandrieren, Bürsten oder Bearbeiten mit dem Achatstein geglättet werden. Diese Oberflächen werden häufig mit Prägeplatten und Prägewalzen weiter zu reliefiertem Papier veredelt.

Einfarbig gestrichenes Papier

Farbe wird vollflächig mit dem Pinsel aufgetragen. Die Spuren der Pinselborsten sind erkennbar.

Kleisterpapier

Bei Kleisterpapier werden Kleisterfarben aus Stärkekleister und aus in Wasser löslichen Farbmitteln hergestellt und erlauben gezielte Abstufungen der Farbintensität. Zum Auftragen der Farbe werden vor allem Bürsten, Pinsel und Schwämme verwendet. Geädertes Kleisterpapier entsteht beispielsweise durch das sogenannte Abzugverfahren, aber auch mit verschiedenen Tupftechniken. Mit Stempeln, Rollen, Walzen, Holzstäben, Kämmen oder auch Fingern können in die noch feuchte Farbe Muster eingedrückt werden (Kleisterpapier mit Verdrängungsdekor, manchmal auch „Papier nach Herrnhuter Art“ genannt).

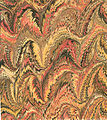

Marmoriertes Papier

Bei marmoriertem Papier oder Marmorpapier (historische Benennungen: „Tunkpapier“, „türkisch Papier“) wird die Farbe zunächst auf die Oberfläche von Wasser oder einem beispielsweise aus Carragheenmoos oder Traganth hergestellten Schleimgrund durch Spritzen oder Tropfen aufgebracht und mittels die Oberflächenspannung beeinflussender Treibmittel sowie unter Zuhilfenahme mechanischer Mittel (Stäbchen, Kämme etc.) in der gewünschten Form verteilt. Der so entstandene Farbenteppich wird anschließend mit einem Papierbogen komplett abgehoben, wodurch das Muster seitenverkehrt auf den Bogen übertragen wird. Beim japanischen Suminagashi-Papier wird Tusche auf Wasser verteilt, wobei Kieferharzöl als Treibmittel eingesetzt wird. Bei europäischem Marmorpapier wird häufig Ochsengalle als Treibmittel eingesetzt. Bei Marmorpapier unterscheidet man eine Vielzahl von Mustern, die nur zum Teil nach den Formen („Steinmarmor'“, „Adermarmor“, „Schneckenmarmor“, „Bukettmarmor“, „Wellenmarmor“, „Tigeraugenmarmor“) benannt werden; andere Sortenbezeichnungen sind „Antikmarmor“, „Wandamarmor“ etc. Der Begriff „Marmor“ wird dabei nicht nur auf Sorten angewandt, die im Marmorierverfahren hergestellt wurden. Das ist historisch belegt und hat sich auch international durchgesetzt.[2]

Bedrucktes Papier

Alle Techniken des Druckens können grundsätzlich auch zum Veredeln von Papier verwendet werden. Erhabene Druckformen kommen beim Hochdruckverfahren, so unter anderem bei Stempeldruckpapier, bei Modeldruckpapier und bei Walzendruckpapier mit erhabener Druckform zur Anwendung. Im Tiefdruckverfahren wurde Buntpapier als Kupferstich oder als Walzendruckpapier mit gravierten Walzen produziert. Die Lithografie erlangte unter den Flachdruckverfahren mit lithografiertem Papier die größte Bedeutung für die Buntpapierfabrikation des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Muster, die früher häufig mittels Schablonen auf das Papier übertragen wurden, werden heute oft im Siebdruckverfahren hergestellt. Mittels Schablonen gefärbtes Papier wird historisch auch als „patroniertes Papier“ bezeichnet. Sogenanntes „Kattunpapier“ ist eine gestalterische Sonderform des Modeldruckpapiers, bei dem ähnliche Modeln wie beim Bedrucken leichter Baumwollstoffe verwendet wurden.[3] „Dominotier-Papier“ ähnelt diesem gestalterisch und weist die Besonderheit auf, dass es mit handgemalten oder handkolorierten Elementen ergänzt wurde.[4] Als „Rizzi-Papier“ wird Modeldruckpapier bezeichnet, das etwa ab 1904 von Giuseppe Rizzi in Varese nach älteren italienischen Vorbildern hergestellt wurde.

Reliefiertes Papier

Ein Relief im Papier wird durch Prägung erzeugt, es erfolgt mittels einer Matrize eine Verformung des Papiers. Eine Patrize wird vor allem bei moderneren Prägeverfahren angewendet. Weiterhin kann eine Beschichtung mit Edelmetall oder (häufiger) einem Schlagmetall erfolgen. Zu dieser Gruppe gehört das „Brokatpapier“. Dieses konnte auf einfarbigem oder mehrfarbigem Papier geprägt werden. Mehrfarbige Papiere wurden mit Schablonen (hist. „Patronen“) gestaltet.

Weitere typische Beispiele sind Moirémuster oder spezielle Lederimitationen, bei denen die Prägematrizen durch Abgüsse von originalen Ledermustern gewonnen werden.

Sprenkelpapier

Sprenkelpapier ist der Oberbegriff für Papier, das ganz mit meist gleichmäßig verteilten Sprenkeln ähnlicher Größe bedeckt ist. Kleine (meist schwarze, selten braune) Farbspritzer auf beige gestrichenem Grund sind charakteristisch für „Kiebitzpapier“, da ihr Aussehen an die Eier des Vogels erinnert. Die Kombination hell- und dunkelgrauer Farbtöne ergibt „Granitpapier“. Deckt man einen Teil des Grunds beim Aufsprühen oder Aufspritzen der Farbe mit entsprechend konturierten Schablonen ab, so lässt sich „Schablonenspritzpapier“ mit charakteristischen Farbverläufen herstellen.

Batikpapier

Bei Batikpapier wird die Musterung auf indirektem Weg (Reservetechnik) erzeugt. Durch Wachsauftrag werden die Stellen abgedeckt, an denen keine Farbe aufgenommen werden soll. Nach Eintauchen in ein Farbbad und anschließendem Trocknen wird das Wachs durch Hitze entfernt. Wie beim Batiken von Textilien lassen sich Muster auch durch Abbinden („Plangi“) erzielen. Auch einige Varianten der japanischen Textilfärbetechnik Shibori lassen sich auf geeignetem Papier durchführen.

Hersteller

Buntpapiermacher

Viele der handwerklichen Buntpapiermacher in der Frühen Neuzeit sind namentlich nicht bekannt. Allerdings haben viele Verleger von Brokatpapier ihre Erzeugnisse mit Herkunftsangabe und Bestellnummer versehen. Unter den Brokatpapierverlegern sind vor allem Firmen in Augsburg (Johann Georg Eder, Johann Christoph Ledergerber, Johann Christian Leopold, Abraham Mieser, Johann Carl Munck, Johann Michael Munck, Georg Christoph Stoy), Nürnberg (Georg Reimund, Georg Daniel Reimund, Johann Michael Reimund, Paul Reimund, Georg Nikolaus Renner) und Fürth (Johann Köchel) hervorzuheben. Auch bei Modeldruckpapier, so z. B. französischem Dominotier-Papier, ist oft Herkunftsangabe und Bestellnummer eingedruckt. Seit dem ausgehenden 19. Jahrhunderts sind eine Vielzahl künstlerisch oder auch traditionell-handwerklich in Serienfertigung arbeitender Buntpapiermacher bekannt.

Buntpapierfabriken

Erste Ansätze zur Buntpapierfabrikation in industriellem Maßstab unternahm 1805 Gottfried Heinrich Wilisch (1771–1837) in Schneeberg. In Aschaffenburg entstand aus der 1810 konzessionierten Werkstatt des aus Neuwied stammenden Buchbinders Johann Daniel Knode 1811 die Buntpapierfabrik des Handelsmanns und Bankiers Alois Dessauer (1763–1850). Eine rasch wachsende Belegschaft – 50 (1815), 140 (1826), 200 (1832) – arbeitete anfänglich noch ausschließlich in Handarbeit.[5] Der Verkauf erfolgte nicht nur innerhalb von Europa, sondern auch nach Süd- und Nordamerika und nach Australien. Seit 1843 konnten nicht nur Bogen verarbeitet werden, sondern auch Papier in Rollenform. Walzendruckpapier wurde sowohl im Hochdruck als auch im Tiefdruck als billige Massenware produziert. Seit 1856 dienten Bürstenstreichmaschinen zur Herstellung einfarbig gestrichenen Glacé- und Chromopapiers.

Anwendungsgebiete

Zu den Anwendungsgebieten von Buntpapier gehören neben Bucheinbänden

- das Überziehen und Ausschmücken von

- Mappen und Kartonagen

- Fernrohren

- Musikinstrumenten (z. B. Balg von Handzuginstrumenten)

- Puppenstuben

- das Auskleiden von

- Musikinstrumenten (z. B. Spinett)

- in der Neuzeit auch Gestaltung von Kunstobjekten

Am Buch wird Buntpapier als Vorsatzpapier und als Einbandbezugspapier verwendet. Marmoriertechniken können zudem zur Verzierung des Buchschnitts eingesetzt werden.

Museen und Sammlungen

- Berlin, Kunstbibliothek

- Den Haag, Koninklijke Bibliotheek

- Düsseldorf, Goethe-Museum (Vorlagen für Insel-Bücherei)

- Sammlung Gabriele Grünebaum

- Kassel, Staatliche Museen Kassel, Deutsches Tapetenmuseum

- Leipzig, Deutsches Buch- und Schriftmuseum (hier u. a. auch Teile aus der Sammlung Grünebaum)[6]

- London, British Library[7]

- München, Deutsches Museum

- Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum

- Wien, Museum für angewandte Kunst (Wien)

Einzelnachweise

- ↑ Peter F. Tschudin: Grundzüge der Papiergeschichte, 2., erg. Aufl. Hiersemann, Stuttgart 2012, S. 223–232

- ↑ Richard J. Wolfe: Marbled paper: its history, techniques, and patterns; with special references to the relationship of marbling to bookbinding in Europe and the Western world. University of Pennsylvania Press, Philadelphia 1990

- ↑ André Jammes: Papiers dominotés, 2010.

- ↑ Gefärbt, gekämmt, getunkt, gedruckt: die wunderbare Welt des Buntpapiers; Katalog zur Sonderausstellung im Mainfränkischen Museum Würzburg 22. Oktober 2011 bis 29. Januar 2012, Frauke van der Wall (Hrsg.). Würzburg, 2011. ISBN 978-3-932461-29-3, S. 42

- ↑ Albert Stadelmann: Die Buntpapierindustrie in Aschaffenburg, Würzburg, Univ., Diss., 1922, S. 23, bzw. [1]

- ↑ Frieder Schmidt: Buntpapier in den Sammlungen des Deutschen Buch- und Schriftmuseums. In: Dialog mit Bibliotheken. H. 1, 2012, S. 50–55 bzw. Online-Fassung.

- ↑ Olga Hirsch Collection of Decorated Papers Online-Fassung; Mirjam M. Foot: The Olga Hirsch Collection of Decorated Papers. In: British Library Journal. Vol. 7, 1981, N. 1, p. 12–38 bzw.Online-Fassung.

Siehe auch

Literatur

- Susanne Krause und Julia Rinck: Buntpapier – ein Bestimmungsbuch; Decorated Paper - A Guide Book; Sierpapier - Een gids. Unter Mitarbeit von Henk Pork, Frieder Schmidt und Ida Schrijver. 2., überarbeitete und erweiterte Auflage. Stuttgart 2016. ISBN 978-3-7762-0516-9 (1. Auflage 2009).

- André Jammes: Papiers dominotés : trait d'union entre l'imagerie populaire et les papiers peints (France, 1750 - 1820), Paris 2010. ISBN 978-2-86742-176-1, Rezension: Wulf Dietrich von Lucius in Aus dem Antiquariat NF 9 (2011) Nr. 5, S. 242.* Ilona Hesse, Susanne Krause: Über handgemachtes Buntpapier. Eine Zusammenfassung, Hamburg 2007, ISBN 978-3-938423-15-8

- Marianne Moll: Alte und neue Buntpapiere, Hamburg 2010, ISBN 978-3-938423-02-8

- Susanne Krause (Hg.): Internationales Buntpapier, Hamburg 2007, ISBN 978-3-938423-20-2

- Susanne Krause: Mehr Kleisterpapier, Hamburg 2006, ISBN 3-938423-07-2

- Traudel Hartel: Buntpapiere selber machen. Urania, Stuttgart 2004, ISBN 3-332-01547-8

- Gisela Reschke: Wolkenkleister, Marmor und Brokat. Historische Buntpapiere. Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Berlin 1997

- Marie-Ange Doizy: De la dominoterie à la marbrure : histoire des techniques traditionelles de la décoration du papier. Art & Métiers du Livre Ed., Paris 1996, ISBN 2-911071-01-8

- Patty und Mimi Schleicher: Marbled Designs, Lark Books 1993, ISBN 0-937274-69-0

- Nedim Sönmez: Ebru. Marmorpapiere. Maier, Ravensburg 1992, ISBN 3-473-48104-1

- Einen Miura: Die Kunst des Marmorierens. Eine Anleitung zur Herstellung marmorierter Papiere. Haupt, Bern, Stuttgart 1991.

- Anne Chambers: Marmoriertes Papier. Ein praktischer Leitfaden. Haupt, Bern, Stuttgart 1988. ISBN 3-258-03961-5

- Gabriele Grünebaum: Buntpapier. Geschichte, Herstellung, Verwendung. DuMont, Köln 1982, ISBN 3-7701-1406-X

- Ernst Wolfgang Mick: Altes Buntpapier. Harenberg Kommunikation, Dortmund 1979, ISBN 3-88379-140-7

- Albert Haemmerle: Buntpapier. Herkommen, Geschichte, Techniken, Beziehungen zur Kunst. 2. Auflage. Callwey, München 1977

- August Weichelt: Buntpapier-Fabrikation. 3., bearb. Auflage. Verlag der Papier-Zeitung, Carl Hofmann, Berlin 1927.

- Josef Halfer: Die Fortschritte der Marmorierkunst. 2., verb. u. verm. Auflage. Wilhelm Leo, Stuttgart 1891

- Josef Phileas Boeck: Die Marmorirkunst. Ein Lehr- und Handbuch für Buchbindereien, Buntpapierfabriken und verwandte Geschäfte. Unveränd. Nachdr. d. 2. Aufl. [1896]. Schäfer, Hannover 1987, ISBN 3-88746-186-X

Weblinks

- buntpapier.org - Informationen und Bildmaterial zu Techniken, Buntpapierherstellern, Verwendungsformen und Projekten

- Arbeitskreis Buntpapier

- Terminologie Buntpapier

- Normbegriffe Buntpapier

- Buntpapiersorten in: Otto Lueger: Lexikon der gesamten Technik und ihrer Hilfswissenschaften, Bd. 2 Stuttgart, Leipzig 1905., S. 401–404.

- MATERIAL ARCHIV: Buntpapiere - Umfangreiche Materialinformationen und Bilder

- Julia Rinck: Das papierne Gewand des Buches: Buntpapiere in der Buchgestaltung im ZVAB, aufgerufen am 5. September 2012

| Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Buntpapier aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar. |