| Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.

Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |

How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |

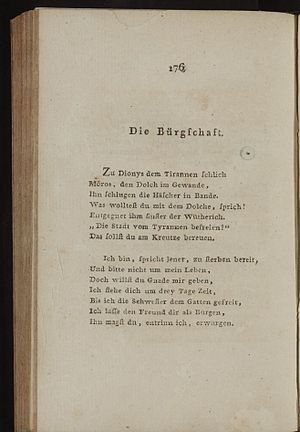

Die Bürgschaft

Die Bürgschaft ist eine Ballade von Friedrich Schiller. Sie entstand im Sommer 1798 um dieselbe Zeit wie die Ballade Der Kampf mit dem Drachen und wurde wie diese im Musenalmanach 1799 erstmals veröffentlicht.

Entstehung

Der Ballade liegt die Erzählung von Damon und Phintias zugrunde. Schiller kannte sie in der Version des Hyginus Mythographus, bei dem die Freunde Möros und Selinuntius heißen.

- "Fabulae No. 257:

- Von denen die am innigsten durch Freundschaft verbunden waren

- Als in Sicilien der höchst grausame Tyrann Dionysius herrschte und seine Bürger qualvoll hinrichtete, wollte Möros den Tyrannen tödten. Die Trabanten ergriffen ihn und führten den Bewaffneten zum Könige. Befragt, antwortete er, er habe den König tödten wollen. Der König befahl, ihn ans Kreuz zu schlagen. Möros bat ihn um einen Urlaub von drei Tagen, um seine Schwester zu verheirathen; er wolle dem Tyrannen seinen Freund und Genossen Selinuntius überliefern, der dafür bürgen würde, daß er am dritten Tage käme. Der König gewährte ihm den Urlaub, die Schwester zu verehelichen, und erklärte dem Selinuntius, wenn Möros nicht an dem Tage käme, so müsse er dieselbe Strafe erleiden; doch Möros wäre frei. Als dieser nun die Schwester verehelicht hatte und auf dem Rückwege war, wuchs plötzlich durch Sturm und Regen der Fluß so, daß man weder zu Fuß noch schwimmend hinüber konnte. Möros setzte sich an das Ufer und fing an zu weinen, daß sein Freund für ihn sterben solle. Der Tyrann aber befahl, den Selinuntius ans Kreuz zu schlagen, weil schon sechs Stunden des dritten Tages vorüber waren, und Möros nicht erschien. Selinuntius antwortete, der Tag sei noch nicht vorüber. Als nun schon neun Stunden vorbei waren, befahl der König, den Selinuntius zum Kreuze zu führen. Während er hingeführt wurde, da erst holt Möros den Henker ein, nachdem er endlich den Fluß glücklich hinter sich hatte und ruft aus der Ferne: Halt, Henker, da bin ich, für den er gebürget! Die Begebenheit wurde dem König gemeldet. Der König ließ sie vor sich führen und bat sie, daß sie ihn in ihre Freundschaft mit aufnehmen möchten, und schenkte dem Möros das Leben." (Übersetzung Friedrich Wilhelm Valentin Schmidt 1827)

- Qui inter se amicitia iunctissime fuerunt:

- In Sicilia Dionysius tyrannus crudelissimus cum esset suosque cives cruciatibus interficeret, Moeros tyrannum voluit interficere; quem satellites cum deprehendissent armatum, ad regem perduxerunt. Qui interrogatus respondit se regem voluisse interficere; quem rex iussit crucifigi; a quo Moerus petit tridui commeatum, ut sororem suam nuptui collocaret, et daret tyranno Selinuntium amicum suum et sodalem, qui sponderet eum tertio die venturum. Cui rex indulsit commeatum ad sororem collocandam dicitque rex Selinuntio, nisi ad diem Moerus veniret, eum eandem poenam passurum et dimitti Moerum. Qui collocata sorore cum reverteretur, repente tempestate et pluvia orta, flumen ita increvit ut nec transiri nec transnatari posset; ad cuius ripam Moerus consedit et flere coepit, ne amicus pro se periret. Phalaris autem Selinuntium crucifigi cum iuberet, ideo quod horae sex tertii iam diei essent nec veniret Moerus, cui Selinuntius respondit diem adhuc non praeteriisse. Cumque iam horae novem essent, rex iubet duci Selinuntium in crucem. Qui cum duceretur, vix tandem Moerus liberato flumine consequitur carnificem exclamatque a longe: „Sustine carnifex, adsum quem spopondit.“ Quod factum regi nuntiatur; quos rex ad se iussit perduci rogavitque eos, ut se in amicitiam reciperent, vitamque Moero concessit.

Am 15. Dezember 1797 schrieb Schiller in einem Brief an Goethe:

- „Ich habe schon öfters gewünscht, daß unter den vielen schriftstellerischen Emulationen solcher Menschen, die keine andre als compilatorische Arbeit treiben können, auch einer darauf verfallen möchte, in alten Büchern nach poetischen Stoffen auszugehen, und dabei einen gewissen Takt hatte, das Punctum saliens einer, an sich unscheinbaren Geschichte zu entdecken. Mir kommen solche Quellen gar nicht vor, und meine Armuth an solchen Stoffen macht mich wirklich unfruchtbarer im Produciren, als ich's ohne das sein würde. Mir däucht ein gewisser Hyginus, ein Grieche, sammelte einmal eine Anzahl tragischer Fabeln entweder aus oder für den Gebrauch der Poeten. Solch einen Freund könnte ich gut brauchen. Ein Reichthum an Stoffen für möglichen Gebrauch vermehrt wirklich den innern Reichthum, ja er übt eine wichtige Kraft und es ist schon von großem Nutzen, einen Stoff auch nur in Gedanken zu beleben und sich daran zu versuchen.“

Schon am nächsten Tag (16. Dezember 1797) sandte Goethe ihm das gewünschte Buch:

- „Hier überschicke ich den Hygin, und würde zugleich rathen sich die Adagia des Erasmus anzuschaffen, die leicht zu haben sind...“

Schiller kam darauf erst mit seinem Brief vom 28. August 1798 zurück:

- „Was Ihnen mit den griechischen Sprüchwörtern zu begegnen pflegt, dieß Vergnügen verschafft mir jetzt die Fabelsammlung des Hyginus, den ich eben durchlese. Es ist eine eigene Lust, durch diese Mährchengestalten zu wandeln, welche der poetische Geist belebt hat, man fühlt sich auf dem heimischten Boden und von dem größten Gestaltenreichthum bewegt. Ich möchte deßwegen auch an der nachlässigen Ordnung des Buchs nichts geändert haben, man muß es gerade rasch hintereinander durchlesen, wie es kommt, um die ganze Anmuth und Fülle der griechischen Phantasie zu empfinden. Für den tragischen Dichter stecken noch die herrlichsten Stoffe darin …“

Unter dem 31. August 1798 schrieb er Goethe:

- „… es sind zwei Balladen fertig, welche zusammen zwanzig Seiten, gedruckt, betragen, und das Gedicht woran ich eben jetzt bin, wird auch zwischen zehn und zwölf Seiten bekommen …“

Am 4. September 1798 schickte er Goethe den Kampf mit dem Drachen zusammen mit der Bürgschaft und schrieb dazu:

- „Die andere Geschichte hat mir der Hyginus zugeführt. Ich bin neugierig ob ich alle Hauptmotive, die in dem Stoffe lagen, glücklich herausgefunden habe. Denken Sie nach ob Ihnen noch eines beifällt; es ist dieß einer von den Fällen, wo man mit einer großen Deutlichkeit verfahren und beinahe nach Principien erfinden kann.“

Goethe antwortete am 5. September 1798:

- „In der Hoffnung Sie morgen zu sehen schreibe ich nur wenig. Die Balladen folgen zurück, sie sind beide sehr gut gerathen... In der Bürgschaft möchte es physiologisch nicht ganz zu passiren sein, daß einer, der sich an einem regnigen Tag aus dem Strome gerettet, vor Durst umkommen will, da er noch ganz nasse Kleider haben mag. Aber auch das wahre abgerechnet und ohne an die Resorption der Haut zu denken kommt der Phantasie und der Gemüthstimmung der Durst hier nicht ganz recht. Ein ander schickliches Motiv das aus dem Wandrer selbst hervorginge fällt mir freilich zum Ersatz nicht ein; die beiden andern von außen, durch eine Naturbegebenheit und Menschengewalt, sind recht gut gefunden.“

Grundidee

Die Balladen Schillers folgen in der Regel einer Grundidee, die ihren inneren Zusammenhalt ausmacht. In der Bürgschaft steht so der Glaube an freundschaftliche Liebe und Treue im Mittelpunkt. Diese Idee bringt Schiller in der 18. Strophe der Ballade zum Ausdruck. Hier heißt es:

“Und ist es zu spät, und kann ich ihm nicht

Ein Retter willkommen erscheinen,

So soll mich der Tod ihm vereinen.

Des rühme der blutge Tyrann sich nicht,

Dass der Freund dem Freunde gebrochen die Pflicht,

Er schlachte der Opfer zweie

Und glaube an Liebe und Treue.”

Vertonung

Franz Schubert vertonte Die Bürgschaft 1815 als Lied (Deutsch-Verzeichnis 246) mit einer Dauer von gut 16 Minuten. 1816 begann er, den Stoff zu einer Oper in drei Akten zu verarbeiten (D 435), die jedoch unvollendet blieb. Aus unbekanntem Grund bricht das Manuskript im dritten Akt nach nur zwei ausgearbeiteten Musikstücken ab.

Literatur/Weblinks

- Inhaltsangabe, Interpretation und Quellenangaben zur Ballade Die Bürgschaft

- Schiller's Leben für den weitern Kreis seiner Leser, von Karl Hoffmeister. Ergänzt und herausgegeben von Heinrich Viehoff. Dritter Theil. Stuttgart 1846 Drittes Kapitel. Balladen

- Friedrich Wilhelm Valentin Schmidt (1787–1831): Balladen und Romanzen der deutschen Dichter Bürger, Stollberg und Schiller (auch: Taschenbuch deutscher Romanzen). Berlin 1827 Seite 225 ff.

- Hyginus Mythographus: la:s:Genealogiarum liber - Fabulae#CCLVII. QVI INTER SE AMICITIA IVNCTISSIMI FVERVNT.

- Goethe/Schiller Briefwechsel 1797

- Goethe/Schiller Briefwechsel 1798

- Karl Moritz: Deutsche Balladen. Analyse für den Deutschunterricht. Ferdinand Schöningh, Paderborn 1972, ISBN 3-506-72814-8.

- Till Gerrit Waidelich: August Mayers „Bürgschaft“ im Verhältnis zu anderen musikdramatischen Adaptionen der Schiller-Ballade […], in: Weber-Studien, Bd. 8, hrsg. von M. Gervink, F. Heidlberger u. F. Ziegler, Mainz, 2007, S. 15–36.

- (4,36 MB, OGG)

- Illustrationen zu Schillers Ballade Die Bürgschaft aus dem Wiener Verlag Trentsensky, um 1825

Dramatische Werke

Die Räuber |

Semele |

Die Verschwörung des Fiesco zu Genua |

Kabale und Liebe |

Körners Vormittag |

Don Karlos |

Wallenstein

(Wallensteins Lager – Die Piccolomini – Wallensteins Tod) |

Maria Stuart |

Die Jungfrau von Orléans |

Die Braut von Messina |

Wilhelm Tell |

Die Huldigung der Künste |

Demetrius

Lyrik

Hektorlied |

Hektor und Andromache |

An die Freude |

Resignation |

Die Götter Griechenlandes |

Das verschleierte Bild zu Sais |

Die Teilung der Erde |

Xenien |

Der Handschuh |

Der Taucher |

Die Kraniche des Ibykus |

Der Ring des Polykrates |

Ritter Toggenburg |

Der Gang nach dem Eisenhammer |

Der Kampf mit dem Drachen |

Die Bürgschaft |

Das Lied von der Glocke |

Nänie |

Der Antritt des neuen Jahrhunderts |

Das Siegesfest

Prosa

Der Verbrecher aus verlorener Ehre |

Der Geisterseher |

Die Sendung Moses |

Eine großmütige Handlung |

Spiel des Schicksals

Philosophische, literatur- und theatertheoretische Schriften

Über den Zusammenhang der tierischen Natur des Menschen mit seiner geistigen |

Über das gegenwärtige deutsche Theater |

Der Spaziergang unter den Linden |

Philosophische Briefe |

Briefe über Don Carlos |

Die Schaubühne als eine moralische Anstalt betrachtet |

Über den Grund des Vergnügens an tragischen Gegenständen |

Über die tragische Kunst |

Zerstreute Betrachtungen über verschiedene ästhetische Gegenstände |

Über die notwendigen Grenzen beim Gebrauch schöner Formen |

Über den moralischen Nutzen ästhetischer Sitten |

Gedanken über den Gebrauch des Gemeinen und Niedrigen in der Kunst |

Augustenburger Briefe |

Über Anmut und Würde |

Über das Pathetische |

Kallias-Briefe |

Über die ästhetische Erziehung des Menschen |

Über naive und sentimentalische Dichtung |

Über das Erhabene

Historische Werke

Was heißt und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte? |

Geschichte des Abfalls der Vereinigten Niederlande von der spanischen Regierung |

Geschichte des dreißigjährigen Krieges

Herausgegebene Zeitschriften

Wirtembergisches Repertorium der Litteratur |

Thalia |

Die Horen |

Musenalmanach

| Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Die Bürgschaft aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar. |