| Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.

Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |

How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |

Hans Baldung

Hans Baldung (geb. 1484 oder 1485 in Schwäbisch Gmünd; gest. September 1545 in Straßburg), auch Hans Baldung Grien genannt, war ein deutscher Maler, Zeichner und Kupferstecher zur Zeit Albrecht Dürers, der auch zahlreiche Entwürfe für Holzschnitte und Glasmalereien fertigte. Er zählt zu den herausragenden Künstlern der Renaissance im deutschsprachigen Raum.

Leben

Hans Baldung wurde in der Freien Reichsstadt Schwäbisch Gmünd geboren. Er entstammte einer Familie von Gelehrten. Baldung begann als Fünfzehnjähriger seine Lehrzeit wahrscheinlich in der Werkstatt eines Straßburger Meisters, wo er seine Ausbildung vollendete.

Nürnberg

1503 wanderte Hans Baldung nach Nürnberg, um sich bei Albrecht Dürer weiterzuentwickeln. Hier erhielt er den Beinamen „Grien“, der Legende nach „der Grüne“, da er zumeist grüne Kleidung trug und um ihn von den anderen Gesellen der Werkstatt mit dem Namen Hans, Hans Schäufelein und Hans Süß von Kulmbach, zu unterscheiden. Er wurde Dürers bedeutendstes Mitglied der Werkstatt und leitete während Dürers Abwesenheit dessen Werkstatt. Er blieb dem 15 Jahre Älteren, als dieser 1506 Nürnberg verließ, in lebenslanger Freundschaft verbunden. Dürer schätzte ihn sehr und schenkte beispielsweise 1521 auf seiner niederländischen Reise dem Maler Joachim Patinir des „Grünhansens Ding“, worunter Holzschnitte zu verstehen sind, die von Baldung in Dürers Werkstatt gefertigt wurden.[1] Schon zu Lebzeiten wurde er als der eigentliche Nachfolger Dürers angesehen und erhielt nach dessen Tode eine Haarlocke Dürers.

Nach seiner Zeit in Nürnberg ging er nach Halle und gestaltete dort den Halleschen Dom mit.

Straßburg

Im Frühjahr 1509 reiste Baldung in die Freie Reichsstadt Straßburg. Dort erwarb er das Bürgerrecht, wurde 1510 von der Zunft „zur Steltz“ als Meister aufgenommen und eröffnete eine Werkstatt. Er heiratete Margarete Herlin, die Tochter eines wohlhabenden Bürgers, und erfreute sich wachsender Beliebtheit und zunehmender Nachfrage als Maler. Er begann damit seine Werke mit dem Monogramm HGB zu signieren, das er für den Rest seiner Schaffensperiode verwendete. Sein Stil wurde immer mehr manieristisch.

Von 1512 bis etwa 1516 schuf er in Freiburg im Breisgau den Hochaltar des dortigen Münsters, die Krönung seines frühen Schaffens.

Im Frühjahr 1517 ging Baldung nach Straßburg zurück und erwarb aufs Neue das Bürgerrecht. Er brachte es in Straßburg zu hohem gesellschaftlichem Ansehen und Wohlstand. 1533–1534 nahm er in seiner Zunft das Schöffenamt wahr und wurde 1545, im Jahr seines Todes, sogar Ratsherr.

Bildthemen

Bis 1520 schuf Hans Baldung zahlreiche Altarbilder. Danach gingen große kirchliche Aufträge zurück, so dass er mehr und mehr für private Kunstliebhaber arbeitete, was sich auf die Thematik seiner Bilder auswirkte. Zwar tauchen auch in seinem nachreformatorischem Œuvre noch religiöse Bildthemen auf, hierbei handelt es sich vor allem um Madonnen- und Andachtsbilder, jedoch kamen neue Themen hinzu, beispielsweise Episoden aus der antiken Geschichte und Mythologie. Darüber hinaus wurde er ein gefragter Porträtist.

Schönheit und Tod

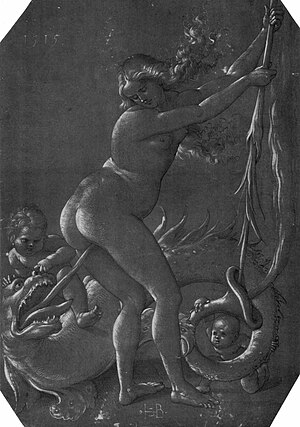

Ein Lieblingssujet war die Schönheit und die Erotik des nackten Menschen, insbesondere der Frau. In zahlreichen Variationen schuf Baldung einen Schönheitskult, für den es in Deutschland kaum Vorgänger gab. Die Frau wird dargestellt als Eva, als antike Göttin, als Hexe oder als Verführerin. Oft stehen diese Verkörperungen des blühenden Lebens jedoch im Kontrast zum Memento mori, zur Bedrohung durch den unausweichlichen Tod in Gestalt schauerlicher Skelette. Der Aspekt der Erotik spiegelt auch eine Auseinandersetzung mit antiken erotischen Texten wider. Als früheste bildnerische Darstellung von Schamhaar in der europäischen Neuzeit gilt Baldungs Gemälde Der Tod und das Mädchen von 1517.[2]

Hexen

Baldung stellte häufig Hexen dar, ein im damaligen Straßburg viel beachtetes Thema. Die Straßburger Humanisten studierten die Hexerei und der Straßburger Bischof beschäftigte sich mit der Hexenverfolgung. Typischerweise waren diese Gemälde kleinformatig, eine Serie von rätselhaften, oft erotischen Allegorien und mythologischen Werken. Baldungs Interesse an Hexerei dauerte bis zum Ende seiner Karriere an. Baldung schuf ab 1510 in Straßburg zahlreiche Werke, in denen Hexen lüstern, verführerisch und gleichzeitig böse dargestellt sind. Diese Werke wurden nicht nur als Holzschnitte massenweise vervielfältigt, sondern waren auch als Federzeichnungen für einzelne Kleriker bestimmt, wie der Neujahrsgruß.

Werke

- Aschaffenburg, Schloss Johannisburg

- Die Kreuzigung Christi. um 1535

- Aschaffenburger Dolchmadonna (eigentlich: Lucretia)

- Augsburg, Staatsgalerie

- Zwei Altarflügel (Karl der Große; Der heilige Georg).

- Bamberg, Neue Residenz

- Die Sintflut. 1516.

- Basel, Kunstmuseum Basel

- Die Geburt Christi. 1510

- Die Kreuzigung Christi. 1512

- Die heilige Anna Selbdritt. um 1512/13

- Die heilige Dreifaltigkeit mit Schmerzensmutter. um 1513 bis 1515

- Der Tod und das Mädchen. 1517

- Der Tod und die Frau. um 1517

- Bildnis Adelberg III. v. Bärenfels. 1526

- Berlin, Gemäldegalerie

- Der Dreikönigsaltar. um 1506/07

- Die Kreuzigung Christi. 1512

- Bildnis des Ludwig Graf zu Löwenstein. 1513

- Die Beweinung Christi. um 1516

- Kopf eines Greises. um 1518/19

- Pyramus und Thisbe. um 1530

- Maria mit dem Kinde und einem Engel (Grunewaldmadonna). um 1539

- Loth. (Fragment)

- ehemals Berlin, Deutsches Museum

- Die Kreuzigung Christi. um 1520 (zugeschrieben – vermutlich 1945 zerstört)

- Bielefeld, Sammlung Oetker

- Bildnis des Grafen Georg I. zu Erbach. 1533

- Budapest, Szépmüvészeti Múzeum

- Schmerzhafte Muttergottes. um 1516

- Adam. Eva. um 1520 bis 1525

- Cleveland, Cleveland Museum of Art

- Die Messe des heiligen Gregor. um 1511

- Coburg, Veste Coburg

- Die Gefangennahme Christi. um 1518 bis 1520

- Darmstadt, Hessisches Landesmuseum

- Christus als Gärtner. 1539

- Dessau, Anhaltische Gemäldegalerie

- Die Anbetung der Könige. 1510

- ehemals Dessau, Anhaltische Gemäldegalerie

- Die Heiligen Sebastian, Rochus und Christophorus. um 1510 (Kriegsverlust)

- Dresden, Gemäldegalerie Alte Meister

- Erfurt, Angermuseum

- Szenen aus der Schöpfungsgeschichte.

- Florenz, Museo Nazionale del Bargello

- Der Tod und das Mädchen. um 1531

- Florenz, Galleria degli Uffizi – Uffizien

- Adam.

- Eva.

- Frankfurt am Main, Städelsches Kunstinstitut

- Die Taufe Christi. um 1518

- Zwei Wetterhexen. 1523

- Die Geburt Christi. um 1530 bis 1535

- Flügelaltar des heiligen Johannes des Täufers.

- Freiburg im Breisgau, Augustinermuseum

- Christus als Schmerzensmann. 1513

- Maria mit dem Kinde. 1520

- Amor mit Pfeil

- Freiburg im Breisgau, Münster Unserer Lieben Frau

- Hochaltar, 1512–1516

- Schnewlin-Altar, um 1514

- Hampton Court, Royal Collection

- Bildnis eines Jünglings. 1509

- Gotha, Schlossmuseum

- Judith mit dem Haupt des Holofernes. um 1530

- Innsbruck, Ferdinandeum

- Die Heilige Familie mit Engeln. 1513

- Die Beweinung Christi. um 1513

- Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle

- Der Markgraf Christoph I. von Baden mit seiner Familie in Anbetung der heiligen Anna Selbdritt. um 1510 (sog. Markgrafentafel)

- Das ungleiche Liebespaar. 1528

- Die Geburt Christi. 1539

- Kassel, Gemäldegalerie Alte Meister

- Herkules und Antäus. 1531

- Kreuzlingen, Sammlung Kisters

- Die Heilige Familie. 1507

- Leipzig, Museum der bildenden Künste

- Die sieben Lebensalter der Frau. 1544

- Liverpool, Walker Art Gallery

- Das ungleiche Liebespaar. 1527

- London, National Gallery

- Die Heilige Dreieinigkeit. 1512

- Bildnis eines Mannes. 1514

- Madrid, Museo del Prado

- D iptychon (Linker Flügel: Die Harmonie der drei Grazien; Rechter Flügel: Die Lebensalter der Frau). um 1540 bis 1545

- Madrid, Museo Thyssen-Bornemisza

- Bildnis einer vornehmen Frau. um 1530

- Adam und Eva. 1531

- Merion (Pennsylvania), The Barnes Fondation

- Maria mit dem Kinde. um 1532 bis 1539

- Mainz, Landesmuseum Mainz

- Adam. (zugeschrieben)

- Eva. (zugeschrieben)

- München, Alte Pinakothek

- Bildnis des Markgraf Christoph I. von Baden. 1515

- Bildnis des Pfalzgrafen Philipp der Kriegerische. 1517

- Die Geburt Christi. 1520

- Bildnis des Straßburger Johanniter-Komturs Balthasar Gerhardi. 1528

- Allegorische Frauengestalt mit Notenbuch, Gambe und Katze. 1529

- Allegorische Frauengestalt mit Spiegel, Schlange, Hirsch und Hindin. 1529

- Münster, LWL-Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte

- Die heilige Verena. um 1516

- New York, Metropolitan Museum of Art

- Der heilige Johannes der Evangelist auf Patmos. um 1511

- Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum

- Der Sebastiansaltar. 1507

- Die Ruhe auf der Flucht nach Ägypten. um 1515/16

- Maria mit dem Kinde im Gemach. um 1516

- Judith mit dem Kopf des Holofernes. 1525

- Bildnis eines 29-jährigen Mannes. 1526

- Maria mit dem Kinde. 1530

- Maria mit dem Kinde (Madonna mit dem Papagei). 1533

- Ottawa, National Gallery of Canada

- Eva, die Schlange und der Tod. um 15210 bis 1525

- Otterlo, Rijksmuseum Kröller-Müller

- Venus mit Cupido. um 1525

- Paris, Musée National du Louvre

- Phyllis und Aristoteles. 1503

- Ritter, Mädchen und der Tod. um 1503 bis 1505

- Neujahrsgruß mit drei Hexen. 1514

- Posen, Muzeum Narodowe

- Lukretia. um 1530

- Prag, Narodni Galerie

- Die Marter der heiligen Dorothea. 1516

- Schwabach bei Nürnberg, Stadtpfarrkirche

- Die heilige Katharina. um 1503/04

- Die heilige Barbara. um 1503/04.

- Stockholm, National-Museum

- Merkur als Planetengott. um 1530 bis 1540

- Straßburg, Musée de l’Œuvre Notre-Dame

- Bildnis des Kanonikers Ambrosius Volmar Keller. 1538

- Maria mit dem Kinde in der Weinlaube. um 1540 bis 1545

- Selbstbildnis

- Heiliger Matthias. Um 1530

- Heiliger Georg. Um 1530

- Entschlafung Mariaä Um 1525 (zugeschrieben)

- Stuttgart, Staatsgalerie

- Christus als Schmerzensmann. um 1520

- Bildnis des Hans Jacop Freiherrn zu Morsperg und Beffert. 1525

- Vercelli, Museo Civico

- Maria mit dem Kinde. um 1518/19

- Warschau, Muzeum Narodowe

- Herkules und Antäus. 1530

- Washington, National Gallery of Art

- Die heilige Anna Selbdritt und Johannes der Täufer. um 1511

- Weimar, Staatliche Kunstsammlungen

- Der Opfertod des Marcus Curtius. 1530

- Wien, Gemäldegalerie der Akademie der bildenden Künste

- Die Ruhe auf der Flucht nach Ägypten. um 1513

- Wien, Kunsthistorisches Museum

- Verbleib unbekannt

- Venus und Amor. (ehem. Langenargen, Slg. Purrmann)

Ausstellung

- 2011: Hans Baldung, genannt Grien - Meister der Dürerzeit, Zeichnungen und Grafiken, Gemäldegalerie Berlin[3]

Literatur

- Saskia Durian-Ress (Hrsg.): Hans Baldung Grien in Freiburg. Freiburg i. Br. 2001 (ISBN 3-7930-9303-4).

- Oskar Eisenmann: Grien, Hans Baldung. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 2, Duncker & Humblot, Leipzig 1875, S. 17–19.

- Hermann Schmitz: Hans Baldung, gen. Grien, Bielefeld und Leipzig, 1922

- Carl Koch: Baldung-Grien, Hans. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 1, Duncker & Humblot, Berlin 1953, S. 554–558 (Onlinefassung).

- Katharina Siefert: Hans Baldung Griens Karlsruher Hexenzeichnung. Eine Neuinterpretation; in: Kritische Berichte, Marburg 25.1997, 3, 69-77

- Sibylle Weber am Bach: Hans Baldung Grien (1484/85-1545). Marienbilder in der Reformation (= Studien zur christlichen Kunst; Bd. 6), Regensburg: Schnell & Steiner, 2006.

Einzelnachweise

- ↑ Kindlers Malereilexikon, Bd. 1, S. 181

- ↑ Michael Sims: Adams Nabel und Evas Rippe: eine Erkundung des menschlichen Körpers

- ↑ Vom Verhexen der Kunst In: FAZ vom 11. März 2011, Seite 35

Weblinks

- Literatur von und über Hans Baldung im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Werke von Hans Baldung bei Zeno.org

- Werke in der Web Gallery of Art

| Personendaten | |

|---|---|

| NAME | Baldung, Hans |

| ALTERNATIVNAMEN | Baldung genannt Grien, Hans; Baldung Grien, Hans |

| KURZBESCHREIBUNG | deutscher Maler, Zeichner und Kupferstecher |

| GEBURTSDATUM | 1484 oder 1485 |

| GEBURTSORT | Schwäbisch Gmünd |

| STERBEDATUM | September 1545 |

| STERBEORT | Straßburg |

| Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Hans Baldung aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar. |