| Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.

Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |

How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |

Insel-Bücherei

Die Insel-Bücherei ist eine seit 1912 bestehende Buchreihe aus dem Leipziger, dann auch Wiesbaden/Frankfurter und jetzt Berliner Insel Verlag. In der Reihe wurden zunächst kleinere Werke aus Lyrik, Prosa und Essayistik klassischer Autoren und zeitgenössischer Verlagsautoren ediert. Später traten Kunst- und Naturdarstellungen, Texte der Märchen- und Sagenwelt sowie Lizenzausgaben von Autoren anderer Verlage hinzu. Typografie und Ausstattung der Pappbände sollten bei einem moderaten Verkaufspreis stets hohen buchästhetischen Ansprüchen gerecht werden. Die durch ihre farbigen Musterpapiere sowie ihr Titel- und Rückenschild weitgehend einheitlich gestaltete Reihe überstand aufgrund ihres durchdachten verlegerischen Konzepts alle wirtschaftlichen und politischen Fährnisse insbesondere im Ergebnis der beiden Weltkriege des 20. Jahrhunderts sowie der Inflation, der nationalsozialistischen Diktatur und der deutschen Teilung, so dass bis Herbst 2014 Bände bis zur Nummer 1401 erscheinen konnten.[1]

Vom Beginn 1912 bis zum Jahr 1913

Bereits im Jahr 1908 erschienen im Insel Verlag, der seit 1906 unter alleiniger Führung von Anton Kippenberg stand, die ersten sogenannten „2-Mark-Bücher“. 1911 folgte dann die „Bibliothek der Romane“, die zum Buchpreis vom 3 Mark in den Sortimentshandel kam. Beide Reihen wurden von Emil Rudolf Weiß ausgestattet.

Am 23. Mai 1912 trat der Verlag mit der Ankündigung seiner sorgfältig vorbereiteten Insel-Bücherei an die Öffentlichkeit. Sie wurde dem Buchhandel durch ein Rundschreiben und in einem der Nummer 118 des Börsenblatts für den Deutschen Buchhandel vom 23. Mai 1912 beigefügten Umschlag wie folgt angekündigt: „Es soll den Namen Insel-Bücherei führen und freundlich ausgestattete Bändchen umfassen, die jedes 50 Pfennig kosten. […] Sie soll kleinere Werke – Novellen, Gedichtgruppen, Essays […] enthalten, […] die zu Unrecht in Vergessenheit geraten sind oder denen wir eine besondere aktuelle Wirkung zu geben beabsichtigen, und gelegentlich auch illustrierte Bücher.“ Kippenberg wollte mit diesem Konzept, für das Stefan Zweig als geistiger Mitschöpfer gilt, nicht in Konkurrenz zur Reclam Universal-Bibliothek oder zu Meyers Volksbüchern treten. Sorgfältig editierte, mit Kommentaren und Erläuterungen versehene literarische Kleinodien sollten mosaikartig ein Gesamtbild für die Leser formen.

Am 2. Juli 1912 wurden die von Hand gesetzten 12 Bände der ersten Lieferung in die Buchhandlungen geliefert.[2] Die Bandnummer 1 enthielt Rainer Maria Rilkes im Herbst 1899 entstandene Prosadichtung (Erstfassung) Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke, dessen Verlagsrechte Kippenberg kurz zuvor von dem Verleger Axel Juncker für 400 Mark erwerben konnte, weil dieser keinen hinreichenden Absatz mit dem von ihm in 300 Exemplaren gedruckten Titel erzielen konnte. In der Insel-Bücherei wurde Rilkes Cornet gleich in einer Startauflage von 10 000 Exemplaren aufgelegt, musste sofort nachgedruckt werden und erreichte bis 2006 mit 54 Auflagen über 1,147 Mio. Exemplare. 1987 veröffentlichte der Verlag eine von Max Schwimmer im Zweiten Weltkrieg während eines Fronteinsatzes privat illustrierte Ausgabe als bibliophile Edition. 2012 erschien zum 100-jährigen Jubiläum der Insel-Bücherei erstmals eine illustrierte normale Reihenausgabe des „Cornet“ mit Schabblättern von Karl-Georg Hirsch (Jubiläumsprogramm, Nummer 1350).

Da die Buchreihe bei den Lesern sehr gut aufgenommen wurde, erweiterte Kippenberg zügig das Angebot an lieferbaren Titeln; Ende 1913 war bereits die Nummer 92 im Handel.

Die Insel-Bücherei von 1914 bis 1932

Die Buchreihe im Ersten Weltkrieg

Im Jahr 1914 überschritt die Gesamtauflage aller Insel-Bändchen schon 1 Million. In diesem Jahr ließ der Verleger für die Reihe das Buch Ruth (IB 152) in einer Auflage von 10 000 Exemplaren als zweifarbigen Pressendruck in der Ernst-Ludwig-Presse Darmstadt fertigen. Solche Ausgaben erscheinen sonst nur in Kleinauflagen für Bibliophile.

Nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges ließ sich allerdings auch Kippenberg von der zunächst in Deutschland allgemein vorherrschenden Kriegsbegeisterung anstecken und veröffentlichte eine umfangreiche Titelfolge mit kriegsbezogenen Themen, wie Deutsche Vaterlandslieder (IB 154/1), Deutsche Kriegslieder (IB 153/1), Arndts: Katechismus für den deutschen Kriegs- und Wehrmann. Die deutsche Wehrmannschaft (IB 157/1), Kaiser Wilhelm I.: Briefe aus den Kriegsjahren 1870/1871 (IB 168/1), Briefe des Feldmarschalls Blücher (IB 170/1) oder Lieder der Landsknechte mit Holzschnitten (IB 158/1). Ergänzend dazu erschienen Bände, die an das deutsche Nationalgefühl appellierten, wie Die deutschen Lande im Gedicht (IB 174/1) und Deutsche Choräle (IB 155). Der letztgenannte Titel, der von Katharina Kippenberg herausgegeben worden war, konnte sich allerdings längerfristig im Verlagsprogramm behaupten und wurde zuletzt 1953 in einer überarbeiteten Zusammenstellung im Wiesbadener Verlagshaus ediert.

Freilich erschien mitten im Krieg auch Ferruccio Busonis Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst von 1907 in einer erweiterten Fassung in der Reihe und machte erst jetzt Furore in Musikerkreisen, löste allerdings auch eine Kontroverse bei konservativ eingestellten Komponisten aus (vgl. Hans Pfitzner: Futuristengefahr).

Mit Ablauf der damals nur dreißigjährigen urheberrechtlichen Schutzfrist wollte Kippenberg die noch bestehende Wagner-Begeisterung ausnutzen und legte 1914 eine 20 Bändchen umfassende Reihe überwiegend mit dessen Opernlibretti, wie Siegfried (IB 95/1), Lohengrin (IB 101/1) oder Tristan und Isolde (IB 102/1), auf. Dieser war aufgrund der preisgünstigeren Alternative durch die zur selben Zeit verfügbaren Reclam-Texte kein durchschlagender wirtschaftlicher Erfolg beschieden – lediglich IB 107/1: Fünf Gedichte von Mathilde Wesendonk war bis 1961 im Verlagsprogramm. Auch die ab 1915 ausgelieferte Reihe mit flämischen Autoren, wie Jan van Ruysbroek (IB 206/1: Das Buch von den zwölf Beghinen), Guido Gezelle (IB 213/1: Gedichte) oder Herman Teirlinck (IB 217: Johann Doxa. Szenen aus dem Leben eines Brabanter Gotikers), zu der der Verleger aufgrund seines Kriegsdienstes in der Etappe der belgischen Westfront angeregt worden war, fand nicht die erhoffte Resonanz beim Publikum. Aus dieser Autorenreihe gelang es nur Stijn Streuvels, mit den beiden Titeln Die Ernte (IB 214/1) und Der Arbeiter (IB 215/1 – ab 1935: IB 468) bis nach dem Zweiten Weltkrieg im Reihenprogramm präsent zu sein. Während Charles de Coster mit Herr Halewijn (IB 212) 1941 immerhin noch das 28. Tausend erreichte, wurde dagegen die schon 1922 im 16.-20. Tausend erschienene dritte und letzte Auflage des altflämischen Schauspiels Lanzelot und Sanderein (IB 208) bis Weihnachten 1939 ununterbrochen in den Verlagsverzeichnissen geführt,[3] was deren geringen Verkaufserfolg in den zwei Jahrzehnten nach dem Ersten Weltkrieg belegt.

Ende 1918 – der Bandpreis war im August desselben Jahres auf 1,10 Mark angestiegen – lag eine lückenlose Reihe von 241 Titeln (IB 241, Beethovens persönliche Aufzeichnungen) vor.

Die Zwischenkriegszeit

Ausgabepolitik

Die deutsche Literatur des 19. Jahrhunderts war nach 1918 in der Reihe mit Lenau, Novalis und Platen recht stark vertreten. Jeweils nach Auslaufen der Schutzfristen wurden von Theodor Storm, Gottfried Keller, C. F. Meyer und Theodor Fontane mehrere Titel in die Reihe übernommen. Nach dem Kriegsende wurden wieder verstärkt russische Autoren – z. B. Tschechow (IB 258: Eine langweilige Geschichte), Turgenjew (IB 259: Gedichte in Prosa) – verlegt. Auch englischsprachige und französische Autoren kamen mit Einzeltiteln zu Wort. Geisteswissenschaftliche Texte von Fichte (IB 253/1: Bestimmung des Gelehrten), Friedrich List (IB 260/1: Gedanken und Lehren) oder Hegel (IB 300: Einführung in die Phänomenologie des Geistes) sowie Reden aus dem Frankfurter Parlament von 1848/49 (IB 244/1) fanden dagegen kaum Anklang beim Publikum und wurden später zumeist durch andere Titel ersetzt. 1919 erreichte die Neuproduktion mit 71 Titeln zwar einen Rekord, um dann aber gegen Ende der Inflationszeit auf 12 (1922) und 11 (1923) abzusinken; der Tiefstand wurde 1924 mit nur noch 9 Titeln erreicht. Nachdem auch die Auflagezahl bereits 1921 bei Tibulls Sulpicia (IB 331/1) nur 6 000 betragen hatte, erschienen mit dieser verminderten Startauflage die meisten Bände des letzten Inflationsjahrs 1923.

Viele Bandnummern der Kriegs- und Inflationsjahre wurden ab Ende der 1920er Jahre mit anderen Titeln neu belegt. Dies war sicher auf die im Nachhinein als unbefriedigend einzuschätzende Titelauswahl zurückzuführen. Nicht wenige Titel aus dieser Zeit sind trotz ausreichender Auflagenhöhe heute selten zu finden; die beim Verlag vorhandenen Restbestände mögen wegen der schlechten Papierqualität nach der Währungsstabilisierung makuliert worden sein.

Ab Ende der 1920er Jahre bemühte sich Kippenberg mangels zeitgenössischer Autoren im Verlag auch verstärkt um Lizenzen, was aufgrund des feststehenden Bandpreises nicht immer leicht zu kalkulieren war. Allerdings erschienen nach wie vor Titel von Insel-Autoren, wie Rilke (IB 400: Gedichte) und Stefan Zweig (IB 165/2: Sternstunden der Menschheit), in hohen Auflagen. Bis 1932 waren dann noch sehr erfolgreich Felix Timmermans, Ricarda Huch (beide mit mehreren Titeln) und Thomas Mann (IB 312/2: Felix Krull).

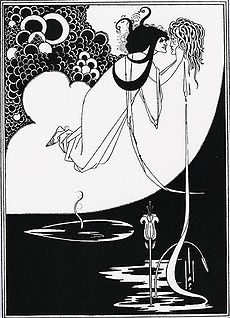

Die historische Illustration wurde weiterhin gepflegt: 1919 erschien Dürers Kleine Passion (IB 250); später folgten seine Holzschnittfolgen Das Marienleben (IB 335) und die Geistliche Auslegung des Lebens Jesu Christi (IB 350). Aus dem 19. Jahrhunderts waren u. a. Ludwig Richter mit Es war einmal (IB 360) und Otto Speckter mit Fünfzig Fabeln für Kinder von Wilhelm Hey (IB 309/2) vertreten. Illustrationen von Aubrey Beardsley wurden Wildes Salome (IB 249) und Popes Lockenraub (IB 99/2) beigegeben.

Mit Bernhard Hasler (Goethe: Novelle, 296/1), Max Unold (Droste: Judenbuche, IB 271/A), Oskar Kokoschka (Ehrenstein: Tubutsch, IB 261/1) und Karl Rössing (G. Keller: Der Schmied seines Glückes, IB 328/A) kamen erstmals auch zeitgenössische Illustratoren zum Zuge. 1933 erschien als erstes farbig illustriertes Insel-Buch der in seinem Maßstab auf IB-Größe verkleinerte Band Der Struwwelpeter oder lustige Geschichten und drollige Bilder von Heinrich Hoffmann (IB 66/2). Auch der vom reihentypischen Musterpapier abweichende Bildeinband (siehe unten) hatte bei diesem Titel Premiere. Ihm folgten ein Jahr später der von Fritz Kredel mit Abbildungen von Soldaten in historischen Originaluniformen illustrierte Band Wer will unter die Soldaten. Deutsche Soldatenlieder (IB 236/2, 1934) und 1938 Grimms Märchen Hans im Glück (IB 530) mit Bildern von Willi Harwerth, deren Motive er seiner norddeutschen Heimat entlehnt hatte.

Ausstattung

Mitte der 1920er Jahre veränderte sich die Ausstattung der Bändchen. Das Überzugpapier wurde modernisiert („entbiedermeiert“). Die ab 1931 fast ausschließlich vorkommende Fadenheftung löste schrittweise die Klammerheftung ab, die mitunter zu Rostflecken in den Bändchen geführt hatte. Die Stabilität der Einbandpappen wurde verbessert, so dass vor allem der obere Buchrücken gegen ein Einreißen besser geschützt war.

Preisentwicklung

Der Bandpreis war bis zum Frühjahr 1922 auf 7 Mark angestiegen, wie ein Gesamtverzeichnis der Bandnummern 1 bis 339 aus jenem Jahr ausweist. Das entsprach nominell dem Vierzehnfachen des Ladenpreises vor dem Krieg.[4] Bei den bisher bekannten späteren Verzeichnissen wurde aufgrund der rapide fortschreitenden Inflation, die jede beim Druck gemachte Angabe rasch zur Makulatur werden ließ, keine Preisangabe mehr vorgenommen. Vielmehr wurde, wie generell im deutschen Buchhandel, ab 1922 mit einem so genannten konstanten Grundpreis und einer Schlüsselzahl (Multiplikator) gearbeitet, die dem jeweiligen Stand des Währungverfalls angepasst und mit der der aktuelle Ladenpreis errechnet wurde.[5] Am Ende der Inflationszeit war der Preis der Bändchen auf 825 Milliarden Mark angestiegen. Nach der Währungsstabilisierung im Dezember 1923 lag er wieder bei 60 Pfennig, stieg dann schon 1924 auf 75 Pfennig und 1925 bereits auf 1 RM an, um nach einer verlagsseitigen Preissenkung 1926 auf 90 Pfennig durch die 4. Notverordnung 1932 zwangsweise auf 80 Pfennig abgesenkt zu werden.

Zur Preisentwicklung von 1912 bis 1932 (bis einschließlich 1945) im Einzelnen vergleiche die nachfolgende Preistabelle. In diese wurden die regulären Papp- und Broschurbände, die broschierten Kriegsausgaben des Ersten (KR) und Zweiten Weltkriegs (Feldpost – FP) sowie die Lederausgaben aufgenommen. Die Tabellenwerte zeigen die erstmalige Preisauszeichnung an, Fragezeichen das Fehlen von offiziellen Preisverlautbarungen. In der Zeit der Hochinflation stiegen die Preise rasant, feste Werte für einen Jahreszeitraum kann es demzufolge nicht geben.

| Einband | 1912 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | ab Mitte 1922 / 1923 | ab 15.11.1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1932 | 1942 | 1944 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Pappe | -,50 | -,50 | -,50 | -,60 | -,70 | 1,10 | 1,80 | 4,50 | 5,- | 7,- | Hochinflation | -,60 | -,75 | -,90 | 1,- | -,90 | -,80 | -,80 | 1,25 (?) |

| Broschur (Karton / Papier) |

- | - | - -,30 KR |

- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -,60 -,45 FP |

-,60 -,45 FP |

| Leder | - | 3,- | 3,- | 3,- | 3,- | 3,- | ? | ? | ? | ? | Hochinflation | ? | ? | 7,- | 4,50 | 4,50 | 4,- | - | - |

Zeit des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkrieges

Konservative Verlagspolitik

Deutsche Chronik 1918–1933

Für 1933 kündigte der Verlag, der in der Reihe aktuelle politische Themen stets gemieden hatte, als IB 444 eine von dem DVP-Politiker Hans Wolf und dem Schriftsteller Otto von Taube herausgegebene Deutsche Chronik. 1918–1933 an, deren Planung bereits Mitte 1932 begonnen hatte. Sie sollte ursprünglich eine objektive geschichtliche Darstellung der Jahre der Weimarer Republik enthalten, die in ihrer inhaltlichen Gliederung der Chronik von Goethes Leben (IB 415) entsprach. Von Kippenberg wurde als zeitlicher Endpunkt der Chronik zunächst der 1. Oktober 1932 vorgeschlagen[6], Hans Wolf regte jedoch mehrfach an, die Verabschiedung des Ermächtigungsgesetzes im Reichstag am 23. März 1933 heranzuziehen, mit dem den Nationalsozialisten die unumschränkte legislative und exekutive Macht in Deutschland übertragen wurde.[7] Die offizielle Forderung nach einer besonderen Würdigung des NSDAP-Aufstiegs unter Adolf Hitler hatte im Zuge der Manuskripterarbeitung schließlich einen sichtbaren Ausdruck in der Darstellung der historischen Ereignisse dergestalt gefunden, dass der Nationalsozialismus und Hitler – unter anderem wurde ein Ausschnitt seiner Regierungserklärung auf dem sog. Tag von Potsdam am 21. März 1933 wiedergegeben[8] – insgesamt als positive politische Kräfte auch in der Weimarer Republik dargestellt wurden. Letztlich erschien die in ihrer vorliegenden Endfassung deutlich rechtskonservativ ausgerichtete Chronik, die den Boden einer ausgewogenen Darstellung der damals jüngsten deutschen Geschichte wohl schon verlassen hatte, jedoch nicht; die genauen Gründe sind nicht bekannt.

Jüdische und sonstige verbotene Autoren

In der Folge versuchte der national-konservativ eingestellte Kippenberg, sich der politischen Einflussnahme durch das Nazi-Regime (vgl. auch Reichsschrifttumskammer) so weit wie möglich zu entziehen. Allerdings musste auch er den neuen politischen Verhältnissen seinen Tribut zollen. Am 16. Mai 1933 wurde im Börsenblatt eine „Schwarze Liste“ von 135 Autoren veröffentlicht, deren Werke aus öffentlichen Bibliotheken auszusondern waren. Hierunter war einer der Hauptautoren des Insel Verlages, Stefan Zweig, der auch in der Insel-Bücherei mit Gedichtbänden und Erzählungen sowie Übertragungen ausländischer Literatur repräsentativ vertreten war. Die Liste war zwar für die Verleger zunächst nicht bindend, aber Kippenberg wurde Ende 1933 vom Börsenverein nochmals über aus nationalen und kulturellen Gründen unerwünschte Autoren – darunter wieder Stefan Zweig – förmlich informiert. Zu diesem Zeitpunkt konnte der Verleger unter Hinweis auf mögliche außenpolitische Verwicklungen beim Reichspropagandaministerium noch erreichen, dass ihm der Verkauf einzelner Titel Zweigs auf Widerruf gestattet wurde, so dass er dessen 4 Reihentitel in seinen Verlagsverzeichnissen noch bis zum Sommer 1935[9] führte; schon in den Verlagswerbeschriften zu Weihnachten 1935[10] war der Autor getilgt. Nach Ablauf der Schonfrist am 1. März 1936 musste er sich dann von Zweig endgültig trennen.[11] Im selben Jahr verschwand nach der Ausbürgerung Thomas Manns auch sein Felix Krull aus den IB-Verzeichnissen.[12]

Alle offensichtlich jüdischen Autoren und Titel mit einem positiven Bezug zum Judentum und jüdischen Leben mussten aus dem Verlagsprogramm zurückgezogen werden. Auch der Bücherverbrennung am 10. Mai 1933 fielen solche Titel zum Opfer. Im Zusammenhang mit dieser soll fast die gesamte 2. Auflage der Altjüdischen Legenden (IB 347/1), herausgegeben von Bin Gorion, vernichtet worden sein. Teilweise wurden aber auch nur die Namen von jüdischen Autoren, Künstlern oder sonstigen erwähnten Personen in den Texten getilgt. Dies traf neben den Autoren Stefan Zweig und Heinrich Heine zum Beispiel auch auf den Frankfurter Buchhändler Walter Schatzki zu, dessen Sammlerexemplar die Ausgabe von Heinrich Hoffmanns Struwwelpeter (IB 66/2) in der Insel-Bücherei zugrunde lag. Dabei wurden auch Autoren als jüdischer Herkunft eingestuft, die es tatsächlich gar nicht waren. Hiervon war der als Übersetzer von Oscar Wilde tätige Franz Blei betroffen, der Deutschland bereits 1933 als Gegner des NS-Regimes verlassen hatte, so dass Kippenberg die Seite mit dem Impressum der noch vorhandenen Restbestände des Gespenstes von Canterville (IB 390), in dem sein Name aufgeführt war, entfernen ließ.[13]

„Erlaubte“ Autoren

Gleichwohl wurde die Produktion der Insel-Bücherei mit den „erlaubten“ Autoren nach Titeln, Absatz und Ausstattung auch ab 1933 auf einem beachtlichen Niveau gehalten, so dass sie aufgrund ihres Verkaufserfolgs bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges noch immer das wirtschaftliche Rückgrat des Insel Verlags bildete. Der Insel Verlag beteiligte sich in dieser Zeit auch an dem von der NS-Propaganda herausgestellten Winterhilfswerk mit Bücherspenden aus der Insel-Bücherei. Dies geschah sicherlich nicht allein aus Gründen politischer Opportunität, sondern vor allem auch zur Förderung der weiteren Verbreitung der Reihe in der deutschen Leserschaft.

Auch während der ersten Kriegsjahre konnte die Insel-Bücherei trotz vielfältiger Materialprobleme und personeller Einschränkungen im Verlag in einem beachtlichen Umfang fortgeführt werden. In dieser Zeit trat der Verleger unter dem Anagramm „Benno Papentrigk“ selbst mit einem Titel in der Reihe hervor. 1942 erschienen als IB 219/3 seine Schüttelreime, nachdem der Autor diese zunächst im Privatdruck und dann außerhalb der Reihe im Insel Verlag veröffentlicht hatte.

Kriegsvernichtete Ausgaben

In der Nacht vom 3. zum 4. Dezember 1943 wurden auch das Verlagshaus des Insel Verlags und das Gebäude des mit dem Vertrieb des Verlagssortiments beauftragten Kommissionärs Fleischer Opfer des Krieges und bei einem alliierten Luftangriff auf Leipzig völlig zerstört. Dabei gingen neben versandfertigen Nachauflagen auch acht zur Auslieferung an den Buchhandel bereitliegende Erstauflagen neuer Titel, die in Pappe gebunden waren, in Flammen auf. Diese konnten zwar alsbald nachgedruckt werden und erschienen dann 1944 – allerdings nur noch broschiert – in den Buchläden.

Ein Titel aber – die Gedichte des deutschen Barock, Auswahl und Nachwort von Wolfgang Kayser (IB 313/2) – wurde bislang vom Verlag offiziell nicht wieder aufgelegt. Da nur etwa vier Dutzend Exemplare erhalten geblieben sind, die von Kippenberg an den Herausgeber, andere Verlagsautoren und -buchkünstler, Freunde des Verlags oder zu Rezensionszwecken bereits vor dem offiziellen Erscheinungstermin versandt worden waren, ist IB 313/2 ein Desideratum vieler Sammler dieser Reihe. Um vor allem diesen wenigstens den Inhalt des Bändchens zu erschließen, wurde der Titel 1989 mit Genehmigung des Frankfurter Verlagshauses (siehe unten) von privater Seite als einmaliger, fotomechanischer Nachdruck im Broschureinband herausgegeben.

Preisentwicklung

Der durch die 4. Notverordnung von 1932 zwangsweise auf 80 Pfennig abgesenkte Ladenpreis der Insel-Bücher blieb mindestens bis in die ersten Kriegsjahre unverändert, wie den einschlägigen Werbematerialien des Verlags zu entnehmen ist. Die während des Zweiten Weltkriegs verkauften Broschuren im Papiereinband kosteten dagegen 60 Pfennig und die ebenfalls broschierten Feldpost-Ausgaben nur 45 Pfennig. Während des Krieges soll der Preis der Pappbände aber noch auf 1,25 RM gestiegen sein[14]; dieser war dann in der DDR für das Leipziger Verlagshaus verbindlich. Zur Preisentwicklung von 1933 bis 1945 im Einzelnen vergleiche die oben angegebene Tabelle.

Das Leipziger Verlagshaus von 1945 bis 1990

Erteilung der Verlagslizenz

Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg wurden vom Insel Verlag zur rascheren Befriedigung der Nachfrage nach Literatur und wahrscheinlich auch aufgrund des Materialmangels Teilauflagen von 21 Titeln der Insel-Bücherei in einer kostengünstigen einfarbigen Broschur-Ausstattung ohne Hinweis auf dieselbe gedruckt. Dies gestattete zudem, den von den sowjetischen Behörden verhängten Preisstop für die Insel-Bücherei auf dem vor Kriegsende bestehenden Niveau zu umgehen, indem je nach Umfang ein Preis von 1,50 bis 2,25 RM, zumeist jedoch 1,80 RM, für die in einer Auflage von meist 10 000 Exemplaren gedruckten Broschüren gefordert werden konnte.

In der sowjetischen Besatzungszone wurde dann der reguläre Verlagsbetrieb am 25. Februar 1947 nach Erhalt einer endgültigen Verlagslizenz von den sowjetischen Besatzungsbehörden – zunächst mit der Nummer 366, ab 1950 dann mit der Nummer 351, die bis 1990 im Impressum der Leipziger Insel-Bücher enthalten war – unter großen Schwierigkeiten wieder aufgenommen. Bei der Entscheidung zugunsten des Verlages nahmen maßgeblich Einfluss der frühere Autor des Insel Verlags und nunmehriges Mitglied des Zentralkomitees der SED, Johannes R. Becher, und der Leipziger Oberbürgermeister, Erich Zeigner, der damit die – allerdings vergebliche – Hoffnung verband, Kippenberg möge Leipzig als den ständigen Ausstellungsort seiner Goethe-Sammlung bestimmen[15], die sich über alle Gebiete von Literatur, Kunst und Wissenschaft erstreckte und damals als die bedeutendste Privatsammlung auf diesem Gebiet galt.

Nun konnten auch wieder Insel-Bücher, bis 1950 allerdings nur Lagerbestände oder Nachdrucke älterer Titel, erscheinen. Becher selbst war übrigens gleich zu Beginn der neuen Verlagstätigkeit mit dem Sonette-Band Wiedergeburt vertreten, der 1987 noch als IB 1079/1 in die Insel-Bücherei übernommen wurde. Als erste neue Titel erschienen dann 1951 Crisanta von Anna Seghers (IB 99/4), Leb wohl! El Verdugo von Honoré de Balzac (IB 104/3) und Der Mexikaner Felipe Riveras von Jack London (IB 163/2), die an die Stelle anderer Vorkriegsausgaben mit dieser Bandnummer traten.

Ausgabepolitik

Ausgabeschwerpunkte bis 1989

Im Leipziger Verlagshaus bildeten nach dem Zweiten Weltkrieg die Werke von Dichtern und Schriftstellern des deutschen Humanismus, des sog. Sozialistischen Realismus sowie aus der Sowjetunion und den anderen sozialistischen Staaten den herausgeberischen Schwerpunkt. Bei den DDR-Autoren spannte sich der Bogen von Willi Bredel (IB 834: Pater Brakel), Bodo Uhse (IB 485/2: Der Weg zum Rio Grande), Wieland Herzfelde (IB 599: Das Steinerne Meer; IB 952: Blau und Rot. Gedichte) und Stephan Hermlin (IB 504/2: Balladen; IB 585: Der Leutnant Yorck von Wartenburg) bis hin zu Johannes Bobrowski (IB 996: Gedichte 1952–1965), Günter Kunert (IB 1007/1: Kinobesuch) und Franz Fühmann (IB 989/1: König Ödipus).

Es wurden allerdings auch Lizenzausgaben von Autoren westlicher Länder verlegt, vor allem, wenn deren Werk als fortschrittlich im Sinne der sozialistischen Kultur- und Kunstdoktrin galt, wie dies bei den deutschsprachigen Autoren Ingeborg Bachmann (IB 1037/1: Die Gedichte), Walter Jens (IB 1063: Der Untergang) oder Elias Canetti (IB 1066: Die Stimmen von Marrakesch) der Fall war. Von bedeutenden englischsprachigen Autoren kamen so neben damaligen oder späteren Nobelpreisträgern, wie Ernest Hemingway (IB 902: Die Sturmfluten des Frühlings), T.S. Eliot (IB 1089: Das wüste Land), Harold Pinter (IB 1048: Der stumme Diener) oder Doris Lessing (IB 1039/1: Hunger), beispielsweise auch Gertrude Stein (IB 1069: Picasso. Erinnerungen), James Joyce (IB 1052: Kammermusik. Gesammelte Gedichte), James Baldwin (IB 999/1: Sonnys Blues) oder Truman Capote (IB 1036/1: Baum der Nacht) zu Wort.

Noch bis 1989 verlegte das Leipziger Verlagshaus den seit den 1930er Jahren klassischen Bildband der Reihe, bei dem einem Tafelteil, der in der Regel aus 24 bis 32 Seiten bestand, ein einführender und kommentierender Text gegenübergestellt wurde. Das Spektrum reichte hier von alten Meistern der Malerei (IB 970, Cranach: Zeichnungen) und der Bildhauerei (IB 1055: Meister H.W.) über die klassische Moderne (IB 1025/2, Dix: Graphik) bis zu Gegenwartskünstlern der DDR (IB 765, Albert Ebert. Poesie des Alltags oder IB 1050, Heidi Manthey: Fayencen).

Einer besonderen Pflege erfreute sich in der DDR das illustrierte Insel-Buch, was dem Herstellungsleiter Hans-Joachim Walch zu verdanken war, der selbst in der Insel-Bücherei illustratorisch in Erscheinung trat, z. B. bei IB 729: Kikeriki oder Das Krähen des edlen Hahnes Beneventano von Herman Melville. Walch beauftragte vor allem junge Grafiker, häufig Absolventen der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig. So wurden z. B. als IB-Illustratoren tätig: Egbert Herfurth (IB 581/2, Gotthold Ephraim Lessing: Epigramme), Rolf Felix Müller (IB 672, August Kopisch: Kleine Geister), Karl-Georg Hirsch (IB 859: Stevenson: Der Selbstmörderklub). Aber auch schon etablierte Buchkünstler, wie Werner Klemke (IB 234/C, Stevenson: Villon) oder Imre Reiner (IB 754, Cervantes: Fräulein Cornelia), konnten ihre Künstlerschaft in die Gestaltung der Bändchen einbringen.

Verlagsprogramm 1990

Trotz der mit der deutschen Wiedervereinigung einhergehenden Wechselfälle erwies sich das Verlagsprogramm 1990 der Verlagsgruppe Kiepenheuer, in die das Leipziger Verlagshaus seit 1977 integriert war, bei der Insel-Bücherei als Konstante und wurde weitestgehend umgesetzt. Lediglich der unter der Nummer 1097 in einer Neuübersetzung angekündigte Titel Guillaume Apollinaire: Die kubistischen Maler (Herausgeber: Helmut Melzer) blieb auf der Strecke. Bereits 1989 war nämlich im Luchterhand Literaturverlag eine Neuauflage der Übersetzung Oswalt von Nostitz' von 1956 erschienen und durch die politischen Umwälzungen in der DDR seit 1989 auch dem dortigen Lesepublikum zugänglich. Für die geplante Neuübersetzung der 1913 erstmals unter dem Titel Les peintres cubistes erschienenen Essay-Sammlung sah der Verlag wohl keine hinreichenden Absatzchancen.

Die vernichtete „Heartfield-Ausgabe“

Ungeachtet der in der DDR gegebenen Materialknappheit, die sich in limitierten Papierzuteilungen an die Verlage und zum Teil qualitativ minderwertigem, stark holzhaltigem Papier widerspiegelte, kam es 1979 zur Einstampfung der Rohbögen einer in 25 000 Exemplaren vollständig ausgedruckten Neuerscheinung – dem als IB 1023/1 vorgesehenen Titel John Heartfield: Fotomontagen aus den Jahren 1924 bis 1944, herausgegeben von Roland März.

Hintergrund der in der Geschichte der Insel-Bücherei wohl beispiellosen Makulierungsaktion waren Beanstandungen der Witwe des Künstlers, mit der die für den Band vorgesehene Auswahl der originalen Fotomontagen in Klebetechnik aus dem Nachlass des Künstlers abgestimmt worden war: Die von dem Leipziger Fotografen Wolfgang G. Schröter gefertigten Farbaufnahmen der Fotomontagen wurden nämlich im Verlag dergestalt retuschiert, dass der Werkstattcharakter der geklebten Fotomontagen bei den gedruckten Tafeln vollständig verloren gegangen war. Auch wurden die Tafeln ausschließlich in schwarz/weiß-Technik gedruckt, obwohl mit dem Verlag ein Anteil von Farbtafeln vereinbart worden war.

Ein ursprünglich wohl beabsichtigter, korrigierter Neudruck des Titels kam nicht mehr zustande. Lediglich einige Rohbogen für Korrekturzwecke und Signalexemplare blieben erhalten, und es fanden einige wenige der für diese Ausgabe gestalteten orangefarbenen Mustereinbände mit dem diagonalen Buchstabenrapport „H-H-H-...“ für 3 andere Titel der Reihe Verwendung; da es sich dabei um die Initiale des Künstlers handelte, kam das Musterpapier dort aber kopfstehend zum Einsatz. Die Bandnummer wurde dann erst 1982 mit Isaac Bashevis Singers Der Spinoza von der Marktstraße endgültig neu belegt.[16]

Ladenpreise

| Bandtyp | Konstanter Ladenpreis |

Herstellungs- kosten 1978 |

Herstellungs- kosten 1982 |

Herstellungs- kosten 1985 |

|---|---|---|---|---|

| Textband | 1,25 | 2,10 | 2,60 | 3,20 |

| Doppelter Textband |

2,50 | 3,- | 3,70 | 4,20 |

| Bildband | 1,25 | 3,90 | 4,75 | 5,45 |

Der Verkaufspreis der DDR-Bände betrug nur 1,25 Mark und dann später auch 2,50 Mark für Titel größeren Umfangs (sog. Doppelbände). Deshalb erfreute sich die Insel-Bücherei in der DDR eines regen Absatzes und war trotz Erstauflagen von in der Regel 10–20 000 Textbänden und 20–30 000 Bildbänden stets rasch vergriffen. Die Kehrseite des niedrigen Preises, der noch aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges herrührte und an dem in der DDR aufgrund der staatlichen Preisbindung trotz begründeter Änderungswünsche des Verlages gegenüber dem zuständigen Amt für Preise festgehalten wurde, war ein programmierter Verlust des Verlages bei fast jeder Ausgabe der Insel-Bücherei.

Allenfalls bei den auf dem Rückenschild mit einem „D“ gekennzeichneten Doppelbänden konnten bis 1978 wenigstens die Gestehungskosten erlöst werden. Für alle übrigen Insel-Bände wurden die Gewinne aus den Verkäufen der sonstigen Buchausgaben des Verlags als Subvention herangezogen. Dabei mussten pro Bildband zwischen 1,95 Mark (1978) und 4,20 Mark (1985) sowie für einen einfachen Textband 0,85 Mark (1978) und 2,65 Mark (1985) aufgewandt werden. Selbst der Doppelband kostete nach der 2. Industriepreisreform in der DDR 1985 in der Herstellung 4,75 Mark, also fast doppelt soviel wie sein Ladenpreis. [17] Erst in der Endphase der DDR, vor Beginn der Leipziger Frühjahrsmesse im März 1990, kündigte das Leipziger Verlagshaus eine Anpassung der Bandpreise an. Danach sollten ab 1. September 1990 einfache Bände 5,-, dicke Bände (Doppelbände) 7,- und Bildbände 8,- Mark auch unter Hinweis auf die im modernen Antiquariat des DDR-Buchhandels bereits geforderten Preise kosten, die über dem ursprünglichen Ladenpreis lagen.[18] Aufgrund der Politik der Wiedervereinigung, die die am 18. März 1990 gewählte DDR-Regierung verkündete, kam die geänderte Preispolitik nicht mehr zum Tragen. Die noch ausstehenden Bände des Leipziger Programms von 1990 wurden dann zu den beim Insel Verlag Frankfurt/Main für die Insel-Bücherei gängigen Preisen vertrieben.

1975, ab IB 1002/1 (Ibsen: Die Wildente), wurde der Ladenpreis als EVP" in "M" ins Impressum aufgenommen. Die Preisangabe wurde kurz danach mit IB 1007/1 (Kunert: Kinobesuch) um den Hinweis "DDR" ergänzt, da der im Buch eingedruckte Preis beim Verkauf außerhalb der DDR nicht galt. Die Preisangabe wurde 1984, beginnend mit IB 1060 (Rubens: Zeichnungen), auf einen rein numerischen Eindruck "00125" oder "00250" für Doppelbände, also ohne Landes- und Währungsangabe, entsprechend der allgemein im DDR-Buchhandel eingeführten Praxis reduziert. Diese dauerte bei der Insel-Bücherei nur bis 1988; erstmals wies IB 1082 (Rühmkorf: Kleine Fleckenkunde) keinen Preiseindruck mehr auf.

Das westdeutsche Verlagshaus seit 1945

Gründung der Zweigstelle Wiesbaden

Noch im April 1945 gründete Anton Kippenberg in Wiesbaden eine Zweigstelle des Insel-Verlages, in der auch die Insel-Bücherei wieder eine dominierende Rolle spielen sollte. Diese erhielt nach Kriegsende von den amerikanischen Besatzungstruppen die Lizenz-Nummer 13, die sich im Impressum der damaligen Verlagsproduktion findet. Nach dem Tod Kippenbergs 1950 wurde sein langjähriger Mitarbeiter Gotthard de Beauclair zunächst Künstlerischer Leiter, dann Verlagsleiter des Hauses (1951–1962). Der Verlagssitz wurde am 5. Oktober 1960 nach Frankfurt am Main verlegt. Bereits am 30. April desselben Jahres hatten die Gesellschafter die handelsrechtliche Verselbständigung des westdeutschen Verlagshauses beschlossen, wodurch nun der Leipziger Teil eine „Zweigstelle“ Wiesbadens geworden war.

Obwohl die Wiesbadener Zweigstelle bei der Ausstattung der Bändchen zunächst Abstriche machen musste – bis 1950 gab es nur Broschuren –, konnten bereits 1946 mit Jacob Burckhardt: Briefe (IB 331/2) und 1947 mit Molière: Tartuffe (IB 76/2) zwei Neuerscheinungen an den Buchhandel ausgeliefert werden. 1948 gab es allerdings wie in Leipzig nur Nachdrucke älterer Titel.

Ausgabeschwerpunkte

In der Bundesrepublik fühlte sich der Insel Verlag in den fünfziger und sechziger Jahre einerseits den im nationalsozialistischen Deutschland verfemten Künstlern und Schriftstellern, hier insbesondere auch denen des deutschen Expressionismus, wie Ernst Ludwig Kirchner: Im Tanzcafé (IB 770), Franz Marc: Tierstudien (IB 567/1) oder den Maler(n) der Brücke. Farbige Kartengrüße von Erich Heckel, Ernst Ludwig Kirchner, Max Pechstein, Karl Schmidt-Rottluff an Rosa Schapire (IB 678/1), und andererseits modernen Autoren aus Westeuropa und Amerika verbunden. So konnten nun in der Insel-Bücherei auch Werke von Oskar Loerke (IB 733: Das alte Wagnis des Gedichts), Sigmund Freud (IB 817: Der Moses des Michelangelo), Franz Kafka (IB 662/1: Die Verwandlung), Carl Einstein (IB 801: Bebuquin) oder Karl Kraus (IB 688/1: Die Sprache) erscheinen. Thomas Mann (IB 637/1: Die Meerfahrt; IB 815: Pariser Rechenschaft) und Stefan Zweig (IB 165/2: Sternstunden; IB 349/1: Die Augen des ewigen Bruders) wurden erneut ins Reihenprogramm genommen.

In der Verlagszeitschrift Inselschiff 1/1966 kündigte der Verlag für 1966 als IB 883 sogar einen Titel Karl Marx: Über Zeitgenossen an, der von Claus Behnke herausgegeben werden sollte. An seiner Stelle erschienen jedoch erst 1968 Artmanns Übertragungen von Gedichten François Villons in Wiener Mundart Baladn.

Zu den zeitgenössischen Vertretern deutschsprachiger Lyrik oder Prosa gehörten u. a. Heinrich Böll (IB 647/1: Im Tal der donnernden Hufe; IB 768: Als der Krieg ausbrach), Peter Gan (Richard Moering) (IB 628/1: Preis der Dinge), Robert Minder (IB 771: Kultur und Literatur in Deutschland und Frankreich), Rudolf Hagelstange (IB 687/1: Ballade vom verschütteten Leben), Ina Seidel (IB 668/1: Gedichte), Gertrud von le Fort (IB 615/1: Die Consolata; 657/1: Plus ultra), Reinhold Schneider (IB 741: Las Casas vor Karl V.), Günter Eich (IB 667/1: Allah hat hundert Namen) oder Arno Schmidt (IB 818: Die Umsiedler). Mit Gedichtübertragungen von Shakespeare (IB 898: Einundzwanzig Sonette) und Jules Supervielle (IB 932: Gedichte) war auch der aus der Bukowina stammende Paul Celan in die Reihe aufgenommen worden. Erstaunlicherweise kam auch Ernst Bertram, dem 1946 wegen seiner Haltung in der Nazi-Zeit die Lehrbefugnis entzogen worden war, wieder zu Wort mit IB 154/2: Gedichte und Sprüche und mit mehreren Titeln als Herausgeber (z. B. IB 235/D: Lenau, IB 579/1: Jean Paul).

Mit der von 1908/09 stammenden Komposition Fünfzehn Gedichte aus „Das Buch der hängenden Gärten“ von Stefan George war dann sogar ein Vertreter der Zwölftonmusik, Arnold Schönberg (IB 683/1), in der Insel-Bücherei vertreten, in der dem Reihencharakter entsprechend Notenliteratur nur sehr selten ediert wurde.

Unter den fremdsprachigen Autoren können beispielhaft angeführt werden: Virginia Woolf (IB 714: Die Dame im Spiegel), Lewis Carroll (IB 896: Alice im Wunderland; IB 934: Die Jagd nach dem Schnark), Tibor Déry (IB 677/1: Der Riese), Paul Valery (IB 642/1: Die Krise des Geistes; IB 808: Die junge Parze), Jorge Luis Borges (IB 822: Der Zahir und andere Erzählungen) oder die Literatur-Nobelpreisträger Miguel Asturias (IB 704: Legenden aus Guatemala), T. S. Eliot (IB 661/1: Das wüste Land) und Albert Camus (IB 686/1: Jonas oder der Künstler bei der Arbeit).

Laufende Neuauflagen erlebten ältere Erfolgstitel. Dazu gehören z. B. Gedichte von Rainer Maria Rilke (IB 400 und 480), Der Opfergang von Rudolf G. Binding (IB 23), Das Marionettentheater von Heinrich von Kleist (IB 481) oder Von dem Fischer un syner Fru, ein Märchen nach Runge mit Bildern von Marcus Behmer (IB 315), das später mit einer Nacherzählung von Uwe Johnson ergänzt wurde.

Übernahme und Ausgliederung von Titeln

Ursprünglich nicht für die IB vorgesehene Insel-Verlagsausgaben, weil diese von der Ausstattung oder dem Umfang her für den gebundenen Ladenpreis zunächst zu teuer waren (IB 1027/2 – Deutsche Weihnachtslieder mit Noten und Bildern [1981 in der IB; bereits 1937 außerhalb der Reihe erschienen]) wurden mit Folgeauflagen zur längerfristigen Einordnung in die Reihe übernommen, nachdem die Kalkulation der bis 2001 auf 24 DM angestiegenen Verkaufspreise der Bändchen dies zuließ. Die Reihenübernahme traf daneben zur Absatzbelebung auch auf unverkaufte Restbestände von Titeln zu, die aus verlegerischen Erwägungen zunächst nicht in der Insel-Bücherei erscheinen sollten (IB 292/2 – Christopher Marlowe: Die tragische Historie vom Doktor Faustus [1953 in der IB; bereits 1949 außerhalb der Reihe]). Ebenso wurden mitunter Restbestände von Teilauflagen ursprünglicher Reihentitel, die zeitweise außerhalb der Reihe in einer einfacheren Ausstattung erschienen waren, mit den typischen Reihenmerkmalen – Pappband mit Titel- und Rückenschild – aufgebunden.

Umgekehrt kam es im Zuge der Absatzschwierigkeiten der Reihe in den 1970er und 1980er Jahren zur entgegengesetzten Tendenz, d. h. einer Ausgliederung vieler Titel der Reihe, die dann als broschiertes Insel-Taschenbuch (it) – häufig in erweitertem Umfang und mit einem günstigeren Ladenpreis – weiter erschienen, wie IB 891 – Irische Elfenmärchen (1966 in der IB, ab 1987: it 988) oder IB 1077/2 – Eliza Orzeszkowa: Blumenhochzeit (1977 in der IB, ab 2000: it 2397).

Ladenpreise

Beim Reihenbeginn 1912 kostete ein Insel-Buch 0,50 Mark. Zum Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 hatte sich der Bandpreis mit 1,25 Mark etwas mehr als verdoppelt, war also relativ konstant geblieben. Die für das Leipziger Verlagshaus unter planwirtschaftlichen Maximen gegebene Preiskonstanz konnte unter marktwirtschaftlichen Bedingungen in der Bundesrepublik beim Wiesbaden/Frankfurter Verlagshaus naturgemäß keine Parallele finden. Nachdem die vorgenannten ersten Nachkriegsneuheiten (IB 331/2 und 76/2) ab der Währungsreform 1948 und auch die nächste, 1949 erschienene Novität, IB 218/2, Molière: Menschenfeind, als kartonierte Broschurbindungen bis 1950 nur 1 DM kosteten, stiegen die Bandpreise danach kontinuierlich an. Dies lässt sich fast lückenlos bis zur Gegenwart anhand der vom Insel Verlag erstellten Werbematerialien und Gesamtverzeichnisse ablesen. Vor allem in letzteren wurden die angekündigten Neuheiten mit ihrem Ladenpreis aufgeführt, wohingegen die Bücher selbst zu keiner Zeit einen Preisvermerk trugen, sieht man einmal von den in jüngerer Zeit verlagsseitig auf die Bandrückseite geklebten, leicht abziehbaren Preiszettelchen mit Barcode und den zu Werbezwecken auf den Vorderdeckeln der preisreduzierten Sonderauflagen angebrachten Preisaufklebern ab.

Verlief die Preisanhebung entsprechend der allgemeinen Preisentwicklung in den Wirtschaftswunderjahren der 1950er und 1960er Jahre noch recht moderat, erfuhr diese danach eine spürbare Beschleunigung. Deutlich nivelliert wurden in diesem Zuge aber die Unterschiede bei der Preisgestaltung im Hinblick auf die Ausstattung der Bändchen. Wurde abweichend von der bis 1945 einheitlichen Preisfestlegung für alle Reihenbände der Verkaufspreis in der Bundesrepublik zunächst daran festgemacht, ob es sich um einen bloßen Textband, einen solchen mit Illustrationen, einen Bildband oder gar einen farbigen Bildband handelte, wurde diese Unterscheidung seit Mitte der 1960er Jahre nicht mehr gemacht, zumal der klassische Bildband weitestgehend verschwunden war. Entsprechend der fortgeschrittenen Drucktechnik wurden nun auch farbige Illustrationen direkt in den Text gesetzt. Es kam nunmehr vor allem auf den Bandumfang an, was zu Preisspannen bei gleicher Ausstattung führte. So kosteten 1966 die neuen Textbände Gedichte des Archipoeta (IB 887) und Edwin Fischers Klaviersonaten (IB 857) ebenso 4,50 Mark wie die 24 farbige Tafeln enthaltende Maya-Handschrift (IB 462/2). Dagegen waren Brechts Liebesgedichte (IB 852) und Diderots Mystifikationen mit Picasso-Zeichnungen (IB 885) für nur 3 Mark zu haben.

Geht man von den ersten Pappbänden 1952 mit 2 DM aus, hatte sich der Ladenpreis bis 1971 vervierfacht. Zur Wiedervereinigung 1990 lag er bei 18 DM, um bis zur Euro-Einführung 2002 die Marke von 24,80 DM zu passieren, was umgerechnet rund 12,80 € entsprach. Bis zum Reihenjubiläum 2012 waren 13,95 € (27,30 DM) erreicht, was einem in jenem Jahrzehnt recht moderaten Preiswachstum von knapp 10 % entsprach. 2013 kosten die teuersten Bändchen allerdings schon 14,95 € (29,25 DM). Die Lederausgaben, die seit 1992 wieder grundsätzlich jährlich erscheinen, haben sich dagegen von umgerechnet 50,10 € (98 DM) auf 78 € (153 DM) im Jahr 2013 merklich verteuert. Zur Entwicklung der Ladenpreise der Insel-Bücherei im Einzelnen vergleiche die unten angegebene Tabelle.[19] Insgesamt haben sich die Preise der Insel-Bücherei seit 1952 verfünfzehnfacht, wenngleich dabei unbedingt berücksichtigt werden muss, dass die Ausstattung der Reihenbände ein völlig neues Niveau erklommen hat. Trotz insgesamt gestiegener Einkommen dürften die aktuellen Ladenpreise der Einschätzung des Essayisten Josef Hofmillers nach dem Erscheinen der ersten 50 Bände, wonach er sich die Liebhaber der Reihe u. a. denkt als „junge Leute, deren Börse kleiner ist, als ihr Hunger nach geistiger Kost“[20], nicht mehr so ganz gerecht werden. Gleichwohl haben sie, soweit ersichtlich, der in jüngster Zeit wieder deutlich gestiegenen Nachfrage nach den Reihenbändchen bislang keinen Abbruch getan.

Die Insel-Bücherei nach der Deutschen Wiedervereinigung 1990

Zwar waren in der alten Bundesrepublik aufgrund der veränderten Situation auf dem Buchmarkt ab den 1960er Jahren Auflagenzahlen und Editionsumfang reduziert worden, wohingegen in der DDR die Breite des Reihenprogramms gehalten und hohe Auflagen erzielt wurden. Gleichwohl stellte die „Insel-Bücherei“ eine der Brücken über die im Ergebnis der deutschen Nachkriegsentwicklung entstandenen kulturpolitischen Differenzen zwischen beiden deutschen Staaten bis 1990 dar, die den Gedanken an eine letztlich gemeinsame Literatur und ein gemeinsames Verlagswesen in Deutschland während seiner Teilung wachhielten. Im Ergebnis der deutschen Wiedervereinigung konnte 1991 auch die Insel-Bücherei wieder als einheitliche Reihe des nunmehr wiedervereinigten Insel Verlags Frankfurt am Main/Leipzig, ab 2010 in Berlin, erscheinen und seitdem einen neuen Aufschwung nehmen. Aufgrund der Schließung der Leipziger Dependance und des Umzugs des Insel Verlags von Frankfurt/Main nach Berlin ist dieser Verlagsort seit 2010 im Impressum der Insel-Bücher aufgeführt.

Gegenwärtig erscheint sie mit etwa 12 neuen Titel im Normalformat jährlich – jeweils 6 im Frühjahr und im Herbst zum Preis von etwa 14 Euro –, wobei die Pflege kleinerer aktueller Werke und die Herausgabe von ausgewählten Titeln aus den Werken von Johann Wolfgang von Goethe und Rainer Maria Rilke einen editorischen Schwerpunkt bilden. Aber auch Neuentdeckungen früher verlegter Autoren, wie z. B. Wilhelm Buschs Kuchenteig (IB 1325), und die Kategorie der sog. „Geschenkbücher“ mit Titeln zu allgemeinen künstlerischen und literarischen Themenkreisen (Blumenbilder nebst Texten und Gedichten im Jahreskreis, Primärfarben in der künstlerischen Betrachtung, Gartenlust in den verschiedenen Jahreszeiten) sind in der Reihe zu finden. Hinzu kommen seit 2012 auch mehrere Bände im Groß- und Kleinformat (Nr. 2001 ff. und Nr. 2501 ff.), die 14 oder 16 € bzw. 8 € kosten. Ebenso erscheinen, beginnend mit dem Jubiläumsprogramm „100 Jahre Insel-Bücherei“, so genannte Sonderausgaben von sehr erfolgreichen Reihentiteln zum Preis von 8 oder 10 €, bei denen die Bände lediglich einen neu gestalteten Einband und ohne inhaltliche Veränderung zunächst eine neue Bandnummer erhielten. Nicht zuletzt auch aufgrund einiger kritischer Stimmen aus der Sammlerschaft wurde vom Verlag ab 2014 für die Sonderausgaben-Bände wieder auf ihre ursprünglichen Nummern zurückgriffen, die jedoch nun nur im Bandinneren angegeben ist; das Titelschild trägt lediglich die Bezeichnung "Insel-Bücherei" ohne Angabe der Bandnummer. Sammler der Reihe können damit auch ohne diese Bände auf eine nummerisch vollständige Reihe zurückgreifen. Sicher werden aber nicht wenige auch diese Bände als Einbandvariante mit sammeln. Zur jüngsten Entwicklung der Reihe sind unten weitere Ausführungen gemacht.

Literaturpreisträger in der Insel-Bücherei

In die nachfolgenden Aufstellungen wurden alle Preisträger aufgenommen, die mit einem eigenen Werk, einer Übertragung oder größeren Beiträgen, wie Nach- oder Vorworten sowie Essays, in der IB in Erscheinung traten. Die Autoren wurden mit ihrer jeweils ersten - und teilweise auch einzigen - Arbeit in der Insel-Bücherei erfasst, auch wenn sie zum Zeitpunkt ihrer Aufnahme in die Reihe den Literaturpreis noch nicht erhalten haben sollten.

- Literaturnobelpreisträger

Anton Kippenberg hatte als Verleger ein gutes Gespür für das Wichtige und Bleibende in der Literatur. So waren unter den Autoren der ersten beiden Jahrgänge der Buchreihe schon drei Nobelpreisträger. Neben dem bereits 1910 verstorbenen Bjørnstjerne Bjørnson, der den Preis bereits 1903 erhalten hatte und gleich mit zwei Bändchen präsent war, waren dies Henrik Pontoppidan und André Gide, die den Preis 1917 bzw. 1947 erst noch erhalten sollten. Auch in den 1920er und 1930er Jahren waren jeweils vier Nobelpreisträger, unter anderem die schon verstorbenen Paul Heyse, der als erster Deutscher für sein belletristisches Werk die Auszeichnung erhalten hatte, und Theodor Mommsen, der erste deutsche Preisträger überhaupt, im Reihenprogramm. Es gelang Kippenberg auch, die damals sehr erfolgreichen Autoren Hermann Hesse mit der Gedichtsauswahl Vom Baum des Lebens und Thomas Mann mit Felix Krull. Buch der Kindheit, mit je einer Arbeit in die Insel-Bücherei zu holen, wobei auch Hermann Hesse den Nobelpreis 1946 erst noch erhalten sollte. In den Kriegsjahren kam mit Gerhart Hauptmann nur noch ein weiterer Preisträger in die Reihe.

Auch nach 1945 sind bei den beiden Verlagshäusern Wiesbaden/Frankfurt am Main und Leipzig insgesamt mehr als zwei Dutzend Nobelpreisträger aus 20 Ländern auf den Autorenlisten zu finden.

Obwohl durch die deutsche Wiedervereinigung die Insel-Bücherei einen merklichen Aufschwung erfahren hat, sind seit 1990 lediglich drei weitere Nobelpreisträger zu verzeichnen: Octavio Paz mit Figuren und Variationen: Zwölf Gedichte und zwölf Collagen, Samuel Beckett mit Lang nach Chamfort und Günter Grass mit der im Jubiläumsjahr 2012 für die IB erstellten Gedichtsauswahl Lebenslang.

| Autor | Herkunftsland bei der Preisverleihung |

Preis- jahr |

(Erster) Titel in der Insel-Bücherei | IB-Nr. | Jahr | Verlagshaus | EA (Tsd.) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Samuel Agnon | 1966 | Der Verstoßene | 823 | 1961 | Frankfurt a.M. | 7 | |

| Ivo Andrić | 1961 | Der Weg des Alija Djerzelez und andere Erzählungen |

438/2 | 1965 | Leipzig (DDR) | 10 | |

| Miguel Ángel Asturias | 1967 | Legenden aus Guatemala | 704/1 | 1960 | Wiesbaden | 11 | |

| Samuel Barclay Beckett | 1969 | Lang nach Chamfort | 1246 | 2003 | Frankfurt a.M. und Leipzig |

3 | |

| Saul Bellow | 1976 | Eine silberne Schale: Erzählung | 1059 | 1983 | Leipzig (DDR) | 20 | |

| Bjørnstjerne Bjørnson | 1903 | Synnöve Solbakken | 37 | 1913 | Leipzig | 20 | |

| Heinrich Böll | 1972 | Im Tal der donnernden Hufe | 647/1 | 1957 | Wiesbaden | 15 | |

| Iwan Bunin | 1933 | Nächtliches Gespräch | 1021/2 | 1978 | Leipzig (DDR) | 20 | |

| Albert Camus | 1957 | Jonas oder Der Künstler bei der Arbeit | 686/1 | 1959 | Wiesbaden | 10 | |

| Elias Canetti | 1981 | Die Stimmen von Marrakesch | 1066 | 1987 | Leipzig (DDR) | 15 | |

| Thomas Stearns Eliot | 1948 | Das wüste Land | 660/1 | 1957 | Wiesbaden | 10 | |

| William Faulkner | 1950 | Scheckige Mustangs | 623/1 | 1956 | Wiesbaden | 15 | |

| Anatole France | 1921 | Der Statthalter von Judäa | 338/2 | 1928 | Leipzig | 10 | |

| André Gide | 1947 | Die Rückkehr des verlorenen Sohnes | 143 | 1914 | Leipzig | 10 | |

| Günter Grass | 1999 | Lebenslang: Ausgewählte Gedichte | 1343 | 2012 | Berlin | 4 | |

| Gerhart Hauptmann | 1912 | Hanneles Himmelfahrt | 180/2 | 1942 | Leipzig | 40 | |

| Ernest Hemingway | 1954 | Die Sturmfluten des Frühlings | 902 | 1969 | Leipzig (DDR) | 20 | |

| Hermann Hesse | 1946 | Vom Baum des Lebens | 454 | 1935 | Leipzig | 10 | |

| Paul Heyse | 1910 | Andrea Delfin | 86/2 | 1927 | Leipzig | 10 | |

| Juan Ramón Jiménez | 1956 | Platero und ich: Eine andalusische Elegie | 578/1 | 1957 | Wiesbaden | 10 | |

| Rudyard Kipling | 1907 | Geschichten aus Indien | 652/1 | 1957 | Wiesbaden | 10 | |

| Selma Lagerlöf | 1909 | Eine Gutsgeschichte | 97/2 | 1925 | Leipzig | 10 | |

| Halldór Laxness | 1955 | Drei Erzählungen | 793 | 1963 | Leipzig (DDR) | 10 | |

| Doris Lessing | 2007 | Hunger: Erzählung | 1039/1 | 1984 | Leipzig (DDR) | 10 | |

| Thomas Mann | 1929 | Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull | 312/2 | 1932 | Leipzig | 20 | |

| Gabriel García Márquez | 1982 | Laubsturm | 1029/1 | 1978 | Leipzig (DDR) | 20 | |

| François Mauriac | 1952 | Der Aussätzige und die Heilige | 215/2 | 1928 | Leipzig | 10 | |

| Theodor Mommsen | 1902 | Römische Charaktere | 489 | 1936 | Leipzig | 10 | |

| Eugene O’Neill | 1936 | Fast ein Poet. Drama in vier Akten | 642/2 | 1979 | Leipzig (DDR) | 15 | |

| Pablo Neruda | 1971 | Holzfäller, wach auf! Hymnus auf den Frieden | 608 | 1955 | Leipzig (DDR) | 10 | |

| Octavio Paz (Collagen: Marie José Paz) |

1990 | Figuren und Variationen: Zwölf Gedichte und zwölf Collagen |

1268 | 2005 | Frankfurt a.M. und Leipzig |

3 | |

| Saint-John Perse | 1960 | Exil | 730 | 1961 | Frankfurt a.M. | 10 | |

| Harold Pinter | 2005 | Der stumme Diener | 1048 | 1981 | Leipzig (DDR) | 15 | |

| Luigi Pirandello | 1934 | Das schwarze Umschlagtuch | 974 | 1974 | Leipzig (DDR) | 20 | |

| Henrik Pontoppidan | 1917 | Aus jungen Tagen | 87/1 | 1913 | Leipzig | 10 | |

| Romain Rolland | 1915 | Antoinette: Erzählung | 563 | 1952 | Leipzig (DDR) | 20 | |

| Nelly Sachs | 1966 | Glühende Rätsel: Gedichte | 825 | 1964 | Frankfurt a.M. | 10 | |

| Michail Scholochow | 1965 | Aljoschkas Herz | 632 | 1962 | Leipzig (DDR) | 10 | |

| George Bernard Shaw | 1925 | Über die Frauen | 889 | 1966 | Frankfurt a.M. | 7 | |

| Frans Eemil Sillanpää | 1939 | Die kleine Tellervo | 524 | 1938 | Leipzig | 10 | |

| Isaac Bashevis Singer | 1978 | Der Spinoza von der Marktstraße | 1023/1 | 1982 | Leipzig (DDR) | 15 | |

| William Butler Yeats | 1923 | Geschichten von Rot-Hanrahan | 628/2 | 1978 | Leipzig (DDR) | 20 |

- Träger des Georg-Büchner-Literaturpreises

Fast die Hälfte der Preisträger des seit 1951, mit Ausnahme von 1952, jährlich verliehenen Georg–Büchner–Literaturpreises ist auch in der Insel-Bücherei vertreten. Nicht selten handelt es sich dabei um Hausautoren des zum Suhrkamp Verlags gehörenden Insel Verlages, wie Martin Walser, Hermann Lenz oder Sibylle Lewitscharoff. Da der Preis für herausragende literarische Leistungen in deutscher Sprache vergeben wird, dominieren naturgemäß Deutschland und Österreich die Liste der Herkunftsländer der IB-Autoren, die Schweiz ist dagegen nur einmal mit Adolf Muschg vertreten. Die 2011 verstorbene Christa Wolf, die einzige Preisträgerin aus der DDR während der deutschen Teilung (1980), erlebte die mit ihr noch geplante Neuveröffentlichung ihrer Sammlung von Erzählungen Unter den Linden mit Aquarellen von Harald Metzkes in der Insel–Bücherei im Jubiläumsjahr 2012 nicht mehr.

| Autor | Herkunftsland bei der Auszeichnung |

Preis- jahr |

(Erster) Titel in der Insel-Bücherei | IB-Nr. | Jahr | Verlagshaus | EA (Tsd.) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| H. C. Artmann | 1997 | Übertragung: Edward Lear's Nonsense Verse von Edward Lear |

813 | 1964 | Frankfurt a.M. | 12 | |

| Ingeborg Bachmann | 1964 | Die Gedichte | 1037 | 1980 | Leipzig (DDR) | 15 | |

| Gottfried Benn | 1951 | Roman des Phänotyp. Landsberger Fragment, 1944 |

734 | 1961 | Frankfurt a.M. | 10 | |

| Thomas Bernhard | 1970 | Die Irren. Die Häftlinge | 1101 | 1988 | Frankfurt a.M. | 4 | |

| Heinrich Böll | 1967 | Im Tal der donnernden Hufe | 647/1 | 1957 | Wiesbaden | 15 | |

| Volker Braun | 2000 | Neue Totentänze. Mit Gedichten von Volker Braun |

1233 | 2002 | Frankfurt a.M. und Leipzig |

4 | |

| Elias Canetti | 1972 | Die Stimmen von Marrakesch | 1066 | 1987 | Leipzig (DDR) | 15 | |

| Paul Celan | 1960 | Übertragung: Einundzwanzig Sonette von William Shakespeare |

898 | 1967 | Frankfurt a.M. | 4 | |

| Günter Eich | 1959 | Allah hat hundert Namen. Ein Hörspiel | 667/1 | 1958 | Wiesbaden | 10 | |

| Hans Magnus Enzensberger | 1963 | Übertragung: Die Bettleroper von John Gay | 984/1 | 1973 | Leipzig (DDR) | 10 | |

| Günter Grass | 1965 | Lebenslang: Ausgewählte Gedichte | 1343 | 2012 | Berlin | 4 | |

| Durs Grünbein | 1995 | Una storia vera. Ein Kinderalbum in Versen |

1237 | 2002 | Frankfurt a.M. und Leipzig |

4 | |

| Peter Handke | 1973 | Notizbuch Nr. 4 | 1367 | 2014 in Vorber. |

Berlin | NN | |

| Wolfgang Hildesheimer | 1966 | Der ferne Bach. Eine Rede | 1025/2 | 1985 | Frankfurt a.M. | 5 | |

| Uwe Johnson | 1971 | Nacherzählung: Von dem Fischer un syner Fru von Philipp Otto Runge |

315 | 1976 | Frankfurt a.M. | 5 | |

| Marie Luise Kaschnitz | 1996 | Florens. Eichendorffs Jugend | 1157 | 1996 | Frankfurt a.M. und Leipzig |

3 | |

| Wolfgang Koeppen | 1962 | Nachwort zu: Von dem Machandelboom. Ein Märchen nach Philipp Otto Runge |

1036/2 | 1987 | Frankfurt a.M. | 8 | |

| Karl Krolow | 1956 | Übertragung: Spanische Gedichte des XX. Jahrhunderts |

722 | 1962 | Frankfurt a.M. | 10 | |

| Hermann Lenz | 1978 | Hotel Memoria. Erzählungen | 1115 | 1990 | Frankfurt a.M. | 3 | |

| Sibylle Lewitscharoff | 2013 | Pong redivivus | 1383 | 2013 | Berlin | 5 | |

| Friederike Mayröcker | 2001 | Von den Umarmungen. Gedichte | 1352 | 2012 | Berlin | 3 | |

| Martin Mosebach | 1995 | Das Kissenbuch. Gedichte und Zeichnungen |

1127 | 1995 | Frankfurt a.M. und Leipzig |

2 | |

| Adolf Muschg | 1994 | Geleitwort zu: Und jeder Schritt ist Unermeßlichkeit von Siegfried Unseld |

1244 | 2003 | Frankfurt a.M. und Leipzig |

3 | |

| Hans Erich Nossack | 1961 | Sechs Etüden | 805 | 1964 | Frankfurt a.M. | 10 | |

| Heinz Piontek | 1976 | Übertragung: Gedichte von John Keats | 716 | 1960 | Wiesbaden | 10 | |

| Peter Rühmkorf | 1993 | Kleine Fleckenkunde | 1082 | 1988 | Leipzig (DDR) | 15 | |

| Martin Walser | 1981 | In Goethes Hand. Szenen aus dem 19. Jahrhundert | 1062 | 1985 | Leipzig (DDR) | 15 | |

| Christa Wolf | 1980 | Unter den Linden. Erzählung | 1355 | 2012 | Berlin | 6 |

- Träger des Ingeborg-Bachmann-Preises

Nach dem Vorbild der Gruppe 47 entstanden die seit Mitte der 1970er Jahre in der österreichischen Stadt Klagenfurt abgehaltenen Tage der deutschsprachigen Literatur. Auf diesen wird seit 1977 jährlich der 1976 von der Stadt gestiftete "Ingeborg-Bachmann-Preis" verliehen. Der Jury gehörte der renommierte Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki an, dessen Arbeit Wir sitzen alle im gleichen Zug 2003 als IB 1239 in dieser Reihe erschien. Das Gros der gewürdigten Autoren hat dagegen seine verlegerische Heimat außerhalb der Suhrkamp-Verlagsgruppe, so dass bislang nur vier der 27 Preisträger auch in der Insel-Bücherei vertreten sind.

| Autor | Herkunftsland bei der Auszeichnung |

Preis- jahr |

(Erster) Titel in der Insel-Bücherei | IB-Nr. | Jahr | Verlagshaus | EA (Tsd.) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Angela Krauß | 1988 | Triest. Theater am Meer | 1290 | 2007 | Frankfurt a.M. und Leipzig |

3 | |

| Sibylle Lewitscharoff | 1998 | Pong redivivus | 1383 | 2013 | Berlin | 5 | |

| Erica Pedretti | 1984 | Mal laut und falsch singen | 1223 | 1992 | Frankfurt a.M. und Leipzig |

3 | |

| Uwe Tellkamp | 2004 | Reise zur blauen Stadt | 1323 | 2009 | Frankfurt a.M. und Leipzig |

3 |

Gestaltung der Bände

Pappeinbände mit Musterpapierbezug

Rizzi-Papiereinband

Das äußere Erscheinungsbild der Reihe unterschied sich vom Beginn ihres Erscheinens an deutlich von den üblichen Buchreihen für den Massenvertrieb, die ohne besonderen typographischen Aufwand auf eher billigem Papier gedruckt und zumeist nur mit einfachen Broschureinbänden versehen wurden, wie die Reclam Universal-Bibliothek. Die ersten zwölf Bände der Insel-Bücherei wurden dagegen auf holzfreiem Papier gedruckt und in Pappeinbände im Oktavformat (8°) gebunden, die mit farbigen Überzugspapieren nach Vorlagen der italienischen Kollektion Rizzi versehen waren.

Sonstiger Buntpapiereinband

Ab 1913 wurde das Sortiment der Einbandpapiere auch um Muster ergänzt, die nicht aus der Kollektion „Rizzi“ stammten, da die gewachsene Bandzahl inhaltlich und zur Erhöhung der optischen Attraktivität nach einer Verbreiterung des Musterpapierfonds verlangte. Dabei wurden die Entwürfe ab den 1920er Jahren zunehmend moderner. Noch immer stand aber der Musterpapierfonds der Reihe für alle erscheinenden Titel gleichermaßen zur Verfügung.

Erst mit dem Aufkommen der Bildbände ab 1933 kam es aufgrund der erwarteten hohen Auflagen zu titelspezifischen Musterpapieren. Hier wurde sehr oft auf ein aus dem behandelten Thema abgeleitetes Einbandmotiv, das dann im Rapport wiederholt wurde, zurückgegriffen.

Nach 1950 zeichnete sich vor allem im Leipziger Verlagshaus die Tendenz ab, zu jedem neuen Titel ein eigenständiges Musterpapier zu entwerfen. Mit diesem wurden die gesamte Auflage und auch Folgeauflagen ausgestattet. Aufgrund des verkaufspreisbedingt problemlosen Absatzes auch hoher Auflagen war dies ohne wirtschaftliche Probleme möglich.[21] Dagegen konnte das Wiesbadener/Frankfurter Haus wegen der zunehmenden Absatzschwierigkeiten der Reihe ab Ende der 1950er Jahre sehr häufig nur kleinere Binderaten auf den Markt bringen, so dass sich eine Titelbindung an ein Buntpapier verbot. Erst bei den recht kleinen Auflagen der Novitäten ab Ende der 1960er Jahre wurden vom Frankfurter Verlagshaus vermehrt titelspezifische Einbandpapiere eingesetzt, die auch gegenwärtig Reihenstandard sind.

Marmorpapier-Einband

Ab Ende 1927 bis Anfang der 1930er Jahre experimentierte man bei der Auswahl von Einbandpapieren auch mit relativ empfindlichen Marmorpapieren, die zuvor schon bei drei Vorzugsausgaben in Halbleder Verwendung gefunden hatten und die nun auch bei gut zwei Dutzend Titeln der Normalausgaben eingesetzt wurden. Offensichtlich entsprach das erzielte optische Ergebnis aber nicht dem Reihencharakter und fehlte auch die erforderliche Haltbarkeit, so dass es bei diesen einmaligen Versuchen blieb. Bislang wurden bei 22 Titeln der Normalausgaben Marmorpapiere gefunden.

Titelschild

Die Bändchen trugen zunächst ein aufgeklebtes, typographisch mit Sternen und Linien gestaltetes Titelschild mit Angabe der Reihennummer und der Buchreihe „Insel-Bücherei“. Wohl durch ein Druckereiversehen, das bei einer ersten Binderate der Erstauflage nicht sofort bemerkt wurde, kam es zumindest bei dem Titel von Gottfried Keller: Die drei gerechten Kammmacher. Spiegel, das Kätzchen (IB 329) zum unrichtigen Eindruck „Insel-Verlag“. Im Zweiten Weltkrieg trat nochmals bei der Broschur-Ausgabe (s.u.) von IB 7 Münchhausen ein Titelschild-Druckfehler auf, indem der Reihenname zu „Insel-Bücher“ verkürzt wurde. Die vier Ecksterne wurden bei den Frankfurter und Leipziger Ausgaben ab 1962 bzw. 1964 weggelassen. Grundsätzlich wurde 1964 auch die gliedernde Sternenlinie durch eine durchgezogene Linie ersetzt. Die Titelschilder wirkten damit moderner.

Bei den oben genannten Bildbänden der 1930er und 1940er Jahre wurden Titel- und Rückenschild als Teil des titelspezifischen Einbands mit gedruckt. Aus Kostengründen wurden ab den 1980er Jahren die Titelschilder generell nur noch in ein eingeprägtes Titelfeld gedruckt.

- Varianten der geklebten Titelschilder

Vom stets querliegenden Titelschild war aus einbandgestalterischen Gründen bisher nur bei IB 692 Peking-Oper abgewichen worden, das ein hochkant stehendes Titelschild erhalten hatte.

Die Sonderausgaben ab 2014 sowie die Ausgaben im Groß– und Kleinformat ab 2012 tragen im eingedruckten Titelschild nur die Reihenbezeichnung ohne Bandnummer.

Rückenschild

Erst ab IB 28, Hugo von Hofmannsthal: Der Tor und der Tod, und für Nachauflagen generell ab 1913 wurde ein Rückenschild mit Autor und Kurztitel aufgeklebt; die Reihennummer wurde auf diesem ab dem im Jahre 1915 erschienenen IB 158/1 (Landsknechtslieder) angegeben. Nicht selten wurde bei den im Zweiten Weltkrieg erschienen Ausgaben das Rückenschild weggelassen. Ab den 1980er Jahren wurden die Rückenschilder wie die Titelschilder nur noch aufgedruckt.

Querformat

Wenn es die möglichst werkgerechte Wiedergabe von Kunstwerken, wie von Goethe (IB 555, siehe Abbildung), Lyonel Feininger (Rotes Meer und gelbe Schiffe, IB 629/1), Carl Blechen (Italienische Skizzen, IB 640/2) und Hans Purrmann (Sommer auf Ischia, IB 721), oder die Darstellung von Notenabbildungen erforderte, kommt ausnahmsweise auch ein querformatiger Bucheinband (quer 8°) zum Zuge. Erstmals wurde dieses Format bei den Bilderpossen von Wilhelm Busch (IB 25/2) im Jahre 1934 und zuletzt 1999 bei Martin Walsers Der edle Hecker (IB 1197), das von Johannes Grützke illustriert wurde, eingesetzt. Die Zahl der Bändchen in diesem Format liegt weit unter zwei Dutzend.

aus IB 555 Goethe: Handzeichnungen, Tafel 21 mit Schillers Garten in Jena

aus IB 107/B, Wagner: Fünf Gedichte an Mathilde Wesendonk (Nachwort J. Kaiser)

Leder- und Halbledereinbände

Schon bald nach Etablierung der Buchreihe am Markt wurden Teilauflagen (jeweils maximal ca. 200 Exemplare) von gängigen Titeln oder auch Erstauflagen von im Inselverlag erfolgreichen Autoren in Ganzleder aufgebunden und z. T. mit Schutzumschlag und Schuber ausgestattet. Der Buchblock wurde jeweils der Normalauflage entnommen. Die Bändchen sind als Insel-Bücher nur an der Bogenzählung zu erkennen. Sie wurden etwa zum sechs- bis achtfachen Preis der Normalausgabe angeboten (vgl. die oben angegebene Preistabelle 1912 bis 1945) und in folgenden zwei Varianten gefertigt:

- Ganzledereinband mit goldgeprägtem Insel-Signet auf dem Vorderdeckel und ebenso eingedrucktem Titel auf dem Buchrücken (Serie LS) sowie gemustertem Vorsatzpapier; diese Variante erschien zwischen 1914 und 1931 von 70 Titeln aus 36 Erst- und 110 Folgeauflagen, wobei jeweils 200 Bände aufgebunden wurden,

- Ganzledereinband mit goldgeprägtem Fleuron, der in 21 Mustern vorkommt, und Titel auf dem Vorderdeckel sowie unbedrucktem Rücken (Serie LF); diese Variante wurde zwischen 1917 und 1924 von 29 Titeln aus 34 Auflagen nur auf Einzelbestellung von Kunden gefertigt.

Von zwei Titeln, dem IB 1, Rilke: Cornet (1915–1924), und dem IB 28, Hugo von Hofmannsthal: Der Tor und der Tod (1921), liegen auch Halbledereinbände vor, die mit einem Marmorpapier beim Einband und einem Leseband versehen wurden.

IB 23 Rudolf G. Binding: Der Opfergang, Ganzleder mit Fleuron

Broschur-Einbände

Im Ersten und Zweiten Weltkrieg waren für den Versand an Frontsoldaten Teilauflagen broschiert worden (siehe unten). Daneben wurden im Zweiten Weltkrieg – sicher aus Gründen der Materialknappheit – vorhandene Restbestände von Normalausgaben in Broschuren aus (Tonpapier), kräftigen einfarbigen Kartons, aufgebunden. Bei einigen Textausgaben und allen broschierten Bildbänden wurde auch illustriertes Broschurpapier aufgebunden, wobei bei den Bildbänden das Muster stets dem bei den Pappbänden der Normalausgabe verwendeten entsprach.

IB 165, Friedrich Schiller: Die Belagerung von Antwerpen, Kriegsbroschur Erster Weltkrieg

IB 89/1C Charles Dickens: Silvesterglocken, Tonpapierbroschur

IB 59/C Friedrich Hebbel: Gedichte, einfarbige Papierbroschur

IB 460 Martin Beheim-Schwarzbach: Das Buch vom Schach, Musterpapierbroschur

Da die Materialknappheit in den ersten Nachkriegsjahren in allen Besatzungszonen Deutschlands fortbestand, konnten in dieser Zeit weiterhin nur papierene broschierte Ausgaben hergestellt werden. Anfang der 1950er Jahre, zuerst in Leipzig und dann auch in Wiesbaden, erhielten die Insel-Bücher dann wieder ihr gewohntes Aussehen.

Gestaltung des Einbands und sonstige Ausstattungen zur Absatzförderung

Vorwiegend bei Erstauflagen setzte der Verlag ab 1912 bei einigen Titeln zur Verkaufsförderung Umschlagstreifen ein, mit denen auf den Inhalt des Bändchens, den Autor oder – bei Folgeauflagen – auch auf bereits erreichte Auflagenzahlen hingewiesen wird. Zuletzt wurde um den 1997 erschienenen Band Frauen um Felix Mendelssohn Bartholdy (IB 1178) ein Umschlagstreifen gelegt.

Die Gestaltung des Bucheinbandes rückte im Frankfurter Verlagshaus vor allem in den 1970er und 1980er Jahren von den reihentypischen Musterpapieren mit dem aufgeklebten (später aufgedruckten) Titel- und Rückenschild ab und näherte sich dem Erscheinungsbild der immer zahlreicher auf den Buchmarkt drängenden, mit der Insel Bücherei konkurrierenden Taschenbuchausgaben anderer Verlage an. Bereits ab 1960 wurden bei Bänden mit einem Bildteil zeitweise Schutzumschläge eingesetzt, die ein Bildmotiv aus dem Band wiederholen. 1961 wurde dann das Bildmotiv unter Verzicht auf einen gesonderten Schutzumschlag direkt auf den ansonsten weißen, grauen, braunen oder grünen Untergrund des aufzuklebenden Überzugspapiers gedruckt (Bildeinband). Diese Bände tragen eine einfarbige Reihenleiste mit dem Titel und der Bandnummer. Bildeinbände mit weißem Untergrund erhielten als Schutz vor der leicht möglichen Verschmutzung einen durchsichtigen Pergaminumschlag.

Ab 1965 wurden die, häufig folienkaschierten, Einbände grafisch auch völlig frei gestaltet, mitunter sogar ohne Angabe des Titels auf dem Vorderdeckel, wodurch der Reihencharakter der Bändchen verloren ging.

- Besondere Einbandvarianten der Normalausgaben

IB 700/1 Der Sankt-Annen-Altar des Wolf Huber (1959), Schutzumschlag

IB 265/2 Grünewalds Handzeichnungen (1958), Bildeinband

IB 949 Gershom Scholem: Geheimnisse der Schöpfung (1971), Bildeinband (Zeichnung nach A. Kircher)

Singulär blieb der Einsatz eines speziellen Geschenkkuverts. In ein solches waren in der "Woche der Insel-Bücherei" 1978 anlässlich des Erreichens der Reihennummer "1000" die Bände IB 1 (Rilke: Cornet) und IB 1000/2 ( 'Das Tagebuch' Goethes und Rilkes 'Sieben Gedichte', erläutert von Siegfried Unseld) zum gemeinsamen Verkauf eingelegt worden. Es wiederholt das nach dem Wandbehang aus Goethes Schlafzimmer gestaltete Überzugspapier von IB 1000/2 (siehe Abb.).

Illustrationen und Bildbände

Illustrationen

Schon bei einem Band der ersten Lieferung von zwölf Titeln, Gottfried August Bürgers Erzählungen über die Abenteuer des Freiherrn von Münchhausen (IB 7/A), lockerte eine Titel-Illustration den Textteil auf. Der erste durchgehend illustrierte Band wurde den Lesern nur wenig später mit den Fünf sehr anmutigen Geschichten des Giovanni di Boccaccio (IB 16) präsentiert; ihm folgten dann 1913 Die schön Magelona (IB 39) und Drei Fastnachtsspiele von Hans Sachs (IB 46), nochmals mit mittelalterlichen Holzschnitten, sowie Jean Pauls Leben des vergnügten Schulmeisterlein Maria Wuz in Auenthal (IB 51). Auf die weitere Entwicklung der Illustration in der IB vor 1945 wurde schon unter dem Punkt „Vom Beginn 1912 bis zum Jahr 1913“ (Die Zwischenkriegszeit) eingegangen.

Einen besonderen Aufschwung nahm das auf hohem buchkünstlerischen Niveau gestaltete Insel-Buch, wozu nicht zuletzt auch Illustrationen gehörten, dann in den 1950er und 1960er Jahren im Wiesbadener Verlagshaus unter dessen künstlerischem Leiter, Gotthard de Beauclair. Beispielhaft seien erwähnt die Federzeichnungen von Robert Pudlich zu Bontempellis Fahrt der Europa (IB 627/1), Theo Kurpershoeks Holzschnitte zu Balzacs Das Mädchen mit den Goldaugen (IB 654/1) oder die Holzschnitte von Frans Masereel zu Lorcas Das Kleine Don Cristóbal Retabel (IB 681/1). Eine vergleichbare Rolle bei der Förderung der Illustration spielte im Leipziger Verlagshaus der von 1952 bis 1978 dort tätige Herstellungsleiter Hans-Joachim Walch. Dieser, selbst buchillustrierend tätig, ermutigte vor allem junge Künstler, das Feld der Buchillustration zu betreten (Näheres siehe oben im Abschnitt „Das Leipziger Verlagshaus nach Kriegsende von 1945 bis 1990“).

Wiederholt versuchte der Verlag in jüngerer Zeit, durch Wettbewerbe neue künstlerische Handschriften für den Verlag zu gewinnen. Monika Schliephack konnte mit ihren Illustrationen zu Wilhelm Hauffs Das kalte Herz als Gewinnerin des zum 75-jährigen Jubiläums der Insel-Bücherei 1987 durchgeführten Illustrationswettbewerbs,[22] wobei drei vorgegebene Texte illustriert werden konnten, den Band 1105 schmücken. Illustrationen von Rita Berger, der Zweitplatzierten, wurden IB 1106, Der Spaziergang von Robert Walser, beigegeben. Erneut rief der Insel Verlag zur Illustration der 2006 erschienenen Erzählungen von Engeln, Geistern und Dämonen von Martin Buber,[23] dieses Mal Studenten der Fachhochschule Mainz, auf. Aufgrund einer gleichrangigen künstlerischen Gestaltung wurden Bubers Erzählungen gleich in zwei Bänden (IB 1280 und 1281) mit den Illustrationen von Regina Gail und Mandy Schlundt ediert.

Ein- und mehrfarbige Bildbände

Im Reformations- und vorletzten Kriegsjahr, 1917, wurde dann mit dem ersten reinen Bildband, der historischen Holzschnittfolge Bilder des Todes von Hans Holbein d.J., ein neuer Buchtyp der Reihe aus der Taufe gehoben, bei dem ein vom erläuternden Textteil getrennter und zunächst noch schwarzweißer Tafelteil enthalten war. Dieser erste Band erlebte sogar noch bis 1989 im Leipziger Verlagshaus Nachauflagen. In den 1930er Jahren bereicherten nunmehr im Mehrfarbdruck gedruckte Farbbildbände die Reihe. Sie wurden von zeitgenössischen Buchkünstlern (Fritz Kredel, Willi Harwerth und Rudolf Koch) ausgestattet und fanden auch international große Beachtung, was die Auszeichnung mit einer Goldmedaille auf der Paris Weltfachausstellung 1937 dokumentiert.[24] Hier machte den Anfang das 1933 erschienene Kleine Blumenbuch (IB 281/2). Ihm folgten aus der Reihe mit Naturthemen u. a. Das kleine Baumbuch (IB 316/2, 1934) und Der kleine Goldfischteich (IB 255/2, 1935). Bei einer Anzahl von Bildbänden wurden die beigegebenen Bildtafeln auch nach älteren kolorierten Vorlagen gedruckt, wie Das kleine Buch der Vögel und Nester (IB 100, 1935), Maria Sibylla Merians Das kleine Buch der Tropenwunder (IB 351/2, 1935) und Die Minnesinger in Bildern der Manessischen Handschrift (IB 450, 1933, Teil 1). Sogar bis ins letzte Kriegsjahr 1945 wurde an solchen Ausgaben gearbeitet. Freilich konnte der 2. Teil der Minnesinger (IB 560) erst nach Kriegsende ausgeliefert werden. Die Bändchen dieser Zeit, deren Farbtafelteil zumeist von der Leipziger Druckerei H.F. Jütte hergestellt wurde, dürften in ihrer Druckqualität bis heute in der Reihe als unübertroffen gelten. Der Druck der Farbtafeln erfolgte im Offsetdruck, als Ausgangsdruckvorlage wurden Lithosteine mit einer seitenrichtig aufgebrachten Zeichnung benutzt.

Als erster Band mit photographischen Aufnahmen erschien dann 1936 Der Bordesholmer Altar Meister Brüggemanns (IB 495). Diesem Band schlossen sich Titel mit Aufnahmen des Naumburger Doms (IB 505), des Freiberger Doms St. Marien (IB 179/3) und griechischer Tempel von Paestum (IB 170/3) an.

Schließlich wurden ab 1939 auch zeitgenössische Maler und Bildhauer mit Schwarzweiß-Fotografien in der Insel-Bücherei vorgestellt, zunächst Georg Kolbe mit Bildwerke (IB 422), – ein Ausgabeschwerpunkt, der in den 1950er und 1960er Jahren mit Titeln über einzelne Schaffenszyklen von Künstlern, wie Ernst Barlach: Taschenbuch-Zeichnungen (IB 600), Lyonel Feininger: Rotes Meer und gelbe Schiffe (IB 629/1), Gerhard Marcks: Tierplastik (IB 595/1), Paul Klee: Handzeichnungen (IB 294/2) und Traumlandschaft mit Mond (IB 800), Hans Purrmann: Sommer auf Ischia (IB 721) und Friedensreich Hundertwasser: Der Weg zu Dir (IB 899), seinen Höhepunkt hatte. Dabei erschienen ab 1955 auch farbige Bildbände zu diesem Themenkreis.

Nummerierung

Ursprüngliches Nummernkonzept

Kippenberg Absicht war es, die gesamte Buchreihe in ununterbrochener Nummernfolge lieferbar zu halten. Dementsprechend ersetzte er nicht mehr gängige Titel durch andere mit derselben Reihennummer. In den 1930er Jahren mussten dann auch die Titel der in Deutschland mit Veröffentlichungsverbot belegten Autoren ersetzt werden. Diese Praxis führte zum "Wandern" mancher Titel zu neuen Nummern. Manch ein Band war als nicht ausreichend marktgängig zunächst aus dem Verlagsprogramm ausgeschieden und seine Nummer für einen neuen Titel vergeben worden. Sollte ersterer aufgrund einer verlegerischen Neubewertung wieder in der Reihe präsent sein, war seine ursprüngliche Nummer zumeist durch den Ersatztitel blockiert. Folglich wurde für ihn eine andere Reihennummer gesucht, dessen Titel nicht mehr zeitgemäß war. Als ein Beispiel sei Die Gesichte der Schwester Mechtild von Magdeburg angeführt: Der 1917 als IB 236/1 in nur einer Auflage erschienene Band sollte zunächst nicht weiter aufgelegt werden und wurde 1934 durch Fritz Kredels Wer will unter die Soldaten (IB 236/2) ersetzt, der es bis 1935 auf 125 Tsd. Exemplare brachte und sich damit für Folgeauflagen empfohlen hatte. Nun plante der Verlag im Jahr 1937 aufgrund der veränderten Zeitumstände doch noch einen Nachdruck von Die Gesichte der Schwester Mechtild von Magdeburg und wich mit diesem auf die Nummer 404 aus; diese hatte bis 1930 die in zwei Auflagen erschienene Novelle des sowjetischen Schriftstellers Maxim Gorki Malwa getragen[25]; Ende der 1930er Jahre hatte sie wohl nicht mehr dem herrschenden Zeitgeist des nationalsozialistischen Kulturlebens entsprochen.

Nummerierung während der deutschen Teilung

Auch das Leipziger Verlagshaus belegte nach 1945 Nummern neu, die mit aus Sicht der DDR-Kulturpolitik unerwünschten Autoren besetzt waren, so dass Nachauflagen nicht in Betracht kamen (Friedrich Nietzsche, Otto von Bismarck, Ernst Bertram, jeweils mit mehreren Titeln, und Werner Kortwich mit IB 447 Friesennot). Im Übrigen wurden neue Titel von beiden Verlagshäusern grundsätzlich fortlaufend ab IB 561 nummeriert. Um dabei Nummernkollisionen zu vermeiden, hatten sich die beiden Verlagshäuser nach dem Zweiten Weltkrieg bei der Vergabe neuer Nummern im Rahmen ihrer weitgehend eigenständigen Verlagsprogramme zunächst abgestimmt.

Diese Abstimmung wurde seit etwa 1973/74 vom Leipziger Verlagshaus nicht mehr eingehalten. Als Grund wurde angegeben, dass das Frankfurter Verlagshaus die Nummer 993 mit dem DDR-Autor Peter Hacks (Der Schuhu und die fliegende Prinzessin) – diese Ausgabe wurde übrigens nicht in der DDR vertrieben – belegt hatte, obwohl Leipzig seinerseits schon einen Titel mit Gedichten Theodor Storms angemeldet hatte. Ebenso sei die Nummer 996, für die schon ein Gedicht-Band von Johannes Bobrowski vorgesehen war, von Frankfurt für Hofmannsthals Der Kaiser und die Hexe verwendet worden. Danach benutzte das Leipziger Verlagshaus ab 1974 insbesondere die IB-Nummern 562 ff., die früher bereits vom Wiesbadener Verlagshaus mit Neuerscheinungen belegt worden waren, erneut für Titel des sog. deutschen Literaturerbes. Im Ergebnis dieser Unstimmigkeiten fühlte sich dann auch das Frankfurter Verlagshaus grundsätzlich nicht mehr zur Abstimmung der Nummern verpflichtet, und so gibt es ab den 1970er Jahren erneut sehr viele Reihennummern mit zwei verschiedenen Buchtiteln.

Aktuelle Nummerierungspraxis der Normalformate und der Sonderformate ab 2012

Titelgleiche Bändchen wurden ursprünglich bei Neuauflagen mit inhaltlichen Veränderungen unter derselben IB-Nummer veröffentlicht. Nur wenn diese Nummer zwischenzeitlich mit einem anderen Band belegt worden war und dieser weiterhin lieferbar gehalten werden sollte, war eine Neunummerierung unumgänglich. In den letzten Jahren ging der Verlag aber dazu über, in diesen Fällen grundsätzlich eine neue Bandnummer zu vergeben. So erschien 1995 Das Römische Karneval von Goethe mit einem illustrierten Nachwort von Isabella Kuhn als IB 1155 und 2007 als IB 1292, weil nunmehr Siegfried Unseld das Nachwort verfasst hatte. Die Neunummerierung kam auch bei den 2012 und 2013 jeweils einmalig erscheinenden IB-Sonderausgaben zum Zuge. Dabei handelt es sich um erfolgreiche Bände aus dem Titelbestand, die inhaltlich unverändert, aber mit einem neuen Einbandmuster zu einem reduzierten Preis die Käufer besonders ansprechen sollen.[26] Ab 2014 werden die Sonderausgaben wieder unter ihrer ursprünglichen Bandnummer geführt, allerdings nur mit einem entsprechenden Hinweis auf der Titelblattrückseite; im Titelschild wurde die Bandangabe ganz weggelassen.