| Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.

Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |

How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |

Tibet

Tibet ist es ein ausgedehntes Hochland in Zentralasien, das oft als Dach der Welt bezeichnet wird.[1] Abgeschieden durch das Himalaya-Gebirge am Südrand hat Tibet eine eigenständige Kultur und schon vor dem 7. Jahrhundert auch eigenständige Staaten (Shangshung, Tubo) herausgebildet, die sich über Teile des Hochlands erstreckten. Mitte des 13. Jahrhunderts geriet Tibet durch die mongolische Herrschaft in den Einzugsbereich des chinesischen Vielvölkerstaates.

Die gegenwärtige Zugehörigkeit Tibets, das bis ins 20. Jahrhundert hinein ein eigenes Staatswesen besaß, zur Volksrepublik China ist völkerrechtlich umstritten (siehe dazu: Tibets Status). Doch gibt es derzeit keinen Staat oder internationale Organisation, der bzw. die sich auf diplomatischer oder politischer Ebene aktiv für Veränderungen einsetzt. Seit 1959 besteht eine Tibetische Exilregierung, die international nicht anerkannt ist, aber von vielen Ländern unterstützt wird.

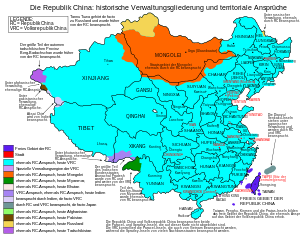

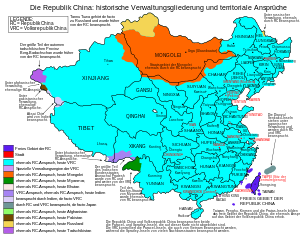

Die chinesische Verwaltungsgliederung des größten Teils des historischen Großraums Tibet umfasst heute das Autonome Gebiet Tibet (AGT) mit der Hauptstadt Lhasa sowie zehn Autonome Bezirke und zwei Autonome Kreise in den Provinzen Qinghai, Sichuan, Yunnan und Gansu. Teile des historischen Tibets bzw. des Siedlungsgebietes des Volkes der Tibeter außerhalb Chinas bestehen in Pakistan, Indien, Nepal, Bhutan und Myanmar.

Sprachgebrauch

Im Sprachgebrauch der Volksrepublik China steht das chinesische Xīzàng 西藏, (tibetisch bod ljongs བོད་ལྗོངས།) für das Autonome Gebiet Tibet. Der Begriff in der tibetischen Sprache bod chen (= „Groß-Tibet”) orientiert sich am historischen Tibet. bod bzw. bod yul hingegen schließt die osttibetischen Regionen Amdo und Kham, also die überwiegend außerhalb des Autonomen Gebiets Tibet gelegenen Gebiete, üblicherweise nicht mit ein.

Geographie

Das Hochland von Tibet, das in seinem äußersten Süden einen großen Teil des Himalaya-Gebirges umfasst und sich auf einer durchschnittlichen Höhe von 4500 Metern erstreckt, gilt als die höchstgelegene Region der Welt.

Das Hochplateau Tibets ist wüstenhaft, der trockenste Teil ist der westliche Bereich der als Changthang (tibetisch für „nördliche Ebene(n)“) bezeichneten alpinen Steppen. Der Grund für die Trockenheit liegt vor allem darin, dass der Himalaya das Hochland nach Süden hin von den indischen Monsunregen abschirmt und im Inneren kontinentales Klima vorherrscht.

Umschlossen wird Tibet von den Gebirgen des Himalaya im Süden und Westen, den osttibetisch-chinesischen Randketten im Osten (Min Shan, Minya Konka, Hengduan Shan), dem Karakorum im Nordwesten und dem Kunlun Shan im Norden, aber auch im Inneren wird es von zahlreichen Gebirgsriegeln durchzogen. Tibet grenzt von Westen nach Osten an die indischen Bundesstaaten Jammu und Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim und Assam (nach chinesischer Auffassung) bzw. Arunachal Pradesh (nach indischer Auffassung und aktuellen politischen Grenzen), sowie an die Länder Nepal, Bhutan und Myanmar (Birma), mit einer Gesamtlänge der Grenze zu diesen drei Ländern von knapp 4000 km.

Tibetischer Kulturraum

Das „geographische“ Tibet (d. h. das Hochland von Tibet inklusive der Randgebirge in China und den Nachbarländern) erstreckt sich über eine Fläche von 2,5 Millionen km² und wird traditionell in folgende Kulturregionen unterteilt:

- Amdo (Nordosten), zu dem in heutiger Zeit zumeist auch das ursprünglich nicht zu Amdo gezählte Qaidambecken gerechnet wird

- Kham (Südosten)

- Gyarong (äußerster Osten)

- Changthang (Hochlandsteppen im Zentrum, Norden und Nordwesten)

- Ü-Tsang, das ganz „Zentraltibet“ (also die eigentlich im Süden Tibets gelegenen Provinzen Ü und Tsang) umfasst, im weiteren Sinne (d. h. dem der ehemals von Lhasa aus kontrollierten Gebiete) noch die in Südosttibet anschließenden Gebiete des heutigen Regierungsbezirkes Lhokha (chin. Shannan) sowie den im Regierungsbezirk Nyingchi gelegenen Kongpo und einige Regionen im Südwesten von Kham (insbesondere das erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts von Lhasa-Truppen eroberte Poyül).

- Ngari (Westtibet)

Westtibet ist jedoch Teil eines grenzüberschreitenden Kulturraums, der folgende Räume umfasst:

- Ngari (Tibet, VR China)

- Ladakh und Zangskar (Jammu und Kashmir, Indien)

- Spiti und Lahul (Himachal Pradesh, Indien)

Auch der zentral- und südtibetische Kulturraum erstreckt sich grenzüberschreitend auf:

- Teile Nord-Nepals, insbesondere Dolpo, Mustang und Khumbu,

- den indischen Bundesstaat Sikkim,

- Teile des Distrikts Darjiling im indischen Bundesstaat Westbengalen, insbesondere Kalimpong,

- den Staat Bhutan und

- Teile des indischen Bundesstaates Arunachal Pradesh (insbesondere Tawang), dessen Territorium zum größten Teil von China als Teil Tibets beansprucht wird.

In all diesen tibetischen Kulturregionen finden sich Tibeter bzw. tibetisch sprechende Gruppen, wobei in den Randgebieten häufig auch andere Völkerschaften zu finden sind, die nicht immer mit den Tibetern sprachlich verwandt oder kulturell eng verbunden sind (Muslime in Amdo und Ladakh). Aus diesem Grunde zeichnet sich der tibetische Kulturraum trotz aller Gemeinsamkeiten auch durch eine gewisse kulturelle Vielfalt aus.

Autonomes Gebiet Tibet

Das Autonome Gebiet Tibet ist eine Verwaltungseinheit der Volksrepublik China. Es umfasst ein Gebiet von 1,2 Millionen km² – die ehemaligen zentraltibetischen Provinzen Ü und Tsang, Ngari, weite Teile des Changthang sowie den westlichen Teil der Kulturregion Kham.

Das Autonome Gebiet Tibet entspricht etwa der Hälfte des tibetischen Kulturraums und liegt im Süden des historischen Tibets. Infolge der sogenannten „Gebietsreform” 1965 ist Tibet, entgegen dem 17-Punkte-Abkommen zur friedlichen Befreiung Tibets, besonders des Punktes 4 – formell in 6 Verwaltungseinheiten aufgeteilt worden. Der größte Teil Amdos (Nordost-Tibet) wurde zur Provinz Qinghai. Die übrigen Gebiete Amdos und Ost-Kham wurden den bestehenden chinesischen Provinzen Gansu, Sichuan und Yunnan zugeschlagen. Die nördlichen und östlichen Teile des tibetischen Kulturraums sind, zum größten Teil als Autonome Bezirke, Teile der chinesischen Provinzen Qinghai, Gansu, Sichuan und Yunnan.

Klima

In Tibet herrscht Hochlandklima mit großen Tagestemperaturschwankungen und viel Sonnenschein. Auch sind die Temperaturunterschiede zwischen dem Süden Tibets und dem Norden beträchtlich.

Das angenehmste Klima herrscht in den tieferen Lagen des Südostens Tibets. Dort liegen auch die Städte Lhasa, Gyantse und Shigatse. Lhasa hat eine Durchschnittstemperatur von 8 °C, Shigatse von 6,5 °C während nach Norden hin das tibetische Plateau auf über 4500 Meter Höhe ansteigt und in der nördlichen Hälfte Tibets die jährliche Durchschnittstemperatur unter 0 °C (Permafrostgebiet) liegt.

Die meisten Einwohner Tibets leben im Gebiet zwischen Lhasa und Shigatse sowie am Ostrand des tibetischen Hochlands, während der Norden, der Zentralbereich wie auch der Westen Tibets nahezu unbewohnbar sind.

|

Monatliche Durchschnittstemperaturen und -niederschläge für Lhasa

Quelle: [2]

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Tibet während der Eiszeit

Eine Theorie sieht das Hochland von Tibet dabei in einer zentralen Position, da sie von einer nahezu vollständigen Vergletscherung des Hochlandes ausgeht.[2][3] Die deutliche Vergrößerung der Albedo (Weißheit) im Bereich des Tibetplateaus (etwa 30–40° nördlicher Breite) führte aufgrund der strahlungsgünstigen Lage zu einer Abkühlung der Atmosphäre und damit zu einem globalen Temperaturrückgang von etwa 5 °C. Dies begünstigte die Bildung von Flachlandgletschern in skandinavischen und nordamerikanischen Regionen, was zu einem Selbstverstärkungseffekt führt, wodurch Tibets Eisfläche weiter anwuchs und seine Auslassgletscherzungen durch die Randgebirge des Plateaus hindurch bis auf ca. 1000 – 2000 m über dem Meer hinabgeflossen sind (Glazial). Aufgrund des Milanković-Zyklus erhöhte sich die Temperatur und führte zu einem Anstieg der Schneegrenze von knapp 500 m – dies und die glazialisostatische Absenkung des Plateaus leitete nach Matthias Kuhle das Abschmelzen der Flachlandgletscher und der Auslassgletscherzungen des Tibeteises ein und bedingte eine Verringerung der globalen Albedo und damit eine Wiedererwärmung (interglazial).

Bevölkerung

Nach einer chinesischen Volkszählung im Jahr 2000 ergeben sich für die verschiedenen Provinzen des Hochlands von Tibet folgende Bevölkerungsanteile.[4]

| Tibeter und Han-Chinesen in Tibet, aufgeteilt nach Regionen gemäß der Zählung im Jahr 2000 | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Gesamt | Tibeter | Han | andere | |||||

| Autonomes Gebiet Tibet (AGT) | ||||||||

| AGT gesamt: | 2.616.329 | 2.427.168 | 92,8 % | 158.570 | 6,1 % | 30.591 | 1,2 % | |

| – Lhasa | 474.499 | 387.124 | 81,6 % | 80.584 | 17,0 % | 6.791 | 1,4 % | |

| – Qamdo | 586.152 | 563.831 | 96,2 % | 19.673 | 3,4 % | 2.648 | 0,5 % | |

| – Lhokha | 318.106 | 305.709 | 96,1 % | 10968 | 3,4 % | 1.429 | 0,4 % | |

| – Shigatse | 634.962 | 618.270 | 97,4 % | 12.500 | 2,0 % | 4.192 | 0,7 % | |

| – Nagchu | 366.710 | 357.673 | 97,5 % | 7.510 | 2,0 % | 1.527 | 0,4 % | |

| – Ngari | 77.253 | 73.111 | 94,6 % | 3.543 | 4,6 % | 599 | 0,8 % | |

| – Nyingthri | 158.647 | 121.450 | 76,6 % | 23.792 | 15,0 % | 13.405 | 8,4 % | |

| Provinz Qinghai | ||||||||

| Qinghai gesamt: | 4.822.963 | 1.086.592 | 22,5 % | 2.606.050 | 54,0 % | 1.130.321 | 23,4 % | |

| – Xining | 1.849.713 | 96.091 | 5,2 % | 1.375.013 | 74,3 % | 378.609 | 20,5 % | |

| – Haidong | 1.391.565 | 128.025 | 9,2 % | 783.893 | 56,3 % | 479.647 | 34,5 % | |

| – Haibei | 258.922 | 62.520 | 24,1 % | 94.841 | 36,6 % | 101.561 | 39,2 % | |

| – Huangnan | 214.642 | 142.360 | 66,3 % | 16.194 | 7,5 % | 56.088 | 26,1 % | |

| – Hainan | 375.426 | 235.663 | 62,8 % | 105.337 | 28,1 % | 34.426 | 9,2 % | |

| – Golog | 137.940 | 126.395 | 91,6 % | 9.096 | 6,6 % | 2.449 | 1,8 % | |

| – Yushu | 262.661 | 255.167 | 97,1 % | 5.970 | 2,3 % | 1.524 | 0,6 % | |

| – Haixi | 332.094 | 40.371 | 12,2 % | 215.706 | 65,0 % | 76.017 | 22,9 % | |

| Provinz Sichuan | ||||||||

|

– Ngawa | 847.468 | 455.238 | 53,7 % | 209.270 | 24,7 % | 182.960 | 21,6 % |

|

– Garzê | 897.239 | 703.168 | 78,4 % | 163.648 | 18,2 % | 30.423 | 3,4 % |

|

– Muli | 124.462 | 60.679 | 48,8 % | 27.199 | 21,9 % | 36.584 | 29,4 % |

| Provinz Yunnan | ||||||||

|

– Dêqên | 353.518 | 117.099 | 33,1 % | 57.928 | 16,4 % | 178.491 | 50,5 % |

| Provinz Gansu | ||||||||

|

– Gannan | 640.106 | 329.278 | 51,4 % | 267.260 | 41,8 % | 43.568 | 6,8 % |

| – Tianzhu | 221.347 | 66.125 | 29,9 % | 139.190 | 62,9 % | 16.032 | 7,2 % | |

| Gesamt für Großtibet | ||||||||

| Mit Xining und Haidong | 10.523.432 | 5.245.347 | 49,8 % | 3.629.115 | 34,5 % | 1.648.970 | 15,7 % | |

| Ohne Xining und Haidong | 7.282.154 | 5.021.231 | 69,0 % | 1.470.209 | 20,2 % | 790.714 | 10,9 % | |

Diese Liste enthält alle tibetischen autonomen Gebiete der Volksrepublik China und zusätzlich Xining sowie Haidong. Die beiden letzten wurden berücksichtigt, um die Liste für die Provinz Qinghai zu vervollständigen und auch, weil die tibetische Exilregierung diese beiden Gebiete als Teil von Großtibet beansprucht.

Die Schätzungen der tibetischen Exilregierung ergeben andere Zahlen. Nach ihren Schätzungen leben im Hochland von Tibet heute 6 Millionen Tibeter und ca. 7,5 Millionen Han-Chinesen; in allen Städten Tibets seien heute Han-Chinesen bereits in der Mehrheit,[5] und insgesamt ca. 128.000 Tibeter leben im Exil:[6]

| Tibeter im Exil | |

|---|---|

| Indien | 85.000 |

| Nepal | 14.000 |

| Kanada und USA | 7.000 |

| Bhutan | 1.600 |

| Schweiz | 2.500 |

| Republik China | 1.000 |

| restliches Europa | 640 |

| Australien und Neuseeland | 220 |

| Skandinavien | 110 |

| Japan | 60 |

Diese Zahlen schließen jene Tibeter nicht mit ein, die als Selbständige, Angestellte oder auch als Schüler in chinesischen Städten in Chinas Osthälfte leben. Allein in Peking leben rund 2000 Tibeter, wie auch Lanzhou, die Hauptstadt der nordwestchinesischen Provinz Gansu, und Chengdu, die Hauptstadt der chinesischen Provinz Sichuan, einen beträchtlichen tibetischen Bevölkerungsanteil haben. Nichtoffiziellen Schätzungen zufolge liegt die Zahl der Tibeter, die in Chengdu leben, zwischen 10.000 und 100.000. Aufgrund des inzwischen wieder großen Zuspruchs des tibetischen Buddhismus auch unter Han-Chinesen lassen sich auch manche hohe Lamas in ost- und südchinesischen Städten wie Shanghai, Hangzhou oder Shenzhen nieder.

Geschichte

Königreich Tibet

Das Königreich Tibet entstand Anfang des 7. Jahrhunderts. Zwischen dem 7. und 10. Jahrhundert war Tibet ein starkes Reich. Nach der Schwächung der Position der tibetischen Könige im 10. Jahrhundert bildete sich die prägende Form der tibetischen Gesellschaft aus. Das Land war in drei unterschiedliche Besitzformen unterteilt: freier Grundbesitz, Ländereien der adligen Familien und Ländereien unter der Verwaltung verschiedener buddhistischer Klöster. Diese Form bestand bis in die 1950er Jahre.

Mongolische Herrschaft

Im Jahre 1240 wurde Tibet durch den mongolischen Khan Güyük Khan erobert und in sein Reich eingegliedert. Köden, der jüngere Bruder Güyük Khans, wurde 1247 zum vorübergehenden Gouverneur der eroberten Tibet-Region ernannt. Mitte des 13. bis Mitte des 14. Jahrhunderts wurden Angehörige der Sakya-Schule des tibetischen Buddhismus von den mongolischen Khans als Vizekönige eingesetzt.[7] Das Gebiet Chinas war zur gleichen Zeit von den Mongolen lediglich besetzt, besondere staatliche Rechte wurden den Chinesen nicht eingeräumt, sodass es seit diesem Zeitpunkt kein souveränes China gab.

Im Jahr 1368 kam es durch Han-Chinesen, angeführt von Zhu Yuanzhang zum Sturz der Mongolen und zur Wiederhergestellung Chinas, auf dessen Gebiet sich die bis 1644 herrschende Ming-Dynastie etablierte. Zwar brachen auf tibetischem Gebiet „Nachfolgeunruhen“ aus, aber ein direkter Einfluss der Ming-Herrschaft auf staatliche Hoheit Tibets, wie ihn die mongolische Yuan-Dynastie anstrebte, ist aus dieser Zeit nicht belegbar. Bekannt ist hingegen eine Maßnahme die jedoch nur indirekt mit Tibet zu tun hatte, der Ming-Dynastie, die anfänglich in ihrem Herrschaftsbereich, ein Gesetz erließ, das es der eigenen Bevölkerung verbot, die Lehren des Buddhismus aus Tibet zu erlernen.[8]

1578 betrieb der Altan Khan, ein mongolischer Herrscher, Angehöriger der Tümed, die Inthronisation des ersten Dalai Lama. Im Gegenzug erhielt der Mongole auch einen Ehrentitel, sodass der Lama sich nun eines Schutzes vergewissern konnte. Altan Khan war ein mächtiger Feldherr, dessen Truppen 1541–1571 erfolgreich gegen die Ming-Dynastie kämpften. Tibet blieb somit weiterhin in der Einflusssphäre mongolischer Herrscher. Die Han-Chinesen hatten dem nichts entgegenzusetzen. Als Altan Khan 1582 starb, setze sein Sohn Sengge Düüreng die Herrschaft über Tibet noch fort, jedoch nach seinem Tod 1586 gab es keine Nachfolger.

Während der letzten Invasion der Mongolen am Anfang des 17. Jahrhunderts wurde die Regierungsgewalt auf höchste kultisch-religiöse Repräsentanten der jüngsten der vier religiösen Linien, der Gelugpa-Schule, übertragen. Zwei Rivalen der Auseinandersetzungen um die Herrschaft über Tibet während dieser Zeit waren die beiden Mongolen Choghtu Khong Tayiji, ein Angehöriger der Chalcha und Gushri Khan, ein Oiraten-Khoshuude (auch Qoshote). Letzter wurde 1638 König von Tibet und unterstützte den fünften Dalai Lama Ngawang Lobsang Gyatsho, der 1642 zur obersten Autorität des tibetischen Staatswesens ernannt wurde. Des Weiteren wurde eine Regierung (Ganden Phodrang; tib.: dga' ldan pho brang) geschaffen, die von 1642 bis 1959 regierte.[9] Als Könige folgten nach Gushri Khans Tod 1655 bis 1668 Dayan Otschir Khan, 1668 bis 1701 Dalai Khan und 1703 bis 1717, sein Sohn Lhabsang Khan. 1679 wurde Sangye Gyatso von Lhabsang Khan zum tibetischen obersten Regenten, mit dem Titel „Desi des 5. Dalai Lama”, ernannte.

Als Nomaden zogen Mongolenvölker überwiegend in warmen Jahreszeiten in Zentralasien umher und waren somit auch in Tibet nicht ständig präsent. Durch sie erfolgte deshalb neben dem Dalai Lama ebenso eine Ernennung eines einheimischen administrativen Regenten, der den Titel Desi (tib.: sde srid) trug und so de facto in Tibet ständig die vollziehende Staatsgewalt ausübte.

Im ausgehenden 17. Jahrhundert bahnte sich im benachbarten China wiederum eine Fremdherrschaft an. Diesmal jedoch nicht von den Mongolen. In Ostasien erstarkten die Herrscher eines tungusischen Volkes, die den Jurchen abstammenden Mandschu. Durch sie brach bereits 1644 die Ming-Dynastie der Han-Chinesen in Beijing zusammen. Endgültig jedoch 1662, da die Han noch in Südchina mit einigen Gegenkaisern regieren konnten. Die Mandschu errichteten die Qing-Dynastie (mandschurisch daicing gurun). Für Tibet hatte dies zunächst keine Bedeutung. Die Machtausübung des ersten mandschurischen Regenten Dorgon, der Onkel des noch minderjährigen ersten Mandschu-Kaisers in Beijing Shunzhi, richtete sich vornehmlich nach innen zur Festigung ihrer Macht in China. Stellvertretend für diese außerordentlich strenge Gesetzgebung gegen Han-Chinesen ist der Zwang, das männliche Han unter Androhung der Todesstrafe eine mandschurische Zopf-Haartracht, den Soncoho übernehmen mussten. Erst der Nachfolge-Kaiser Kangxi begann eine Politik nach außen. Der Mandschu-Herrscher eroberte die Insel Taiwan und führte auch einen Feldzug gegen die Westmongolen, die Oiraten. Dabei besetzte er 1701 die westtibetisch-chinesische Grenz- und Handelsstadt Lucheng in Dartsedo (Kangding). Eine Besetzung Tibets erfolgt jedoch nicht und Tibet blieb eine Region im mongolischen Einflussbereich.

Bis Anfang des 18. Jahrhunderts blieb Tibet zwar eine Region im mongolischen Einflussbereich, aber mit einem entwickelten etablierten eigenen Staatswesen.

Einflussbereich der Mandschu

1717 besetzte Tsewangrabtan´s Armee Lhasa und tötete Lhabsang Khan. Diese Schwäche der Mongolen nutzte der mandschurischen Kaisers Kangxi und marschierte 1720 nach Lhasa. Der Kaiser setzte den 7. Dalai Lama ins Amt und erklärte das Gebiet Tibets zum Protektorat. Zu dieser Zeit war auch eine Garnison kaiserlicher Soldaten der Qing-Dynastie in Lhasa stationiert. Nach dem Tod des Kaisers zogen die Mandschu 1723 jedoch ihre Truppen wieder ab.

1727 richtete der neue Mandschu-Kaiser Yongzheng das Amt eines Amban in Tibet ein, der die Regierung in Lhasa kontrollierte. Damit begann in Tibet zwar eine Zeit eines direkten Einflusses mandschurischer Kaiser auf die tibetische Regierung, doch deren Existenz wurde nicht in Frage gestellt. Die Mandschu-Dynastie erwirkte jedoch das Recht, durch Ambane, die seit 1727 als kaiserliche Gesandte an den Hof des Dalai Lama, den Potala-Palast, entsandt waren, in langsam steigendem Maße an der tibetischen Politik mitzuwirken. Auch auf das Findungsritual eines neuen Dalai Lama nahmen sie Einfluss. Letztlich änderte das aber nichts am Bestehen eines von den wechselnden Herrschern in Beijing akzeptierten tibetischen Staates und seiner Machtbefugnisse. Nachdem Mandschu-Kräfte wegen eines innertibetischen Bürgerkriegs kurzzeitig einrückten und nach der Befriedung wieder abrückten, belief sich 1733 die mandschurische Truppenstärke in Tibet auf 500. Phola Tedji regierte zwischen 1728 und 1747 Tibet und erhielt als Herrscher Tibets vom Mandschu-Kaiser Qianlong einen königsartigen Titel verliehen. Er schuf eine eigene tibetische Armee mit 25000 Soldaten. Phola Tedji´s Sohn Gyurme Namgyel löste 1747 seinen Vater nach dessen Tod im Amt ab.

Ab 1751 übernahm mit Zustimmung der Mandschu, der Dalai Lama neben dem religiösen Amt auch wieder die politische Herrschaft. So regierte von 1751 bis 1756 der 7. Dalai Lama Kelsang Gyatsho in Lhasa. Mit dieser Erweiterung der Machtbefugnisse eines Dalai Lama endete faktisch des mandschurische Protektorat als Herrschaftsform in Tibet und es begann das Konstrukt einer Suzeränität, das über 160 Jahre lang bestand und Vorteile für beide Staaten bot, aber nichts am tibetanischen Herrschaftssystem und seinem Staatswesen änderte. Für die Mandschu-Herrscher hatte die Suzeränität über Tibet einen Vorteil: Es stellte klar, dass China bis zum Gebirgskamm des Himalaja Schutzansprüche hatte. Damit war auch eindeutig, ab wann fremde Mächte mandschutische Schutzgebiet betraten, und auf einen Krieg mit Beijing wollte sich keiner der kleineren umgebenden Staaten einlassen. Für die Bevölkerung Tibets garantierte die Suzeränität der Mandschu den Schutz gegen äußere Feinde und damit den äußeren Frieden. Aufgrund dieser Konstellation wurde in den alten Atlanten[10] Tibet bisweilen als Teil Chinas dargestellt.

Einen Einfluss der Mandschu gab es seit der Einrichtung der Suzeränität nur in den östlichen Randlagen Tibets zur chinesischen Tiefebene. Dies sind die Gebiete mit einem größeren Bevölkerungsanteil von Han-Chinesen. Darüber hinaus hatte kaum ein Chinese aus dem Flachland die Motivation, die unerschlossenen oder nur dünn besiedelten Gebiete Tibets mehrere hundert Kilometer zu durchqueren. Jede Reise in Tibet war beschwerlich und ohne ortskundige Begleitung nicht zu schaffen. Es gab in Tibet zudem fast nichts, mit dem die Han-Chinesen Handel hätten treiben können und was eine derart aufwendige Reise gerechtfertigt hätte. Das galt bis ins 20. Jahrhundert.

Im Jahre 1774 nahm der britische Beamte George Bogle der East India Company bei einer Reise durch Bhutan nach Tibet Kontakt zu Regierungsstellen in Tibet auf. Die Gesellschaft wollte die Mittlerrolle Bhutans beim Handel mit Tibet ausschalten. Er traf in Shigatse den Panchen Lama. Von diesem Kontakt erhoffte sich Bogle auch, den chinesischen Einfluss im Handel mit Tibet umgehen zu können; er erzielte bei seinem monatelangen Aufenthalt jedoch keinen wesentlichen Fortschritt.

Im 19. Jahrhundert lebten die Menschen in einem feudalen System unter den Lamas. Die großen Klöster besaßen den Hauptanteil des Landes, monopolisierten das Bildungssystem sowie die meisten wirtschaftlichen Aktivitäten und zogen Abgaben ein. Handel mit dem Ausland gab es nicht, abgesehen von den Ausnahmen Indien, Turkmenistan und China.

Der Dalai Lama wurde als das Oberhaupt angesehen, aber sein Einfluss schwankte mit seinen persönlichen Fähigkeiten. Sein Machtbereich reichte insbesondere zur Zeit des 5. Dalai Lamas bis weit nach Osttibet hinein (insbesondere Kham), umfasste jedoch nie mehr den gesamten tibetisch besiedelten Raum wie zur Zeit der Yarlung-Dynastie. Vor allem Amdo unterstand keiner Lhasa-Regierung eines Dalai Lamas, auch wenn der Gelugpa-Orden dort manches mächtige Klosterzentrum errichten konnte. Durch das Tulku-System der Reinkarnation gab es lange Phasen, in denen der Dalai Lama zu jung war, um sein Amt auszuführen. In dieser Zeit wurde neben einem System von Regenten der Panchen Lama als effektive Führung des Landes angesehen.

Britische Okkupation

Während der Phase des Great Game wollte Russland einen starken diplomatischen Einfluss auf Tibet gewinnen. Die Versuche von Lord George Curzon, dem britischen Vizekönig von Indien, im Gegenzug mit diplomatischen Mitteln diesen Einfluss einzudämmen, wurden von der tibetischen Regierung ignoriert. Als Antwort auf diese als Affront betrachtete Haltung begann im November 1903 der britische Tibetfeldzug unter der Leitung von Francis Younghusband, um durch etappenweises Vorgehen gegen die schlecht ausgestattete tibetische Armee Verhandlungsdruck aufzubauen.

Erst nach der Besetzung von Lhasa und nach der Flucht des 13. Dalai Lama in die Mongolei diktierten die Briten den verbleibenden tibetischen Vertretern und dem Amban des Qing-Kaisers im September 1904 ein Abkommen zur Öffnung der Grenze für den Handel mit Britisch-Indien. Sie erwirkten in dem Abkommen, dass Tibet mit keiner anderen Nation Handel treiben durfte und auch keine andere Nation Telefonleitungen verlegen oder Verkehrsverbindungen errichten durfte. Es wurde zudem festgelegt, dass nur die Briten das Recht hatten, Militärstützpunkte in Tibet zu errichten. Weiterhin wurde festgelegt, dass Tibet nicht ohne Einverständnis der Briten in Verhandlungen mit anderen Ländern treten durfte. Erst 1906 wurde dieser Vertrag von der chinesischen Regierung bestätigt.

Im Vertrag von Sankt Petersburg von 1907 einigten sich England und Russland über ihre Interessensphären in Zentralasien und stellten die Suzeränität Mandschu-Chinas über Tibet fest. 1910 schickten die Mandschuren eine eigene militärische Expedition, um diesen Anspruch zu festigen. Der Dalai Lama, kaum aus dem Exil heimgekehrt, floh erneut, diesmal nach Indien. Infolge der chinesischen Revolution im Oktober 1911, des Sturzes der Qing-Dynastie und des damit einhergehenden Endes des Kaisertums in China verließen die chinesischen Truppen Tibet.

Eigenstaatlichkeit 1913

Im Frühjahr 1912 gab es nur noch eine kleine chinesische Garnison in Lhasa. Der Dalai Lama kehrte zurück und zog im Juni 1912 in Lhasa ein. Nach Vertreibung der letzten mandschu-chinesischen Truppen aus Lhasa Anfang Januar 1913 proklamierte der Dalai Lama am 14. Februar 1913 feierlich die staatliche Unabhängigkeit Tibets[11]: „Tibet would be ruled without any outside interference”[12]. Hierbei wurden auch die äußeren Symbole wie Flagge und Hymne festgelegt. In Tibet entwickelte sich somit ein nun von China unabhängiger Staat mit eigener Armee, Regierung und Währung, der über vier Jahrzehnte Bestand hatte. Zur gleichen Zeit wurde ein (später angezweifelter) Freundschaftsvertrag mit der Mongolei unterzeichnet, die ebenfalls gerade die Unabhängigkeit erklärt hatte.

China unternahm keine ernsthaften Versuche die tibetische Unabhängigkeit abzuwehren oder einen Anspruch auf Tibet durchzusetzen, noch war es in der Lage eine Regierungsgewalt in Tibet auszuüben. Die Gründe dafür mögen auch unter anderem darin zu finden sein, dass China während der auf die Revolutionswirren folgenden Zeit der Warlords und der 1920er und 1930er Jahre durch den Bürgerkrieg zwischen den Kriegsparteien aufgespalten und durch den folgenden Zweiten Japanisch-Chinesischen Krieg erheblich geschwächt war. Chinesische Ansprüche repräsentierten sich lediglich in gelegentlichen lautstarken Äußerungen[13] bzw. öffentlichem Auftreten, wie einer vom rechten Kuomintang-General Huang Musong angeführten Kondolenzmission nach Lhasa, die anlässlich des Todes des 13. Dalai Lama stattfand.

Der nach der Kapitulation Japans 1945 in China fortgesetzte Bürgerkrieg verursachte in Tibet Besorgnis. Als Reaktion darauf wurden alle chinesischen Beamten des Landes verwiesen und die eigene Armee aufgerüstet. Ein Appell an die Regierungen Großbritanniens, Indiens und der USA im Jahr 1949 blieb ohne Erfolg, so dass Tibet politisch isoliert blieb.

Eingliederung in die Volksrepublik China

Nach der Machtübernahme der Kommunistischen Partei und Gründung der Volksrepublik China unter Führung von Mao Zedong im Oktober 1949 erwachte der Anspruch auf Tibet und dessen Anschluss an das chinesische „Mutterland“ erneut. Die Absicht der Befreiung Tibets vom „britischen, imperialistischen Joch“ durch Chinas Volksbefreiungsarmee wurde im Januar 1950 durch Radio Peking verkündet. Am 7. Oktober 1950 erreichte die Volksbefreiungsarmee die tibetische Stadt Qamdo, wo sie nur auf minimalen Widerstand der schlecht ausgerüsteten tibetischen Armee traf. Einen Monat nach der Kapitulation der Armee in Osttibet durch den Gouverneur von Kham, Ngapoi Ngawang Jigmê, übernahm in Lhasa der 14. Dalai Lama im Alter von 15 Jahren, drei Jahre früher als üblich, die Regierung Tibets. Ein anschließender Appell an die Vereinten Nationen blieb erfolglos; er scheiterte wegen des „ungeklärten Rechtsstatus Tibets“ an der Ablehnung durch Großbritannien und Indien.

Nach der Aufnahme von Verhandlungen mit China unterzeichneten Repräsentanten der tibetischen Regierung am 23. Mai 1951 unter politischem Druck in Peking das 17-Punkte-Abkommen, ohne jedoch die Vollmacht durch ihre Regierung hierfür zu besitzen. In dem Abkommen wurde die Integration Tibets in China festgelegt, wobei Tibet neben der regionalen Autonomie und Religionsfreiheit auch eine Garantie zugesichert wurde, dass das existierende politische System in Tibet unverändert bleibt. Außerdem sollen Reformprozesse ohne Druck durch chinesische Zentralbehörden nur durch die tibetische Regierung eingeleitet werden.

Drei Tage später erfuhr die tibetische Regierung über das Radio von der Unterzeichnung und dem Inhalt des Abkommens. Da hierin das religiös-politische System Tibets und die Stellung des Dalai Lamas unverändert bleiben sollten, stimmte die Regierung in Lhasa am 24. Oktober 1951 dem Abkommen zu. Wenige Tage darauf brach die Volksbefreiungsarmee in Richtung Zentraltibet auf und errichtete in Lhasa binnen weniger Monate eine starke Militärpräsenz, die zahlenmäßig fast der Bevölkerungszahl entsprach.

Zu diesem Zeitpunkt (zu dem übrigens gerade einmal sechs Ausländer, darunter auch die Österreicher Heinrich Harrer und Peter Aufschnaiter, in Tibet ansässig waren) unternahm die chinesische Regierung keine Versuche, das soziale oder religiöse System in dem neu geschaffenen Autonomen Gebiet Tibet zu verändern, das östliche Kham und Amdo wurden jedoch wie jede andere chinesische Provinz behandelt. Der Versuch der Kommunistischen Partei, dort die Landreform durch Errichtung von Volkskommunen und Sesshaftmachung der Nomaden durchzusetzen, erzeugte in der Bevölkerung erste Unzufriedenheit. In den 1950er Jahren kamen in diesen Gebieten größere Unruhen auf, die sich letztendlich bis ins westliche Kham und Ü-Tsang ausweiteten. 1955 kam es zu einem spontanen Aufstand, der blutig niedergeschlagen wurde. Der US-Geheimdienst CIA entsandte im Geheimen Ausbilder ins Land und unterstützte die aufständischen Guerillakämpfer mit Geld und Waffen.[14][15] Anschließend kam es durch den Zusammenschluss verschiedener Stammesgruppen zu einer landesweiten Rebellion, die sich im Khampa-Widerstand „Chushi Gangdruk“ organisierte.

1959, zur Zeit des Großen Sprungs nach vorn in China, behandelte die chinesische Führung den mittlerweile erwachsenen Dalai Lama mit offener Pietätlosigkeit. Am 10. März 1959 brach daraufhin in Lhasa der Tibetaufstand aus. Nach dem Beschuss des Norbulingka durch chinesische Truppen am 17. März 1959 floh der dort verweilende Dalai Lama nach Indien. Zwei Tage später brachen Kämpfe in der Stadt aus, der Volksaufstand wurde am 21. März brutal niedergeschlagen. Bei den Kämpfen starben laut exiltibetischen Angaben Zehntausende Tibeter.[16][17] Die roten Garden zerstörten in der Zeit der chinesischen Kulturrevolution von 1966 bis 1976 mehrere tausend Klöster und andere Kulturdenkmäler. Fast alle Kultur- und Religionsinstitutionen Tibets wurden vernichtet. Was den Han-Chinesen zur Zeit der „Kulturrevolution“ mehrheitlich jedoch als ein politischer Konflikt erschien, erschien den Tibetern als nationaler Konflikt, der sich gegen sie als Volk richtete und von den Han ausging.[18]

Heutige Situation

Die Lage in Tibet ist weiterhin sehr angespannt. Zu Unruhen in Lhasa kam es zwischen 1987 und 1989, was zur Ausrufung des Ausnahmezustandes durch die Behörden führte, später folgten die Unruhen in Tibet 2008 sowie Selbstverbrennungen von Tibetern 2012.[19] China übte sich dabei stets in Kriegsrethorik.[20]

Die chinesische Polizei- und Militärpräsenz in Tibet ist enorm, die Bevölkerung steht unter ständiger Kontrolle und wird stark unterdrückt:[21] Die Grundrechte der Tibeter sind beschnitten, was sich unter anderem darin äußert, dass sie keinen Reisepass besitzen (und somit auch nicht aus Tibet ausreisen dürfen) sowie kein Recht auf freie Meinungsäußerung haben (es ist streng verboten, den aktuellen Dalai Lama nur zu erwähnen oder gar Bilder von ihm zu verbreiten).[22] Verstöße werden streng (häufig bis hin zu Folter oder Todesstrafe) geahndet. Menschenrechtsorganisationen beklagen des Weiteren die fehlende Religions- und Pressefreiheit, die strenge Geburtenkontrolle[23], außergerichtliche Hinrichtungen und Verschwindenlassen[24]

Münzrechte im Zeitverlauf

| Zeit | Prägung | Zahlungsmittel | Auftraggeber |

|---|---|---|---|

| 7. Jahrhundert | - | Strang | Tibet |

| ab 1640 | Exportierte Silbermünzen aus Nepal 27 Sewa | Mohars bzw. Tangka | Tibet |

| 1763-1791 | Erste Eigenprägungen von Silbermünzen in Tibet | Tangka | Tibet |

| 1792-1835 | Silbermünzen geprägt in Lhasa | Tangka | China |

| 1840-1908 | Silbermünzen geprägt in Lhasa (bis 1948) | Gaden Tanka | Tibet |

| 1903-1911 | Silbermünzen geprägt in Lhasa | Tangka | China |

| 1911-1954 | Tangka-Banknoten und Münzen aus Dagpo südöstlich von Lhasa | z. B. Ska | Tibet |

Tibets Status

Historische Anmerkungen zu Tibets Status

Bis Anfang des 18. Jahrhunderts war Tibet eine Region ohne festgelegte Grenzen, bei innerer Autonomie unter mongolischer Schirmherrschaft. Mit dem Niedergang der mongolischen Macht brachen auf tibetischem Gebiet „Nachfolgeunruhen“ aus.

Aufgrund dieser Unruhen erklärte China um 1720 das Gebiet Tibets zu seinem Protektorat bei voller innerer Autonomie Tibets. Diese Konstruktion der Suzeränität hielt fast 200 Jahre lang. Innerhalb Tibets führt das zu einer längeren Phase der Stabilität. Für die Han-Chinesen hatte das Protektorat über Tibet große politische Bedeutung: Es stellte klar, dass China bis zum Gebirgskamm des Himalaya Gebietsansprüche Richtung Zentralasien hatte und ab wo China sein Hoheitsgebiet verletzt sah. Auf einen Krieg mit China um das seinerzeit wirtschaft nicht sonderlich bedeutende Hochland wollte sich keiner der kleineren umgebenden Staaten des 18. und 19. Jahrhunderts einlassen.

In Zuge der britisch-russischen kolonialistischen Spannung (The Great Game ) galten im ausgehenden 19. Jahrhundert das späte Kaiserreich China der Qing wie auch das kadscharische Shahtum Persien als weitaus zu schwache Partner, und Großbritannien favorisierte einen unabhängigen Pufferstaat (diese Zeit gehört auch mit zu den Wurzeln der Konflikte im westlich liegenden Afghanistan). Lange wurde der britisch-russische Konflikt im tibetischen Hochland primär auf geheimdienstlicher Ebene geführt. Die Lage änderte sich mit dem Auftauchen der englischen Invasionsarmee in Tibet unter Francis Younghusband (1903–1904), denn sie respektierte die umstrittenen Außengrenzen Chinas nicht. Im Zuge der Xinhai-Revolution, des Zusammenbruchs des Kaiserreichs und der Gründung der ersten chinesischen Republik, als China primär in innere Angelegenheiten verstrickt war, erfolgte 1913 eine Unabhängigkeitserklärung eines souveränen tibetischen Staates.

Die Sicht der tibetischen Exilregierung

Die tibetische Exilregierung vertritt die Auffassung, dass Tibet zum Zeitpunkt der Invasion durch die chinesische Volksbefreiungsarmee ein unabhängiger und voll funktionsfähiger Staat gewesen sei[25] und dass die militärische Invasion und die andauernde Besetzung ein Verstoß gegen internationales Recht und gegen das Recht auf Selbstbestimmung seien. Ferner sei Tibet nicht, wie es die Volksrepublik China darstellt, seit 700 Jahren (seit dem 14. Jahrhundert) fester Bestandteil Chinas, sondern habe nur für kurze Zeiten unter dem Einfluss der Mongolen oder der Mandschu gestanden, jedoch nie unter dem Einfluss der Han-Chinesen. Tibet habe mit anderen Nationen im diplomatischen Kontakt gestanden: mit Nepal seit 1856 und mit Großbritannien seit 1903.[26]

Das 17-Punkte-Abkommen ist nach tibetischer Auffassung ungültig, da die Unterzeichnung durch tibetische Delegierte aufgrund militärischen Drucks Chinas erfolgte. Des Weiteren wird China vorgeworfen, die in dem Abkommen zugesicherte innenpolitische Autonomie und Religionsfreiheit missachtet zu haben.

Am 22. September 1987 machte Dalai Lama Tendzin Gyatsho einen Vorschlag zur Annäherung an China in Form eines Fünf-Punkte-Friedensplans.[27]

- Umwandlung von ganz Tibet, einschließlich der östlichen Provinzen Kham und Amdo, in eine Zone der Gewaltlosigkeit

- Aufgabe der chinesischen Politik der Bevölkerungsumsiedlungen

- Achtung der Menschenrechte und demokratischen Freiheiten des tibetischen Volkes

- Wiederherstellung und Schutz der Umwelt Tibets

- Aufnahme ernsthafter Verhandlungen über den künftigen Status Tibets sowie Beziehungen zwischen dem tibetischen und dem chinesischen Volk

Die chinesische Regierung wies den Plan zurück.

Die Sichtweise der chinesischen Regierung

Aus Sicht der festlandchinesischen Regierung ist Tibet seit mehreren hundert Jahren ein fester Bestandteil Chinas. Nach Ansicht regierungstreuer Historiker markiert die Hochzeit von Songtsen Gampo mit der chinesischen Prinzessin Wen Cheng im 7. Jahrhundert den Beginn der kulturellen Vorherrschaft Chinas über Tibet – eine Deutung, die international kaum geteilt wird.[28][29] Ab dem 13. Jahrhundert sei Tibet dann ein administrativ unabteilbarer Teil Chinas gewesen[30], obwohl im 13. Jahrhundert eine mongolische, also keine chinesische Fremdherrschaft über Tibet begann. Nach der festlandchinesischen Auffassung hätte der 13. Dalai Lama Thubten Gyatso im Jahr 1894 mit Hilfe der britischen Imperialisten versucht, Tibet von China abzuspalten. In diesem Jahr wurde der Statthalter des chinesischen Kaisers vom Dalai Lama aus Tibet vertrieben.[31] Die Kolonialmacht Großbritannien war in China militärisch präsent und unterstützte die Abspaltung Tibets politisch, was die chinesische Regierung zum Stillhalten zwang. Die Unabhängigkeitserklärung von 1913 ist aus Sicht der chinesischen Regierung völkerrechtlich nie wirksam geworden, da sie weder von China noch von irgendeinem anderen Staat je anerkannt wurde. Mit dem Zurückdrängen der ausländischen Beeinflussung Tibets (1950) und dem Abschluss des 17-Punkte-Abkommens (1951) sei der traditionelle Zustand wiederhergestellt worden. Gleichzeitig beruft sich die chinesische Regierung auch darauf, die Bevölkerung Tibets von einem feudalen Unterdrückungssystem befreit zu haben.[32] Diese Befreiung sei durch den 10. Penchen Lama Chökyi Gyeltshen in einem Telegramm an Mao Zedong befürwortet worden.[33] Chökyi Gyeltshen war zu diesem Zeitpunkt jedoch erst elf Jahre alt.

Den 5-Punkte-Plan des Dalai Lamas Tendzin Gyatsho wies die chinesische Regierung am 17. Oktober 1987 zurück und beschuldigte ihn, die Kluft zwischen ihm und der chinesischen Regierung zu vergrößern. Sie wirft dem Dalai Lama darüber hinaus vor, ein politischer Exilant zu sein, der sich seit langem im Ausland um Chinas Spaltung bemühe. Ein Dialog mit dem Dalai Lama kommt für sie nur in Betracht, sobald dieser auf das Streben nach einer so genannten Unabhängigkeit Tibets verzichtet. Hierzu müsse er in einer öffentlichen und eindeutigen Erklärung Tibet und Taiwan als untrennbare Teile des chinesischen Territoriums und die Volksrepublik China als die einzige legitime Regierung anerkennen, und sich verpflichten, alle Aktivitäten zur Spaltung des Vaterlandes einzustellen.

Sicht anderer Länder

Die völkerrechtlichen Argumente, die von anderen Ländern vorgebracht werden, sind sehr unterschiedlich. Die Internationale Juristenkommission erklärte im ICJ Report 1960, Tibet sei jedenfalls 1951 de facto ein unabhängiger Staat gewesen und habe schon in den Jahren 1913–1950 die anerkannten Kriterien für einen Staat erfüllt.[34] Mehrere Staaten haben jedoch ihre jeweils eigene offizielle Sicht.

Deutschland

Erstmals Erwähnung fand Tibet im Deutschen Bundestag im Jahr 1986 aufgrund der parlamentarischen Kleinen Anfrage der Abgeordneten Petra Kelly, Herbert Rusche und der Fraktion DIE GRÜNEN (Drucksache 10/5666) sowie der Antwort der Bundesregierung darauf (Drucksache 10/6127).

Der völkerrechtliche Status Tibets ist umstritten. So betrachtet die deutsche Bundesregierung in Übereinstimmung mit der internationalen Staatengemeinschaft Tibet auf politischer Ebene als Teil des chinesischen Staatsverbandes[35], selbst wenn Tibet im Laufe der wechselvollen Geschichte die Voraussetzung eines unabhängigen Staates erfüllt haben sollte. Sie unterstützt aber den tibetischen Anspruch auf Autonomie, insbesondere im kulturellen und religiösen Bereich, als adäquaten Ausdruck des Selbstbestimmungsrechts des tibetischen Volkes. Kontakte zum Dalai Lama bestehen nur in dessen Eigenschaft als religiöser Führer.[34]

Andere Stellen kommen zu anderen Ergebnissen in der völkerrechtlichen Frage. Der wissenschaftliche Dienst des deutschen Bundestages stellte 1987 auf Anfrage der Bundestagsabgeordneten Petra Kelly fest:

- „Die Staatengemeinschaft geht zwar davon aus, dass Tibet Teil des chinesischen Staatsverbandes ist, doch wurde der Status Tibets nicht geklärt. Zum Zeitpunkt der gewaltsamen Einverleibung in den chinesischen Staatsverband war es ein eigenständiger Staat. China hat keinen wirksamen Gebietstitel erworben, weil es dem Grundprinzip des aus dem Gewaltverbot hervorgehenden Annexionsverbots entgegensteht. Die Effektivität tatsächlicher Herrschaftsgewalt über ein Gebiet vermag keinen Gebietserwerb zu bewirken.“ [36]

Der Deutsche Bundestag stellte im Jahr 1996 mit einer sehr großen Mehrheit die gewaltsame Unterdrückung Tibets und Repressionspolitik Chinas fest:

- „Beginnend mit den unmenschlichen Militäraktionen seit dem Einmarsch Chinas im Jahr 1950, dauert die gewaltsame Unterdrückung Tibets und seines Strebens nach politischer, ethnischer, kultureller und religiöser Selbstbestimmung bis heute an. Die fortgesetzte Repressionspolitik Chinas in Tibet hat schwere Menschenrechtsverletzungen, Umweltzerstörungen sowie massive wirtschaftliche, soziale, rechtliche und politische Benachteiligungen der tibetischen Bevölkerung und letztlich die Sinisierung Tibets zur Folge.“[37]

Seit Mai 1995 gibt es im Deutschen Bundestag mit dem Tibet-Gesprächskreis auch ein interfraktionelles Gremium, das sich laufend mit der Tibetproblematik beschäftigt.

Im Jahr 1998 bekräftigte der damalige Außenminister Joschka Fischer jedoch die Zugehörigkeit Tibets zur Volksrepublik China. Er erklärte, die rot-grüne Bundesregierung stehe mit ihrer Chinapolitik in der Kontinuität der alten Regierung. Tibet werde als ein integraler Bestandteil Chinas betrachtet, alle Unabhängigkeitsbestrebungen würden als Separatismus angesehen und nicht unterstützt.[38] An der Einbringung der Bundestagsresolution[37] zu Tibet im Jahr 1996 wirkte Fischer (damals noch in der Opposition) ebenfalls mit.

Europäische Union

Das Europäische Parlament veröffentlichte seit 1987 verschiedene Tibet betreffende Resolutionen. Hierbei verurteilte es wiederholt die Verletzungen der Menschenrechte und der Religionsfreiheit durch die chinesischen Behörden.[39]

In der Resolution vom 15. Dezember 1992 stellte es fest, dass das tibetische Volk ein Volk im Sinne des Völkerrechts sei und ihm das Recht auf Selbstbestimmung zustehe. Außerdem verurteilte es die militärische Besetzung Tibets durch chinesische Truppen und drückte angesichts der Bedrohung der „nationalen Identität“ des tibetischen Volkes seine Besorgnis aus.[40]

USA

Der US-Senat verabschiedete am 23. Mai 1991 eine Resolution, nach der Tibet, einschließlich derjenigen Regionen, die den chinesischen Provinzen einverleibt wurden, nach gängigen Richtlinien internationalen Rechtes ein besetztes Land bildet, dessen wahre Repräsentanten der Dalai Lama und die tibetische Exilregierung bilden. Die chinesische Regierung wurde daraufhin aufgefordert, ihre Streitkräfte aus Tibet zurückzuziehen.[41]

Indien

Am 13. April 2005 vereinbarten die Regierungen Indiens und Chinas eine Reihe von Zusammenarbeitsverträgen, die unter anderem auch eine gemeinsame Deklaration über die gegenseitig anerkannte Grenze umfassen. Grundsätzlich wird die gegenwärtige aktuelle Waffenstillstandslinie aus dem Grenzkrieg von 1962 als gemeinsame Grenze anerkannt. Dabei verzichtet der chinesische Staat ausdrücklich auf Ansprüche südlich der McMahon-Linie (Bundesstaat Arunachal Pradesh) und insbesondere im Distrikt Tawang, in Sikkim und in der Region Ladakh. Die indische Regierung erkennt auf der anderen Seite die Hoheit Chinas im Gebiet nördlich der McMahon-Linie, im chinesischen Autonomen Gebiet Tibet und auf dem Aksai Chin-Plateau an.

Republik China (Taiwan)

Die Haltung der Republik China (Taiwan) zu Tibet wurde in der Eröffnungsrede zum International Symposium on Human Rights in Tibet am 8. September 2007 durch deren Präsidenten Chen Shui-bian wie folgt beschrieben:[42]

“During the inauguration conference of the Taiwan-Tibet Exchange Foundation in 2003, I announced our new policy and emphasized that the Taiwan government will no longer treat people of the Tibetan government-in-exile as Chinese people. Instead, we will handle our relations with Tibet and China separately under this fresh perspective on our relations with Tibet.”

„Während der Einführungstagung der Stiftung für Tibetisch-taiwanischen Austausch im Jahr 2003 habe ich unsere neue Politik angekündigt und hervorgehoben, dass die taiwanische Regierung das Volk der tibetischen Exil-Regierung nicht länger als chinesisches Volk ansieht. Stattdessen werden wir anhand dieser neuen Sichtweise über Tibet unsere Beziehungen mit Tibet und China getrennt voneinander behandeln.“

Darüber hinaus sprach er seine Unterstützung für jegliche Lösungsvorschläge des Dalai Lamas in der Tibetfrage aus.

Kultur

Buddhismus

Tibet ist der Mittelpunkt des tibetischen Buddhismus, der als Vajrayana bekannt ist. Der Buddhismus in Tibet hatte sich zunächst seit dem 8. Jahrhundert und später ab dem 11. Jahrhundert in vier großen buddhistischen Schulen (Nyingma, Kagyü, Sakya und Gelugpa) entwickelt. Der international bekannteste Lama des tibetischen Buddhismus ist der im indischen Exil lebende 14. Dalai Lama. Er ist zugleich bedeutender Repräsentant einer Mahayana-Schule (Gelugpa) und wird von der tibetischen Exilregierung als Staatsoberhaupt anerkannt. Die vorbuddhistische tibetische Religion ist der Bön; sie ist von buddhistischen Einflüssen stark durchdrungen – ebenso wie der tibetische Buddhismus wiederum vom Bön beeinflusst wurde.

Literatur

Neben der mündlichen Tradition des Gesar-Epos entwickelte sich in Tibet spätestens mit der Einführung der tibetischen Schrift im 7. Jahrhundert eine zutiefst religiös geprägte Literatur. Ab dem 13. Jahrhundert wurde der Spiegel der Poesie (tib. snyan ngags me long), die Poetik des indischen Gelehrten Dandin, zur Norm für literarische Komposition. Erst mit der Annexion Tibets durch die Volksrepublik China wurde die seit über 800 Jahren statisch festgeschriebene Tradition aufgebrochen, und konnten sich moderne wissenschaftliche, politische und literarische Genres etablieren. Während unter dem Stichwort „tibetische Literatur“ meist der große Schatz religiöser Texte verstanden wird, treten Drama, Lyrik, erzählende Literatur sowie die reiche mündliche Überlieferung oft in den Hintergrund. Berühmte Beispiele der tibetischen Literatur sind das Tibetische Totenbuch und das Gesar Epos.

Musik

Traditionelle tibetische Musik wird in volkstümliche Lieder und die für religiöse Zeremonien unentbehrliche Kultmusik eingeteilt. Die zur ersten Gattung gehörenden und meist von Saiteninstrumenten begleiteten poetischen Geschichten werden von Hirten, bei der Feldarbeit, bei Hochzeiten oder von Bettelmusikern vorgetragen und nehmen Anleihen bei der chinesischen, mongolischen oder indischen Volksmusik. Die sakrale Musik wird von Blas- und Perkussionsinstrumenten getragen, im Wechsel oder in Verbindung mit dem tiefen monotonen Gesang der Mönche. Außerhalb Tibets ist mehr die religiöse Musik vor allem im Zusammenspiel mit westlichen Musikern bekannt, während die vielfältigen Formen der Popularmusik eine größere Rolle innerhalb des Landes spielen.

Kunst

Eine religiöse Kunstform stellen tibetisch-buddhistische Wandmalereien dar.

Einen besonderen Kulturschatz stellen Statuen, Glocken und Ritualgegenstände dar, die aus der Legierung Dzekshim gefertigt wurden.

Museen

Es gibt einige Museen in der Welt, welche sich insbesondere auf Kultur und Kunst aus Tibet ausrichten. In Lhasa steht südöstlich vom Norbulingka-Palast das Tibet Museum.[43] Ein anderes Tibet Museum befindet sich in Dharamsala, Indien, wo sich viele Flüchtlinge niedergelassen haben. Dieses Museum wurde 1998 zur Erinnerung an den Verlust tibetischer Kultur und Menschenleben gestiftet und stellt unter anderen eine Photo-Sammlung von Lebensgeschichten aus.[44] Zwei weitere Museen, die vorwiegend tibetischer religiöser Kunst gewidmet sind, befinden sich in der Library of Tibetan Works and Archives, ebenfalls in Dharamsala, sowie im Tibet House in Neu Delhi. Das Tibetologie-Institut Namgyal beherbergt ein Museum über Tibet in Gangtok, nicht weit von der tibetischen Grenze im indischen Teilstaat Sikkim. Das Namgyal Institut ist spezialisiert auf tibetische Sprache, Literatur und Traditionen, einschließlich des tibetischen Buddhismus. Das Museum besitzt eine bedeutende Sammlung von Statuen, Schreinen, Bildwirkereien, Masken, Thangkas und anderer tibetischer Kunst[45]

Außerhalb Asiens beherbergen vor allem das Jacques Marchais Museum of Tibetan Art in Staten Island, das Rubin Museum of Art in Manhattan, das Field Museum in Chicago, das Asian Art Museum in San Francisco und das Musée Guimet in Paris eine große Kollektion tibetischer Kunst. Im deutschen Sprachraum sind vor allem das Museum für Asiatische Kunst in Berlin, das Staatliche Museum für Völkerkunde München, das Linden-Museum in Stuttgart und das Heinrich-Harrer-Museum in Hüttenberg (Kärnten) von Bedeutung.

Küche

Die typische Ernährung stützt sich auf die Produkte des Landes; mit seinem rauen Klima schränkte es die Landwirtschaft ein (z. B. ist Gerste das dominierende Getreide) und stellt an seine Bewohner spezielle ernährungsphysiologische Ansprüche. Der allgegenwärtige salzige Buttertee deckt etwa den Flüssigkeitsbedarf auf physiologisch vernünftige Weise. Üblicherweise wird dazu Yakbutter genommen, die auch in den Butterlampen Verwendung findet – auch für rituelle Zwecke.

Eine bekannte tibetische Mahlzeit ist Tsampa, ein Vollkornmehl aus gerösteter Gerste, das nur mehr mit heißem Buttertee angerührt werden muss. Sie wird auch meist zum Frühstück, als Zwischenmahlzeit oder während Pilgerfahrten und auf längeren Reisen gegessen. Die hauptsächlichen Produkte und Lebensmittel stammen aus der Landwirtschaft und aus eigenem Anbau.

Medizin

Eine tiefe Verbindung von Religion, Philosophie und Kultur prägt die tibetische Heilkunst. Traditionelle Diagnosepraktiken sind:

- Sehen, Fühlen, Hören

- Pulsdiagnose

- Urin- und Zungendiagnose

Behandlungsmethoden:

- Energiepunktmassagen

- Heilbäder und Wasseranwendungen

- Mineralische Substanzen und Kräuter zum Einnehmen

Wirtschaft

Landwirtschaft und Viehzucht

Der überwiegende Teil der tibetischen Bevölkerung arbeitet in der Landwirtschaft. Bauern und Hirten machen über 85 % der tibetischen Bevölkerung aus.[46] Durch die Politik der 1970er und 1980er Jahre und das Bevölkerungswachstum bei den tibetischen Viehhirten und den dadurch ausgeweiteten Bestand an Tieren werden die vorhandenen Steppen schwer belastet und ihre Qualität sinkt in bedenklichem Ausmaß. Um die Steppen zu entlasten, wird nach alternativen Arbeitsplätzen für einen Teil der Viehzüchter gesucht.[47] Im Rahmen dieses Programms wurde im September 2007 beschlossen, dass bis zum Jahr 2010 von den Nomaden, die die Berghänge am Oberlauf der großen Flüsse in der nördlichen Provinz Qinghai bewohnen, 100.000 Menschen ihre Heimat verlassen müssen, um in den Städten neu angesiedelt zu werden.[48]

Tourismus

Der Wirtschaftszweig des Tourismus wird derzeit stark entwickelt. Im Jahr 2004 besuchten über 1,2 Millionen Touristen Tibet, davon entfallen knapp 100.000 auf internationalen Tourismus.

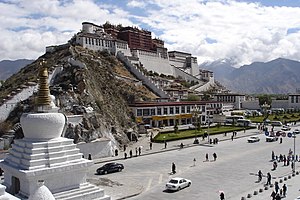

Wesentliche Impulse für den Tourismus steuert inzwischen die im Jahr 2006 eröffnete Lhasa-Bahn bei. Sie hat Wagen mit Panoramafenstern und hält an Stellen mit besonderer Aussicht.[49] Durch die Lhasa-Bahn gibt es nun eine tägliche, meist ausverkaufte Zugverbindung zwischen Peking und Lhasa mit einer Reisezeit von 48 Stunden.[50] Im Jahr 2007 stieg die Anzahl der Touristen im Autonomen Gebiet Tibets um 60,4 % auf 4,02 Millionen. Die Einnahmen stiegen um 75,1 % auf 4,8 Milliarden Yuán (658 Millionen US-Dollar). Im Jahr 2011 betrug die Zahl der in- und ausländischen Touristen im autonomen Gebiet Tibet 8,5 Millionen und im Jahr 2013 12,91 Millionen .[51][52] Um die Lehm- und Holzkonstruktion des Potala, der wichtigsten Touristenattraktion in Lhasa, zu schützen, wurde die Anzahl der Besucher auf 2300 pro Tag beschränkt.[53] Es gibt aber auch die Befürchtung, dass selbst diese Zahl für die Bausubstanz des Potala schon zu hoch sein könnte. Zum Ausbau des Tourismus wird deshalb versucht, andere Ziele in Tibet für den Tourismus zu fördern. Lhasa selbst soll in der Planung des chinesischen Staatsrats bis 2020 zu einem internationalen Touristenort ausgebaut werden. Dafür soll ein neues modernes Touristenviertel mit Hotels, Läden und Unterhaltungsetablissements entstehen und das städtische Verkehrsnetz ausgebaut werden.[54]

Zur Förderung des Tourismus werden auch neue Fluglinien eingerichtet. Der weltweit höchstgelegene, zivile Flughafen wurde im September 2013 in der südwestchinesischen Provinz Sichuan eröffnet. Der Daocheng Yading Airport befindet sich im Kreis Daocheng, Autonome Tibetische Präfektur Garzi und liegt vom Yading Naturreservat im östlichen Teil des Qinghai-Tibet-Plateaus nur 159 Kilometer entfernt. Yading wird für Touristen als "das letzte Shangri-La" und "das letzte reine Land auf dem blauen Planeten" beworben.

Der Flughafen Daocheng-Yading liegt 4411 Meter über dem Meeresspiegel und ist nun der weltweit höchstgelegene, zivile Flughafen. Zuvor war das der Flughafen Bamda in Qamdo im Autonomen Gebiet Tibet, der 4.334 Meter über dem Meeresspiegel liegt.[55]

Im Autonomen Gebiet Tibets leben laut offiziellen Stellen heute bereits über 30.000 Tibeter vom Tourismus.[56]

Kritische Stellen bezweifeln jedoch, dass der wirtschaftliche Fortschritt des Tourismus auch bei der tibetischen Bevölkerung ankommt. So wurden z. B. im Jahr 2003 einhundert tibetische Reiseführer entlassen und durch chinesische ersetzt.[57] Durch fehlende Bildung bleiben die meisten Arbeitsplätze im touristischen Sektor für Tibeter unerreichbar. Tibetern, die im Exil ihre Ausbildung erhalten haben, bleiben Jobs als Reiseführer versagt.[58] Laut einer Schätzung waren im Jahr 1995 75 % der Geschäfte in Lhasa in chinesischem Besitz sowie über 90 % der Händler auf dem Gemüsemarkt chinesisch.[59]

Bergbau

Der Bergbau soll zur dritten Säule in der tibetischen Wirtschaft werden. Bisher steckt er zwar noch in den Kinderschuhen, er wird aber inzwischen zielstrebig entwickelt. Tibet hat Lagerstätten von Bodenschätzen wie Chrom, Kupfer, Magnesit, Bor, Blei, Gold, Erdöl, Eisen, Lithium, Kaliumchlorid, Aluminium, Zink und anderes. Noch wird wenig gefördert, aber die Entwicklung des Abbaus ist ein Schwerpunkt des gegenwärtigen Fünfjahrplans der Regierung in Peking.[60] Im Januar 2007 meldete die chinesische Regierung die Entdeckung von großen mineralischen Lagerstätten unter dem tibetischen Hochland.[61] Die Lagerstätten sind nicht sehr weit von der Lhasa-Bahn entfernt und könnten die in China vorkommenden Bodenschätze an Zink, Kupfer und Blei verdoppeln. Kritiker befürchten jedoch, dass der Abbau dieser Vorkommen das Ökosystem in Tibet schädigen könnte.[61]

Weitere Industriezweige

Die Grundstoff- und Baustoffindustrie gehört auch zu den derzeit besonders geförderten Industrien. Ein kleinerer Wirtschaftszweig sind traditionelle handwerkliche Produkte wie Teppiche, Pulu (manuell gewebter Wollstoff) und Kunsthandwerk.

Arbeitsplätze

Im Folgenden wird die Anzahl der Arbeitsplätze im Autonomen Gebiet Tibet, aufgeschlüsselt in die verschiedenen Wirtschaftsbereiche, aufgelistet. Kennzeichnend sind die ungebrochene Dominanz der Landwirtschaft und Viehzucht und das weitgehende Fehlen von Arbeitsplätzen in Industrie und Handwerk.

| Zahl der Beschäftigten in den verschiedenen Wirtschaftsbereichen im AGT[62] | ||||

|---|---|---|---|---|

| Einheit: 10.000 Menschen | ||||

| Jahr | 1985 | 1990 | 2000 | 2003 |

| Gesamtzahl der Beschäftigten | 105,72 | 107,88 | 124,18 | 132,81 |

| Anzahl der Beschäftigten aufgeteilt in Wirtschaftsbereiche | ||||

| Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Viehzucht und Fischerei | 85,58 | 87,08 | 90,98 | 85,14 |

| Bergbau und Steinbruch | 0,47 | 0,41 | 0,35 | 2,22 |

| Herstellungsindustrie | 1,92 | 1,60 | 2,87 | 1,56 |

| Strom-, Gas- , Wasserversorgung, Transport und Telekommunikation | 2,81 | 3,71 | 3,88 | 4,31 |

| Bauwesen | 1,99 | 1,67 | 3,56 | 7,90 |

| Forschung und technische Dienste | 0,35 | 0,37 | 0,23 | 0,53 |

| Groß- und Einzelhandel | 3,65 | 3,31 | 7,33 | 7,25 |

| Bank- und Versicherungswesen | 0,35 | 0,34 | 0,62 | 0,62 |

| Soziales, Gesundheitswesen, Bildung und Kultur | 3,89 | 4,15 | 5,46 | 13,67 |

| Öffentliche Verwaltung | 3,38 | 4,23 | 5,73 | 6,16 |

Wirtschaftswachstum

Seit 1999 wird die wirtschaftliche Entwicklung Tibets im Rahmen des Entwicklungsprogramm für den Westen Chinas unterstützt. Dieses Programm wurde geschaffen, um, nach den wirtschaftlichen Erfolgen der Küstenprovinzen, die zurückgebliebenen Gebiete im Westen Chinas in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung zu unterstützen. Ein wesentliches Element dieses Planes ist der Aufbau einer besseren Infrastruktur.[63]

Verkehr

In den letzten zehn Jahren, von 2002 bis 2012, hat sich die gesamte Länge der Autobahnstrecke im Autonomen Gebiet Tibet fast verdoppelt. Von zirka 36.000 km wurde sie auf 65.200 km verlängert. [64]

Nach Angaben des tibetischen Amtes für Verkehr und Transport wird derzeit im Autonomen Gebiet Tibet mit Hochdruck am Ausbau des Straßennetzes gearbeitet. Nach den offiziellen Angaben werden im Jahr 2013 zwölf Milliarden Yuán (knapp anderthalb Milliarden Euro) für den Bau von 5000 Straßenkilometern ausgeben. Bis Ende des Jahres sollen dadurch weitere 258 Dörfer an das tibetische Landstraßennetz angebunden werden. Inzwischen haben auch die Arbeiten für den Bau einer Schnellstraße von Lhasa nach Nyingchi an der Grenze zu Indien sowie zur Straßenanbindung von vier Hochgebirgsflughäfen begonnen.[65]

Ab 2001 wurde von Golmud an der Nordgrenze Tibets nach Lhasa eine Eisenbahn, die Lhasa-Bahn gebaut, die am 1. Juli 2006 ihre Jungfernfahrt hatte. Sie ist die bisher (Stand 2012) höchste Eisenbahn der Welt, fährt über einen Pass von 5072 m über NN, wurde teilweise auf Permafrostboden gebaut und führt durch Erdbebengebiete. Die Bahn erschließt Tibet erstmals durch Schienenverkehr.

Internationale Flughäfen gibt es in Qamdo, in Nyingchi und in Lhasa.

Ökologie

In den 1950er Jahren begann ein großer Kahlschlag in Tibets Wäldern vor allem im Osten des Landes. Unzählige Transporte mit tibetischem Holz verließen die Region meist in Richtung Zentralchina. Die Folgen sind in Tibet, wie auch in anderen vergleichbaren Regionen weltweit, eine hohe Erosion im Hochgebirge, einhergehend mit Erdrutschen und erhöhtem Steinschlag, sowie einem Ansteigen der Wasserstände der Flüsse, was zu Überschwemmungen führt.[66] Um weitere Umweltschäden zu vermeiden, wurde im Autonomen Gebiet Tibet von 1990 bis 2002 die Einschlagsmenge Holz von 210.000 m³ auf 50.000 m³ reduziert. Gleichzeitig wurde und wird weiterhin ein groß angelegtes Aufforstprogramm durchgeführt.[67]

Ein weiteres Problem ergibt sich aus der Bevölkerungsentwicklung Tibets. Die Bevölkerung hat sich im letzten halben Jahrhundert mehr als verdoppelt und im Rahmen eines aufkommenden Wohlstands hat sich, nach offiziellen chinesischen Quellen, die Fleischproduktion Tibets von 1978 bis 2003 vervierfacht.[68] Damit hat sich aber auch die Anzahl der Tiere der Nomaden auf den Steppen vervierfacht. Grundlage einer ökologisch verträglichen Viehwirtschaft der tibetischen Nomaden ist aber, dass ausreichend Weidefläche vorhanden ist. Sie kann in Tibet jedoch nicht weiter ausgedehnt werden. Es entsteht Weidekonkurrenz und Überweidung. Ohne die Politik der Überweidung und teilweisen Verwüstung in den 1970er und 1980er Jahren wären die Probleme etwas kleiner.[69]

Verschärft wird die Weidekonkurrenz noch dadurch, dass, nach klassischer nomadischer Handlungsweise, die Haushalte Wert darauf legen, möglichst große Herden zu besitzen. Viele Tiere zu besitzen bezeugt Wohlstand und gilt als Absicherung für – sich derzeit häufende – schlechte Jahre.

All dies verschärft den Druck auf die Steppenlandschaft, deren Qualität in den letzten Jahrzehnten bereits teilweise schwer gelitten hat. Für Nomaden müssen unbedingt neue Lebenschancen in den größeren Gemeinden und Städten geschaffen werden, um Menschen aus den Steppen abzuziehen und dadurch die Steppen zu entlasten.[47]

Durch den Druck auf die Steppenlandschaft hat sich auch die Vegetation an den Oberläufen vieler Flüsse in großem Maß reduziert. Bodenerosion und Umweltzerstörung werden immer kritischer. Aus diesem Grund beschloss die Zentralregierung Chinas, von 2000 an 103,5 Milliarden Yuán zu investieren, um die natürlichen Wälder im Gebiet am Oberlauf des Yangtse und am Ober- und Mittellauf des Gelben Flusses, das 13 Provinzen und 770 Kreise umfasst, zu schützen.[70]

Im März 2013 meldete die Forstverwaltung des Autonomen Gebietes Tibets den Beginn eines neuen, zehn Jahre umfassenden, Aufforstungsprogramms. Schwerpunktmäßig würden die Gelder für den Anbau von Ökowäldern in mehreren Regionen und die Anlage von Schutzwäldern in der Umgebung der Hauptstadt Lhasa verwendet. Auch die Umwandlung von Ackerland in Wälder stehe im Mittelpunkt des Aufforstungsprojekts.[71]

Weblinks

Portal:Tibet – Übersicht zu Wikipedia-Inhalten zum Thema Tibet

- Die Nationalhymne Tibets mit Trijang Rinpoches Text und deutscher Übersetzung auf den Seiten der Tibet Initiative Deutschland e. V.

- Traditionelle buddhistische

Exiltibetische Gruppen und Menschenrechte

- The Central Tibetan Administration (englisch)

- Tibet Initiative Deutschland e. V.

- International Campaign for Tibet: International Campaign for Tibet Deutschland e. V.

- Internationale Gesellschaft für Menschenrechte: Die Menschenrechte in Tibet

- Tibet bei der ‚Gesellschaft für bedrohte Völker‘

- FreeTibet.org – Organisation mit dem Ziel der Befreiung Tibets von der Chinesischen Besatzung

- TibetNews – Nachrichten über Tibet, Menschenrechte und Buddhismus

Chinesische Regierung

- Offizieller Standpunkt der VR China über die Autonomie der Nationalitäten in Tibet

- Chinesisches Weißbuch über Tibets ökologischen Aufbau und Umweltschutz

- China Tibet Information Center

- Chinese Whitepaper: Tibet – Its Ownership And Human Rights Situation (englisch)

- Chinese Whitepaper: Tibet's March Toward Modernization (englisch)

Fachartikel

- Die Zukunft der Nomaden Tibets im Eurasischen Magazin

- The Tibetan & Himalayan Digital Library, University of Virginia (englisch)

- „Nazis auf dem Dach der Welt“ von Jürgen Ritter und Christopher Peter „Spiegel online“

Karten / Fotos

Literatur

Deutsch

- Jürgen C. Aschoff: Tibet, Nepal und der Kulturraum des Himalaya (mit Ladakh, Sikkim und Bhutan). Kommentierte Bibliographie deutschsprachiger Bücher von 1627 bis 1990 (Aufsätze bis zum Jahre 1900). Garuda Verlag, Dietikon/Schweiz 1992, ISBN 3-906139-07-7

- Karl-Heinz Everding: Tibet. Lamaistische Klosterkultur, nomadische Lebensweise und bäuerlicher Alltag auf dem Dach der Welt. 5. Auflage. DuMont Verlag 2009. ISBN 3-7701-4803-7.

- Melvyn C. Goldstein & Cynthia M. Beall: Die Nomaden Westtibets. DA-Verlag, Nürnberg 1991, ISBN 3-922619-11-8

- Tenzin Choedrak: Der Palast des Regenbogens. 3. Auflage. Insel Verlag, Frankfurt am Main 1999, ISBN 3-458-16972-5

- Andreas Gruschke: Tibet, Weites Land auf dem Dach der Welt. Schillinger Verlag, Freiburg 1993, ISBN 3-89155-144-4

- Stephan Haas: Die Tibetfrage – Eine Analyse der Gründe und der Rechtmäßigkeit des chinesischen Einmarsches in Tibet 1950/51. Lit Verl., Münster 1997, ISBN 3-8258-2872-7

- Heinrich Harrer: Sieben Jahre in Tibet – Mein Leben am Hofe des Dalai Lama. Ullstein, Berlin, 1953, ISBN 3-548-35753-9

- Michael Henss: Tibet. Die Kulturdenkmäler. Atlantis Verlag, Zürich 1981, ISBN 3-7611-0626-2

- Catherine Hool: Die chinesische Tibetpolitik. Verlag Peter Lang, Bern 1989, ISBN 3-261-03981-7

- Wulf Köpke & Bernd Schmelz (Hg.): Die Welt des Tibetischen Buddhismus. Mitteilungen aus dem Museum für Völkerkunde Hamburg, Neue Folge, Band 34, Hamburg 2005, ISBN 3-9809222-4-3

- Karénina Kollmar-Paulenz: Kleine Geschichte Tibets. Verlag C.H.Beck, München 2006, ISBN 3-406-54100-3

- Karl-Heinz Golzio, Pietro Bandini: Die vierzehn Wiedergeburten des Dalai Lama. O. W. Barth Bei Scherz, 2002, ISBN 3-502-61002-9

- Peter-Hannes Lehmann und Jay Ullal: Tibet, das stille Drama auf dem Dach der Erde. 7. Auflage. Gruner und Jahr, Hamburg 2000, ISBN 3-570-01721-4

- Klemens Ludwig: Tibet. Eine Länderkunde. Beck, München 2000, ISBN 3-406-46224-3

- Bruno J. Richtsfeld (Hg.): August Hermann Franckes (1870-1930) Bearbeitung der Serindien- und Ladakh-Sammlung Francke/Körber im Völkerkundemuseum München aus dem Jahre 1928. Die Serindien-Sammlung des Staatlichen Museums für Völkerkunde München I. In: Münchner Beiträge zur Völkerkunde 14, 2010/2011, S. 65-128. ISBN 978-3-927270-63-3

- Gerald Schmitz: Tibet und das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Gruyter, Berlin 1998, ISBN 3-11-016109-5

- Giuseppe Tucci: Die Religionen Tibets. in: G. Tucci & W. Heissig: Die Religionen Tibets und der Mongolei. Stuttgart-Berlin-Köln-Mainz 1970, pp. 5–295, ISBN 3-17-071152-0

- Thomas Weyrauch: Gepeinigter Drache – Chinas Menschenrechte im Spätstadium der KP-Herrschaft. 2. Aufl., Longtai-Verlag, Heuchelheim 2006, ISBN 3-938946-00-8

- Alan Winnington: Tibet. Die wahre Geschichte. Verlag Das neue Berlin, 2008, ISBN 978-3-360-01955-4.

- Gerhardt W. Schuster: Das Alte Tibet: Geheimnisse und Mysterien, Insel Verlag, Frankfurt 2002, ISBN 3-458-34505-1

- Birgit Zotz: Destination Tibet. Touristisches Image zwischen Politik und Klischee. Hamburg 2010 ISBN 978-3-8300-4948-7

Englisch

- Li An-che: History of Tibetan Religion. A Study in the Field. New World Press, Beijing 1999, ISBN 7-80005-225-7

- Christopher Beckwith: The Tibetan Empire in Central Asia. A History of the Struggle for Great Power among Tibetans, Turks, Arabs, Chinese during the Early Middle Ages. Princeton University Press, Princeton-New Jersey 1987, ISBN 0-691-02469-3

- Victor Chan: Tibet Handbook. Avalon Travel Publishing, California 1994, ISBN 0-918373-90-5 (A Pilgrimage Guide)

- Dung-Dkar Blo-Bzang Phrin-Las: The Merging of Religious and Secular Rule of Tibet. Foreign Languages Press, Beijing 1993, ISBN 7-119-00672-X.

- A. Tom Grunfeld: The Making of Modern Tibet. University of California Press, London-Delhi 1987, ISBN 0-520-21951-1

- Jin Hui: Social History of Tibet, China: Documented and Illustrated. Intercontinental Press, Beijing 1995, ISBN 7-80113-022-7

- Wáng Jiāwěi 王家伟, Nyima Gyaincain (Nyi-ma rGyal-mtshan / Nímǎ Jiānzàn 尼玛坚赞): The historical status of China's Tibet (Zhōngguó Xīzàng de lìshǐ dìwèi 中国西藏的历史地位), Beijing, China Intercontinental Press / Wǔzhōu chuánbō chūbǎnshè 北京五洲传播出版社 2003, ISBN 7-80113-304-8

- Michael van Walt van Praag: The Status of Tibet. History, Rights and Prospects in International Law. Wisdom Publications, 1987, ISBN 0-86171-070-3

- Geoffrey Samuel: Civilized Shamans. Buddhism in Tibetan Societies. Smithsonian Books, Washington, D.C./ London 1993, ISBN 1-56098-620-4

- David Snellgrove & Hugh Richardson: A Cultural History of Tibet. 3. Auflage. Orchid Press, 2004, ISBN 974-524-033-8

- Tsering Shakya: The Dragon in the Land of Snows: A History of Modern Tibet since 1947. Penguin Compass, New York 2000, ISBN 0-14-019615-3

- Zhang Tianlu: Population Development in Tibet and Related Issues. Foreign Languages Press, Beijing 1997, ISBN 7-119-01867-1

- Zheng Shan: A History of Development of Tibet. Foreign Languages Press, Beijing 2000, ISBN 7-119-01865-5

Einzelnachweise

- ↑ Tibet „Encyclopeadia Britannica”. Encyclopædia Britannica Ltd. London, 2013. Encyclopaedia Britannica

- ↑ Matthias Kuhle (1998): Reconstruction of the 2.4 Million qkm Late Pleistocene Ice Sheet on the Tibetan Plateau and its Impact on the Global Climate. Quaternary International 45/46, S. 71–108 (Erratum: Bd. 47/48: S. 173–182 (1998) included)

- ↑ Matthias Kuhle (2004): The High Glacial (Last Ice Age and LGM) ice cover in High and Central Asia. Development in Quaternary Science 2c (Quaternary Glaciation – Extent and Chronology, Part III: South America, Asia, Africa, Australia, Antarctica. Eds: J. Ehlers, P. L. Gibbard), S. 175–199

- ↑ Department of Population, Social, Science and Technology Statistics of the National Bureau of Statistics of China (国家统计局人口和社会科技统计司) und Department of Economic Development of the State Ethnic Affairs Commission of China (国家民族事务委员会经济发展司), eds. Tabulation on Nationalities of 2000 Population Census of China («2000年人口普查中国民族人口资料»). 2 vols. Beijing: Nationalities Publishing House (民族出版社), 2003. (ISBN 7-105-05425-5)

- ↑ The Government of Tibet in Exile: Tibet: Proving Truth from Facts (PDF; 340 kB). Kapitel: Population transfer and control. DIIR Publications 1996 (White Papers)

- ↑ Tibet in Exile. Demographic Survey of Tibetans in Exile 2009, Planning Commission of Central Tibetan Administration

- ↑ Tibet – Die Geschichte meines Landes. Der Dalai Lama im Gespräch mit Thomas Laird, Scherz-Verlag, ISBN 978-3-502-15000-8

- ↑ Ph. D. Gray Tuttle: Tibetan Buddhists in the Making of Modern China. Columbia University Press, New York. 2005

- ↑ thdl.org: The Periodization of Tibetan History: General Chronology

- ↑ Diercke Schulatlas, George Westermann Verlag, 1914, Seite 26–27. Jedoch die undatierte 74. Auflage dieses Atlas-Werkes (S. 34–35) zeigt Tibet, inklusive der heutigen chinesischen Provinzen Qinghai und Gansu sowie Gebieten von Westsichuan und Yünnan als selbständigen Staat.

- ↑ Tibet Justice Center: Proclamation Issued by His Holiness the Dalai Lama XIII. 1913 (engl.)

- ↑ Melvyn C. Goldstein „On modern Tibetan History: Moving Beyond Stereotypes” Columbia University Press

- ↑ Melvyn C. Goldstein, ebenda

- ↑ Andreas Lorenz: Dilemma auf dem Dach der Welt., spiegel.de vom 9. Juni 2012, abgerufen am 9. Juni 2012

- ↑ Wonacott, Peter: Revolt of the Monks: How a Secret CIA Campaign Against China 50 Years Ago Continues to Fester; A Role for Dalai Lama's Brother. In: Wall Street Journal, 30. August 2008.

- ↑ The Government of Tibet in Exile: Tibet: Proving Truth from Facts (pdf, 332kb). Kapitel: The National Uprising. 1996 (Engl.)

- ↑ FAZ, 10. März 2011: 10. März 1959. Volksaufstand gegen China in Tibet. "Für den 10. März 1959 wurde der Dalai Lama ungewöhnlicherweise zu einer Theateraufführung beim Hauptquartier der chinesischen Volksbefreiungsarmee außerhalb der Hauptstadt Lhasa eingeladen. Teile der tibetischen Bevölkerung befürchteten, dass der Dalai Lama entführt werden sollte. Am 10. März versammelten sich etwa 300.000 Tibeter an seiner Residenz, um ihn an dem Besuch der Theateraufführung zu hindern. Danach brachen bewaffnete Auseinandersetzungen aus. Die Tibeter waren stark unterlegen und schlecht bewaffnet. Deshalb waren die Kampfhandlungen nach zwei Tagen beendet. Auf tibetischer Seite gab es 86.000 Tote. Der Dalai Lama floh ins Exil."

- ↑ Th. Heberer: Peking erlässt die „Verwaltungsmethode zur Reinkarnation eines Lebenden Buddhas im tibetischen Buddhismus“. Analyse vor dem allgemeinen Hintergrund der Tibet-Frage. Zeitschrift für Chinesisches Recht, Heft 1/2008 (PDF)

- ↑ Heftige Unruhen in Tibet, Indien und Nepal

- ↑ Chinas politische Führung wittert hinter der Serie von Selbstverbrennungen von Tibetern eine gezielte Aktion des Dalai Lama;, Spiegel, 7. März 2012

- ↑ Freedom House 2010 report on Tibet

- ↑ US State Department, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, 2009 Human Rights Report: China (includes Tibet, Hong Kong, and Macau), March 11, 2010

- ↑ Melvyn Goldstein: China's Birth Control Policy in the Tibet Autonomous Region. In: Asian Survey. 31, Nr. 3, March 1991, S. 285–303. doi:10.1525/as.1991.31.3.00p0043x.

- ↑ Amnesty International, Amnesty International: "China - Amnesty International's concerns in Tibet", Secretary-General's Report: Situation in Tibet, E/CN.4/1992/37

- ↑ Jamyang Norbu: Independent Tibet: Some facts. Rangzen Alliance, 25. Februar 2009

- ↑ Tibet Relations https://sites.google.com/site/tibetanpoliticalreview/articles/theforgottenhistoryoftibetsroleinnepals1949unapplication

- ↑ Tibet Justice Center: Five Point Peace Plan. 21. Sep. 1987 (engl.)

- ↑ Mathias Bölinger: China und Tibet - Eine Chronik, Deutsche Welle, 6. März 2009

- ↑ John Powers: History as propaganda: Tibetan exiles versus the People's Republic of China. Oxford University Press, 2004, S. 31ff

- ↑ Westliche Politiker übersehen die Geschichte von Tibet. Bericht zur Pressekonferenz anlässlich der 3. Tagung des Nationalen Volkskongresses. China Internet Information Center, 4. März 2010 (deutsche Übersetzung)

- ↑ DTV-Lexikon in 20 Bänden, April 1974, ISBN 3-423-03070-4

- ↑ In March 1959, the Chinese government dissolved the aristocratic local government of Tibet and freed more than 1 million serfs. Pressemitteilung der chinesischen Botschaft in den USA

- ↑ Geschichte Tibets - Die friedliche Befreiung Tibets 1951. China Internet Information Center (deutsche Übersetzung)

- ↑ 34,0 34,1 ICJ Report on Tibet von 1960 Referenzfehler: Ungültiges

<ref>-Tag. Der Name „bundestag“ wurde mehrere Male mit einem unterschiedlichen Inhalt definiert. - ↑ In allen Fällen, in denen die Bundesregierung eine Region als Teil eines Staates anerkannte, erkannte sie grundsätzlich keine Exilregierungen dieser Region an.

- ↑ Wissenschaftlicher Dienst des Deutschen Bundestages, Fachbereich II, Nr. WF II – 163/87 vom 12. August 1987

- ↑ 37,0 37,1 „Die Menschenrechtssituation in Tibet verbessern“, Resolution des deutschen Bundestages, 1996, Bundestagsdrucksache 13/4445 23. April 1996 (PDF; 326 kB)

- ↑ Fischer zu Tibets Status auf tibet-initiative.de: Die deutsche Tibetpolitik (PDF; 167 kB)

- ↑ Tibet Justice Center: European Parliament: Resolutions on Tibet

- ↑ Tibet Justice Center: European Parliament Motion on Tibet. 1992 (engl.)

- ↑ Tibet Justice Center: Congressional Concurrent Resolution. 1991 (engl.)

- ↑ http://www.president.gov.tw/en/prog/news_release/print.php?id=1105499543

- ↑ Tibet Museum in Lhasa

- ↑ Tibet Museum in Dharamsala

- ↑ Namgyal Institute of Tibetology

- ↑ Offizielles Portal der Chinesischen Regierung: Bevölkerungspolitik, 2005

- ↑ 47,0 47,1 Andreas Gruschke: Nomaden ohne Weide?, Eurasisches Magazin, 2006

- ↑ Volksblatt von Liechtenstein: 100 000 tibetische Nomaden sollen in Städte umgesiedelt werden, Oktober 2007

- ↑ Offizielles Portal der Chinesischen Regierung: Tourismus, 2005

- ↑ Zugverbindung zwischen Lhasa und Peking

- ↑ Tibet verzeichnet Besucheranstieg, CRI online, 27. Dezember 2011

- ↑ CRI, Januar 2014

- ↑ Schutz des Potala [1] Radio China, Juli 2007

- ↑ Lhasa als Touristenort CRI, 24. März 2009

- ↑ China: Weltweit höchstgelegener, ziviler Flughafen nimmt Betrieb auf Tibet328, 18. September 2013

- ↑ China Radio International: Tausende Bauern und Hirten in Tibet im Tourismus beschäftigt, 2005.

- ↑ International Campaign for Tibet: Tibeter in der Tourismus-Industrie der TAR werden immer schärfer kontrolliert, 2003

- ↑ Tibet: A Human Development and Environment Report (pdf; 18,5 MB). Chapter 7: Tourism and Tibetan Culture, 2007

- ↑ Tibet: A Human Development and Environment Report (pdf; 18,5 MB). Chapter 3: Unemployment and Social Exclusion, 2007

- ↑ Offizielles Portal der Chinesischen Regierung: Industrie und Bauwesen, 2005

- ↑ 61,0 61,1 Wertvolle Rohstoffvorkommen entlang der Lhasa-Bahn gefunden, 2007

- ↑ Beschäftigung in Tibet Tibet: Fakten und Zahlen, 2005

- ↑ Official China Development Gateway: Introduction to the Implementation of the Great Western Development Strategy in China, 200

- ↑ CRI 8. Dezember 2013

- ↑ CRI 14. März 2013

- ↑ Tibet Initiative Deutschland e. V.: Umweltreport Tibet 2000, 2000

- ↑ Offizielles Portal der Chinesischen Regierung: Schutz von Naturwaldressourcen, 2005

- ↑ Tibet: Fakten und Zahlen

- ↑ Georg Miehe, Sabine Miehe: Heilige Wälder in Tibet, Uni Marburg

- ↑ Botschaft der Volksrepublik China in der Schweiz: Fragen und Antworten zu Tibet, 2004

- ↑ Cri 14. März 2013

Anhui | Chongqing | Fujian | Gansu | Guangdong | Guangxi | Guizhou | Hainan | Hebei | Heilongjiang | Henan | Hongkong | Hubei | Hunan | Innere Mongolei | Jiangsu | Jiangxi | Jilin | Liaoning | Macau | Ningxia | Peking | Qinghai | Shaanxi | Shandong | Shanghai | Shanxi | Sichuan | Taiwan (beansprucht, nicht kontrolliert) | Tianjin | Tibet | Xinjiang | Yunnan | Zhejiang

| Dieser Artikel wurde am 3. Februar 2006 in dieser Version in die Liste der lesenswerten Artikel aufgenommen. |

| Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Tibet aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar. |