| Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.

Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |

How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |

Claire Waldoff

Claire Waldoff (geb. 21. Oktober 1884 in Gelsenkirchen; gest. 22. Januar 1957 in Bad Reichenhall; gebürtig Clara Wortmann) war eine deutsche Chansonsängerin. In Berlin wurde sie vor dem Ersten Weltkrieg zur Kabarettkönigin.

Leben

Clara Wortmann wurde als elftes von 16 Kindern einer Gastwirtsfamilie in Gelsenkirchen geboren. Da sich ihr Wunsch, Ärztin zu werden, aus finanziellen Gründen nicht verwirklichen ließ, entschloss sie sich, das Schauspielfach einzuschlagen, und nahm den Künstlernamen Claire Waldoff an. 1903 hatte sie ihr erstes Engagement in Bad Pyrmont und Kattowitz. 1907 kam sie nach Berlin und machte eine Karriere als kabarettistische Chanson- und Liedsängerin, die bis 1936 anhielt und nach 1942 gänzlich endete. 1939 war sie nach Bayerisch Gmain gezogen und lebte dort bis zu ihrem Tod.

Nach dem Krieg konnte sie ihre Karriere nicht mehr fortsetzen. Die Währungsreform 1948 kostete sie ihre Ersparnisse, sie verarmte. 1953 erschien ihre Autobiografie und der Berliner Magistrat gewährte ihr anlässlich ihres 70. Geburtstags 1954 eine kleine Ehrenrente. Drei Jahre später starb sie nach einem Schlaganfall. Ihr letzter Wunsch war, im Familiengrab ihrer Lebensgefährtin Olga von Roeder beigesetzt zu werden. Der Wunsch wurde erfüllt. Das Grab befindet sich auf dem Pragfriedhof Stuttgart.

Lebensgefährtin Olga von Roeder

Olga von Roeder (* 1886; † 1963) stammte aus einer US-amerikanischen Schauspielerfamilie und war Nachkomme des Texas-Siedlers Albrecht von Roeder. 1917 lernte sie Claire Waldoff in Berlin kennen. Bis zu ihrem Tod war sie ihre Lebensgefährtin. „Wir hatten beide das große Los aneinander gezogen“, schrieb Waldoff in ihren Memoiren, „Olly ist überhaupt ein seltener, lauterer Charakter, ein wunderbarer Mensch.“

Das Paar war ein Mittelpunkt des lesbischen Lebens im Berlin der 1920er-Jahre. Von Roeder und Waldoff führten einen kulturell-politischen Salon zum Gedankenaustausch unter Lesben und waren beliebte Gäste im lesbischen Nachtleben.

Wirken

Sie erhielt zunächst kleinere Komödienrollen im Figaro-Theater am Kurfürstendamm in 5 Stücken von Paul Scheerbart. 1907 wechselte sie zum Kabarett. Rudolf Nelson engagierte sie für das Theater Roland von Berlin an der Potsdamer Straße. Ihren ersten Auftritt hatte sie in einem Etonboy-Anzug. Er machte sie über Nacht zum Stern von Berlin. Kurz vor dem Auftritt schrieb ihr der Komponist Walter Kollo ein Lied über einen liebestollen Erpel und sein Schmackeduzchen. Es war der Ersatz für ein von der Zensur verbotenes Programm mit antimilitaristischen Liedern. Bald gastierte sie auch im Chat Noir an der Friedrichstraße und am Linden-Cabaret Unter den Linden. Während des Ersten Weltkrieges war sie 1916 im Apollo-Theater in Königsberg Pr. engagiert. Ab 1924 erhielt sie Engagements in Ausstattungsrevuen unter anderem bei Erik Charell.

Claire Waldoff spezialisierte sich auf Gassenhauer, Schlager und Chansons im Berliner Jargon, den sie auf Kneipentouren gelernt hatte. Ihr Markenzeichen waren Krawatte, Hemdbluse und bronzeroter Bubikopf. Sie rauchte und fluchte auf der Bühne. Sie selbst beschrieb ihre Ausstrahlung später so: Meine einfache Art, ohne Geste, nur auf Mimik, nur auf das Mienenspiel der Augen gestellt, war etwas Neues auf der Kabarettbühne. Ich war und blieb die große Nummer in meiner Einfachheit.

Den Höhepunkt ihrer Karriere erreichte sie Mitte der 1920er-Jahre. Sie trat in den zwei größten Varietés Berlins, der Scala und dem Wintergarten, auf und unternahm Tourneen durch Deutschland. Sie wurde für Operetten und Ausstattungsrevuen engagiert und stand mit der noch unbekannten Marlene Dietrich auf der Bühne. Der Rundfunk spielte ihre Lieder. Ihre Schallplattenverkäufe erreichten Rekordhöhen. Ihr Repertoire umfasste zu dieser Zeit rund 300 Stücke.

Mit ihrer Lebensgefährtin Olga von Roeder war sie zugleich Mittelpunkt des lesbischen Berlins. Regelmäßig besuchte sie den Damenklub Pyramide, der sich im Toppkeller in Berlin-Schöneberg traf. Dort verkehrten unter anderem die Tänzerinnen Anita Berber und Cilly de Rheydt, elegante Frauen, Malerinnen und Modelle.

Die Machtübernahme durch die Nazis 1933 bedeutete auch für Claire Waldoff einen Einschnitt. Für einige Zeit hatte sie ein politisches Auftrittsverbot, weil sie noch kurz zuvor bei der kommunistischen Roten Hilfe im Berliner Sportpalast aufgetreten war. Nachdem sie der Reichskulturkammer beigetreten war, wurde es wieder aufgehoben. Mitte der 1930er-Jahre trat sie in Berlin in einem Doppelprogramm mit Lene Ludwig auf, die parodistische Tänze mit Masken von Prominenten aufführte.

1936 knickte ihre Karriere ein. Propagandaminister Joseph Goebbels verbot ihr, in der Berliner Scala zu gastieren. In Berlin gab es für sie immer weniger Engagements. 1939 trat sie noch in Rundfunk-Wunschkonzerten auf. Die Wehrmacht engagierte sie für die Truppenbetreuung. Im Januar 1942 sang sie vor deutschen Soldaten im besetzten Paris.

Veröffentlichungen

Lieder und Chansons (Auswahl)

→ Siehe auch: Liste der Lieder und Chansons von Claire Waldoff

Interpretin / Textautorin

- undatiert: Wer schmeißt denn da mit Lehm.

- undatiert: Heinrich heeßt er (nach der Melodie „Hermann heeßt er“ von Ludwig Mendelssohn).

- 1910: Det Scheenste sind die Beenekins (M: Walter Kollo).

- 1915: Da kann kein Kaiser und kein König was machen (Musik nach dem Motiv eines alten Soldatenliedes)

- 1930: Vier Stationen (M.: Erich Einegg).

Interpretin / Verfasserin der Melodie

- undatiert: Alles kommt im Leben einmal wieder (T.: Alfons Hayduck).

- 1930: Das moderne Mädel (T.: Erich Kersten).

- 1931: Die Chance der Rennbahn (T.: Kurt Steinfeld).

Interpretin (Auswahl)

- 1911: Nach meine Beene is ja janz Berlin verrückt (M.: Walter Kollo, T.: Hardt).

- 1913: Hermann heeßt er (Ludwig Mendelssohn).

- 1914: Auf der Banke, an der Panke (aus der Operette „Immer feste druff“, mit Karl Gessner) (Walter Kollo).

- 1923 Dornröschen aus’m Wedding (M.: Friedrich Hollaender, T.: Hermann Vallentin).

- 1924: Ausgerechnet Bananen (M. + T.: Frank Silver und Irving Cohn, dt. T.: Fritz Löhner-Beda).

- 1926: An der Panke – an der Wuhle – an der Spree (M.: Hans Mey, T.: Hans Brennert).

- 1928: Was braucht der Berliner um glücklich zu sein? (M.: Fritz Paul, T.: Hassenstein).

- 1929 Wegen Emil seine unanständige Lust (M.: Paul Strasser, T.: Jul. Arendt).

Autobiografie

- Claire Waldoff: Weeste noch ...! Aus meinen Erinnerungen. Progress-Verlag, Düsseldorf/München 1953

- Neuausgabe, Herausgeber: Volker Kühn: „Weeste noch ...?“ Erinnerungen und Dokumente. Parthas, Berlin 1997, ISBN 3-932529-11-1

Diskografie

Tonträger, in denen Originalaufnahmen mit Claire Waldoff enthalten sind:

- Volker Kühn (Produktion): Bei uns um die Gedächtniskirche rum. Friedrich Hollaender und das Kabarett der zwanziger Jahre in Originalaufnahmen. Mit Hans Albers, Wilhelm Bendow, Curt Bois, Marlene Dietrich, Blandine Ebinger, Joachim Ringelnatz, Trude Hesterberg, Werner Finck, Claire Waldoff, Heinz Rühmann, den Comedian Harmonists u. a.. Akademie der Künste. Edel Doppel-CD. Records-CD 0014532 TLR, 1996

- Volker Kühn (Regie): …und Rudi macht Musik dazu. Rudolf Nelson – Ein musikalisches Porträt. In Originalaufnahmen mit Hans Albers, Irene Ambrus, Eva Busch, Marlene Dietrich, Kurt Gerron, Fritz Grünbaum, Dora Paulsen, Guido Thielscher, Claire Waldoff, Käthe Erlholz, Oskar Karlweis u. a., Doppel-CD.; Edel Records-CD 0014 603 TLR, 1999

- Volker Kühn (Produktion): Singt eener uffn Hof. Kurt Tucholsky als Kabarettautor. Originalaufnahmen mit Kate Kühl, Paul Graetz, Claire Waldoff, Trude Hesterberg, Ernst Busch, Annemarie Hase, Curt Bois u. a.. Produktion: Volker Kühn, duo-phon records Berliner Musenkinder. CD 05 05 3., 1999

Über und zu Claire Waldoff

Interpretationen ihrer Lieder

- Mit „Claire Waldoff“-Programmen traten u. a. auf Astrid Bless und Karin Eickelbaum.

- Angèle Durand: Lieder der Claire Waldoff, Schallplatte, 1980

- Maegie Koreen: Dann wackelt die Wand: Eine Hommage an Claire Waldoff, CD, 2004

Bühnenstücke

- Friedel von Wangenheim: Claire Waldoff. Stationen einer Cabaret-Karriere, aufgeführt am Charlottenburger Theater Tribüne mit Angelika Mann in der Rolle der Claire Waldoff, 2000

- Katrin Schinköth-Haase: Revolverschnauze,[2] Musiktheaterstück über Claire Waldoff, 2007

- Horst Pillau: Zille, mit Walter Plathe als Heinrich Zille, verkörperte Luise Schnittert Claire Waldoff und sang Berliner Lieder von ihr, 2009[3]

- Sigrid Grajek: Claire Waldoff: Ich will aber gerade vom Leben singen... eine musikalische Biographie von und mit Sigrid Grajek und Stefanie Rediske (Piano)

Verfilmung

- Klaus Gendries, Hans-Albert Pederzani: Claire Berolina, der deutsche Fernsehfilm hatte ihre Person zum Vorbild, 1987

Postume Würdigungen

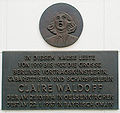

Gedenktafel am Haus Regensburger Straße 33, in Berlin-Schöneberg

Gedenkstein am Haus Friedrichstraße 107, in Berlin-Mitte

Benennungen

- Eine der Stuttgarter Stäffele in Stuttgart-Botnang wurde ihr zu Ehren in Claire-Waldoff-Weg benannt.

- 1979: In Berlin-Moabit: Claire-Waldoff-Promenade

- 1986: In Berlin-Mitte: Claire-Waldoff-Straße

Ehrungen

- Gedenktafel in der Regensburger Straße 33, Berlin-Schöneberg, in der die „Berolina des Chansons“ von 1919 bis 1933 lebte.

- 1986/87: Gedenkstein (Bronzebüste von Reinhard Jacob) vor dem Friedrichstadtpalast, Friedrichstraße 107, Berlin-Mitte.

- 2004: „Stern“ für Claire Waldoff auf dem Walk of Fame des Kabaretts in Mainz.

Literatur

- Helga Bemmann: Wer schmeißt denn da mit Lehm. Eine Claire-Waldorff-Biographie. VEB Lied der Zeit, Berlin Ost [1984?]; völlig neu bearbeitete und neu eingerichtete Ausgabe: Claire Waldoff. „Wer schmeißt denn da mit Lehm?“ Ullstein, Frankfurt/Berlin 1994, ISBN 3-548-35430-0

- Maegie Koreen: Immer feste druff. Das freche Leben der Kabarettkönigin Claire Waldoff. Droste, Düsseldorf 1997, ISBN 3-7700-1074-4

Einzelnachweise

- ↑ textlog.de Theaterkritik zu „Drei alte Schachteln“ von Peter Panter alias Kurt Tucholsky in der „Weltbühne“ vom 16. Mai 1918, Nr. 20, S. 457

- ↑ Internetseite zum Musiktheaterstück „Revolverschnauze“

- ↑ Theater am Kurfürstendamm: Zille und sein „Milljöh“ Aufführungskritik von Edelgard Richter in Menschen und Medien vom 25. Februar 2009

Weblinks

- Literatur von und über Claire Waldoff im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Susanne Herzog: Tabellarischer Lebenslauf von Claire Waldoff im LeMO (DHM und HdG)

- Claire Waldoff in der deutschen und englischen Version der Internet Movie Database

- Claire Waldoff MUGI

- Claire Waldoff. In: FemBio. Frauen-Biographieforschung. (inkl. Literaturangaben und Zitaten)

- Seite mit Bild und Grabstein von Claire Waldoff

| Personendaten | |

|---|---|

| NAME | Waldoff, Claire |

| ALTERNATIVNAMEN | Wortmann, Clara (Geburtsname) |

| KURZBESCHREIBUNG | deutsche Chanson-Sängerin und Kabarettistin |

| GEBURTSDATUM | 21. Oktober 1884 |

| GEBURTSORT | Gelsenkirchen |

| STERBEDATUM | 22. Januar 1957 |

| STERBEORT | Bad Reichenhall |

| Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Claire Waldoff aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar. |