| Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.

Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |

How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |

Lektine

Lektine sind komplexe Proteine oder Glykoproteine, die spezifische Kohlenhydratstrukturen binden und dadurch in der Lage sind, sich spezifisch an Zellen bzw. Zellmembranen zu binden und von dort aus biochemische Reaktionen auszulösen.[1] Sie üben jedoch keine enzymatische Aktivität aus.

Lektine (lateinisch legere ‚lesen‘, ‚auswählen‘) können verschiedene Stoffwechselvorgänge wie die Zellteilung, die ribosomale Proteinbiosynthese, die Agglutination von Zellen (in Bezug auf rote Blutkörperchen ist das eine Hämagglutination) oder das Immunsystem beeinflussen.

Lektine sind weit verbreitet. Sie können von Tieren,[1][2] Pflanzen[1][3][4][5] oder Mikroorganismen gebildet werden.

Einteilung

Zu den Lektinen gehören N-Acetylglucosamin-bindende Gramineae-Lektine, die Chitin-bindenden Solanaceae-Lektine, die Gruppe der Leguminosen-Lektine und die Mannose-bindenden Lektine aus Amaryllidaceae, Alliaceae und Orchidaceae. Die Lektine aus Aegopodium podagraria, Eranthis hyemalis und Urtica dioica sind bisher keiner Gruppe zugeordnet. Darüber hinaus sind noch viele weitere Lektine bekannt.[6]

Zu Lektinen zählen auch einige AB-Toxine wie z. B. hochmolekulare Samenglykoproteide wie das Rizin oder wie die bakteriellen Toxine Shiga-Toxin, Vero-Toxin, Diphtherietoxin, Exotoxin A oder alpha-Sarcin. Abrin, Ricin, Phasine (nach Phaseolus vulgaris, der Gartenbohne: Red kidney bean lectin, Erythroagglutinin, PHA-E, Phaseolin)[3] und IgSF (englisch I-type lectins ‚I Typ Lektine‘),[2][4] Calnexin und Calreticulin sind verschiedene Lektine. Ein Beispiel für ein Lektin ohne Zuckerrest ist Concanavalin A[3] aus den Samen der Jackbohne Canavalia ensiformis.

| Bezeichnung | Organismen | physiologische Funktion | Besonderheiten | Kohlenhydratspezifität |

|---|---|---|---|---|

| Abrin | Abrus precatorius | |||

| alpha-Sarcin | Schimmelpilz Aspergillus giganteus | Translationshemmung | Toxin | |

| Calnexin | Chaperon | |||

| Calreticulin | Chaperon | |||

| Concanavalin A | Jackbohne | ohne Zuckerreste | α-D-mannosyl- und α-D-glucosyl-Reste | |

| Diphtherietoxin | Corynebacterium diphtheriae | Eindringen in Zellen und Translationshemmung | Diphtherie | |

| Exotoxin A | Pseudomonas aeruginosa | Eindringen in Zellen | Toxin | |

| IgSF | Säugetiere | |||

| Linsen-Lektin (LCH) | Lens culinaris | Mannosylierte Fucose | ||

| Mitogillin | Schimmelpilz Aspergillus restrictus | Translationshemmung | Toxin | |

| Phasine | Gartenbohne, Kichererbse | Agglutinine | Hämagglutination, Toxin, hitzedeaktivierbar | |

| Erdnuss-Aglutinin (PNA) | Erdnuss | Galaktose-β1-3-N-Acetylgalactosamin-α1-Ser/Thr | ||

| Favabohnen-Lektin (VFA) | Favabohne | |||

| Hämagglutinin (HA) | Influenzavirus | |||

| Holunder-Lektin (SNA) | Schwarzer Holunder | Neu5Ac-α2-6-GalNAc-Reste | ||

| Jacalin (AIL) | Artocarpus integrifolia | (Sialinsäure)-Gal-β1-3-GalNAc-α1-Serin/Threonin | ||

| Maackia amurensis Leukoagglutinin (MAL) | Asiatisches Gelbholz | Neu5Ac/Gc-α2-3-Gal-β1-4-GlcNAc | ||

| Maackia amurensis Hämoagglutinin (MAH) | Asiatisches Gelbholz | Neu5Ac/Gc-α2-3-Gal-β1-3-(Neu5Ac-α2,6)GalNac | ||

| Orangeroter-Becherling-Lektin (AAL) | Orangeroter Becherling | Fucα1-2Galβ1-4(Fucα1-3/4)Galβ1-4GlcNAc, R2-GlcNAcβ1-4(Fucα1-6)GlcNAc-R1 | ||

| Phytohämagglutinin (PHA) | Leguminosen | |||

| Restrictocin | Schimmelpilz Aspergillus restrictus | Translationshemmung | Toxin | |

| Ricin (RCA) | Wunderbaum | Samenglykoproteid | Translationshemmung | Galaktose-β1-4-N-Acetylgalactosamin-β1-Reste |

| Schneeglöckchen-Lektin (GNA) | Kleines Schneeglöckchen | α-1-3- und α-1-6-verknüpfte Mannose | ||

| Shiga-Toxin | Shigella dysenteriae | Translationshemmung | Shigellose | |

| Soyabohnen-Lektin (SBA) | Sojabohne | |||

| Stechginster-Lektine (Gorse, Furze, UEA-I) | Stechginster | UEA: Fucα1-2Gal-R | ||

| Vero-Toxin | Enterohämorrhagische Escherichia coli | Bakterienruhr | ||

| Weizenkeim-Lektin (WGA) | Weizen | GlcNAc-β1-4-GlcNAc-β1-4-GlcNAc, 5-Acetyl-Neuraminsäure | ||

| Wicken-Lektin (VVL) | Vicia villosa |

Funktionen und Wirkungen

Agglutination und Giftigkeit

Lektine pflanzlichen Ursprungs kommen in Gemüse vor, sodass der Verdauungstrakt des Menschen Lektinen regelmäßig ausgesetzt wird. Diese Lektine können in rohem Zustand giftig für den Menschen oder Haustiere sein und erst durch Kochen irreversibel inaktiviert werden. Kultivierte Gemüse (z. B. Gartenbohnen) mit derart giftigen Lektinen können nur gegart konsumiert werden.[4]

Die Giftigkeit dieser Lektine besteht u. a. darin, dass sie rote Blutkörperchen verklumpen. Infolge der Hämagglutination können Gefäße verstopfen. Ab einer bestimmten Menge führt das zu Kopfschmerzen, Erbrechen, Durchfall sowie zu Magen- und Darmbeschwerden, in extremen Fällen kann der Verzehr tödlich enden. Bei besonders lektinreichen Arten, wie beispielsweise Feuerbohnen, können bereits vier oder fünf rohe Samen beim Erwachsenen erste Symptome verursachen. Vergiftungssymptome treten rasch ein, meist ein bis drei Stunden nach Verzehr und verschwinden meist ebenso rasch wieder – etwa drei bis vier Stunden nach dem Einsetzen.[5][7]

Andere Lektine sind resistenter gegenüber Hitze.

Manche Lektine sind nicht giftig, z. B. Lektine aus der Kartoffel.

Antibiotische Wirkung

In ihrer Wirkungsweise ähneln Lektine oftmals den Antibiotika. So ist Rizin ein potenter Hemmer der ribosomalen Proteinbiosynthese. Zum Teil wirken Lektine toxisch auf Kleinlebewesen und finden somit Verwendung als Pflanzenschutzmittel gegen Insekten.

Botenstoffe

Lektine sind in der Regel an der äußeren Membranoberfläche angelagert. Zudem spielen sie eine Rolle bei der Kommunikation und Interaktion von Zellen und Organismen. So sind sie an vielen Erkennungsprozessen beteiligt. So können sich mit Hilfe der Lektin-Polysaccharid-Interaktion Bakterien wie das Rhizobium trifolii an die Wurzeln von Klee heften. Mit der Erkennung wird die Symbiose von Knöllchenbakterien und Hülsenfrüchtlern erst möglich und ist dadurch spezifisch.

Ähnliche Erkennungsmechanismen spielen bei der Befruchtung der menschlichen Eizelle eine Rolle.

Keimung

Lektine können im Rahmen der Ontogenese eine Rolle spielen. Durch den Keimvorgang werden einige pflanzliche Lektine inaktiviert.

Chaperone

Beispiele für Lektine sind Calnexin und Calreticulin, die als Chaperone bei der Proteinfaltung dienen.

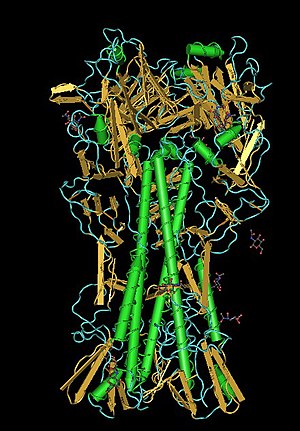

lila: Glycan, grün: Protein-Kohlenstoff, rot: Sauerstoff, blau: Stickstoff, weiß: Wasserstoff

IgSF

Über 500 verschiedene Proteine der IgSF-Immunglobulin-Familie wurden aufgrund bioinformatischer Analysen von Säugetier-Genomen vorausgesagt.[2] Dazu gehört die SIGLEC-Familie (englisch sialic acid–binding immunoglobulin-type lectins), eine Gruppe Sialinsäure bindender Lektine.[2]

Vorkommen in Hülsenfrüchten

Folgende Tabelle stellt den Lektingehalt verschiedener Hülsenfrüchte dar (laut USFDA[5]):

| Sorte | Lektingehalt in hämagglutinierenden Einheiten (HAE) |

|---|---|

| Rote Kidney-Bohne, roh | 20.000 – 70.000 |

| Weiße Kidneybohne, roh | 7000 – 23.000 |

| Ackerbohne, roh | 1000 – 7000 |

| Rote Kidney-Bohne, gargekocht | 200 – 400 |

Einzelnachweise

- ↑ 1,0 1,1 1,2 Goldstein, Irwin J., Colleen E. Hayes: The lectins: carbohydrate-binding proteins of plants and animals. Advances in Carbohydrate Chemistry and Biochemistry, Band 35, 1978, S. 127-340 doi:10.1016/S0065-2318(08)60220-6

- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 Varki Ajit, Paul R. Crocker: I-type lectins. In: Varki, A., R. D. Cummings, J. D. Esko, et al.: Essentials of Glycobiology, 2. Auflage, 2009, PMID 20301278, Kapitel 32

- ↑ 3,0 3,1 3,2 Römisch, Annette Feussner: Process for the specific detection of glycosylated proteins. European Patent No. EP 1008852, 3. September 2003.

- ↑ 4,0 4,1 4,2 Kupper Jacqueline, Cornelia Reichert: Vergiftungen mit Pflanzen. In: Therapeutische Umschau, Band 66, Nr. 5, 2009, S. 343–348.

- ↑ 5,0 5,1 5,2 FDA: Bad Bug Book: Foodborne Pathogenic Microorganisms and Natural Toxins Handbook Phytohaemagglutinin (Memento vom 8. März 2013 im Internet Archive)

- ↑ Arpad Pusztai, Susan Bardocz: Lectins – Biomedical Perspectives, 2005, Taylor & Francis, ISBN 0 7484-0177 6. S. 2ff.

- ↑ Informationszentrale gegen Vergiftungen: Gartenbohne

Literatur

- Voet, D., Voet, J. G., Biochemistry, Wiley Intl. Edition, Wiley, 2004

- Stryer, L. et al., 1996 Biochemie, Brock Mikrobiologie 2001

- Pusztai, A und Bardocz, S: Biological Effects of Plant Lectins on the Gastrointestinal Tract:Metabolic Consequences and Applications. (PDF) In: Trends Glycosci.Glycotechnol. 8, 1996, S. 149–165.

- Harold Rüdiger: Lectine: Vorkommen, Anwendung und Funktion, Chemie in unserer Zeit, 15. Jahrg. 1981, Nr. 5, S. 155–162, ISSN 0009-2851

Weblinks

- biologie.uni-hamburg.de: Lektine

- LectinLabs

- Lektinliste (PDF; 269 kB). Abgerufen am 6. August 2013.

| Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Lektine aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar. |