| Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.

Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |

How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |

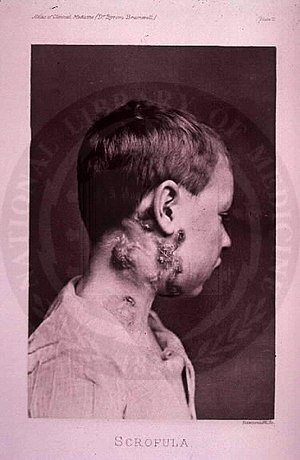

Skrofulose

Skrofulose (auch Skrofeln, von lateinisch scrofula „Halsdrüsengeschwulst“) ist die historische Bezeichnung einer Hauterkrankung. Am ehesten handelte es sich dabei um Fälle von Hauttuberkulose.[1]

Begriff und Symptome

Nach Dornblüths klinischem Wörterbuch (1927)[2] handelt es sich bei Skrofulose bzw. Skrofeln um einen älteren Begriff, der nach damaligem Sprachgebrauch in zwei sich überschneidenden Bedeutungen verwendet wurde: zum einen für eine „exsudative Diathese“, also eine konstitutionelle Neigung, auf unbedeutende Reize mit chronischen Entzündungen zu reagieren, die als Vorstufe, von manchen Autoren auch bereits als Form der Tuberkulose aufgefasst wurde, zum anderen für eine Tuberkulose des Kindesalters mit chronischen Entzündungen der Lymphdrüsen, Haut, Schleimhaut, Knochen.

Mit dem Begriff „Skrofeln“ wurde im Mittelalter ein umfangreiches Krankheitsbild bezeichnet, das auch verschiedene andere Hals- und Gesichtskrankheiten umfasste, die auch bei Erwachsenen auftraten und in einigen Landstrichen wohl endemisch waren. In der heutigen Terminologie wird der Begriff Skrofulose nicht mehr verwendet.[3] Als ein Heilmittel der Volksmedizin galt die Braunwurz, die daher den Gattungsnamen Scrophularia erhielt.

Heilungsrituale

Bereits im 11. Jahrhundert hatte man Königen wundertätige Fähigkeiten zugesprochen. So soll unter anderem Robert II. von Frankreich übernatürliche Heilkräfte besessen haben, aber auch Eduard dem Bekenner werden wunderbare Heilungen zugeschrieben. Ab etwa dem 13. Jahrhundert bis in die Frühe Neuzeit bestand in Frankreich und England die Vorstellung, der rechtmäßig gesalbte König könne Skrofeln durch bloßes Handauflegen heilen („the king’s evil“). Ein entsprechendes Heilungsritual war in beiden Ländern auch Teil der Krönungsriten und wurde regelmäßig, zeitweise sogar täglich, an Kranken ausgeübt, die oft eigens aus weit entfernt liegenden Gebieten des Königreichs anreisten. Der mit der Kraft des Heilens begabte König wurde auch Thaumaturg genannt. In Frankreich spielte dabei seit Ludwig X. der Besuch am Grab des heiligen Markulf nach der Krönung eine wichtige Rolle.

Als Jakob I. 1603 den englischen Thron bestieg und die dortige Stuart-Dynastie gründete, betrachtete er die durch den Glauben an Wunderwirkung unprotestantisch, katholisch oder abergläubisch erscheinende Tradition zuerst mit Ablehnung und ließ sich nur widerwillig darauf ein, indem er die Wirkung sublimiert als Gebet deutete.[4] Nach der Stuart-Restauration 1660 nutzte Karl II. das Handauflegen besonders intensiv, um die sakrale Dimension der Königsherrschaft (sein Vater und Vorgänger war 1649 hingerichtet worden) als wiederhergestellt zu demonstrieren; mehreren zehntausend, vielleicht bis zu 100.000 seiner Untertanen (zwei Prozent) legte er in seiner Regierungszeit die Hand auf.[5] Der skeptische Oranier Wilhelm III., der nach der Vertreibung des Stuarts Jakob II. in der Glorious Revolution von 1689 König von England wurde, verweigerte sich dem Ritual. Das einzige Mal, als er sich zu einer solchen Berührung herabließ, tat er es mit den Worten: „Gott gebe Euch eine bessere Gesundheit und mehr Verstand.“[6][7] Königin Anne nahm das Ritual noch einmal auf, ihr Nachfolger Georg I. (1714–1727) jedoch beendete es endgültig, da er es „zu katholisch“ fand. In Frankreich wurde es zur Krönung des Restaurationskönigs Karl X. (1825–1830) das letzte Mal praktiziert.

Literatur

- Marc Bloch: Die wundertätigen Könige. Beck, München 1998, ISBN 3-406-44053-3 (erste deutsche Übersetzung des mentalitätsgeschichtlichen Klassikers Les rois thaumaturges von 1924; Besprechung).

- David C. Douglas: Wilhelm der Eroberer. 2. Auflage. München 1995, ISBN 3-424-01228-9, S. 258 f.

- Peter Gienow: Die Skrophulose, das vergessene Miasma (= Miasmatische Schriftenreihe. Bd. 9). Peter Irl, Buchendorf 2007, ISBN 3-933666-42-2.

Einzelnachweise

- ↑ Skrofulose und Skrofeln in Roche Lexikon Medizin

- ↑ Skrofulose, Skrofeln in: Otto Dornblüth: Klinisches Wörterbuch, 13./14. Auflage, 1927

- ↑ Robert Ködel: Begriffserläuterung: Skrofulose. In: Allgemeine Homöopathische Zeitung. 255, 2010, S. 13, doi:10.1055/s-0029-1242580.

- ↑ Raymon Crawfurd: The King’s Evil. Clarendon, Oxford 1911, S. 82 f.; Stephen Brogan: The Royal Touch as Adapted by James I. In: History Today. Bd. 61, 2011, Nr. 2, S. 46–52.

- ↑ Ronald G. Asch: Die Stuarts. Geschichte einer Dynastie. Beck, München 2011, S. 77.

- ↑ Sigmund Freud: Totem und Tabu. In: Fragen der Gesellschaft – Ursprünge der Religion. Studienausgabe. Bd. 9. Frankfurt am Main 1974, S. 334.

- ↑ James G. Frazer: The Magic Art, and the Evolution of Kings (= The Golden Bough – a Study in Magic and Religion. Bd. 2). 3. Auflage. Mc Millan, London 1911, S. 368–370.

| Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Skrofulose aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar. |