| Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.

Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |

How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |

Turner-Syndrom

| Klassifikation nach ICD-10 | ||

|---|---|---|

| Q96.- | Turner-Syndrom | |

| Q96.0 | Karyotyp 45,X | |

| Q96.1 | Karyotyp 46,X iso (Xq) | |

| Q96.2 | Karyotyp 46,X mit Gonosomenanomalie, ausgenommen iso (Xq) | |

| Q96.3 | Mosaik, 45,X/46,XX oder 45,X/46,XY | |

| Q96.4 | Mosaik, 45,X/sonstige Zelllinie(n) mit Gonosomenanomalie | |

| Q96.8 | Sonstige Varianten des Turner-Syndroms | |

| Q96.9 | Turner-Syndrom, nicht näher bezeichnet | |

| ICD-10 online (WHO-Version 2013) | ||

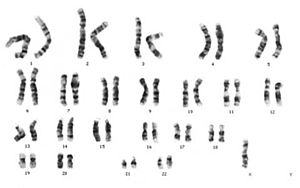

Das Turner-Syndrom, auch unter den Synonymen Ullrich-Turner-Syndrom (UTS) oder Monosomie X bekannt, ist eine bei Frauen auftretende angeborene Erkrankung mit vielfältigen Symptommöglichkeiten (siehe unten), deren Ursache eine gonosomale Monosomie ist. Bei dieser Chromosomenaberration findet sich anstelle von zwei Geschlechtschromosomen (XX oder XY) nur ein funktionsfähiges X-Chromosom in den Körperzellen.

Bereits 1929 berichtet der deutsche Kinderarzt Otto Ullrich von Auffälligkeiten des Ullrich-Turner-Syndroms. Die Auffälligkeit wurde von dem US-amerikanischen Endokrinologen Henry H. Turner (1892–1970)[1] 1938 erstmals unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten beschrieben.[2] 50 % der betroffenen Frauen haben den Karyotyp 45,X (oder 45,X0), während etwa 40 % der Betroffenen ein Mosaik aufweisen, in dem sowohl Zellen mit einem als auch Zellen mit zwei oder mehr X-Chromosomen vorhanden sind.

Ursache

Die Ursache des Syndroms ist eine fehlerhafte Verteilung der Chromosomen meist während der postmeiotischen Keimzellteilung, also der Entwicklung von Spermium oder Eizelle der Eltern, meistens findet der Fehler auf der väterlichen Seite statt und es wird ein Spermium mit nur 22 Chromosomen gebildet (anstatt 23,X oder 23,Y). Theoretisch kann das mit allen Chromosomen passieren –, es kann jedoch nur bei den Gonosomen zu einem lebensfähigen Organismus führen, allerdings enden auch 95–99 % der 45,X-Schwangerschaften mit einem Abort und sind somit die häufigste Ursache von Spontanaborten.[3][4] Entweder fehlt also in allen Zellen ein Gonosom komplett (45,X bzw. 45,X0), oder es gibt ein strukturell auffälliges X-Chromosom (das zweite X-Chromosom ist ringförmig oder verkleinert), oder es entsteht ein Mosaik mit einem sogenannten Marker Chromosom (45,X/46,X,mar)[5] oder anderen Kombinationen (45,X/46,XX),(45,X/46,XY),(45,X/47,XXX).

Häufigkeit

Unter 2500 Geburten von Mädchen wird eines mit einem Ullrich-Turner-Syndrom geboren. Damit gilt das Turner-Syndrom als häufigste Form der Gonadendysgenesie bei Frauen. Es wird geschätzt, dass etwa 3 % der weiblichen Embryonen eine funktionelle Monosomie X aufweisen, von denen etwa 98–99 % bereits im Verlauf der Schwangerschaft absterben, die dann mit einer Fehlgeburt meist innerhalb der ersten drei Schwangerschaftsmonate endet.

Häufige Merkmale

- Pränatal (vorgeburtlich) fällt im Ultraschall häufig eine zum Teil sehr ausgeprägte Nackentransparenz auf. Die Flüssigkeitsansammlung kann sich bei schweren Formen, bei denen in der Regel ein Herzfehler – typischerweise eine Aortenisthmusstenose – vorliegt, auch als Hygroma colli, dorsonuchales Ödem oder Hydrops fetalis zeigen.

- Strang-Gonaden: nicht funktionsfähige, bindegewebig degenerierte Ovarien (Eierstöcke), sogenannte Streak-Ovarien. Die Ovarien enthalten zum Zeitpunkt der eigentlichen Menarche keine Follikel mehr und können keine Östrogene herstellen mit einer daraus resultierenden Unfruchtbarkeit.

- Gelegentliche Fehlbildungen innerer Organe, insbesondere von Herz und Aorta (häufig Aortenisthmusstenose), Nieren (Hufeisenniere, Nierenagenesie) und Harnleitern, Skelett und Bandapparat

- Schwellungen an Händen und Füßen (Lymphödem) bei Neugeborenen und Erwachsenen

- Mittelohrentzündungen im Kindesalter

- Leberflecken (gutartige Pigmentnävi) (oft besonders viele und/oder besonders große)

- flacher, schildförmiger Brustkorb, weiter Mamillenabstand

- im Nacken heruntergezogener Haaransatz

- Pterygium colli, eine zwischen dem Processus mastoideus und dem Acromion des Schulterblattes liegende flügelförmige Hautfalte am Hals

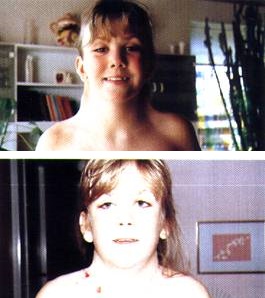

- Kleinwuchs (durchschnittliche Erwachsenengröße von ungefähr 145 cm, wobei die Körpergröße durch die Gabe von Wachstumshormonen erhöht werden kann)

- Meist verzögerte Pubertät mit Ausbleiben der spontanen Entwicklung der sekundären Geschlechtsmerkmale (Brust, Fettverteilung), was jedoch durch die Gabe weiblicher Geschlechtshormone eingeleitet werden kann

- Ausbleiben der Menstruation (Regelblutung/Periode), welche durch Hormongaben in den üblichen Zyklus gelenkt werden kann. Wegen des Fehlens der Follikel in den Ovarien bleibt die Unfruchtbarkeit aber bestehen.

- Erhöhtes Osteoporose-Risiko

- Cubitus valgus mit verstärktem Abweichen des Unterarms gegenüber dem Oberarm

- Ohrdysplasien

- Nageldysplasien

- Keratokonus (Erkrankung der Hornhaut)[6]

Die Intelligenz von Mädchen oder Frauen mit Turner-Syndrom entspricht dem Durchschnitt. Auch die Lebenserwartung ist nicht herabgesetzt. Häufig wird das UTS erst im Grundschulalter entdeckt, da die Mädchen vorher unauffällig waren.

Mädchen/Frauen mit Turner-Syndrom können ein normales Leben führen und sich durch Hormonbehandlungen ab dem 12. Lebensjahr weitgehend regelgerecht entwickeln. Die Infertilität bleibt aber in der Regel durch die wegen des Fehlens von Follikeln nicht zum Eisprung fähigen Ovarien bestehen. Bei Kinderwunsch könnte eine Behandlung per Eizellspende durchgeführt werden, was aber derzeit in Deutschland verboten ist.

Bis auf die Behandlungen der Symptome ist keine Therapie möglich.

Obwohl 98 % der betroffenen Embryonen noch im Mutterleib sterben, ist das Turner-Syndrom der einzige Fall, der bei einer Unterzahl an Chromosomen eine Entwicklung zulässt. Dies ist der doppelten Gen-Aktivität des X-Chromosoms zuzuschreiben, die bei Männern die mangelnde Gen-Aktivität des Y-Chromosoms ausgleicht. Auch eine Behandlung der Fehlbildungen ist möglich, wie etwa durch die Gabe von Wachstumshormonen zur Vermeidung eines Kleinwuchses. Das Wachstumshormon wird dem betroffenen Kind circa ab dem 4. Lebensjahr täglich gespritzt, um Kleinwuchs zu mindern. Für diese Therapie gibt es jedoch keine absolute Erfolgsgarantie.

Normalerweise wird ab dem zwölften Lebensjahr eine Behandlung mit den weiblichen Geschlechtshormonen (Östrogenen) durchgeführt, welche die Brustbildung einleiten sollen. Später kommen noch die Progesterone hinzu, welche zum Einsetzen der Regelblutung führen.

Literatur

- Angelika Bock: Leben mit dem Ullrich-Turner-Syndrom. Reinhardt, München 2002, ISBN 3-497-01618-7.

- Thomas Mohnike: Ein Leben mit dem Ullrich-Turner-Syndrom. Patientenbroschüre. Illustrationen: Heide Henschel. Turner-Syndrom-Vereinigung Deutschland e. V., Frankfurt/M. 2015.

- Klaus Sarimski: Entwicklungspsychologie genetischer Syndrome. 3. Auflage. Hogrefe, Göttingen 2003, ISBN 3-8017-1764-X.

- Manfred Stauber, Thomas Weyerstahl: Gynäkologie und Geburtshilfe (= Duale Reihe.) Thieme, Stuttgart 2001, ISBN 3-13-125341-X, S. 34–35.

- Natura Biologie für berufliche Gymnasien. Berufliche Oberstufe. Stuttgart 2011, ISBN 978-3-12-045306-2, S. 125.

- Anne-Christine Ermisch: X-MAL ANDERS - Ullrich-Turner-Syndrom - ja und?! 2014 ISBN 978-3-86468-816-4, S. 144

- Lois Jovanovic, Genell J. Subak-Sharpe: Hormone. Das medizinische Handbuch für Frauen. (Originalausgabe: Hormones. The Woman’s Answerbook. Atheneum, New York 1987) Aus dem Amerikanischen von Margaret Auer, Kabel, Hamburg 1989, ISBN 3-8225-0100-X, S. 53, 262 f. und 386.

Weblinks

- www.turner-syndrom.de - Turner-Syndrom-Vereinigung Deutschland e. V.

- n-tv.de: Mäuse ohne Mütter gezüchtet - Aus genetisch entmannten Zellen: d. h. künstlich erzeugte Monosomie X bei (Säuge-)Tieren

Siehe auch

- Genetik

- Liste der Syndrome

- Pseudoautosomale Region

- Turner-Zahn, ein missgebildeter Zahn, der mit dem Turner-Syndrom nichts zu tun hat.

Einzelnachweise

- ↑ Heinz-Peter Schmiedebach: Turner, Henry Hubert. In: Werner E. Gerabek, Bernhard D. Haage, Gundolf Keil, Wolfgang Wegner (Hrsg.): Enzyklopädie Medizingeschichte. De Gruyter, Berlin/ New York 2005, ISBN 3-11-015714-4, S. 1425.

- ↑ H. H. Turner: A Syndrome of infantilism, congenital webbed neck, and cubitus valgus. In: Endocrinology. 1938;23, S. 566–574.

- ↑ Gustav-Adolf von Harnack, Berthold Koletzko: Kinder- und Jugendmedizin. Springer-Medizin-Verlag, Heidelberg 2007, ISBN 978-3-540-48632-9.

- ↑ Marion Kiechle: Gynäkologie und Geburtshilfe. Elsevier, Urban & Fischer, München 2011, ISBN 978-3-437-42407-6.

- ↑ Heinrich Schmidt-Matthiesen, Dietrich von Fournier: Gynäkologie und Geburtshilfe Lehrbuch für Studium und Praxis. Schattauer, Stuttgart 2004, ISBN 3-7945-2260-5.

- ↑ M. Macsai, E. Maguen, P. Nucci: Keratoconus and Turner's syndrome. In: Cornea. Band 16, Nummer 5, September 1997, S. 534–536, PMID 9294684.(PDF)

| Bitte den Hinweis zu Gesundheitsthemen beachten! |

| Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Turner-Syndrom aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar. |