| Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.

Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |

How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |

Alte Maße und Gewichte (deutschsprachiger Raum)

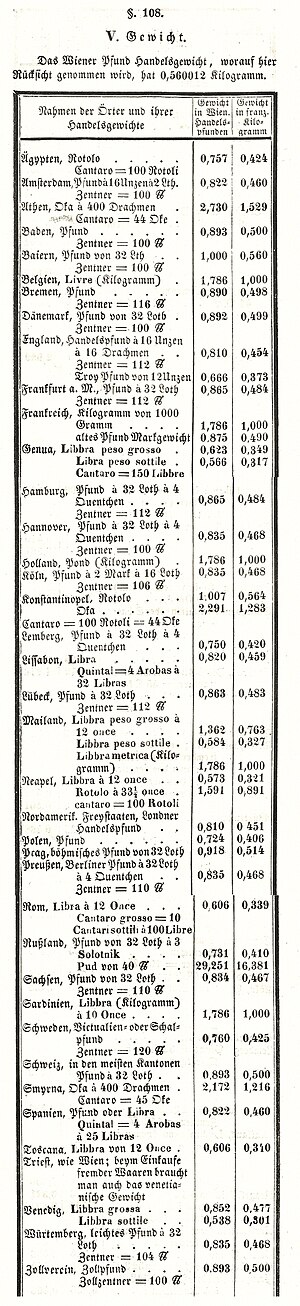

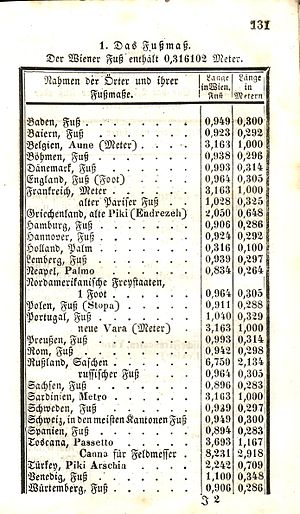

Hier sind historische Maße und Gewichte des deutschsprachigen Raumes vor allem des 19. Jahrhunderts aufgeführt. In den Abbildungen sind auch alte internationale Maßeinheiten mit ihrer Umrechnung ins metrische System angegeben. Zwar sind die Beziehungen innerhalb eines Systems einigermaßen gleichbleibend, die Einheiten waren örtlich und zeitlich aber teils erheblichen Veränderungen unterworfen. Vor einer Umrechnung in das metrische System ist stets genau zu prüfen, ob der verwendete Umrechnungsfaktor für die entsprechende Zeit am jeweiligen Ort tatsächlich Geltung hatte.

- Speziell siehe auch Alte Maße und Gewichte in:

- (heutiges) Deutschland: Baden, Bayern, Braunschweig, Hannover, Hessen, Mecklenburg, Nürnberg, Preußen, Sachsen

- Österreich/Habsburgerraum

- Niederlande

- Schweizerische Eidgenossenschaft

Metrisches System

Zur Überwindung der örtlichen Unterschiede, vor allem bei den Längenmaßen und Gewichten, wurde, ausgehend von Frankreich (1791, 29. November 1800), das metrische System eingeführt, das auf dem dafür geschaffenen Urmeter basiert. Dem französischen Beispiel folgten nach und nach viele andere Staaten.

Die „Preußische Maaß- und Gewichtsordnung“ vom 16. Mai 1816 vereinheitlichte die Größen unter Zugrundelegung des rheinländischen Fußes, definiert als Teil des alten (in Frankreich gesetzlich nicht mehr gültigen) französischen Längenmaßes, der Toise du Pérou: 1 preußischer Fuß = 139,13 Pariser Linien (Untereinheit der Toise, entspricht 31,387728 cm).

Der Norddeutsche Bund beschloss am 17. August 1868, zum Jahreswechsel 1868/1869 das metrische System einzuführen; Bayern folgte am 29. April 1869 mit Wirkung zum 1. Januar 1872. Das metrische System galt ab 1871 im gesamten nun gegründeten Deutschen Reich. Am 20. Mai 1875 unterzeichneten 17 Staaten die Meterkonvention.

Zählmaße

| Zahlmaß | Stück | Anmerkungen |

|---|---|---|

| Riemen[1] | ½ | Lachs |

| Fardell/Fardello[2] | 1 | Pack Zimt (im holländ.) |

| Frangot/Fargot | 1 | Ballen von 150 bis 160 Pfund (franz. um Lille)[3] |

| Karte[4] | 2 | Pfund Seide |

| Remel/Rähmel | 1 | Bund Flachs a. 20 Pfund (deutsch.) Nordwestdeutschland[5][6] |

| Riem | 2 | Ries (Packpapier)[7] |

| Spule Garn | 2 | Stück oder 4 Toll = 40 Gebinde = 1600 Faden[8] |

| Paar | 2 | nur für zusammengehörige Objekte |

| Schuss Brot[9] | 2 | für Laibe (Backwaren) |

| Kast | 4 | Stück[10] (schwedisches Maß) |

| Bandel[9] | 4 | für Vögel |

| Klupper[11] | 4 | in Nürnberg |

| Kohrdsch/Corge/Koorje | 4 | Göndas[12] |

| Gönda/Gunda | 5 | Stück[12] |

| Ring[4] | 5 | Pfund Draht |

| Seidel[4] | 5 | Zentner Eisen |

| Buch[13] | 5 | Caderno (portugies.) |

| Caderno[13] | 5 | Bogen Papier (portugies.) |

| Wurf[9],[14] | 5 | für Geldstücke, andere zählbare Dinge |

| Polst[15] | 5 | Stück (nur in Fulda) |

| Stroh[16] | 6 | Wall = 480 Stück |

| Pfund | 8 | Stück (in Regensburg 1 Pfund Salz = 8 Schilling = 240 Scheiben)[11] |

| Halbstiege | 10 | |

| Dekade | 10 | |

| Decher, auch Decker[17] | 10 | an das Dezimalsystem angepasstes „Dutzend“, = 2 Polst zu je 5 Stück (meist Leder)[15] |

| Dicker[17] | 10 | für Felle |

| Pack Tuch | 10 | Stück oder Saum mit 22 Tuch a' 32 Ellen[18] |

| Zehnling | 10 | Stück Felle[19] |

| Schöberlein[14] | 10 | Stück Garben, Bunde |

| Binde[18] | 10 | Strick = 250 Aale |

| Bündel | 10 | Stück Hasenfelle[20] |

| Dutzend | 12 | |

| Tylt | 12 | Dänemark[11], 12 Tylt = 1 Groß, |

| Ballen[4] | 12 | Stück Tuch |

| Tolft[21] | 12 | Stück Bretter in Schweden |

| Recke[16] | 12 - 16 | Ellen Leinwand |

| Großes Dutzend/long dozen | 13 | Stück[22](Engl.) |

| Globen Flachs[15] | 15 | Kanten = 6 Hände voll (nur in Fulda) |

| Mandel, Malter, Hocke[23] | 15 | engl. großes Dutzend |

| Bauern-, Große Mandel | 16 | bessere Teilbarkeit |

| Stiege, Steige | 20 | Fischhandel[24], Tuch- und Leinenhandel, Holz, Rauchwaren und Leder |

| Scores[18] | 20 | Stück Häute |

| Courge/Corge, Korsch (Ballen)[25] | 20 | Stück |

| Kohrdsch | 20 | Tücher[15] (Indien) |

| Saum | 22 | Tücher oder Stück à 32 Ellen[18] |

| Alfabet | 23 | Stück Bogen (im Buchhandel)[26] |

| Barchet[27] | 24 | Ellen Tuch in Ulm |

| Büschel[9] | 25 | Federn |

| Bandel[9] | 25 | Frösche |

| Stoß[28] | 25 | Blätter, 12 Blätter = 1 Pack (in der Spielkartenherstellung) |

| Viertel | 25 | Stück Krebse[9] |

| Band, Bund | 30 | |

| Schilling[4] | 30 | Stück |

| Kiepe[29] | 30 | Stiegen à 20 Stück Schollen in Lübeck |

| Mollen[16] | 30 | Bund Stroh in Stettin (in Rostock: Moller) |

| Kohrdsch | 40 | Körbe javanischer Tabak (Indien)[15] |

| Timber, Zimmer[30] | 40 | Rauchwerk engl. Maß |

| Zimmer, Klipper[31] | 40 | zu 4 Decher |

| Vartel | 45 | Barchent[32] |

| Fardel[33] | 45 | Barchet-Tücher (in Ulm) |

| Mazzo[34] | 50 | Stück (türkisches Maß) |

| Schober[14] | 60 | Stück Garben, Bunde |

| Zimmer | 60 | zu 5 Dutzend, für Bauholz (Bretter und Balken) |

| Schock[35] | 60 | 1 Schock = 3 Stiegen = 4 Mandel = 5 Dutzend |

| Keg | 60 | Stück, aber 2 Keg = 100 oder 120 Stück[36] (engl.Maß) |

| Rolle Pergament | 60 | 5 Dutzend Häute oder 60 Blätter im englischen Pergamenthandel[37] (roll of parchment) |

| Büschel | 60 | Stück zusammengebundene unbrauchbare Blechtafeln[38] |

| Großschock, Bauernschock | 64 | = 4 Bauernmandel |

| Webe | 72 | Tuch- und Leinenhandel |

| Wall, Wahl, Oll | 80 | Fischhandel in Danzig, Frankfurt/M, Dänemark[11] |

| Ballen | 100 | Stück Hasenfelle[20] |

| Bund[9] | 100 | Federn, entspricht 4 Büschel |

| Platteis | 110 | Fische[32] |

| Großhundert | 120 | |

| Hundert | 124 | Stück bei Stockfisch und Klippfisch[39] |

| Sack[4] | 134 | Pfund Salz |

| Gros, Groß, Gross | 144 | mithin 12², also 12 Dutzend |

| Kufe[4] | 150 | Pfund Salz |

| Roll/Krippe | 180 | Stockfische[32] |

| Bausch, Buscht, Bust[40] | 181 | Bogen Papier (in der Papierherstellung (Papiermühle)) |

| Last[9] | 200 | für Häute |

| Pfund | 240 | Stück (in Nürnberg)[11] |

| Millar | 1.000 | Stück/Pieza in Kastilien[41] |

| Großtausend | 1.200 | 1 Großtausend = 100 Dutzend |

| Maß, Großgros | 1.728 | oft für Blatt Papier, 12 Groß oder ein Dutzend Groß, also 12³ |

| Krippe, Kribbe, Kasten[11] | 2.180 | im Stockfischhandel |

| Wall, Wahl, Oll | 4.800 | 1 Wall = 80 Schock; Fischhandel in Pommern, Stralsund[11] |

| Last[4] | 12.000 | Stück Heringe |

Speyrer Maße

Im Mittelalter gab es in größeren Städten eigene Maßsysteme, die auch Stückmaße für örtlich häufig gehandelte Güter umfassten. Ein Beispiel ist die Stadt Speyer, die Stückmaße für Stroh, Heu, Bündelholz und Heringe hatte.[42]

- Tabelle siehe Stückmaß

- Siehe auch: Zahlensystem

Längenmaße

| Punkt | um 0,35 mm |

|---|---|

| 1/72 Zoll | |

| Linie | 1/12 Zoll |

| 1/10 Zoll (jünger; in der Schweiz z. B. ab 1838) | |

| 2,179 mm (Preußen) | |

| 2,5 mm (Hessen bis 1871) | |

| 3,0 mm (Baden bis 1871, Schweiz 1838–1876) | |

| Finger | 1/24 Elle |

| Zoll | 1/12 Fuß = 12 Linien |

| 1/10 Fuß = 10 Linien (jünger; in der Schweiz z. B. ab 1838) | |

| 2,615 oder 3,7662 cm (Preußen) | |

| 2,5 cm (Hessen bis 1871) | |

| 3,0 cm (Baden bis 1871, Schweiz 1838–1876) | |

| Hand(breit) | um 10 cm = 1 dm |

| 1/6 Elle = 4 Zoll | |

| Dezimalfuß | 10 Zoll |

| Fuß, Schuh, Werkschuh | meistens 12 Zoll = 25–43 cm, manchmal ½ Elle |

| jünger 10 Zoll (Hessen, Baden; in der Schweiz ab 1838) | |

| 1 meckl. Fuß = 0,291 m | |

| 25,0 cm (Hessen bis 1871) | |

| 30,0 cm (Baden bis 1871, Schweiz 1838–1876) | |

| Stange | 10 Schuh á 30,0 cm = 3 m (Schweiz) |

| Spann(e) | Abstand zwischen Daumen- und Mittelfingerspitze (kleine Spanne) |

| Abstand zwischen Armbeuge und Handwurzel | |

| Abstand zwischen Mittelfingerspitze und Handwurzel | |

| Abstand zwischen Daumen- und der Spitze des kleinen Fingers (große Spanne) | |

| ½ Elle | |

| Elle | Abstand zwischen Ellbogen und Mittelfingerspitze |

| doppelter Abstand zwischen Ellbogen und Handwurzel | |

| 2 Fuß | |

| 50–85 cm | |

| Schritt | etwa 71–75 cm |

| Doppelschritt | etwa 142–150 cm = 2 Schritt |

| Klafter | Spannweite der Arme |

| 3 Ellen | |

| 6 Fuß | |

| 1,7–2,91 m, in der Schweiz (1838–1876) 1,8 m, in Hessen-Darmstadt 2,5 m | |

| Faden | 6 Fuß (zur Tiefenmessung) |

| Rute (Ruthe) | 3 ½–7 m, meistens um 4,6 m, in der Schweiz (1838–1876) 3,0 m |

| 10, 12, 14, 15 oder 16 Fuß | |

| 2 Doppelschritt | |

| Gert | 10–20 Schuh (Mittelfranken),[43] 3,60 m (Ergersheim, Mittelfranken)[44] |

| Lachter | 1 Lachter = 6 Fuß + 8 Zoll = 1,938 m (Meckl./Bergbau) |

| 1,829–2,092 m (Bergbau) | |

| 8 Spann | |

| 80 Zoll (Preußen) | |

| Meile | häufig um 7 ½ km (1/15 Äquatorialgrad) oder über 9 km |

| 2 (Weg-)Stunden | |

| 2.000 Klafter = 12.000 Fuß | |

| 24.000 Fuß | |

| 1.000 Doppelschritte (römische Antike) | |

| 1.000 oder 2.000 Ruten | |

| 16.000 Ellen = 32.000 Fuß | |

| Tagesreise | etwa 27–36 km |

| Etmal | (niederländ. Tag), Strecke, die ein Schiff von Mittag bis Mittag (in der Zeit eines astronomischen Tages) zurücklegt, Tagesreise, wiederkehrende Flutzeit von 12 Stunden oder Tagesperiode von 24 Stunden |

Flächenmaße

Maßeinheiten der Flächenmessung.

- Siehe auch: Papierformat

| Acker (in der Landwirtschaft) | 19,0647–64,431 a |

|---|---|

| 2 Scheffel = 5.534,20 m² in Kursachsen | |

| 2 Ruten breit (Calenberg) | |

| Himten Acker | ca. 1/5 Morgen (Bremervörde) |

| Bau | 40 alte Jück = 0,2241136 km² = 22 ha 41 a 13,6 m² (Grafschaft Oldenburg, durchschnittliche Bauernstelle wohl auf der Geest) |

| Casseler Acker | 150 14schuhige Quadratruten = 23,865 a (in Nordhessen) |

| Demat | ca. ½ ha = 216 Quadratruten zu je 21 m² (Eiderstedt) |

| Dezimal | 100 Quadratfuß = 3407,27 m² (Bayern) |

| Diemat | ca. 0,57 ha (Ostfriesland) |

| Drohn | ¾ Morgen (= 1 Scheffelstück – Calenberg) |

| Gehrt | 1 Rute breit (Schaumburg) |

| Gert | Holzrecht von 1×28 Längenmaß-Gert: 362,88 m² (Ergersheim, Mittelfranken)[44] |

| Grasen | 1,6 Morgen |

| Haken | 11,206 ha |

| 12,531 ha (Königsberg) | |

| Himten | ½ Braunschweiger Morgen = 60 QR |

| Himtsaat | ⅓ Morgen (Verden, Grafschaft Hoya und Diepholz) |

| Himtenstelle | ca. 1/6 Morgen (Land Hadeln) |

| Holle | ⅓ Morgen (Calenberg) |

| ¼ Morgen = ⅓ Drohn (Schaumburg) | |

| Hufe, Hube | von Ort zu Ort unterschiedlich; gebraucht für Gemarkungs- und Hofgrößen. |

| meistens 30 Morgen | |

| meistens zwischen 15 und 20 ha | |

| 7,6597 ha (Preußen vor 1755) | |

| 7,659 ha (Magdeburger Maß, Preußen ab 1793) | |

| 9,9 ha (slawische Hufe) | |

| 16,8 ha (flämische Hufe) | |

| 23,9 ha (fränkische Hufe) | |

| 37,35 ha = 66 ⅔ Morgen (je 5601,17 m² = 300 Quadratruten zu 18,67 m²) (Kulmische) | |

| Königshufe | meistens 2 Hufen |

| Hägerhufe, Hegerhufe | 2 Landhufen = 60 Morgen = 39,3 ha (Preußen, Beginn des 18. Jahrhunderts) |

| 13–47 ha | |

| Landhufe | 2 Hakenhufen = 30 Morgen = 19,65 ha (Preußen, 18. Jahrhundert) |

| 30 Morgen = 19,65319 ha (Pommern) | |

| Hakenhufe | 15 Morgen = 9,82 ha (Preußen, 18. Jahrhundert) |

| Trippelhufe | 3 Hakenhufen |

| Hunt | ¾ Morgen |

| Joch, Juck, Juchart, Juckert | Fläche die ein Ochsengespann an einem Tag umpflügen kann. |

| 36 a (Schweiz 1838–1876) | |

| 33,09 a (Württemberg) | |

| 43,16 a (Ungarn) | |

| 57,55 a (Niederösterreich) = 1600 Wiener Quadratklafter | |

| Jück | ca. 2,2 hannoversche Morgen (Wesermünde) |

| Mannsmahd | die von einem Mann an einem Arbeitstag abzumähende Wiesenfläche |

| 34,07–47 a | |

| Marßet (od. Marset) | ½ holländischer Morgen (Niederrhein) |

| 1 preußischer Morgen (Niederrhein) | |

| Morgen (Mg) | die mit einem Ochsengespann an einem Vormittag (Morgen) pflügbare Fläche, Roßmorgen, die mit einem Pferdegespann an einem Vormittag pflügbare Fläche |

| meistens 25 bis 58 a, maximal 122,5 a | |

| 120, 150, 160, 180, 300 oder 400 Quadratruten | |

| 25 a = ¼ ha = 1 vha (Viertelhektar, Norddeutscher Bund ab 1869) | |

| 0,2554 ha (Magdeburger Maß, Preußen ab 1793) | |

| Rute, Quadratrute (QR) | 14,185 m² (Rheinland, Preußen 1869) |

| 18,67 m² (Kulmische) | |

| 21,17 m² (Köln) | |

| Scheffelsaat | ½ Morgen (Walsrode) |

| ⅓ Morgen (Nienburg, Schaumburg) | |

| 1717 m² (Lippe) | |

| Scheffel | 0,5 Acker = 2.767,10 m² (Kursachsen) |

| Schwad | ½ Rute breit |

| Tagewerk | 25–36 a (Baden, Bayern, Nassau) |

| 2 Morgen = 4 Vierup | |

| Tonne | 0,55 ha (Dänemark, Holstein) |

| Vorling | ½ Morgen |

| Quadratrute | 1 Quadratrute = 21,54 m² (Meckl./Bergbau) |

Raummaße

Die Raummaße wurden auch als Hohlmaße bezeichnet, da mit ihnen das „Hohle“ eines Gefäßes ausgemessen werden kann. Zumeist wird das Flüssigkeitsmaß so eingeordnet, die Flüssigkeit wird in das hohle Gefäß gefüllt. In jüngerer Zeit kommt die Bezeichnung Volumenmaß hinzu.

| Festmeter (Fm) | 1 m³ feste Holzmasse (Holzwirtschaft) |

|---|---|

| Ster (st), Raummeter | 1 m³ lose Holzmasse, geschichtet (Holzwirtschaft) |

| Schüttmeter, Schüttraummeter | 1 m³ lose Holzmasse, ungeschichtet (Holzwirtschaft) |

| Klafter | 1,8–3,9 m³ (Schichtholz) |

| Faden | 1,74–4,07 m³ (Brennholz) |

| Pfiff | 176,841 ml (Bier, ist in Österreich nicht genormt? - 2 Pfiff sind 1 Seidl - 3 Pfiff sind 1 Krüge(r)l) |

| Schoppen | ¼ Maß |

| ¼ l oder ½ l | |

| 0,5 l (Pfalz) | |

| 0,375 l (Baden bis 1871, Schweiz 1838–1876) | |

| 0,4 l (Hessen-Darmstadt) | |

| 0,459 l (Württemberg bis 1871) | |

| 0,5 l (Deutschland 1868/1872–1884) | |

| Kumpf | 6,8 l bis 10 l |

| Seidel (Seidl, Seidler, in Franken: Seidla) | 0,5 l oder 0,535 l (Bayern) |

| 0,354 l (Österreich = 2 Pfiff) | |

| Krüge(r)l, Krügl | 0,5 l (Österreich = 3 Pfiff) |

| Stof, Quart | 1,145 l (Preußen) |

| 0,267 l (Bayern) | |

| Maß, Maaß, Maas | 4 Pintgen bzw. 4 Schoppen |

| 1 l (Bayern), früher Schankmaß 1,069 l | |

| 1 1/7 l | |

| 1,4 l (Österreich, Böhmen = 4 Seidel) | |

| 1,5 l (Baden bis 1871, Schweiz 1838–1877) | |

| 1,783 l (Rheinland) | |

| (jeweils ungefähr:) 2 l und 5 l (Grazer Mass(e)l für Hülsenfrüchte bzw. Getreide in Graz, Österreich) | |

| Stein | 1 l (Pfalz) |

| Saum | 100 Maß |

| 150 l (Schweiz 1838–1876, Baden bis 1871) | |

| Becher | 4 Mäßger (Mäßgen, Mäßchen) |

| Metze | 3 Stof = 1/16 Scheffel = 3,435 l (Preußen) |

| 6,489 l (Sachsen) | |

| 37,06 l (Bayern) | |

| 61,478 l (Österreich) | |

| Eimer | ca. 60 l (Bayern, Österreich = 56 Liter, Böhmen), auch 12,3 l (Siebenbürgen, Russland), daneben auch deutlich mehr z.B. 300 l (Württemberg) |

| Startin | altes Hohlmaß für Most und Wein in der Steiermark und in Kärnten; ein Startin (Betonung auf i) entspricht 525 Litern.[45] |

| Viertel, Sester | Getreidemaß |

| 4 Metzen = 13,74 l | |

| Viertel (Wein) ¼ l (Pfalz) | |

| 4 Maß | |

| 3, 4 oder 12 Becher | |

| 1/10 Malter bzw. 10 Immi (Schweiz 1838–1876) 15 l (Baden, Schweiz 1838–1876) | |

| Scheffel, Schaff, Schäffel, Simber, Sümber, Sümmer, Simmer |

bis 1872 deutsches Hohlmaß für schüttbare feste Körper (z. B. Getreide) |

| rund 0,23–2,22 hl. | |

| in Sachsen (1830) 103,828 l | |

| 4 Viertel = 48 Stof = 0,54961 hl (Preußen, Scheffel) | |

| 40 Stof (Preußen, ab 1750) | |

| 1,03985 hl (Württemberg) | |

| 2,22357 hl (Bayern) | |

| 0,22153 hl (Württemberg, Trockenmaß) | |

| 0,2868 hl (Frankfurt am Main) | |

| 0,32 hl (Hessen) | |

| 0,55 hl (Waldeck) | |

| Neuscheffel | 50 l |

| Mütt | 96,32 l (Zürich) Getreidekörner oder ca. 70 kg. |

| Mütte (Modius) | 220 l = 4 Scheffel (Waldeck) |

| Malter | meistens 12 Scheffel, in der Schweiz (1838–1876) 10 Viertel (Getreidemaß) |

| 1,25–2,2 hl | |

| 1,5 hl, unterteilt in Sester (Baden und Schweiz) | |

| 1,8691 hl = 6 Himten (Hannover) | |

| 1,28 hl (Hessen) | |

| 8,8 hl = 16 Scheffel (Waldeck) | |

| 6,5954 hl = 12 Scheffel (Brandenburg-Preußen) | |

| 12,478 hl = 12 Scheffel (Sachsen) | |

| 1,64 hl (Köln) | |

| 1,6 hl (Bad Camberg) | |

| 2,886 hl (Fürstbistum Münster) | |

| Wispel | 24 Scheffel |

| Last | 40 - 60 Scheffel |

| Spint | 2,43 l (Mecklenburg, Getreide) |

| 4,63 l (Bremen) | |

| 6,96 l (Hamburg) | |

| Tonne | 100 Stof = 114,5 l (Bier, Preußen) |

| 164,84 l (Schweden) | |

| 98,238 l (Dresden) | |

| Ohm, Ohme, Ahm, Aam | 120 Quart = 120 Stof = 1,374 hl (Branntwein, Preußen) |

| 1,4342 hl (Frankfurt am Main) | |

| 26 Viertel = 104 Maß = 1,374 hl (Preußen) | |

| Oxhoft | 11/2 Ohm = 148,6–235,5 l (Wein, Bier) |

| 11/2 Ohm = 180 Quart = 206,11 l (Preußen vor 1872) | |

| Ort, Pegel | = 1/2 Ößel = 1/4 Pott = 1/8 Kanne = 0,23 l (Mecklenburg) |

| Ößel, Plank, Stück | = 2 Ort = ~ 0,5 l (Mecklenburg) |

| Pott, Quartier | = 2 Ößel = 0,9253 l (Mecklenburg vor 1872, seit 1869 auf diese Größe festgelegt, enthielt jedoch häufig weniger) |

| Stück | = 8 Ohm = 1216 l (Mecklenburg, Angaben variieren, konnte auch kleiner sein und entsprach dann 1 Ößel) |

| ca. 11,50 bis 12,00 hl, entsprach meist 8 Ohm (Maßeinheit für Fasswein im Rheinland)[46] = 1.147,28 l (Frankfurter Stück) | |

| Quardeel, Quarteel | = 12 Stechkannen = 216 Pfund = etwa 101 kg[47] |

| Steckkanne, Stechkanne | 16 Mingelen |

| Kanne | 1,123 l (Altenburg) |

| 1,819 l (Gotha) | |

| 1,9 l (Hannover) | |

| 0,92 l (Mecklenburg) | |

| 0,936 l (Sachsen) | |

| Nößel, Nösel, Nössel, Biernösel | 1/4 Kanne |

| 0,511 l (Emden, Biernösel) | |

| Fass, Gebinde | 229 l (Preußen) |

| Fuder | 1000 l = 1 m³ |

| 4 Oxhoft = 6 Ohm = 24 Anker = 60 Eimer = 240 Stübchen | |

| 8–18,4 hl (je nach Region, Zeit und Ware, meistens Wein) | |

| 15 hl (Baden) | |

| 8,698 hl (Bremen) | |

| 8,688 hl (Hamburg) | |

| 9,375 hl (Hessen, Darmstadt) | |

| 8,244 hl (Preußen) | |

| 8,0835 hl (Sachsen) | |

| 17,6356 hl (Württemberg) | |

| Anker | rund 33–45,4 l, meistens um 37 l (Wein) |

| Lägel | 50 l (Hessen, Wein) |

| 45 l (Schweiz) | |

| Last | Hohlmaß für Trockenkörper im nördlichen Europa |

| 30 Scheffel = 32,98 hl (Hamburg) | |

| 16,69 hl (Dänemark) | |

| Zuber | 15 hl (Baden, Getreide) |

| Himpten, Himten | etwa 31 l (regional unterschiedlich) |

| Last | 15 Tonnen = 60 Vierup = 240 Fässchen = 2160 Krug = 8640 Ort = 34560 Maatjes |

| Imi, Immi | 1 Imi = 1/16 Eimer = 10 Hellaichmaß = 18,370 l (für Flüssigkeiten; bis Ende 1871 in Württemberg) |

| 1,5 l (Schweiz 1838–1876), Getreidemaß; = 1/10 Viertel | |

| Artabe | 29,2–38,78 l (Antike) |

| Lögel | 50 Liter |

siehe Schöpfmaß

Gewichtsmaße

| Zent, Cent | 1/100 Gran |

|---|---|

| rund 166,67 µg (Bayern, Preußen, Sachsen, Hessen) | |

| Gran (Pl. Grän), Korn | 16 Teile |

| 1/12 Karat = ca. 16,67 mg | |

| 0,812 g (Gold und Silber) | |

| 0,05 g (Edelsteine und Perlen) | |

| ca. 0,063 g (Apotheke) | |

| Karat (ct) | 205,1 mg (jetzt 200 mg) |

| Skrupel (℈) | von lat. scrupulus = Steinchen; skrupellos: Ein Apotheker ohne Skrupel konnte nicht exakt arbeiten. |

| 6 Karat | |

| 1/24 Unze (ca. 1,25 g) | |

| 1/20 Unze | |

| Hellergewicht | in Deutschland als Silbergewicht 1/512 der Gewichtsmark (siehe Heller (Münze)#Deutschland) oder als Münzwert nach dem Pfund bestimmt in der Gegend von 0,5 g (Silber); vgl. Pfenniggewicht und Quentchen |

| Pfenniggewicht | 2 Hellergewichte |

| Quint, Quent, Quentin, Quentchen |

4 Pfenniggewichte |

| 3,65 g (von lat. "Fünftel") | |

| 1/10 Neu-Lot = 1,6666 g (Preußen ab 1858) | |

| Roßsaum | 168 Kilogramm, die Menge die ein Saumroß (Tragepferd) an Waren tragen kann[48] |

| Lot, Loth | 4 Quentchen |

| 1/30 bis 1/32 Pfund (ursprünglich) | |

| 15,6–17,5 g (1 Neu-Lot ab 1858 = 16,666 g) | |

| 14,606 g (Preußen) | |

| 16 Grän (Edelmetalle und Münzen) | |

| 18 Grän = 1/16 Mark (Edelmetall) | |

| Unze | 144 Karat |

| 2 Lot (Handel) | |

| 28,35 g | |

| 31,1 g | |

| Neulot | 50 g (Österreich, um 1810) |

| Mark | 16 Lot (Edelmetalle und Münzen bis 1857, siehe Münzfuß) |

| 233,856 g (Köln) | |

| 214 g (Altnorwegen bis 15. Jahrhundert) = 8 Øre = 24 Ertog = 240 Pfennig | |

| Pfund (Pfd, lb, ℔) | 32 Lot = 16 Unzen |

| 30 Neu-Lot je 16,666 g (siehe Vereinstaler) | |

| 327,45 g (antikes, römisches Pfund zu 12 Unciae) | |

| 467,404 g (Preußen) | |

| 500 g (Deutscher Zollverein 1858, Schweiz 1838–1876) | |

| Stein | 22–40 Pfund |

| Zentner (ztr) | 100 Pfund |

| 110 Pfund = 51,498 kg (Preußen) | |

| 100 Pfund = 50 kg (Deutscher Zollverein 1840) | |

| 100 kg (Österreich, Schweiz, Russland) | |

| Doppelzentner (dz), Quintal (q) |

2 Zentner |

| 1 Dezitonne = 1 dz = 100 kg | |

| Schiffpfund | 3 Zentner = 20 Lispfund (Schiffsfrachten) |

| Schiffzentner | 40 Zentner (Schiffsfrachten) |

| Lägel, | rund 70 kg (Steiermark, Stahl) |

| Last, Kommerzlast | Maß für die Tragfähigkeit eines Schiffs |

| 3000 kg (Bremen und Hamburg) | |

| 2000 kg (übriges Deutschland = 2 Tonnen) | |

| Tael | chinesische Gewichtseinheit für Edelmetall |

| 10 Chin (Mace) = 100 Fen (Candareen) = 1000 Li = 37,78 g | |

| 34,246 g in Shanghai | |

| 33,387 g im Außenhandel auf Basis des Peso | |

| Apothekerpfund (℔) | 12 Unzen = 350,78 g |

| Apothekerunze (℥) | 2 Lot = 8 Drachmen |

| Apothekerdrachme (ʒ) | 3 Skrupel = 60 Gran = 3,65 g, |

| Pfund-Schwehr | 320 Pfund |

| Schiff-Pfund | 200 Pfund |

| Ließ-Pfund | 14 Pfund |

| Zuber | Maß für Fische (Altona) |

| 140 Pfund = 67,845 kg (Altona) | |

| Bergscheffel | 1 Bergscheffel = 150 Pfund (Meckl./Bergbau) |

| Tonne | 1 Tonne (To) = 4 Scheffel = 135,6 l. Aber: 1 to = 145 kg (Meckl./Bergbau) |

| Hektoliter | 1 hl = 75 kg (Meckl./Bergbau) |

Siehe auch

- Alte Maße und Gewichte in:

- Geschichte von Maßen und Gewichten

- Gebräuchliche Nicht-SI-Einheiten

- Internationales Einheitensystem (SI)

- Metrisches Einheitensystem

- Einheitenzeichen

- Schriftgrad

- Hyl

- Tertie (Zeiteinheit)

- Nutzfahrzeug/Maße und Gewichte

- Valvationstabelle, Münzwertvergleichstabellen

Literatur

- Hans-Joachim von Alberti: Maß und Gewicht. Geschichtliche und tabellarische Darstellungen von den Anfängen bis zur Gegenwart. Akademie-Verlag, Berlin 1957.

- Otto Brandt, Sächsisches Wirtschaftsministerium (Hrsg.): Urkundliches über Maß und Gewicht in Sachsen. Haupteichamt, Dresden 1933. Permalink Deutsche Nationalbibliothek.

- François Cardarelli: Encyclopaedia of Scientific Units, Weights and Measures. Their SI Equivalences and Origins. Springer, Berlin (u. a.) 2003, ISBN 1-85233-682-X.

- Eduard Döring: Handbuch der Münz-, Wechsel-, Maß- und Gewichtskunde. J. Hölscher, Coblenz 1854 (Online: Google Book Search)

- Anne-Marie Dubler: Maße und Gewichte im Staat Luzern und in der alten Eidgenossenschaft. 125 Jahre Luzerner Kantonalbank. Luzerner Kantonalbank, Luzern 1975. Permalink Deutsche Nationalbibliothek.

- Heinrich Grebenau: Zur Beurtheilung der Längen- und Flächen-Masse von Gletschern, Alpenseen etc. in metrischem Masse. In: Zeitschrift des Deutschen Alpenvereins, Jahrgang 1869–79 (Band I), S. 392–399. (Online bei ALO).

- Helmut Kahnt, Bernd Knorr: Alte Maße, Münzen und Gewichte. Ein Lexikon. Bibliographisches Institut, Mannheim (u. a.) 1987, ISBN 3-411-02148-9. (Lizenzausgabe von VEB Bibliographisches Institut Leipzig 1986).

- Johann Friedrich Krüger: Vollständiges Handbuch der Münzen, Maße und Gewichte aller Länder der Erde. Basse, Quedlinburg und Leipzig 1830 (Online: Google Book Search)

- Klaus-Joachim Lorenzen-Schmidt: Kleines Lexikon alter schleswig-holsteinischer Gewichte, Maße und Währungseinheiten. Wachholtz-Verlag, Neumünster 1990, ISBN 3-529-02713-8.

- Harald Rockstuhl, Werner Rockstuhl: Handbuch alte thüringische, preussische, sächsische und mecklenburgische Maße und ihre Umrechnung. Für Heimatforscher, Chronisten und Behörden. Verlag Rockstuhl, Bad Langensalza 1997, ISBN 3-929000-94-6.

- Günther Scholz, Klaus Vogelsang: Kleines Lexikon. Einheiten, Formelzeichen, Grössen. Fachbuchverlag, Leipzig 1991, ISBN 3-343-00500-2.

- Wolfgang Trapp: Kleines Handbuch der Maße, Zahlen, Gewichte und der Zeitrechnung. 4. Auflage. Reclams Universal-Bibliothek, Band 8737. Reclam, Stuttgart 2001, ISBN 3-15-008737-6.

- Wolfgang Trapp, Heinz Wallerus: Handbuch der Maße, Zahlen, Gewichte und der Zeitrechnung. Mit 99 Tabellen. 5. Auflage. Philipp Reclam jun., Stuttgart 2006, ISBN 3-15-010587-0.

- Fritz Verdenhalven: Alte Meß- und Währungssysteme aus dem deutschen Sprachgebiet – was Familien- und Lokalgeschichtsforscher suchen. 2. wesentlich vermehrte und völlig überarbeitete Auflage, unveränderter Nachdruck. Degener, Neustadt an der Aisch 1996, ISBN 3-7686-1036-5. Inhaltsverzeichnis online (PDF; 32 kB).

- Historische Werke

- Johann Christian Nelkenbrecher, Christiane Stedeler (Textbearb.): Johann Christian Nelkenbrechers Taschenbuch eines Banquiers und Kaufmanns, enthaltend eine Erklärung aller ein- und ausländischen Münzen, des Wechsel-Courses, Ufos, Respect-Tage und anderer zur Handlung gehörigen Dinge. Mit einer genauen Vergleichung des Ellen-Maaßes, Handels-, Gold- und Silber-Gewichts, auch Maaße von Getreide und flüßigen Sachen derer fürnehmsten europäischen Handels-Plätze. Reprint der 2. Auflage, Wever, Berlin 1769. VDM-Verlag Dr. Müller, Düsseldorf 2004, ISBN 3-936755-58-2.

Weblinks

- Anne-Marie Dubler: Masse und Gewichte im Historischen Lexikon der Schweiz

- Maße und Gewichte

- www.mass-und-gewicht.de

- Amtliche Maßeinheiten in Europa 1842

Einzelnachweise

- ↑ Johann Georg Krünitz: Ökonomische Enzyklopädie oder allgemeines System der Staats-, Stadt-, Haus- u. Landwirtschaft. Peter Strußenglöckner, Bochum 1912, S. 371, Online-Fassung.

- ↑ Johann Friedrich Krüger: Vollständiges Handbuch der Münzen, Maße und Gewichte aller Länder der Erde. Verlag Gottfried Basse, Quedlinburg und Leipzig 1830, S. 90

- ↑ Johann Friedrich Krüger: Vollständiges Handbuch der Münzen, Maße und Gewichte aller Länder der Erde. Verlag Gottfried Basse, Quedlinburg/Leipzig 1830, S. 96

- ↑ 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 G. Buchner: Das Wissenswürdigste aus der Maß-, Gewichts- u. Münzkunde in tabellarischen Darstellung mit bes. Berücksichtigung des bayer. Maß- und Gewichtssystem. I. Paulsche Buchdruckerei, Günzburg 1853, S. 27, 28

- ↑ Wilhelm Hoffmann: Allgemeine Enzyklopädie für Kaufleute, Fabrikanten, Geschäftsleute. Band 2, Verlag Otto Wigand, Leipzig 1848, S. 487

- ↑ Fritz Verdenhalven: Alte Meß- und Währungssysteme aus dem deutschen Sprachgebiet Neustadt an der Aisch. 1993, ISBN 3-7686-1036-5 S. 46

- ↑ Jürgen Elert Kruse: Allgemeiner und besonders Hamburgischer Contorist, welcher von den Währungen, Münzen, Gewichten, Maßen, Wechsel-Arten und Gebräuchen der vornehmsten in und außer Europa gelegenen Städte und Länder. Verlag der Erben des Verfassers, Hamburg 1808, S. 123.

- ↑ Leopold Carl Bleibtreu: Handbuch der Münz-, Maß- und Gewichtskunde und des Wechsel-Staatspapier-, Bank- und Aktienwesens europäischer und außereuropäischer Länder und Städte. Verlag von J. Engelhorn, Stuttgart 1863, S. 192

- ↑ 9,0 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 Leopold Einsle: Systematische Zusammenstellung der vorzüglichsten europäischen Maße, Gewichte und Münzen. Jos. Kösel’sche Buchhandling, Kempten 1846, Seiten 122–124

- ↑ Ludolph Schleier: Die Handelswissenschaft. Fest’sche Verlagsbuchhandlung, Leipzig 1848, S. 100

- ↑ 11,0 11,1 11,2 11,3 11,4 11,5 11,6 Johann Friedrich Krüger: Vollständiges Handbuch der Münzen, Maße und Gewichte aller Länder der Erde. Gottfried Basse, Quedlinburg und Leipzig 1830, S. 139 Referenzfehler: Ungültiges

<ref>-Tag. Der Name „Krüger“ wurde mehrere Male mit einem unterschiedlichen Inhalt definiert. - ↑ 12,0 12,1 Christian Noback, Friedrich Eduard Noback: Vollständiges Taschenbuch der Münz-, Maß- und Gewichtsverhältnisse. Band 1, F. A. Brockhaus, Leipzig 1851, S. 390

- ↑ 13,0 13,1 Johann Friedrich Krüger: Vollständiges Handbuch der Münzen, Maße und Gewichte aller Länder der Erde. Verlag Gottfried Basse, Quedlinburg und Leipzig 1830, S. 31

- ↑ 14,0 14,1 14,2 Spießlein: Verein praktischer Kaufleute, Neuestes Illustriertes Handels- und Warenlexikon oder Enzyklopädie der gesamten Handelswissenschaften für Kaufleute und Fabrikanten. Band 2, Verlag Ernst Schäfer, Leipzig 1857, S 262

- ↑ 15,0 15,1 15,2 15,3 15,4 Christian Nelkenbrecher: J. C. Nelkenbrecher’s Allgemeines Taschenbuch der Münz-, Maß- und Gewichtskunde. Sandersche Buchhandlung, Berlin 1828, S. 154: Referenzfehler: Ungültiges

<ref>-Tag. Der Name „Nelke“ wurde mehrere Male mit einem unterschiedlichen Inhalt definiert. - ↑ 16,0 16,1 16,2 Eduard Döring: Handbuch der Münz-, Wechsel-, Maß- und Gewichtskunde. Verlag J. Hölscher, Koblenz 1862, S. 462

- ↑ 17,0 17,1 Eduard Döring: Handbuch der Münz-, Wechsel-, Maß- und Gewichtskunde. J. Hölscher, Koblenz 1862, S. 304

- ↑ 18,0 18,1 18,2 18,3 Georg Thomas Flügel: Kurszettel fortgeführt als Handbuch der Münz-, Maß-, Gewichts- u. Usancenkunde. L. F. Huber Verlag der Jäger’schen Buch-, Papier- und Landkartenhandlung, Frankfurt am Main 1859, S. 154. Referenzfehler: Ungültiges

<ref>-Tag. Der Name „Flügel“ wurde mehrere Male mit einem unterschiedlichen Inhalt definiert. - ↑ Leopold Carl Bleibtreu: Handbuch der Münz-, Maß- und Gewichtskunde und des Wechsel-Staatspapier-, Bank- und Aktienwesens europäischer und außereuropäischer Länder und Städte. Verlag von J. Engelhorn, Stuttgart 1863, S. 82.

- ↑ 20,0 20,1 John Dede: Der Handel des russischen Reichs. Verlag G. A. Reyher, Mitau/Leipzig 1844, S. 84

- ↑ Gustav Adolph Jahn, Georg Simon Klügel: Wörterbuch der angewandten Mathematik: Ein Handbuch zur Benutzung beim Studium und praktischen Betriebe derjenigen Wissenschaften, Künste und Gewerbe …. Gebrüder Reichenbach, Leipzig 1847, Band 2, S. 446.

- ↑ Leopold Carl Bleibtreu: Handbuch der Münz-, Maß- und Gewichtskunde und des Wechsel-Staatspapier-, Bank- und Aktienwesens europäischer und außereuropäischer Länder und Städte. Verlag von J. Engelhorn, Stuttgart 1863, S. 237

- ↑ Ernst Winkelmann: Erklärung von 20000 Fremdwörtern und technischen Ausdrücken welche in der deutschen Sprache gebräuchlich sind. Verlag Paul Neff, Stuttgart 1863, S. 406

- ↑ Reinhard Goltz; Altonaer Museum in Hamburg (Hrsg.): Die Sprache der Finkenwerder Fischer. Studien zur Entwicklung eines Fachwortschatzes. Koehler Verlagsgesellschaft mbH, Herford 1984, ISBN 3-7822-0342-9, S. 232.

- ↑ Christian Noback, Friedrich Eduard Noback: Vollständiges Taschenbuch der Münz-, Maß- und Gewichtsverhältnisse. Band 2, F. A. Brockhaus, Leipzig 1851, S. 965

- ↑ Eucharius Ferdinand Christian Oertel: Gemeinnütziges Fremdwörterbuch zur Erklärung und Verdeutschung der in unsrer Sprache vorkommenden fremden Wörter und Ausdrucke, nach ihrer Rechtschreibung, Aussprache, Abstammung und Bedeutung aus alten und neuen Sprachen erläutert. Band 2, W. G. Gassert, Ansbach 1830, S. 971

- ↑ Johann Friedrich Krüger: Vollständiges Handbuch der Münzen, Maße und Gewichte aller Länder der Erde. Gottfried Basse, Quedlinburg und Leipzig 1830, S. 14

- ↑ Johann Friedrich Krüger: Vollständiges Handbuch der Münzen, Maße und Gewichte aller Länder der Erde. Verlag Gottfried Basse, Quedlinburg und Leipzig 1830, S. 324.

- ↑ Leopold Carl Bleibtreu: Handbuch der Münz-, Maß- und Gewichtskunde und des Wechsel-Staatspapier-, Bank- und Aktienwesens europäischer und außereuropäischer Länder und Städte. Verlag von J. Engelhorn, Stuttgart 1863, S. 244.

- ↑ Verein praktischer Kaufleute: Neuestes Illustriertes Handels- und Warenlexikon oder Enzyklopädie der gesamten Handelswissenschaften für Kaufleute und Fabrikanten. Band 2, Ernst Schäfer, Leipzig 1857, S 679

- ↑ Eduard Döring: Handbuch der Münz-, Wechsel-, Maß- und Gewichtskunde. J. Höscher, Koblenz 1862, S. 177

- ↑ 32,0 32,1 32,2 Samuel Christoph Bunzel: Neues kaufmännisches Rechenbuch. Band 2, Verlag Gustav Phil. Jak. Bierling, Nürnberg 1789, S. 205

- ↑ C. L. W. Aldefeld: Die Maße und Gewichte der deutschen Zoll-Vereins-Staaten und vieler anderer Länder und Handelsplätze in ihren gegenseitigen Verhältnissen. Verlag J. G. Cotta’sche Buchhandlung, Stuttgart/Tübingen 1838, S. 304

- ↑ Leopold Carl Bleibtreu: Handbuch der Münz-, Maß- und Gewichtskunde und des Wechsel-Staatspapier-, Bank- und Aktienwesens europäischer und außereuropäischer Länder und Städte. Verlag von J. Engelhorn, Stuttgart 1863, S. 116.

- ↑ „Das Schock ist eine Rechnungsmünze und betrug 60 alte silberne Groschen oder Wilhelminer, welche unter Kurfürst Friedrich II. von Sachsen und Herzog Wilhelm in Meißen um 1408 bis 1482 zu 160 Stück auf die Mark geprägt wurden.“ In: H. A. Mascher: Die Grundsteuer-Regelung in Preußen auf Grund der Gesetze vom 21. Mai 1861. Döring, 1862. Online-Fassung

- ↑ Ludolph Schleier: Die Handelswissenschaft. Fest’sche Verlagsbuchhandlung, Leipzig 1848, S. 83

- ↑ August Schiebe: Universal-Lexikon der Handelswissenschaften: enthaltend: die Münz-, Maß- und Gewichtskunde. Band 3, Fleischer/Schumann, Leipzig/Zwickau 1839, S. 589

- ↑ Jurende's vaterländischer Pilger: Geschäfts- und Unterhaltungsbuch für alle Provinzen des österreichischen Kaiserstaates: allen Freunden der Kultur aus dem Lehr-, Wehr- und Nährstande, vorzüglich allen Natur- und Vaterlands-Freunden geweiht. Band 21, Winiker, Brünn 1834, S. 33

- ↑ Christian Noback, Friedrich Eduard Noback: Vollständiges Taschenbuch der Münz-, Maß- und Gewichtsverhältnisse. Band 1, F. A. Brockhaus, Leipzig 1851, S. 558

- ↑ Johann Friedrich Krüger: Vollständiges Handbuch der Münzen, Maße und Gewichte aller Länder der Erde. Gottfried Basse, Quedlinburg und Leipzig 1830, S. 19

- ↑ Leopold Carl Bleibtreu: Handbuch der Münz-, Maß- und Gewichtskunde und des Wechsel-Staatspapier-, Bank- und Aktienwesens europäischer und außereuropäischer Länder und Städte. Verlag von J. Engelhorn, Stuttgart 1863, S. 264

- ↑ Fritz Klotz: Speyer Kleine Stadtgeschichte. Bezirksgruppe Speyer des Historischen Vereins der Pfalz, 1971, 4. Auflage, Seiten 67, 68

- ↑ Feldgeschworene in Mittelfranken. (PDF; 804 kB) Direktion für Ländliche Entwicklung Ansbach, S. 12, abgerufen am 5. Februar 2013.

- ↑ 44,0 44,1 Ergersheimer Waldordnung. Weinbauverein Ergersheim, 2012, abgerufen am 12. Februar 2013.

- ↑ Startin: Servicelexikon/

- ↑ Weinwissen: Stück

- ↑ Gewichtsmasse

- ↑ Clemens M. Hutter: Großglockner. VCM-Verlag, Elsbethen 1987.

| Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Alte Maße und Gewichte (deutschsprachiger Raum) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar. |