| Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.

Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |

How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |

Stickstoffdünger

Stickstoffdünger sind Dünger, die vorwiegend das Hauptnährelement Stickstoff den Pflanzen zur Verfügung stellen. Diese Düngemittel können natürlichen Ursprungs sein (z.B. als Kaliumnitrat) oder von der Industrie hergestellt werden.

Geschichte

Nachdem Justus von Liebig die Bedeutung des Stickstoffs für die Erträge in der Landwirtschaft entdeckt hatte, stieg die entsprechende Nachfrage nach Düngemitteln. Natürlich vorkommende Lagerstätten enthalten Kalisalpeter und Natronsalpater, zum Beispiel in Chile (daher auch der Trivialname Chilesalpeter), und wurden vor allem in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts abgebaut. Durch das im Jahr 1910 von der BASF zum Patent angemeldete Haber-Bosch-Verfahren gelang die künstliche Herstellung von Ammoniak als Ausgangsstoff für die Düngemittelherstellung. Die durch dieses Verfahren mögliche großindustrielle Herstellung von Mineraldünger machte das immense Wachstum der Weltbevölkerung im 20. Jahrhundert und damit auch die moderne Gesellschaft möglich.[1]

Begriff

Da der Stickstoff als "Motor des Pflanzenwachstums" gilt, ist er die wichtigste Düngerform. Man unterscheidet mineralische und organische Düngerformen. Pflanzen nehmen Stickstoff überwiegend als Nitrat auf, ebenso kann Ammonium und Harnstoff direkt aufgenommen werden. Durch die Mineralisierung (Abbau der organischen Substanz durch Mikroorganismen) werden alle Stickstoffverbindungen im Boden zu Nitrat umgebaut.

Bei der Stickstoffversorgung der Kulturpflanzen muss aus Gründen des Umweltschutzes (Nitratauswaschung) und der Gesundheit (Nitratgehalt) das Prinzip der bedarfsgerechten Düngung gelten. Die nötige Stickstoffmenge aus der Düngung ist dabei der Differenzbetrag aus dem Stickstoffbedarf der jeweiligen Kulturpflanze abzüglich des Angebotes des Bodens. Das Stickstoffangebot ist dabei der Vorrat an mineralischem Stickstoff zu Kulturbeginn - in der von der Kulturpflanze genutzten Bodenschicht - und die Nachlieferung während der Kulturzeit. Die Nachlieferung erfolgt durch Mineralisierung der organischen Substanz (Humus und Ernterückstände) und natürlichen Stickstoffeintrag (zum Beispiel Niederschläge). Daher ist es erforderlich, zu Beginn einer Kultur und womöglich auch in deren Verlauf den Stickstoffgehalt zu bestimmen, mindestens aber einmal im Jahr im Rahmen einer Bodenuntersuchung.

Verwendung

Pro Jahr werden rund 120 Mio. t Stickstoff durch Düngemittel in der intensiven Landwirtschaft in reaktive Formen umgewandelt, mehr als durch die natürlichen Prozesse der Erde umgewandelt wird. Diese können in Gewässer und Ökosysteme gelangen und haben einen verändernden Einfluss auf diese. Da das Nitrat nicht an Bodenpartikel gebunden wird, kommt es durch Niederschläge rasch zur Auswaschung ins Grundwasser oder in Gewässer. Unter reduzierenden Bodenbedingungen (Staunässe) kann es zu gasförmigen Stickstoffverlusten kommen (N2, N2O, NO), bei hohen pH-Werten auch als Ammoniak (NH3). Zudem wird ein Teil des Stickstoffdüngers in Lachgas umgesetzt, das als starkes Treibhausgas die Globale Erwärmung vorantreibt. Die für die globalen Ökosysteme verträgliche Grenze liegt nach Ansicht von Wissenschaftlern bei einem Stickstoffeintrag von 35 Mio. t im Jahr.[2] Die industrielle Herstellung von Stickstoffdüngern erfolgt überwiegend mittels fossiler Energieträger und ist für 1,2 % des globalen Primärenergieverbrauchs verantwortlich.[3]

Der Prozess des Düngens

Als Dünger kommen anorganische und organische Stickstoffverbindungen aus natürlichen Quellen oder aus Syntheseprozessen („Kunstdünger“, siehe Mineraldünger) zum Einsatz. Der Stickstoffgehalt wird dabei als Massenanteil an N angegeben (% N).

Einige Pflanzen können mit Hilfe symbiotisch lebender Mikroorganismen Stickstoff aus der Luft gewinnen und fixieren, zum Beispiel Leguminosen wie Erbse, Bohne, Lupine mit in den Wurzeln lebenden "Knöllchenbakterien" (Rhizobium leguminosarum). Durch Hydrolyse wird aus Aminogruppen in der organischen Substanz Ammoniak gebildet. Dieser reagiert mit Wasser zu OH− und NH4+. Das Ammoniumion wird durch die Bodenbakterien Nitrosomonas zu Nitrit und weiter von Nitrobacter zu Nitrat oxidiert.

Bei organischem („natürlichem“) Dünger wird der Stickstoff durch mikrobiellen Abbau - abhängig von Bodentemperatur, Feuchtigkeit und Korngröße des Ausgangsstoffes - nach und nach freigesetzt. Mineralische Dünger wirken dagegen schneller, da sie als wasserlösliche Verbindungen direkt von den Pflanzenwurzeln aufgenommen werden können.

Beispiele für Stickstoffdünger

- Anorganische Verbindungen

- Ammoniumsulfat (schwefelsaures Ammoniak)

- Ammonsulfatsalpeter (26 % Stickstoff)

- Ammoniumnitrat (nicht in Reinform, sondern nur in Mischungen wg. Explosionsgefahr)

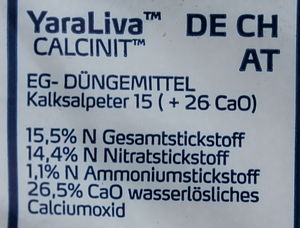

- Calciumnitrat (Kalksalpeter)

- Kaliumnitrat (Kalisalpeter)

- Kalkammonsalpeter

- Kalkstickstoff (Calciumcyanamid-Kohlenstoff-Gemisch, ca. 20 % Stickstoff)

- Organische Verbindungen

Siehe auch

Einzelnachweise

- ↑ Jörg Albrecht: 100 Jahre Haber-Bosch-Verfahren, Brot und Kriege aus der Luft. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung. 24. April 2016, abgerufen am 24. Februar 2012.

- ↑ Rockström, J. et al., A safe operating space for humanity. In: Nature, 461 (7263), (2009), 472-475, doi:10.1038/461472a.

- ↑ Tallaksen et al, Nitrogen fertilizers manufactured using wind power: greenhouse gas and energy balance of community-scale ammonia production. In: Journal of Cleaner Production 107, (2015), 626-635, doi:10.1016/j.jclepro.2015.05.130.

| Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Stickstoffdünger aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar. |