| Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.

Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |

How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |

Vokal

Ein Vokal (v. lat.: vocalis [littera] „tönender Buchstabe”; zu vox „Stimme”) oder Selbstlaut ist ein Laut, bei dessen Artikulation der Phonationsstrom weitgehend ungehindert ausströmen kann. Vokale sind im Allgemeinen stimmhaft.

Vokale sind Phone, also Einheiten der gesprochenen Sprache. Buchstaben der Schriftsprache wie „ A“, „E“, „I“ usw. sind Vokalbuchstaben.

| Bei Symbolpaaren (u • g) steht das linke Symbol für den ungerundeten, das rechte Symbol für den gerundeten Vokal. |

Vokale in der artikulatorischen Phonetik

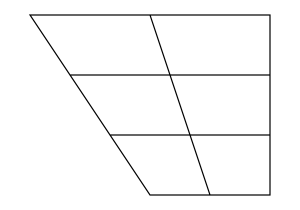

Zur Darstellung aller Vokale wird das sogenannte Vokaldreieck oder Vokaltrapez (s. Abbildung oben) benutzt. Darin sind die Vokale in der Senkrechten nach dem zu ihrer Bildung notwendigen Grad der Öffnung des Mundraums von offen (a-Laut) nach geschlossen (i-, u-Laut) angeordnet. In der Waagerechten werden sie in vorne (e-, i-Laute) oder hinten (o-, u-Laute) im Mundraum entstehend unterteilt. Sie heißen dementsprechend Vorderzungenvokale bzw. Hinterzungenvokale.

Grundsätzlich kann jeder Vokal auch mit Lippenrundung gerundet gebildet werden, was eine Änderung der Lautqualität herbeiführt: Aus einem gespannten i-Laut [i] wird durch Lippenrundung ein ü-Laut [y] und aus einem ungerundeten [e] ein ö-Laut [ø]. Im Deutschen gibt es die gerundeten Vokale ü [y,ʏ], ö [ø,œ], o [o,ɔ] und u [u,ʊ] und die ungerundeten a [a], e [ɛ,e] und i [i,ɪ].

Weiterhin können durch Absenken des Gaumensegels Nasalvokale gebildet werden, wie das [ɔ͂] im französischen on "man".

Vokale werden in vielen Sprachen nach ihrer Länge (Vokalquantität) in kurze oder lange Vokale unterteilt. Im Deutschen sind die kurzen Vokale ungespannt, z.B.: das [ı] in Mitte. Die langen Vokale sind gespannt, z.B. das [i:] in Miete. Es gibt aber auch kurze gespannte Laute, wie das [i] in Musiker (vgl. Zellerhoff 2011, 275).

Der polnische Linguist Piotr Żyromski hat für die deutschen Vokale vorgeschlagen, fünf verschiedene Parameter zu unterscheiden: Qualität, Quantität, Dorsalität, Höhe der Dorsalität (Vokalhöhe) und Lippenrundung (Lippenposition).[1]

Vokale in der akustischen Phonetik

Nach der Form der Schallwelle gehören Vokale also, im Gegensatz zu den meisten Konsonanten, zu den Klängen.

Vokale haben einen Primärklang. Dieser besteht aus einem Grundton der Grundfrequenz f0, der wiederum Obertöne bildet. Diese sind immer ganzzahlige Vielfache des Grundtons, d. h. wenn man den Grundton ändert, dann ändern sich auch immer die Obertöne.

Durch Resonanzen im Vokaltrakt (oder Ansatzrohr), d. h. in der Stimmritze, im Larynx- und Pharynxraum und im Mund- und Nasenraum, entstehen ausgeprägte Obertonbereiche, so dass sie gegenüber den anderen Teiltönen dominanter werden. Diese resonanzverstärkten Teiltöne heißen Formanten.

Bei Vokalen kann man vier bis fünf Formanten nachweisen: F1 und F2 (bei Vokalen die im vorderen Zungenbereich gebildet werden) sind für die Identifizierung der Vokale verantwortlich. Sie entscheiden also darüber, ob wir beispielsweise ein [iː] oder ein [uː] hervorbringen.

Messung der Kenngrößen der Artikulation

Die Artikulation kann quantitativ mit drei Kenngrößen (Formanten) wiedergegeben werden: F1 gibt die Offenheit oder Zungenhöhe an, F2 die Zungenstellung von hinten nach vorn, und F3 die Lippenrundung. Ein [i] hat beispielsweise einen höheren F2-Wert als ein [u] aber einen weitaus geringeren F1-Wert als zum Beispiel ein [a].

Abgrenzung zu den Konsonanten

Klassifiziert man Laute lediglich nach ihrer Artikulationsart, dann unterscheiden sich Vokale von Konsonanten allein dadurch, dass der Phonationsstrom bei Vokalen fast ungehindert durch das Ansatzrohr strömt. (Genauer: Im Gegensatz zu Konsonanten ist die Konstriktion [Verengung] im Artikulationsraum nicht so stark, dass sie ein Geräusch erzeugte.)

Eine andere Möglichkeit ist die Klassifizierung nach akustischen Kriterien, vor allem nach ihrer Sonorität (Schallfülle). Danach sind die meisten Konsonanten Geräusche ohne Sonorität, während es sich bei Vokalen und einigen Konsonanten wie beispielsweise dem l-, m-, n-, ng- und (zum Teil) r-Laut um Klänge handelt. Diese sind also sonorant.

Sonorität bzw. Schallfülle ist eine wichtige Eigenschaft hinsichtlich der Funktion eines Lautes als Silbenträger: je sonorer ein Laut ist, desto deutlicher hebt er sich von den anderen ihn umgebenden Lauten ab. Sonorante Laute können deshalb Silbenträger sein.

In einigen Sprachen nehmen l, m, n, ng, aber auch r silbischen Charakter an und tragen den Hauptton, beispielsweise l in Plzeň auf Tschechisch und r in Krk auf Kroatisch.

Auch im Deutschen kommen die Laute l, m, n, ng silbisch vor, allerdings nur in unbetonter Silbe, so in der Standardaussprache bei den Endungen -em, -en und -el/-l nach Konsonanten (silbischer m-Laut: „großem“, „leben“; silbischer n-Laut: „reden“, silbischer ng-Laut: „liegen“, silbischer l-Laut: „Apfel“, „Dirndl“).

Vokale im Deutschen

Das Deutsche ist, was das Lautinventar im Sprachvergleich betrifft, ziemlich reich an Vokalen. Zu den gesprochenen Vokalen (Monophthongen) des Standarddeutschen gehören:

| in betonten Silben | in unbetonten Silben | |||

| geschlossen + lang | offen + lang | offen + kurz | geschlossen + kurz | in Reduktionssilben |

|---|---|---|---|---|

| [iː] ‒ Beispiel: Igel | [ɪ] ‒ frisch | [i] ‒ wieso, direkt | ||

| [eː] ‒ Schnee | [ɛː] ‒ Mädchen | [ɛ] ‒ nett | [e] ‒ lebendig, Debatte | [ə] ‒ Blume |

| [aː] ‒ Vater | [a] ‒ Katze | [a] ‒ daheim, Banane | [ɐ] ‒ Leder[2] | |

| [oː] ‒ Ton | [ɔ] ‒ Sonne | [o] ‒ sodass, Rosine | ||

| [uː] ‒ gut | [ʊ] ‒ Mund | [u] ‒ zuvor, kulant | ||

| [yː] ‒ müde | [ʏ] ‒ hübsch | [y] ‒ Büro, Physik | ||

| [øː] ‒ König | [œ] ‒ löschen | [ø] ‒ Ökonomie | ||

- → Für Diphthonge (wie au, ei, eu) siehe: Diphthonge im Deutschen

Vokale in betonten Silben

In betonten Silben unterscheidet man im Deutschen zwischen zwei Typen von Vokalen:

- Vokalen, die lang und geschlossen sind (z. B. [o:] wie in Ton) und

- Vokalen, die kurz und offen sind (z. B. [ɔ] wie in Sonne).

Dieses Muster wird in zwei Fällen durchbrochen:

- Der ungerundete offene Zentralvokal [a] erscheint zwar sowohl in der Lang- als auch in der Kurzform (Vokalquantität), wird aber stets offen gesprochen (Vokalqualität).

- Mit dem kurzen ungerundeten halboffenen Vorderzungenvokal [ɛ] korrespondieren zwei Langformen: 1. der ungerundete halbgeschlossene Vorderzungenvokal [e:] und 2. die Langform [ɛ:] (wie in Mädchen). Dies gilt jedoch vor allem für die Standardaussprache. In vielen deutschen Dialekten wird das lange <ä> wie [e:] ausgesprochen.

Einige weitere Vokale, die in der Tabelle nicht aufgeführt sind, erscheinen ausschließlich in Fremdwörtern. Besonders produktiv war und ist hier das Französische, dem das Deutsche die Nasalvokale [ɑ̃] (wie in Orange), [ɛ̃] (Teint, Mannequin), [õ] (Contenance), [ɔ̃] (Jargon) und [œ̃] (Parfum) sowie den Langvokal [œ:] (Œuvre) verdankt. Die Benutzung der Nasalvokale gilt teilweise als bildungssprachlich; auch die Aussprache mit gewöhnlichem, nicht-nasaliertem Vokal ‒ meist von [ŋ] gefolgt (z. B. Orange [oˈʀaŋʒə], Bonbon [bɔŋˈbɔŋ]) ‒ wird zunehmend als normgerecht empfunden.

Aus dem Englischen gelangte unter anderem der Langvokal [ɔː] (Smalltalk) ins Deutsche.

Vokale in unbetonten Silben

In den unbetonten Silben besitzt das Deutsche sieben weitere Vokale, die in ihrer Qualität dem korrespondierenden langen Vokal entsprechen, aber kürzer sind.

Beispiel: In betonten Silben entsprechen dem Graphem <e> die Allophone [e:] (wie in ledig) bzw. [ɛ] (nett). In unbetonten Silben ‒ z. B. in lebendig, Gewissen ‒ erscheint stattdessen oft (statt des unten erwähnten Schwa) der kurze Laut [e].[3] Obwohl diese Situation auch bei deutschen Wörtern vorkommt (z. B. daheim, wieso, sodass, zuvor), sind mehrheitlich Fremdwörter betroffen (z. B. direkt, Debatte, Physik, Ökonomie).

Zwei Laute kommen im Standarddeutschen ausschließlich in Reduktionssilben vor: [ə], genannt Schwa (Blume), und [ɐ] (Leder). Sie werden oft nicht zu den Phonemen gerechnet und in den Darstellungen des deutschen Vokalbestandes darum hin und wieder vergessen.

In dem von Eva-Maria Krech u. a. herausgegebenen Großen Wörterbuch der deutschen Aussprache (1982) werden neben langen und kurzen auch halblange Vokale aufgeführt. Beispiele sind der a-Laut in Leda oder Oma; in Oma einen wirklich kurzen [und vorderen] a-Laut zu sprechen, wie es beispielsweise umgangssprachlich im Ruhrgebiet üblich ist, wird nicht als normgerecht empfunden. Weitere Beispiele sind der halblange e-Laut in Káffee (auf der ersten Silbe betont; betont man die zweite, so spricht man keinen halblangen, sondern einen wirklich langen e-Laut) oder in Meteorologe, demobilisieren, Regeneration, Deeskalation (jeweils der erste e-Laut; halbe Länge hier in allen Fällen mit mehr als zwei Silben zwischen sich und der Hauptbetonung); der halblange i-Laut in Wörtern wie Omi, Ami, Gabi; der halblange o-Laut in Wörtern wie Kino, Auto, Eskimo; der halblange u-Laut in Wörtern wie Akku oder Uhu (zweiter u-Laut; der erste besitzt volle Länge); der halblange ö-Laut in Fremdwörtern wie Ökologisierung; der halblange ü-Laut in Fremdwörtern wie Pyroelektrizität, Hyperboloid oder Hybridisation (auch hier in allen Fällen mit mehr als zwei Silben zwischen sich und der Hauptbetonung).[4]

Vokale in anderen Sprachen

| IPA-Zeichen | deutsch | englisch (BE) |

|---|---|---|

| Wortbeispiele | ||

| [iː] | Igel | speak |

| [i] | direkt | - |

| [ɪ] | frisch | give |

| [eː] | Schnee | - |

| [e] | lebendig | - |

| [ə] | Blume | maiden |

| [ɛː] | Mädchen | - |

| [ɛ] | nett | tell |

| [ɜ:] | - | word |

| [æ] | - | cat |

| [aː] | Vater | - |

| [a] | Katze | - |

| [ɐ] | Bruder | butter |

| [ɑ:] | - | calm |

| [ɑ] | - | hot |

| [oː] | Ton | - |

| [o] | Rosine | - |

| [ɔ:] | - | talk |

| [ɔ] | Sonne | - |

| [uː] | gut | moon |

| [u] | kulant | - |

| [ʊ] | Mund | book |

| [yː] | müde | - |

| [y] | Büro | - |

| [ʏ] | hübsch | - |

| [øː] | König | - |

| [ø] | Ökonomie | - |

| [œ] | löschen | - |

Englisches [ɐ] wird am häufigsten /ʌ/ transkribiert.[5]

Das Englische ist deutlich ärmer an Vokalphonen (nicht allerdings an Vokalphonemen) als das Deutsche, besitzt dafür aber mehr Diphthonge (take, go, night, flower, boy, here, there, sure).

Spanisch

In der spanischen Sprache, genauer dem Kastilischen, existieren nur die fünf Vokalphoneme /a e i o u/. Dies unterscheidet das Kastilische von den anderen iberoromanischen Sprachen Portugiesisch, Galicisch und Katalanisch (mit Valencianisch, wobei hier die Unterschiede zum Kastilischen geringer sind). Der a-Laut ähnelt dem deutschen kurzen (offenen) a, während i-Laut und u-Laut den langen (geschlossenen) Vokalen im Deutschen gleichen. Der e-Laut und der o-Laut des Spanischen haben eine mittlere Höhe und daher kein genaues Gegenstück im Hochdeutschen.

Französisch

Der ungespannte (mit weniger Muskelanspannung geformte) i-Laut (wie in Wind), der ungespannte ü-laut (wie in wünscht), der ungespannte u-Laut (wie in Wunsch) und der a-ähnliche, sogenannte tiefe Schwa-Laut (wie der -er geschriebene Vokal in Mutter) fehlen im Französischen. Ansonsten besitzt es die gleichen oralen (mit dem Mund geformten) Vokale wie das Deutsche plus vier Nasalvokale. Allerdings kennt das Französische nicht den systematischen bedeutungsverändernden Unterschied zwischen kurzen ungespannten und langen gespannten Vokalen, der für das Deutsche typisch ist (wie in Wahl/Wall, den/denn, ihn/in, Ole/Olle, pult/Pult, Tönchen/Tönnchen, Fühler/Füller).

Vokalbuchstaben

Es werden unter Vokalen gemeinhin auch die Buchstaben verstanden, die derartige Laute repräsentieren. Um der verbreiteten Verwechslung bzw. Gleichsetzung von Lauten und Buchstaben vorzubeugen, ist es sinnvoll, den Begriff Vokalbuchstaben zu verwenden.

Im Deutschen entsprechen sie meist den Buchstaben: A, Ä, E, I, O, Ö, U, Ü, Y.

Sie stehen den Konsonantenbuchstaben B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, ß, T, V, W, X, Z gegenüber.

Siehe auch

- Alphabet

- Internationales Phonetisches Alphabet

- Klangfarbe

- Approximant

- Aussprache der deutschen Sprache

Literatur

- Thomas Becker: Das Vokalsystem der deutschen Standardsprache. Frankfurt am Main: Lang, 1998. ISBN 3-631-33460-5

- Alan T. Hall: Phonologie: eine Einführung. Berlin; New York: de Gruyter, 2000. ISBN 3-11-015641-5

- Horst M. Müller (Hrsg.): Arbeitsbuch Linguistik. Paderborn [u.a.]: Schöningh, 2002. ISBN 3-8252-2169-5

- Bernd Pompino-Marschall: Einführung in die Phonetik. Berlin, New York: de Gruyter, 1995. ISBN 3-11-014763-7

- Rita Zellerhoff: Auditive Wahrnehmungsförderung und ihre Bedeutung für die Schriftsprachaneignung mehrsprachiger Schüler. In: Sprachheilarbeit 56. 5/6, 2011. S. 275-281

Weblinks

- Vokale (Kapitel des Kurses in Phonetik und Phonologie von Christian Lehmann)

- Vokaldreieck – Frequenzlage der ersten beiden Vokal-Formanten (PDF-Datei; 230 kB)

- Stimme – Vokale

- Hörbeispiele für Vokale & Konsonanten in spanisch, englisch, deutsch

- "Akustik des Vokals"

Anmerkungen und Einzelnachweise

- ↑ Distinktive Merkmale der deutschen Vokale

- ↑ durch die Buchstabenkombination „er“ repräsentiert; im Unterschied zu Schreibung und Aussprache des Wortes „Leda“

- ↑ Ausnahmen von dieser Regel bilden z. B. die Präfixe vor-, ver-, er- und zer-.

- ↑ Eva-Maria Krech, Eduard Kurka, Helmut Stelzig u.a. (Hg.): Großes Wörterbuch der deutschen Aussprache. 1. Auflage. VEB Bibliographisches Institut Leipzig, Leipzig 1982, ISBN 3323001400.

- ↑ Iggy Roca, Wyn Johnson: Course in Phonology. Blackwell Publishing, 1999.

| Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Vokal aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar. |