| Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.

Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |

How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |

Forchdenkmal

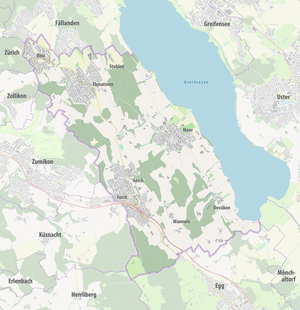

Das sogenannte Forchdenkmal, offiziell Wehrmännerdenkmal, ist eine Gedenkstätte ausserhalb der Ortschaft Forch auf dem Wassberg (Pfannenstielkette) im Kanton Zürich, Schweiz, auf rund 725 m ü. M.

Die 18 Meter hohe Bronzeplastik in Form einer Flamme erinnert an die Zürcher Soldaten, die im Ersten Weltkrieg im Aktivdienst gestorben waren. Im Volksmund wird sie in Anspielung auf die Form auch de gfroore Furz genannt.[1]

Geschichte

Während im Ersten Weltkrieg im Europa ausserhalb der Schweiz zwischen acht und zehn Millionen Soldaten ums Leben kamen, starben rund 3000 Angehörige der Schweizerischen Armee während ihrer Dienstzeit. Abgesehen davon wurden zwischen Juli 1918 und Juni 1919 in der Schweiz ca. 25’000 Personen allein durch die Spanische Grippe dahingerafft, darunter auch Soldaten im Aktivdienst. Während der ersten Grippewelle von 1918 starben auf diese Weise pro Tag bis zu 35 Diensttuende, was in den Familien Dienst leistender Familienväter – bedingt durch die fehlende soziale Absicherung – grosse Not auslösen konnte.[2]

Die Schweiz war damals nicht Schauplatz kriegerischer Auseinandersetzungen, so dass es zu keinen Toten durch Kriegshandlungen kam. Die vielen während des Dienstes krankheitsbedingt verstorbenen Soldaten wurden als Gefallene gezählt. Zu ihren Ehren wurden im ganzen Land Erinnerungsstätten und Denkmäler errichtet.[2] In diesem Sinne bildete sich 1920 auf Initiative der Unteroffiziersgesellschaft des Kantons Zürich auch eine Kommission, die sich zum Ziel gesetzt hatte, im Kanton Zürich ein schlichtes Denkmal für all jene Wehrmänner zu errichten, die während des Aktivdienstes im Ersten Weltkrieg verstorben waren. Dem Komitee gehörten unter anderen Regierungsrat Rudolf Maurer, der Präsident des Kantonsrats Adolf Streuli sowie der Kantonsbaumeister Hermann Fietz an. Von den zahlreichen Gemeinden, die sich um den Standort beworben hatten, wurde schliesslich die Forch ausgewählt. Das Denkmal sollte auf einer Anhöhe nordwestlich des historischen Zentrums errichtet werden.

Am 12. März 1922 beschloss die Gemeindeversammlung von Küsnacht, auf dessen Gebiet das Grundstück liegt, einen Kostenbeitrag von Fr. 9000.–. Die Forchbahn steuerte Fr. 7000.– bei und der Wirt des nahe gelegenen Gasthofes «Krone» spendete Fr. 1000.–.

Für den Bau wurde unter den Zürcher Künstlern ein Wettbewerb ausgeschrieben. Von den 91 eingegangenen Beiträge wurde von einem Preisgericht das Projekt «Das Opfer» des Zürcher Architekten Otto Zollinger ausgewählt. In der Begründung der Jury heisst es: In diesem Entwurf ist die Idee des Denkmals in überzeugend schöner Weise zum Ausdruck gebracht. Die Bergkuppe wird in der Wirkung durch das Mal verstärkt, und es klingt in dieser gleichsam aus. Durch den pyramidenförmigen Aufbau mit der hochgehenden Flamme wurde eine charakteristische Gestaltung des Denkmals erfunden, in welcher Monumentalität, Ernst und Würde in lebendig zündender Weise verkörpert wird.

Eine Überprüfung der Realisierbarkeit ergab, dass die vorgesehenen Kosten von Fr. 60'000.– bei weitem überschritten würden. Da Zollinger Möglichkeiten fand, die Kosten zu verringern, wurde im Frühling 1922 mit dem Bau begonnen. Die Bauarbeiten wurden durch die Firmen Hatt-Haller und A. Schulthess ausgeführt.

Beschreibung

Das Denkmal wird gebildet durch eine 18 Meter hohe eherne Flamme, die auf einer Stufenpyramide steht. Diese zählt 11 Stufen von je 38 cm Höhe. Um das Besteigen der Pyramide zu erleichtern, ist auf allen vier Seiten eine Treppe mit einer Stufenhöhe von 19 cm angebracht.

Auf dem Steinsockel ist folgende Inschrift eingemeisselt:

„DIES DENKMAL BAUTE DAS ZÜRCHER VOLK ALS SINNBILD SEINER OPFER, DIE DER WELTKRIEG 1914–1918 ZU DES VATERLANDES SCHUTZ FORDERTE“

Einweihung

Das Denkmal wurde am Sonntag, dem 24. September 1922 von Bundespräsident Robert Haab eingeweiht. Die Schätzungen der anwesenden Besucher bewegen sich zwischen 30'000 und 50'000, allein die Forchbahn beförderte 12'865 Personen. In seiner Rede erinnerte der Bundespräsident auch an die zahlreichen Menschen, die im Herbst 1918 an der Spanischen Grippe verstorben waren und erlegte den Anwesenden die Pflicht, den Menschen, die zum Schutz der Schweiz gestorben waren, stets würdig zu gedenken.

Pläne zur Erweiterung

Am 21. November 1946 erteilte der Regierungsrat dem Erbauer des Denkmals Otto Zollinger den Auftrag, ein Projekt über der Erweiterung des Denkmals zu erstellen. Dem bestehenden Denkmal sollte eine Gedenkwand angefügt werden, an der auf einer Tafel die Namen der am Todestage im Kanton wohnhaft gewesenen und während des Aktivdienstes 1914–1918 und 1939–1945 verstorbenen Wehrmänner hätten aufgeführt werden sollen. Vorgesehen waren zudem ein Ruheplatz und ein Weg zur Gedenkwand mit Sitzgelegenheiten. Das Projekt wurde jedoch nicht verwirklicht.

Restaurierung

1974 wurde das Denkmal restauriert und Rost entfernt, der sich in der Flamme gebildet hatte. In die Flamme wurden Ventilationslöcher gebohrt, um die Bildung von Kondenswasser im Inneren zu verhindern.

Eine weitere Restaurierung erfolgte 1990. Damals wurde die Skulptur per Hubschrauber für eine Überholung abtransportiert,[3] und in ihrem Hohlraum wurde ein Archiv eingerichtet, in dem auf zwei Tafeln die Namen aller in den beiden Weltkriegen verstorbenen Soldaten des Kantons Zürich aufgeführt sind.

Der hohle Betonsockel musste wie 1990 im Jahr 2016 erneut restauriert werden.[3]

Literatur

- Jürg Bruppacher in: Küsnachter Jahrheft 1977.

- Konrad J. Kuhn, Béatrice Ziegler: Heimatfilme und Denkmäler für Grippetote: Geschichtskulturelle Reflexionen zur wirtschaftlichen Nutzbarmachung des Ersten Weltkriegs in der Schweiz. In: Christoph Kühberger, Andreas Pudlat (Hrsg.): Vergangenheitsbewirtschaftung: Public History zwischen Wirtschaft und Wissenschaft. Studien-Verlag, Innsbruck/Bozen/Wien 2012, S. 199Ä215.

- Konrad J. Kuhn: Politik in Bronze und Stein. Denkmäler für die «Gefallenen» des Ersten Weltkriegs. In: Konrad J. Kuhn, Béatrice Ziegler (Hrsg.): Der vergessene Krieg. Spuren und Traditionen zur Schweiz im Ersten Weltkrieg. Hier und Jetzt, Baden 2014, S. 211–231.

Weblinks

- Gemeinde Küsnacht: Forchdenkmal

- Bericht in der Maurmer Post vom 7. Februar 2003 (PDF-Datei; 453 kB)

- Gedenkstätten (Denkmäler, Grenzbefestigungsanlagen) und Museen zum 1. Weltkrieg in der Schweiz (PDF-Datei; 622 kB)

- Marc Tribelhorn: Umkämpftes Gedächtnis. Die Schweiz im Ersten Weltkrieg. In: Neue Zürcher Zeitung, 15. Juli 2014.

Einzelnachweise

- ↑ Marc Tribelhorn: Umkämpftes Gedächtnis. Die Schweiz im Ersten Weltkrieg. In: Neue Zürcher Zeitung, 15. Juli 2014.

- ↑ 2,0 2,1 Yvonne Leimgruber: Gedenkstätten und Museen zum 1. Weltkrieg in der Schweiz (pdf; 637 kB), hrsg. vom Zentrum Politische Bildung und Geschichtsdidaktik, Pädagogische Hochschule FHNW, Schweiz.

- ↑ 3,0 3,1 Michel Wenzler: Forch: Der ewigen Flamme setzt der Regen zu. In: Zürichsee-Zeitung. 5. September 2016, abgerufen am 7. März 2017.

| Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Forchdenkmal aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar. |