| Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.

Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |

How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |

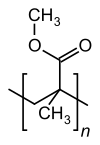

Polymethylmethacrylat

| Strukturformel | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||

| Allgemeines | |||||||

| Name | Polymethylmethacrylat | ||||||

| Andere Namen |

| ||||||

| CAS-Nummer | 9011-14-7 | ||||||

| Monomer | Methacrylsäuremethylester | ||||||

| Summenformel der Wiederholeinheit | C5H8O2 | ||||||

| Molare Masse der Wiederholeinheit | 100,12 g·mol−1 | ||||||

| Art des Polymers |

Thermoplast | ||||||

| Eigenschaften | |||||||

| Aggregatzustand |

fest | ||||||

| Dichte |

ca. 1,19 g·cm−3 | ||||||

| Glastemperatur |

ca. 105 °C | ||||||

| Löslichkeit |

nur in wenigen Lösungsmitteln, z. B. Aceton | ||||||

| Sicherheitshinweise | |||||||

| |||||||

| Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. | |||||||

Polymethylmethacrylat (Kurzzeichen PMMA, umgangssprachlich Acrylglas oder Plexiglas) ist ein synthetischer, transparenter, thermoplastischer Kunststoff.

Geschichte

Acrylglas wurde 1928 etwa zur selben Zeit in Deutschland, Großbritannien und Spanien entwickelt. In Deutschland war hieran der Chemiker Walter Bauer (1893-1968) beteiligt. Die ersten gegossenen Scheiben aus Acrylglas wurden im Jahre 1933 in Deutschland von Dr. Otto Röhm hergestellt und zur Marktreife gebracht. Es wird heute in großen Mengen für ein breites Spektrum von Anwendungen eingesetzt. Die ersten Kontaktlinsen aus Kunststoff wurden etwa 1939 durch Heinrich Wöhlk aus PMMA hergestellt. Eines der ersten Alltagsprodukte aus PMMA waren Deckel von Radio-Plattenspieler-Kombinationen (Braun SK 4 von 1956, der so genannte „Schneewittchensarg“). Außerdem findet der Stoff in der Medizin Einsatz als sog. Knochenzement zur Stabilisierung von Implantaten im Knochen.

Herstellung

PMMA wird routinemäßig radikalisch durch Emulsions-, Lösungs- und Substanzpolymerisation hergestellt (einschließlich Methoden der lebenden Polymerisation). Auf solche Weise produziertes PMMA ist ataktisch und völlig amorph. Eine anionische Polymerisation von PMMA ist ebenfalls möglich. Um 1 kg PMMA herzustellen, werden in etwa 2 kg Erdöl benötigt.

Synthetisierung durch radikalische Polymerisation

Folgender Mechanismus läuft ab (hier mit Dibenzoylperoxid als Reaktionspartner des Methacrylsäuremethylesters).[2]

1. Radikalbildung

Da organische Peroxide bei geringer Wärmezufuhr homolytisch zerfallen, eignen sie sich gut als Radikal-Bilder. Zunächst wird Dibenzoylperoxid gespalten, bevor sich von den entstehenden Radikalen CO₂ abtrennt.

2. Kettenstart

Nun reagiert das entstandene Radikal mit Methacrylsäuremethylester (MMA) zu einem neuen, größeren Radikal.

3. Kettenwachstum

Beim Kettenwachstum reagiert das bei 2. entstandene Radikal erneut mit dem Methacrylsäuremethylester. Diese Reaktion passiert immer wieder, so dass immer größere Radikale entstehen.

4. Kettenabbruch

Das Kettenwachstum kann auf zwei Weisen abgebrochen werden: Erstens können zwei Radikale aufeinandertreffen, zweitens kann der MMA aufgebraucht sein. Hier ist die erste Möglichkeit dargestellt.

Aufbau und Eigenschaften

Druck, Temperaturverlauf und Dauer des Polymerisationsprozesses haben dabei Einfluss auf die mittlere Länge der entstehenden Polymerketten sowie der Vernetzung und Verschränkung der Polymerketten untereinander. Dies hat wiederum direkte Auswirkungen auf einige physikalische und chemische Eigenschaften, die je nach Produktionsverfahren leicht von den nachfolgend genannten Werten abweichen können.

PMMA verbrennt knisternd, mit gelblicher Flamme, süßlichem Geruch, tropfend und ohne Rückstände. Beim Beklopfen mit dem Fingernagel klingt PMMA im Vergleich zu transparentem Polystyrol wegen geringerer Härte nicht blechern.

PMMA ist jenseits von 100 °C plastisch verformbar und diese Verformung ist thermisch reversibel. Es ermöglicht eine gute spanabhebende Bearbeitung, lässt sich sehr gut mit CO2-Lasern schneiden oder gravieren und ist kratzunempfindlicher als andere Thermoplaste. Verbindungen durch Kleben oder Schweißen sind möglich. Es transmittiert Licht besser als Mineralglas, ist gut einfärbbar, witterungs- und alterungsbeständig, beständig gegen Säuren, Laugen mittlerer Konzentration, Benzin und Öl. Ethanol, Aceton und Benzol greifen PMMA jedoch an. Daher dürfen Acrylglasflächen auch nicht mit Alkohol oder Lösungsmitteln gereinigt werden, da sonst Spannungsrisskorrosion entsteht. Es absorbiert UV-Licht (abgesehen von speziellen UV-durchlässigen Varianten für den Einsatz in der Röntgenlithographie oder für Solarien).

Die gute Witterungsstabilität der Methacrylatpolymere ist bedingt durch die rein aliphatische Struktur und die sterische Abschirmung der Polymerkette. Kommen bei der Polymerisation weitere Monomere (Alkyl- oder Arylmethacrylate) zum Einsatz, ist es möglich, die Eigenschaften des Mischpolymerisats den Produkterfordernissen anzupassen. So kann durch geeignete Wahl des Alkoholrests des monomeren Esters beispielsweise die Polymererweichungstemperatur beeinflusst werden: Langkettige Ester wie Lauryl- und Stearylmethacrylate zeigen bereits wachsartige Polymereigenschaften; Ester mit stark verzweigtem Alkoholrest liefern Polymere mit reduzierter Lösungsviskosität.

Copolymer-Kombinationen anionischer und kationischer PMMA ergeben Interpolyelektrolytkomplexe (IPEC).[3] Sie werden bevorzugt eingesetzt, Arzneistoffe zu ummanteln und sie in gut vorgegebener Weise freizusetzen.

Auch die Möglichkeiten der Formgebung sind sehr vielfältig. So kann es nicht nur als Glasersatz bei Fenstern eingesetzt werden, sondern auch für Haushaltsgegenstände, wie beispielsweise Schüsseln.

Technische Eigenschaften von PMMA:

- Wärmeleitfähigkeit: 0,19 W/(m·K)[4]

- Spezifische Wärmekapazität: 1,47 kJ/(kg·K)[4]

- Brechungsindex: 1,492 (zum Vergleich: 1,45–1,9 bei Mineralglas)

- elastisch, bedingt schlagfest (es existieren jedoch speziell schlagzäh-verstärkte Varianten)

- E-Modul (Zug-): 2700–3200 N/mm²

- Durchschlagsfestigkeit: 35–40 kV/mm

- Reißfestigkeit: 70 N/mm²

- Permittivität bei 50 Hz: 3,7

Einsatzgebiete

Aus Polymethylmethacrylat wird zum Einsatz in verschiedensten Bereichen eine Vielzahl von transparenten und nicht-transparenten Gegenständen, Waren, Bauteilen, Halbprodukten bzw. Halbzeugen gefertigt. PMMA ist z. B. unentbehrlich in der Zahnmedizin, wo es für Prothesen eingesetzt wird. Hierfür wird der Kunststoff mit Metallsalzen eingefärbt, so dass die typische rosa Farbe entsteht. In durchsichtiger Form wird er für Verbandsschienen eingesetzt. Der Kunststoff wird frei angemischt und härtet unter Hitze und Druck aus. Es können auch Aktivatoren zugesetzt werden.

Übersicht wichtiger Einsatzgebiete:

- Industrie und Handwerk

- Automobilindustrie: Blinker- und Rückleuchtengläser, Reflektoren, Lichtleiter, Tür-/Säulenverkleidungen im Exterieur Bereich (Verkleidung von A-/B-/C- Säulen)

- Bauwesen: Polymerbeton, Industriefußböden, Verglasungen (z. B. Doppelstegplatten), zur Abdichtung und Beschichtung von Balkonen und Terrassen, Detailabdichtungen im Flachdach, Industrietorverglasungen (Plustherm-Systemverglasung), Sanitär- und Einrichtungsbauteile z. B. für Badewannen, Möbel, Raumteiler, Türfüllungen, Lampenschirme usw.

- Halbleiterindustrie: Verwendung als Resist (Fotolack) bzw. Bestandteil davon in der Foto- und Elektronenstrahllithographie zur Herstellung von Schaltkreisen und Leiterplatten

- Lichttechnik und Optik: Flutlicht-Schilder und „Acryl-Lichtdesign“, Leuchtenabdeckungen, Leuchtwerbung, Schauglas, Linsen, Fresnel-Linsen, Lichtwellenleiter

- Luftfahrzeugbau: Scheiben, Hauben, Scheinwerferabdeckungen

- Maschinenschutz: Schutzhauben und Schutztüren

- Modell- und Prototypenbau: als Mineralglas-Ersatz bei Einzelstücken und Kleinstserien

- Pyrotechnik: Bestandteil von Verzögerungssätzen

- Schiffbau: U-Boot-Druckkörper, siehe auch → Deep Rover DR1002

- Textilindustrie: Bestandteil von Copolymerfasern (Polyacryl), siehe auch → Polyacrylnitril

- Uhrenindustrie: Uhrglas

- Medizin

- Augenoptik: Harte Intraokularlinsen, Brillengläser

- Chirurgie: Mit Gentamicin angereicherte PMMA-Kugeln als Ketten aufgezogen zur kontinuierlichen Antibiotikabehandlung

- Hörgeräte-Akustik: Ohrpassstücke (Otoplastik)

- Orthopädie: Wie in der Chirurgie bei Infektionen sowie als Knochenzement, z. B. zur Verankerung von Hüftendoprothesen sowie zur Augmentation beispielsweise der Kyphoplastien für die Behandlung von Brüchen

- Zahnmedizin: (siehe oben) Total- und Teilprothesen, Provisorien, Aufbissschienen

- und weitere Gebiete bzw. Produkte

- Bildende Kunst: Als Werkstoff und Bildträger

- Fotografie: Direkter Fotodruck (meist nach CMYK-Farbmodell) auf die Rückseite des Acrylglases (Acrylglas-Foto)

- Gartenbau: Beispielsweise für Bedachungen und Seitenteilen von Treibhäusern

- Haushaltwaren: Schüsseln, Gehäuse, Behälter, Salatlöffel, Salz- und Pfeffermühlen

- Klebstoffe: Methylmethacrylatklebstoff für Verbindungen von Metallen und Kunststoffen

- Musikinstrumente: Schlagzeuge, Tastenbeläge von Klavieren

- Raucherwaren: Zur Herstellung von Wasserpfeifen, sogenannte Acrylbongs

- Schmuck: Sogenannte Plugs und anderer Schmuck für z. B. geweitete Piercings.

Marken- und Handelsnamen

Bekannt wurde PMMA unter dem Handelsnamen Plexiglas®, angemeldet 1933 von Otto Röhm.[5] In Europa und Asien ist dies ein eingetragener Markenname der Evonik Röhm GmbH[6], in den USA der Altuglas International (Arkema Gruppe).[7] Jedoch vertreibt auch Evonik unter dem Namen Acrylite® sein Acrylglas in den USA.

In Europa vermarktet die Altuglas International Gruppe PMMA unter dem Namen Altuglas; die Arkema Gruppe PMMA unter dem Namen Oroglas.[8]

In der DDR wurde der Markenname O-Glas (für „organisches Glas“) verwendet. Einziger Hersteller waren die Stickstoffwerke Piesteritz. Von „Piesteritz“ leitet sich der Handelsname Piacryl ab.

Es gibt eine Vielzahl von weiteren herstellerspezifischen Handelsnamen, darunter Biacryl, Conacryl, Deglas, Diakon, Friacryl, Hesaglas, Limacryl, PerClax und Vitroflex.

Acrylglas ist eine verallgemeinerte, herstellerunabhängige Bezeichnung für PMMA.

Recycling

Der Recycling-Code für Polymethylmethacrylat ist 07.

Literatur

- Kai Buchholz: Plexiglas®. Werkstoff in Architektur und Design. Wienand, Köln 2007, ISBN 3-87909-925-1.

Weblinks

Einzelnachweise

- ↑ Diese Substanz wurde in Bezug auf ihre Gefährlichkeit entweder noch nicht eingestuft oder eine verlässliche und zitierfähige Quelle hierzu wurde noch nicht gefunden.

- ↑ Vgl.: Anna-Lena Eicke: Versuchsprotokoll. Herstellung von Plexiglas. Marburg 2009.

- ↑ Diego Gallardo, Brigitte Skalsky, Peter Kleinbudde: Characterization of combinations between anionic-cationic poly(methyl methacrylate) copolymers. In: Die Pharmazeutische Industrie, Band 73, Nr. 10, 2011, S. 1875-1884.

- ↑ 4,0 4,1 Degussa Röhm Plexiglas Produktbeschreibung, Kenn-Nr. 211-1, Feb. 2003.

- ↑ Geschichte auf www.plexiglas.de

- ↑ Eingetragen 2006-05 als Gemeinschaftsmarke unter der Nummer 003739505

- ↑ Altuglas International.

- ↑ Oroglas.

| Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Polymethylmethacrylat aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar. |