| Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.

Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |

How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |

Sonneberg

| Wappen | Deutschlandkarte | |

|---|---|---|

|

50.357511.175555555556400 Koordinaten: 50° 21′ N, 11° 11′ O

| |

| Basisdaten | ||

| Bundesland: | Thüringen | |

| Landkreis: | Sonneberg | |

| Höhe: | 400 m ü. NN | |

| Fläche: | 45,44 km² | |

| Einwohner: |

23.620 (31. Dez. 2014)[1] | |

| Bevölkerungsdichte: | 520 Einwohner je km² | |

| Postleitzahl: | 96515 | |

| Vorwahl: | 03675 | |

| Kfz-Kennzeichen: | SON, NH | |

| Gemeindeschlüssel: | 16 0 72 018 | |

| Stadtgliederung: | 11 Ortsteile | |

| Adresse der Stadtverwaltung: |

Bahnhofsplatz 1 96515 Sonneberg | |

| Webpräsenz: | ||

| Bürgermeisterin: | Sibylle Abel (CDU) | |

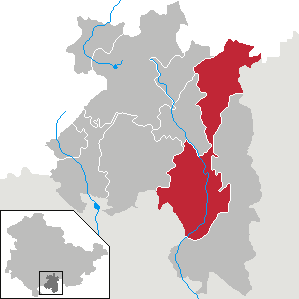

| Lage der Kreisstadt Sonneberg im gleichnamigen Landkreis | ||

Sonneberg ist eine Stadt im Süden Thüringens und Verwaltungssitz des gleichnamigen Landkreises Sonneberg. Die Stadt ist ein Mittelzentrum und bildet mit der angrenzenden bayerischen Partnerstadt Neustadt bei Coburg eine geografisch und ökonomisch zusammenhängende urbane Einheit.

Bekannt wurde sie als „Weltspielwarenstadt“ – woran heute zum Beispiel das Deutsche Spielzeugmuseum erinnert – und in Fachkreisen durch die 1925 gegründete Sternwarte Sonneberg. Unmittelbar nördlich der Stadt beginnt der Frankenwald.[2] Die Stadt ist seit Juli 2012 (zunächst für ein Jahr auf Probe) Mitglied der europäischen Metropolregion Nürnberg.[3]

Geografie

Die Stadt liegt in den Tälern der nach Süden in Richtung Oberfranken abfließenden Röthen und Steinach am Nordrand des Obermainischen Hügellands (südlich Fränkische Linie) und erstreckt sich über die davor liegende Linder Ebene bis unmittelbar an die thüringisch-bayerische Landesgrenze.

Nachbargemeinden

In Uhrzeigerrichtung, von Norden beginnend: Steinach, Oberland am Rennsteig, Judenbach, Föritz (alle Landkreis Sonneberg), Mitwitz (Landkreis Kronach), Neustadt bei Coburg (Landkreis Coburg), Frankenblick (Landkreis Sonneberg)

Stadtgliederung

Ortsteile:

Flurteile: Obere Stadt, Untere Stadt und Wolkenrasen

Eingemeindungen

- 1919 Bettelhecken

- 1922 Hönbach

- 1923 Neufang

- 1950 Köppelsdorf (die Großgemeinde war 1923 aus Hüttensteinach, K. und Steinbach gebildet worden), Malmerz, Mürschnitz und Oberlind.

- 1994 Unterlind

Geschichte

Ursprung bis zum 14. Jahrhundert

„Das Schloß Sonnenberg wurde auch die Burg Sonnenberg, auch das Haus zu Sonnenberg in alten Dokumenten genannt. Im Jahre 480 erbaute Süne oder Süno, Herzog zu Franken, diese Burg wegen der Thüringischen Einfälle...“ so heißt es auf Seite 64 in der Topographie des Herzoglich-Sachsen-Koburg-Meiningischen Antheils an dem Herzogthum Koburg aus dem Jahre 1781. Diese nicht kritikfreie Darstellung fußt auf der Geschichte der Franken des Abtes Johannes Trithemius aus dem Jahr 1514[4].

Wenngleich es keine gesicherten Hinweise des fränkischen Heerführers Sunno im Obermainland und der Errichtung einer Burg als Schutzwehr gegen die einfallenden Thüringer gibt, verweist dies auf erste Besiedlungen in diesem Gebiet bereits ab den 5. Jahrhundert.

Der Name Sonneberg wurde 1207 erstmals urkundlich erwähnt. Er geht auf das Adelsgeschlecht der Herren von Sonneberg zurück, das im 12. und 13. Jahrhundert beurkundet ist und unterhalb der Burg Sonneberg eine Siedlung gründete, die ursprünglich aus dem Gutshof und zwei Weilern bestand, dem in der Herrnau vermuteten Dorf „Alt-Rötin“ und dem „Stätlein zu Rötin unter der Burg Sonneberg“. Die Herren von Sonneberg waren Ministerialen im Dienst der Herzöge von Andechs-Meranien, die eine herrschaftliche Verwaltung in der Region um Sonneberg und Coburg errichteten. Nach dem Ende der Herzogstums Meranien erwarben sie im Umland umfangreicheren Besitz und stifteten 1252 das Kloster Sonnefeld. Dieser Höhepunkt des Geschlechts läutet im weiteren Verlauf des 13. Jahrhunderts auch den Verfall ein, bis 1310 das Geschlecht in männlicher Linie ausstarb.[5]

Nach dem Aussterben der Sonneberger fiel die kleine Herrschaft 1317 an die Grafen von Henneberg. 1349 bestätigte und erweiterte die neue Landesherrin, die Regentin Jutta von Henneberg die städtischen Rechte Sonnebergs mit einer Urkunde. 1353 fiel Sonneberg zusammen mit dem nahe gelegenen Coburg an die Wettiner. Rat und Bürgermeister hatten die Niedergerichte inne. Die an der Straße von Coburg nach Saalfeld gelegene Stadt mit der Johanniskirche war ummauert.[6]

15. Jahrhundert bis 19. Jahrhundert

Nach der „Leipziger Teilung“ 1485 kam die Pflege Coburg (so wurde das Gebiet zu dem Sonneberg gehörte) an die ernestinische Linie dieses Hauses. Nachdem Coburg und somit Sonneberg zwischen 1542 und 1553 unter Herzog Johann Ernst von Sachsen schon einmal ernestinische Sekundogenitur war, kam es 1572 zur Abtrennung dieses Territoriums vom ernestinischen Gesamtstaat, und es entstand ein Fürstentum Sachsen-Coburg, das gemeinschaftlich von den Herzögen Johann Casimir und Johann Ernst regiert wurde. 1596 teilten beide dieses Fürstentum in Sachsen-Coburg und Sachsen-Eisenach. Nach dem Tod Johann Casimirs 1633 kurzzeitig unter Johann Ernst wieder vereint, kam es nach dessen Tod 1638 an Sachsen-Altenburg und 1672 an Sachsen-Gotha. Im Zuge der „Gothaischen Teilung“ 1680 entstand erneut ein Fürstentum Sachsen-Coburg unter Herzog Albrecht, das allerdings beträchtlich kleiner war als dessen Vorgänger.[7]

1699 verstarb Albrecht von Sachsen-Coburg ohne Erben, und es kam zu langwierigen Erbauseinandersetzungen. 1735 wurde Sachsen-Meiningen zwar die Stadt Sonneberg zugesprochen, diese verblieb aber weiter als Herzoglich-Sachsen-Coburg-Meiningischen Anteil beim Herzogtum Coburg. Erst 1826 erfolgte die Eingliederung nach Sachsen-Meiningen.

Die katholische Gemeinde unterstand dem Bistum Würzburg. 1526 begann die Reformation, bald darauf wurde die Lateinschule eröffnet. Seit 1500 ist der Abbau von Wetzsteinen und Schiefer für Schiefertafeln bezeugt. Aus der alteingesessenen Holzwarenherstellung entwickelte sich vom 16. Jahrhundert an die Spielwarenherstellung. Um 1700 wurde mit der Firma Dressel, ab 1873 Firma Cuno & Otto Dressel, der größte Spielwaren-Exporteur in Sonneberg gegründet. Ab 1805 entwickelte sich Sonneberg durch die Einführung des Papiermachés zu einem Spielzeugproduktionszentrum mit Weltgeltung. 1840 zerstörte ein Stadtbrand das alte Stadtzentrum um den Marktplatz.

20. Jahrhundert

Durch den Anteil der Sonneberger Produktion am Weltmarkt wurde um 1913 der Begriff „Weltspielwarenstadt“ geprägt. Vor dem ersten Weltkrieg wurden im Raum Sonneberg rund 20 % der auf dem Weltmarkt gehandelten Spielwaren hergestellt. 1901 wurde das Spielzeugmuseum eröffnet, welches 1953 erweitert wurde. Seit 1919 wurden die umliegenden Vororte eingemeindet.

Bahnverbindungen bestehen seit 1858 nach Coburg (Bahnstrecke Coburg-Sonneberg), seit 1886 Richtung Neuhaus (Bahnstrecke Sonneberg–Probstzella) und seit 1910 nach Eisfeld (Hinterlandbahn). Im Jahr 1921 eröffneten die Siemens-Schuckertwerke in Sonneberg ihr Kleinbauwerk II, welches 1939 mit 987 Mitarbeitern Installationsmaterial wie Sicherungselemente und Schalter produzierte.

Eine letzte Blüte der Spielwarenindustrie führte in den 1920er Jahren zur Bebauung des Bahnhofplatzes mit repräsentativen Gebäuden. Zuerst errichtete die US-amerikanische Firma Halbourn ein sechsstöckiges Handelshaus, das seit 1925 der AOK gehört. Gegenüberliegend baute im Jahr 1926 die US-amerikanische Kaufhausgesellschaft Woolworth, die schon seit 1880 vor Ort einkaufte, zum Erwerb und Export von Spielwaren und Christbaumschmuck ein Handels- und Lagerhaus. Das fünfstöckige Gebäude aus Eisenbeton mit eigenem Gleisanschluss wurde nach Plänen des Sonneberger Architekten Walter Buchholz errichtet. Das Bauwerk, im Zweiten Weltkrieg als Lagerhaus durch die Wehrmacht genutzt, wurde am 11. April 1945 von US-amerikanischen Truppen beschossen und in Brand gesetzt. Gegenüberliegend vom Bahnhof errichtete schließlich die Stadt in den Jahren 1927 und 1928 nach Plänen von Karl Dröner ihr neues Rathaus mit einem 40 Meter hohen Rathausturm. In die gleiche Zeit fällt auch in der König-Straße der Neubau des Einkaufshauses der amerikanischen Firma S.S. Kresge & Co. aus New-York mit seiner expressionistischen Architektur sowie im Jahr 1925 die Gründung der Sternwarte Sonneberg im Ortsteil Neufang durch Professor Cuno Hoffmeister.

Infolge der Weltwirtschaftskrise und einer Überschuldung wurde Sonneberg 1929 zahlungsunfähig und unter Zwangsverwaltung gestellt.[8]

Bei Beginn der Zeit des Nationalsozialismus wurden Einwohner aus politischen, rassischen und religiösen Gründen verfolgt, mit Gefängnis- und Zuchthausstrafen belegt oder in KZ deportiert. Zu ihnen gehörte der Mitbegründer der KPD-Ortsgruppe Otto Bergner in Köppelsdorf, der mehrmals verhaftet, in das KZ Buchenwald überstellt und schließlich in das KZ-Außenkommando Witten-Annen verlegt wurde, wo er im März 1945 ums Leben kam. An ihn erinnert ein Straßenname. An den Arbeiter Adolf Wicklein, der vom Volksgerichtshof zum Tode verurteilt und im Hof des Landgerichts Weimar hingerichtet wurde, weil er geflüchteten sowjetischen Kriegsgefangenen humanitäre Hilfe leistete, erinnerte bis 1990 eine Straße, die seitdem in Marienstraße rückbenannt wurde. In Köppelsdorf regte sich auch Widerstand aus evangelischen Kirchenkreisen gegen das Naziregime, insbesondere gegen die Deutsch-christliche Kirchenleitung. Der Pfarrer Reinhard Metz setzte sich mit Predigten und Briefen für gemaßregelte Pfarrer ein. Ein Mitglied der Bekennenden Kirche (BK) stellte einen Raum in ihrem Fabrikgebäude Friedrichstraße 38 für bekenntnisgebundene kirchliche Jugendarbeit zur Verfügung. Die Juden der Stadt erlitten antisemitische Verfolgung und Deportation, die sie in die Emigration oder in die Vernichtungslager brachte, die nur wenige überlebten. Zwischen 1934 und 1943 wurden 687 Frauen und Männer aus Sonneberg und Umgebung Opfer von Zwangssterilisation.

Im Rahmen der Aufrüstung wurden ab 1935 Rüstungsbetriebe angesiedelt. Darunter war in Bettelhecken eine Zahnradfabrik des Leipziger Maschinenbauunternehmens G. E. Reinhardt. 1937 kam das Bekleidungsamt der Luftwaffe nach Sonneberg, wodurch die Uniformschneiderei die zurückgehende Spielzeugindustrie teilweise ersetzen konnte. Ab demselben Jahr stellte außerdem die Spielzeugfabrik Robert Hartwig Lastensegler und die Stuttgarter J. C. Eckardt Aktiengesellschaft in einem neu errichteten Zweigwerk Bordinstrumente für die Luftwaffe her.

Während des Zweiten Weltkrieges mussten etwa 4300 Frauen und Männer vor allem aus der Sowjetunion, aber auch vielen anderen von Deutschland besetzten Nationen Zwangsarbeit vorrangig in der Rüstungsproduktion verrichten: in den Siemens-Schuckert-Werken in Oberlind, bei den Firmen Louis Siegel, I.C. Eckardt, im Zahnradwerk G.E. Reinhardt, der Firma Kopp & Solonot. In dem im September 1944 auf dem Werksgelände von G.E. Reinhardt in der Hallstrasse 39 eröffneten Außenkommando Sonneberg des KZ Buchenwald arbeiteten unter menschenunwürdigen Bedingungen bis 470 meist jüdisch-polnisch/ungarische Häftlinge. Viele von ihnen kamen bei einem Todesmarsch in Richtung des heutigen Tschechiens im April 1945 ums Leben. Entlang der zwei Routen wurden 1982 auf Veranlassung der SED-Kreisleitung Sonneberg[9] Metalltafeln angebracht, die an sie erinnern: in der Hallstraße, in der Bettelhecker Straße am Forsthaus, in der Coburger Straße, am Marktplatz, im Grüntal am Kiesteich und im Röthengrund sowie in Oberlind in der Johann-Sebastian-Bach-Straße und in Köppelsdorf in der Steinacher Straße. Auf dem Hauptfriedhof erinnert ein Ehrenhain an 118 umgekommene sowjetische Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter.[10]

Aus dem damaligen Sonneberg wurden 1946/47 durch sowjetische Militärtribunale 21 Jugendliche (ab 15 Jahren) unter „Werwolf“-Vorwurf zum Tode (3 mal vollstreckt) oder zu langjährigen Arbeitslager-Strafen verurteilt. Zehn der Jugendlichen kamen in den sowjetischen Speziallagern um. Aus dem Bereich des heutigen Sonneberg (einschließlich der erfolgten Eingemeindungen) wurden insgesamt 77 Jugendliche verurteilt, davon wurden 8 erschossen, 30 sind in Lagern verstorben.[11]

1952 wurde das Land Thüringen aufgelöst und der Kreis Sonneberg dem Bezirk Suhl zugeordnet. Ab 1953 entstand der Stadtteil Wolkenrasen als Wohnsiedlung auf ehemals Oberlinder Flur. 1952 entstand der VEB Stern-Radio Sonneberg (vormals Elektro-Apparatefabrik Köppelsdorf) und 1956 der VEB Vereinigte Spielwarenwerke Sonneberg „sonni“ (ab 1981 VEB sonni Sonneberg, Stammbetrieb). 1971 werden vier Volkseigene Betriebe zum „Kombinat Spielwaren Sonneberg – sonni“ zusammengeschlossen. 1978 gab es im Kreis Sonneberg elf Volkseigene Spielwarenbetriebe und zwei Kombinate. Das „Elektro-Keramische Kombinat Sonneberg“ und von 1974 bis 1981 das „Kombinat Piko Sonneberg“ danach „VEB Kombinat Spielwaren Sonneberg“.[12]

Während der DDR-Zeit wirkte sich die Lage unmittelbar an der innerdeutschen Grenze nachteilig auf die Entwicklung der Stadt aus, insbesondere zwischen 1961 und 1972, als das Stadtgebiet Grenzsperrgebiet war.

Nach der Wende wurden die Spielwarenbetriebe privatisiert oder reprivatisiert, sofern sie noch bestanden.[13] Am 18. Februar 1990 wurde hier – erstmalig auf dem Gebiet der noch bestehenden DDR – 57 Jahre nach ihrem Verbot durch die Nationalsozialisten die Arbeiterwohlfahrt wiedergegründet. Im Jahr 2002 fand in Sonneberg der Thüringentag statt.

Einwohnerentwicklung

Entwicklung der Einwohnerzahl (ab 1960 31. Dezember):

|

1829 bis 1981

|

1984 bis 1999

|

2000 bis 2007

|

ab 2008

|

- Datenquelle ab 1994: Thüringer Landesamt für Statistik

1 29. Oktober

2 31. August

Politik

Stadtrat

Seit der Kommunalwahl vom 7. Juni 2009, bei der alle Parteien ihre relative Position von 2004 behielten, setzt sich der Stadtrat wie folgt zusammen:

| Partei / Liste | Stimmenanteil | Sitze |

| CDU | 40,8 % | 12 |

| Die Linke | 27,5 % | 8 |

| SPD | 18,6 % | 6 |

| FDP | 13,1 % | 4 |

Die Wahlbeteiligung lag bei 42,2 %.

Bürgermeister

Bei der Wahl des Bürgermeisters am 22. April 2012 wurde Sibylle Abel, Kandidatin der CDU, mit 59,7 % der Stimmen wiedergewählt. Die Wahlbeteiligung betrug 42,2 %

Gemeindefinanzen

Der Schuldenstand der Stadt lag am 31. Dezember 2009 bei insgesamt etwa 27,39 Millionen Euro[14]. Das sind etwa 1210 Euro pro Einwohner.

Wappen

Sonneberg führt das Wappen offiziell seit dem 5. Oktober 1934:

- In Gold ein rot bewehrter, rot gezungter doppelschwänziger schwarzer Löwe, begleitet von zwei achteckigen schwarzen Sternen. Der aufrecht stehende, nach (heraldisch) rechts blickende Löwe verweist auf den Übergang der Stadt an die Markgrafschaft Meißen 1353 und ist seither im Stadtwappen.

- Die zwei Sterne befinden sich als Beizeichen – mit Unterbrechung im 19. Jahrhundert bis 1934 – seit dem 16. Jahrhundert im Stadtwappen.

Das älteste SIGILLVM STAHT SONNEBERG stammt aus dem 16. Jahrhundert und zeigt den meißenischen Löwen.

Städtepartnerschaften

- Göppingen (Baden-Württemberg, Deutschland)

- Neustadt bei Coburg (Bayern, Deutschland)

Kultur und Sehenswürdigkeiten

Die heutige Innenstadt entstand auf dem Reißbrett, nachdem die alte Stadt 1840 durch einen Stadtbrand völlig zerstört wurde. Sie ist daher die einzige aus dem 19. Jahrhundert stammende planmäßige Stadtanlage in Thüringen. Das ursprüngliche Stadtzentrum lag oberhalb der heutigen Innenstadt im engen Tal der Röthen. Städtebaulicher Mittelpunkt der neuen Anlage war zunächst der Juttaplatz (benannt nach Jutta von Henneberg, die Sonneberg 1349 die Stadtrechte verlieh) unweit der Stadtkirche, in den 1920er-Jahren kam dann auch noch der Bahnhofsplatz mit seinen repräsentativen Bauten als Bezugspunkt hinzu. Geprägt ist die Sonneberger Innenstadt daher vor allem durch Architektur aus der Zeit zwischen 1840 und 1930, die heute noch ein größtenteils geschlossenes Ensemble bildet.

Museen

- Das bekannteste Museum Sonnebergs ist das Deutsche Spielzeugmuseum. Es entstand 1901 und zeigt als ältestes Spielzeugmuseum Deutschlands eine Auswahl aus dem etwa 100.000 Objekte umfassenden Fundus. Das Gebäude wurde 1901 im neubarocken Stil errichtet. Zunächst diente es als Kunstgewerbeschule zur Spielzeug- und Porzellan-Formgestaltung; seit 1938 wird es gänzlich als Museum genutzt.

- Das Astronomie-Museum Sonneberg befindet sich in den Räumen der Sternwarte und wurde Ende der 1990er Jahre gegründet. Das Museum informiert auch über das Leben des Sternwarten-Gründers Cuno Hoffmeister.

- In Sonneberg gibt es auch ein Schauaquarium und einen Heimattiergarten.

Bauwerke

Die neugotische Stadtkirche St. Peter wurde zwischen 1843 und 1845 von Carl Alexander Heideloff errichtet. Vorbild war die Lorenzkirche in Nürnberg. Die Kirche verfügt über ein dreischiffiges Langhaus und eine südwestliche Doppelturmfassade. Als Baumaterial kam Sandstein zum Einsatz, im Innenraum vor allem verputztes Holz. Die Inneneinrichtung stammt hauptsächlich aus dem 19. Jahrhundert. Oberhalb der Stadtkirche liegt der Friedhof.

Die katholische Kirche der Stadt ist die Pfarrkirche St. Stephanus. Sie ist eine neuromanische Basilika aus den Jahren 1902/1903, die unter Leitung des Berliner Architektenbüros Reimarus & Hetzel entstand. An der Kirche sind ein mächtiger Turm zur Straße hin und ein kleiner Turm zum Garten hin angebaut. Die ursprüngliche prachtvolle Innenausmalung von 1913 ist heute ebenso wie der Großteil des alten Inventars nicht mehr erhalten.

Weiterhin von Bedeutung sind einige Gebäude aus den 1920er-Jahren rings um den Bahnhofsplatz. Der Sonneberger Hauptbahnhof selbst stammt aus dem Jahr 1907. Ihm gegenüber steht das Neue Rathaus, ein neoklassizistischer Prachtbau von 1928, der das Stadtbild dominiert. Errichtet wurde er nach Plänen von Karl Dröner. Überragt wird das Rathaus vom 45 Meter hohen Mittelturm. Die Fassade ist durch Säulenanordnungen gegliedert. Neben dem Rathaus steht das AOK-Haus von 1927. Damals wurde das 1922 errichtete Lagerhaus durch Walter Buchholz zum Bürohaus expressionistischer Prägung umgebaut. Die Fassade des fünfgeschossigen Baus wird durch verschiedene Plastiken verziert. Hinter dem AOK-Haus steht die Sonneberger Post, die 1932 im Stil der neuen Sachlichkeit errichtet wurde. Von den einst zahlreichen Handelshäusern in Sonneberg ist das Handelshaus Kresge hervorhebenswert, das sich das amerikanische Unternehmen 1921 von Franz Boxberger und Ernst Herbart entwerfen ließ. Prägend ist der achteckige, expressionistische Turmaufbau im Mittelteil des Gebäudes, der bei einer Erweiterung 1927/28 nach Plänen von Walter Buchholz entstand. Das größte der Handelshäuser in Sonneberg wurde von Woolworth seit 1926 betrieben und stand am Bahnhofsplatz gegenüber dem AOK-Haus. Es hatte etwa 4.200 m² Grundfläche sowie rund 100.000 m³ umbauten Raum und war eines der größten Lagerhäuser Thüringens. Es wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört.

Regelmäßige Veranstaltungen

- Internationale Sonneberger Jazztage (jährlich im November)

- Sonneberger Vogelschießen (jährlich Anfang Juli)

- Sonneberger Kneipenfest (mehrmals im Jahr, vorwiegend mit regionalen Bands)

- Sonneberger Musikmeile

- Puppentheatertage

- Internationales Puppenfestival (zusammen mit Neustadt bei Coburg)

- Stadt- und Museumsfest (jährlich im September)

- Comptoir-Kunstmagazin – die Städtische Galerie (ständig aktuelle Ausstellungen)

- Veranstaltungen im Gesellschaftshaus (wöchentlich)

- Vorträge in der Sternwarte (jeden ersten Montag im Monat)

Kulinarische Spezialitäten

- Sonneberger Rostbratwurst – (auf Itzgründisch: Sumbarcher Broudwörscht)

- Sonneberger Klöße – eine Variante der Thüringer Klöße (auf Itzgründisch: Sumbarcher Arpflsklüeß)

- Gemüsesuppe – (auf Itzgründisch: Süßa Schniedla oder Saura Schniedla)

- Fleck – (auf Itzgründisch: Flack)

Dialekt und Mundart

In Sonneberg wird, wie in den umgebenden Orten der itzgründische Dialekt als Unterform des Mainfränkisch gesprochen. Als Variation des Itzgründisch wird die "Sumbarcher Mundart" gepflegt. Bereits im 19. Jahrhundert wurde die Sonneberger Mundart vom Sprachforscher August Schleicher in seinem Werk Volkstümliches aus Sonneberg im Meininger Oberlande beschrieben.[15]

Wirtschaft und Infrastruktur

Industrie

- Spielwaren- (Piko), Papier-, Keramische-, Autozuliefererindustrie, Möbelproduktion, früher auch Herstellung von Elektrogeräten (EIO; RFT: Kombinat Sternradio) und Bekleidung (VEB Herko Sonneberg)

- Die Privatbrauerei Gessner GmbH & Co. KG wurde 1858 in Steinach gegründet. Sie zog 1997 nach Sonneberg.

Verkehr

Straße

Sonneberg liegt an der Bundesstraße 89 von Kronach über Sonneberg nach Meiningen, die als Ortsumgehung ausgebaut wurde. Eine gemeinsame Autobahnanschlussstelle an der A 73 mit der Stadt Neustadt bei Coburg ist etwa 15 Kilometer von Sonneberg entfernt bei Coburg vorhanden (siehe B 4).

Sonneberg liegt an der Deutschen Spielzeugstraße.

Bahn

Der Hauptbahnhof Sonneberg ist Ausgangspunkt der

- elektrifizierten Bahnstrecke Sonneberg–Coburg weiter nach Lichtenfels, Bamberg und Nürnberg;

- Bahnstrecke Sonneberg–Probstzella über Lauscha–Ernstthal–Neuhaus am Rennweg (Verbindung Ernstthal–Probstzella (–Saalfeld) stillgelegt);

- Hinterlandbahn von Sonneberg nach Eisfeld und weiter als Werrabahn Richtung Hildburghausen–Meiningen–Eisenach.

- Von 1901 bis 1945 bestand eine Eisenbahnstrecke über Neuhaus-Schierschnitz nach Stockheim, die allerdings auf Grund der Tatsache, dass sie nach dem Zweiten Weltkrieg über eine Zonengrenze führte, in diesem Abschnitt stillgelegt wurde.

Heute (Stand 2013) ist Sonneberg ein Teil des bayrischen Eisenbahnnetzes und kann mit dem Bayernticket erreicht werden.[16]

Medien

- SRF (Südthüringer Regionalfernsehen) für Südthüringen mit Regional-Magazinen und Teletext-Informationen zu Öffnungszeiten, Bereitschaftsdiensten, Sportergebnissen unter anderem

- In Sonneberg erscheint als Tageszeitung das Freie Wort mit einer Lokalausgabe.

- Im größten Sonneberger Stadtteil erscheint die „Stadtteilzeitung Wolkenrasen“.

Gesundheitswesen

- Medinos-Klinik: mit Häusern in Sonneberg und Neuhaus am Rennweg

Messe

- Die Stadt Sonneberg ist Veranstaltungsort der länderübergreifenden Messe FAMOS (Fachkräfte- und Ausbildungsmesse für Oberfranken und Südthüringen) des Vereins Wirtschaft - Innovation - Region (WIR) zwischen Rennsteig und Main (2012: 2600 Besucher)[17].

Persönlichkeiten

Söhne und Töchter der Stadt

- Crato Bütner (1616–1679), Komponist

- Johann Georg Steiner (1746–1830), Liedersammler

- Louis Müller (1812–1889), Unternehmer und Politiker

- Albert Schmidt (1841–1913), Architekt

- Oskar Dressel (1865–1941), Chemiker

- Hermann Pistor (1875–1951), Begründer der modernen Augenoptik

- Otto Pilz (1876–1934), Bildhauer

- Edmund Meusel (1876–1960), Bildhauer

- Wilhelm Sollmann (1881–1951), Journalist und Politiker

- Paul Schnabel (1887−1947), Althistoriker und Altorientalist

- Cuno Hoffmeister (1892–1968), Astronom

- Edmund Adam (1894–1958), Fernschachspieler und Schachfunktionär

- Hans Sauer (1894–1934), Politiker (NSDAP)

- Erich R. Döbrich (1896–1945), deutscher Militärmaler

- Walter Franck (1896–1961), Schauspieler

- Armin Alfred Scheler (1901–1986), Bildhauer

- Theo Gundermann (1904–1974), Kommunalpolitiker (SPD/SED) und Parteifunktionär (SED)

- Dietrich Schulz-Köhn (1912–1999), Jazz-Experte

- Peter Heilbut (1920–2005), Musikpädagoge und Komponist

- Hanns Arthur Schoenau (1922–2002), Historiker, Spielwarenfabrikant, Kommunalpolitiker

- Fred Delmare (1922–2009), Schauspieler

- Horst Herold (* 1923), Jurist und ehemaliger Präsident des Bundeskriminalamtes

- Tankred Dorst (* 1925), Schriftsteller

- Franz Kürschner (1929–1973), Maler

- Irma Münch (* 1930), Schauspielerin

- Walter Schilling (1930–2013), Theologe

- Werner Stötzer (1931–2010), Bildhauer und Zeichner

- Ursula Am Ende (* 1933), Schauspielerin

- Gerhard Bätz (* 1938), Bildender Künstler

- Heinz Schunk (* 1942), Geiger und Dirigent, Professor an der Musikhochschule Weimar

- Freddy Breck (1942–2008), Schlagersänger

- Karl-Heinz Kunckel (1944–2012), Ingenieur und Politiker

- Reinhard Häfner (* 1952), Fußballspieler

- Monika Debertshäuser (* 1952), Ski-Langläuferin

- Günther Thomae (* 1953), Volleyballer

- Detlef Ultsch (* 1955), Judo-Weltmeister

- Frank Dundr (* 1957), Olympiasieger im Rudern

- Simone Opitz (* 1963), Skilangläuferin

- Peter Ralf Hofmann (* 1965), Schriftsteller

- Dirk Seliger (* 1970), Schriftsteller

- Silke Kraushaar-Pielach (* 1970), Rennrodlerin

- André Florschütz (* 1976), Rennrodler

- Thomas Florschütz (* 1978), Bobpilot

- Sebastian Lang (* 1979), Radrennfahrer

- Jan Eichhorn (* 1981), Rennrodler

- David Möller (* 1982), Rennrodler

- Marcel Lorenz (* 1982), Rennrodler

- Julia Eichhorn (* 1983), Skeletonpilotin

- Jana Burmeister (* 1989), Fußballspielerin

- Felix Loch (* 1989), Rennrodler

Weitere Persönlichkeiten

- Georg Hartmann von Erffa (1649–1720), kaiserlicher Generalfeldzeugmeister des Fränkischen Kreises, lebte lange auf dem Rittergut Niederlind (Stadtteil Unterlind)

- Karl Wilhelm August (Sachsen-Meiningen) (1754–1782), Herzog von Sachsen-Meiningen, starb in Sonneberg

- Moritz Hensoldt (1821–1903), Pionier der Optik, lebte zeitweise in Sonneberg

- August Schleicher (1821–1868), Sprachwissenschaftler, wuchs in Sonneberg auf

- Karl Baumbach (1844–1896), Politiker (NLP), Landrat von Sonneberg

- Reinhard Möller (1855–1912), Bildender Künstler, Direktor der Industrieschule Sonneberg

- Armand Marseille (1856–1925), Puppenfabrikant

- Karl Staudinger (1874–1962), Maler, Grafiker, Direktor der Industrieschule Sonneberg

- Wilhelm Vershofen (1878–1960), Wirtschaftswissenschaftler, Leiter der Handelskammer Sonneberg

- Albin Tenner (1885–1967), Politiker (KPD), legte in Sonneberg das Abitur ab

- Paul Oswald Ahnert (1897–1989), Astronom, ab 1938 in Sonneberg tätig

- Rudolf Brandt (1900–1980), Astronom, langjährig an der Sternwarte Sonneberg tätig

- Friedrich Knorr (1904–1978), Politiker (CSU), legte in Sonneberg das Abitur ab

- Eva Ahnert-Rohlfs (1912–1954), Astronomin, ab 1945 in Sonneberg tätig

- Alfred Jensch (1912–2001), Astronom, arbeitete an der Sternwarte Sonneberg

- Karl Rothammel (1914–1987), Sachbuchautor und Funkamateur

- Wolfgang Wenzel (* 1929), Astronom, arbeitete an der Sternwarte Sonneberg

- Roland Neudert (* 1940), Schlagersänger, erhielt seine Gesangsausbildung in Sonneberg

- Conny Bauer (* 1943), Posaunist, wuchs in Sonneberg auf

Trivia

Sonneberg ist die einzige Stadt in den neuen Bundesländern, in der eine Aldi-Süd-Filiale besteht. Alle anderen ostdeutschen Aldi-Filialen gehören zu Aldi Nord.

Literatur

- Christian Friedrich Kessler von Sprengseisen: Topographie des Herzoglich-Sachsen-Koburg-Meiningischen Antheils an dem Herzogtthum Koburg…. Sonnenberg 1781, S. 94–116. (Digitalisat)

- Heinrich Christoph Hensoldt: Beschreibung der durch ihren Welthandel berühmten Stadt Sonneberg im Herzogthum Sachsen-Meiningen, ingleichen der darin im altdeutschen Styl vom Architekten Karl Heideloff zu Nürnberg erbauten Stadtpfarrkirche. Johann Adam Stein, Nürnberg 1845 (Digitalisat)

- Bücher der Heimat Band 1: Geschichte und Geschichten um 650 Jahre Sonneberg., Herausgeber: Dyba-Werbung und J. Luthardt; Offizin Hildburghausen GmbH, Sonneberg 1998

- 650 Jahre Stadt Sonneberg. 1349–1999. Sonneberg, Stadt Sonneberg 1999

- Sonneberg, wie es früher war, Wartberg, Gudensbg. 2001

Einzelnachweise

- ↑ Bevölkerung der Gemeinden vom Thüringer Landesamt für Statistik (Hilfe dazu). (Hilfe dazu)

- ↑ Bundesamt für Naturschutz

- ↑ Radio Eins: Beitritt auf Probe - Sonneberg schließt sich an Metropolregion an

- ↑ De origine gentis Francorum compendium, 1514 - An abridged history of the Franks / Johannes Trithemius; AQ-Verlag, Dudweiler 1987; ISBN 978-3-922441-52-6.

- ↑ Guttenberg, Erich Fhr. von: Die Territorienbildung am Obermain. (Bericht des Historischen Vereins Bamberg. 79) Bamberg 1926, S. 437 f.; Lorenz, Walter: Campus solis. Geschichte und Besitz der ehemaligen Zisterzienserinnenabtei Sonnefeld bei Coburg. (Schriften des Instituts für fränkische Landesforschung an der Universität Erlangen. Historische Reihe. 6) Kallmünz 1955; Schwämmlein, Thomas: Zur ersten urkundlichen Erwähnung des Namens "Sonneberg". Quelle, Überlieferung, historisches Umfeld. In: Jahrbuch des Hennebergisch-Fränkischen Geschichtsvereins. 22 (2007), S. 43-59

- ↑ Matthias Merian: Topographia Franconiae, Frankfurt 1648, S. 126

- ↑ Huschke, Wolfgang: Politische Geschichte von 1552 bis 1775. In: Patze, Hans; Schlesinger, Walter (Hrsg.): Geschichte Thüringens. Bd. 5: Politische Geschichte in der Neuzeit. Teilband 1. (Mitteldeutsche Forschungen. 48) Köln/Wien 1985, S. 1-614; Schwämmlein, Landkreis Sonneberg, S. 25

- ↑ Thomas Schwämmlein: Kulturdenkmale in Thüringen. Landkreis Sonneberg. E. Reinhold Verlag, Altenburg 2005, S. 393

- ↑ Thomas Schwämmlein: Kulturdenkmale in Thüringen. Landkreis Sonneberg. E. Reinhold Verlag, Altenburg, S. 418

- ↑ Thüringer Verband der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschisten und Studienkreis deutscher Widerstand 1933–1945 (Hg.): Heimatgeschichtlicher Wegweiser zu Stätten des Widerstandes und der Verfolgung 1933–1945, Reihe: Heimatgeschichtliche Wegweiser Band 8 Thüringen, Erfurt 2003, S. 287ff., ISBN 3-88864-343-0

- ↑ Benno Prieß:Die Jugendlichen von Sonneberg/Thüringen und den Nachbargemeinden in Erschossen im Morgengrauen. Eigenverlag Calw, 2002. Mitherausgeber: Landesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der DDR. ISBN 3-926802-36-7, S. 122–126

- ↑ Norbert Moczarski etal; Thüringisches Staatsarchiv Meiningen (Hrsg.): Thüringisches Staatsarchiv Meiningen. Abteilung Regionales Wirtschaftsarchiv Südthüringen in Suhl. Eine kurze Bestandsübersicht. 1 Auflage. Druckhaus Offizin Hildburghausen, 1994, Entwicklung traditioneller Industriegebiete in Südthüringen bis 1990, S. 16–24.

- ↑ [1]

- ↑ Thüringer Landesamt für Statistik

- ↑ August Schleicher: Volkstümliches aus Sonneberg im Meininger Oberlande. in Commission bei H. Bühlau, Weimar 1858.

- ↑ Deutsche Bahn

- ↑ Deutschland Today

Weblinks

- Spielzeugstadt Sonneberg online

- Geschichte, Geschichten und Wissenswertes über Sonneberg

- über Sonneberg und Umgebung

- Sonneberg bei Brückner Landeskunde S. 421 ff

Vorlage:Navigationsleiste Städte und Gemeinden im Landkreis Sonneberg

| Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Sonneberg aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar. |