| Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.

Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |

How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |

Inguschetien

Subjekt der Russischen Föderation

| ||||||||||||||||||||||||||||||||

Das im Nordkaukasus gelegene Inguschetien (auch: Inguschien; russisch Ингушетия/Transkription Inguschetija, Vorlage:InhS/Ghalghai Mochk) ist eine autonome Republik in Russland. Amtssprachen sind Inguschisch und Russisch.

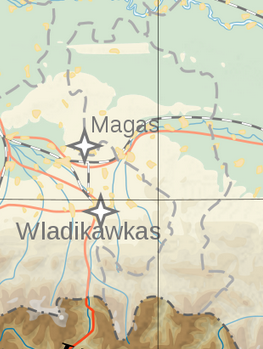

Geographie

Inguschetien ist die kleinste autonome Republik der Russischen Föderation. Sie liegt im Süden Russlands, im nördlichen Kaukasusvorland zwischen Nordossetien-Alanien im Westen und Tschetschenien im Osten.

Bevölkerung

In Inguschetien lebten laut der Volkszählung von 2010 412.529 Einwohner. Mittlerweile gehören fast alle Bewohner zum Volk der Inguschen. Die früher starke Minderheit der Tschetschenen und viele Angehörige der russischen Minderheit haben das Gebiet in den letzten Jahren verlassen. Die inguschische Sprache gehört zu den kaukasischen Sprachen und ähnelt dem Tschetschenischen. Faktisch alle Inguschen gehören – ebenso wie die tschetschenische Minderheit – dem Islam an, aber auch die Russisch-Orthodoxe Kirche ist vertreten, vorwiegend unter den wenigen verbliebenen Russen.

Die Zahl der Russen, zum Großteil Terekkosaken, genauer Sunschakosaken, war bis in die 1990er-Jahre deutlich höher. In Malgobek bildeten sie bis in die 1960er-Jahre, im Rajon Sunscha bis in die 1970er-Jahre die Mehrheit der Bevölkerung. Aufgrund Abwanderung und einer niedrigeren Geburtenrate nahm ihr Anteil jedoch kontinuierlich ab, und fiel etwa im Rajon Sunscha von 91,7 % im Jahr 1926 bis 1989 auf 31,6 % und nur noch 2 % im Jahr 2002.[2] Speziell nach dem Zerfall der Sowjetunion und der Zunahme ethnischer Spannungen kam es erneut zu einem Exodus der Russen aus Inguschetien, sodass ihr Bevölkerungsanteil in der gesamten Republik auf heute unter 1 % gefallen ist.

Während der Tschetschenienkriege flohen zehntausende Tschetschenen in das benachbarte und sicherere Inguschetien; nachdem sich die Lage in Tschetschenien beruhigte, kehrte der Großteil der Flüchtlinge zurück.

| Volksgruppe | VZ 1926 1 | VZ 1939 1 | VZ 1959 1 | VZ 1970 1 | VZ 1979 1 | VZ 1989 1 | VZ 2002 | VZ 2010 2 | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |

| Inguschen | 47.280 | 61,6 % | 79.462 | 58,0 % | 44.634 | 40,6 % | 99.060 | 66,0 % | 113.889 | 74,2 % | 138.626 | 74,5 % | 361.057 | 77,3 % | 385.537 | 93,5 % |

| Tschetschenen | 2.553 | 3,3 % | 7.746 | 5,7 % | 5.643 | 5,1 % | 8.724 | 5,8 % | 9.182 | 6,0 % | 19.195 | 10,3 % | 95.403 | 20,4 % | 18.765 | 4,5 % |

| Russen | 24.185 | 31,5 % | 43.389 | 31,7 % | 51.549 | 46,9 % | 37.258 | 24,8 % | 26.965 | 17,6 % | 24.641 | 13,2 % | 5.559 | 1,2 % | 3.215 | 0,8 % |

| Ukrainer | 1.501 | 2,0 % | 1.921 | 1,4 % | 1.763 | 1,6 % | 1.068 | 0,7 % | 687 | 0,4 % | 753 | 0,4 % | 189 | 0,1 % | 91 | 0,02 % |

| Andere | 1.215 | 1,6 % | 4.549 | 3,3 % | 6.438 | 5,9 % | 3.978 | 2,7 % | 2.852 | 1,9 % | 2.781 | 1,5 % | 5.086 | 1,1 % | 4.921 | 1,2 % |

| Einwohner | 76.734 | 100 % | 137.067 | 100 % | 110.027 | 100 % | 150.088 | 100 % | 153.575 | 100 % | 185.996 | 100 % | 467.294 | 100 % | 412.529 | 100 % |

| 1 Heute zu Inguschetien gehörende Rajons der Tschetscheno-Inguschischen ASSR[3] 2 2.897 Personen konnten keiner Volksgruppe zugeteilt werden. Diese Leute verteilen sich vermutlich anteilmässig gleich wie die ethnisch zugeschiedenen Einwohner.[4] | ||||||||||||||||

Verwaltungsgliederung

Die Republik Inguschetien gliedert sich in vier Stadtkreise und vier Rajons. In den Rajons gibt es insgesamt 36 Landgemeinden (selskoje posselenije) und eine Stadtgemeinde (gorodskoje posselenije) mit zusammen 117 Ortschaften (Stand 2015). Dabei umfassen die Gemeinden in den Rajons Malgobekski, Nasranowski und Sunschenski mit einer Ausnahme nur jeweils die namensgebende Ortschaft, während die fünf Gemeinden des mit Abstand bevölkerungsärmsten Rajons Dscheirachski 85 Ortschaften vereinen: Dort gibt es eine Vielzahl sehr kleiner Orte mit dem Status eines Dorfes (selo), aber zumeist jeweils unter 10 Einwohnern.

Stadtkreise

| [A 1] | Stadtkreis | Einwohner[5] | Fläche (km²) |

Bevölkerungs- dichte (Ew./km²) |

|---|---|---|---|---|

| I | Karabulak | 36.322 | 84 | 432 |

| II | Magas | 524 | ? | ? |

| III | Malgobek | 46.698 | ? | ? |

| IV | Nasran | 139.207 | 241 | 578 |

Rajons

| [A 1] | Rajon | Einwohner[5] | Fläche (km²) |

Bevölkerungs- dichte (Ew./km²) |

Verwaltungssitz | Anzahl Stadt- gemeinden |

Anzahl Land- gemeinden |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | Dscheirachski | 2.743 | 628 | 4 | Dscheirach | – | 5 |

| 2 | Malgobekski | 67.685 | 670 | 101 | Malgobek[A 2] | – | 12 |

| 3 | Nasranowski | 92.575 | 700 | 132 | Nasran[A 2] | – | 9 |

| 4 | Sunschenski | 130.939 | 1513 | 87 | Sunscha | 1 | 10 |

Anmerkungen:

- ↑ 1,0 1,1 Nummer des Rajons/Stadtkreises (in alphabetischer Reihenfolge der Namen im Russischen)

- ↑ 2,0 2,1 Stadt gehört nicht zum Rajon, sondern bildet eigenständigen Stadtkreis; Einwohnerzahl der Stadt nicht bei der Berechnung der Bevölkerungsdichte berücksichtigt

Städte

Der größte Ort der Republik ist ihre ehemalige Hauptstadt Nasran. Weitere große Orte sind Sunscha, Malgobek, Karabulak, Ekaschewo und Troizkaja. Offizielle Hauptstadt ist seit Dezember 2002 die neuerrichtete Stadt Magas. Insgesamt gibt es vier Städte, die alle gleichnamige Stadtkreise bilden, und (seit 2015) eine Siedlung städtischen Typs.

Karte mit allen Koordinaten von Städten in Inguschetien: OSM, Google oder Bing

| Name | Russisch | Inguschisch | Einwohner (14. Oktober 2010)[6] |

Wappen | Lage |

|---|---|---|---|---|---|

| Karabulak* | Карабулак | Карабулак | Vorlage:Metadaten Einwohnerzahl RU-IN | 43° 18′ N, 44° 54′ O43.344.9 | |

| Magas* | Магас | Магас | Vorlage:Metadaten Einwohnerzahl RU-IN | 43° 10′ N, 44° 49′ O43.16744.818 | |

| Malgobek* | Малгобек | МагӀалбике | Vorlage:Metadaten Einwohnerzahl RU-IN | 43° 31′ N, 44° 35′ O43.51744.583 | |

| Nasran* | Назрань | Наьсара | Vorlage:Metadaten Einwohnerzahl RU-IN | 43° 13′ N, 44° 46′ O43.21744.767 | |

| Sunscha | Сунжа | Сипсой-ГӀала | Vorlage:Metadaten Einwohnerzahl RU-IN | 43° 19′ N, 45° 2′ O43.31745.033 |

Politik

Präsident der Republik war seit dem 28. April 2002 Murat Sjasikow, der jedoch am 30. Oktober 2008 aufgrund heftiger Kritik wegen der andauernden Gewalt im Nordkaukasus freiwillig zurücktrat. Am Folgetag wurde der Berufsoffizier Oberst Junus-bek Jewkurow als neuer Präsident eingesetzt.

Regierungschef war von November 2008 bis Oktober 2009 der vorherige Wirtschaftsminister Raschid Gaissanow. Zu seinem Nachfolger wurde am 20. Oktober 2009 Alexei Worobjow gewählt.

Am 22. Juni 2009 wurde der Präsident Inguschetiens, Junus-Bek Jewkurow, bei einem Anschlag auf seinen Wagenkonvoi schwer verletzt. Jewkurow überlebte den Anschlag nur knapp. Vier Leibwächter wurden getötet, weitere Personen verletzt.[7]

Wirtschaft

Wirtschaftlich dominiert die Landwirtschaft. Zu den wichtigsten Bodenschätzen zählen Mineralwasser und Öl. Um die Wirtschaft anzukurbeln, wurde das Gebiet zur freien Wirtschaftszone erklärt, auch der Tourismus soll gefördert werden. Die Nähe zu Tschetschenien lässt bisher allerdings alle Versuche scheitern.

Geschichte

Sprachliche Herkunft und frühe Geschichte der Region

Die Inguschische Sprache gehört zur Sprachfamilie der Nordostkaukasischen (nacho-dagestanischen) Sprachen innerhalb des Sprachkomplexes der Kaukasischen Sprachen. Aufgrund von Ähnlichkeiten im Wortschatz und der Grammatik befürworten einige Linguisten eine Verwandtschaft dieser nacho-dagestanischen Sprachen mit den sehr alten Sprachen Hurritisch und Urartäisch, die in den ersten beiden vorchristlichen Jahrtausenden im östlichen Anatolien gesprochen wurden. Diese Hypothese wurde durch die Untersuchung der Alwanischen Sprache, einer historischen Sprache aus dem heutigen Aserbaidschan, noch gestärkt, die sich als zeitliches und räumliches Verbindungsglied erwies. Aufgrund dieser zunehmend akzeptierten Verwandtschaft gab es in der älteren Kaukasiologie die Hypothese, die Anwesenheit der Nacho-dagestanischen Sprachen im zentralen und östlichen Nordkaukasien sei auf die Einwanderung von Hurritern und Urartäern in den Kaukasus im 1. Jahrtausend v. Chr. zurückzuführen, was Nationalbewegungen der betreffenden Völker begeistert übernahmen, die sich als Nachkommen von Hurritern und Urartäern sehen. Diese Hypothese wird aber heute von der Mehrheit der Forscher abgelehnt, weil archäologische Untersuchungen in der Region seit den 1960er Jahren ergaben, dass sich diese Einwanderung nicht nachweisen lässt. Die Mehrheit der Forscher befürwortet, dass in der Region schon vor über 3500 Jahren Sprachformen gesprochen wurden, die dem Urartäischen und Hurritischen wahrscheinlich verwandt waren.[8] Auf dem Gebiet Inguschetiens war im ersten vorchristlichen Jahrtausend die sogenannte Koban-Kultur verbreitet, für die sich nach bisherigem Forschungsstand keine Einwanderung aus dem Süden belegen lässt. Eine Minderheit der Forscher hält noch in jüngerer Zeit wenigstens eine teilweise, nicht vollständige, Zuwanderung aus dem nördlichen Urartu für denkbar. Diese Hypothese beruht nur auf einigen Indizien (ähnlichen Namen und einigen Legenden in griechischen und georgischen Quellen) und ist nicht bewiesen.[9]

Innerhalb der nacho-dagestanischen Sprachfamilie gehört die Inguschische Sprache zum „nachischen“ Zweig, der sich durch eine geringere Vielfalt an Konsonanten und Nominal-Kasus’ („Fälle“) unterscheidet, als die übrigen Sprachen dieser Sprachfamilie. Der Name „nachisch“ entstand aus der alten Selbstbezeichnung nachtschij(n) oder nochtschij(n), die bis heute die Selbstbezeichnung der Tschetschenen ist. Diese nachischen Sprachen bestehen aus zwei Untergruppen: einerseits der batsischen Sprache, die heute nur noch von wenigen tausend Menschen im nordöstlichen Georgien gesprochen wird, andererseits aus der „wainachischen“ (auch „wejnachischen“) Untergruppe zu der Inguschisch und Tschetschenisch gehören, die einander sehr ähnlich sind. Die Sprecher beider Sprachen können sich miteinander problemlos unterhalten. Dass sich die Tschetschenen und Inguschen heute als Angehörige verschiedener Völker identifizieren, geht auf die unterschiedliche historische Entwicklung seit etwa dem 17./18. Jahrhundert zurück, nicht auf verschiedene Sprachen. Der Begriff „wainachisch“ in der Sprachwissenschaft leitet sich aus dem tschetschenischen und inguschischen Begriff vei-nachtschij(n) (= „gesamt-nachisch“) ab und meint die Tschetschenen und Inguschen. In der Geschichtswissenschaft bezeichnet man als „Wainachen“ die Tschetschenen und Inguschen bevor sie sich auseinander entwickelten. Nach Hypothesen könnte Nachisch um 500 n. Chr. im Kaukasus weiter verbreitet sein, so könnten die in den Quellen erwähnten Stämme der Dwal (südliches Nordossetien-Alanien) und der nahestehenden Malchi (östlich des Elbrus) und einige nordost- und ostgeorgischen Regionen (z. B. Tuschetien, Heretien) erst danach die ossetische oder georgische Sprache übernommen haben. Auch für diese Hypothesen gibt es nur Indizien und keine wissenschaftlich ausreichenden Beweise.[10]

Die Wainachen in „Dsurdsukien“ im Mittelalter

Auf das erste nachchristliche Jahrtausend werden die ersten schriftlichen Erwähnungen der Wainachen datiert, die damals im Bergland des südlichen Inguschetiens und Tschetscheniens und benachbarter georgischer Gebirgsregionen lebten. Im 8.–12. Jahrhundert begann sich vom Königreich Georgien aus das Christentum unter den Wainachen auszuweiten. Diese Christianisierung blieb aber oberflächlich. Bis in die jüngste Zeit sind auch Kulte für vorchristliche Götter und Naturerscheinungen, wie bei vielen nordkaukasischen Völkern beobachtet worden. In georgischen Quellen des Mittelalters wurde das Bergland der Wainachen meist als dzurdzuketi oder durdzuketi genannt, was auf den Namen einer der Wainachen-Stämme zurückgeht. In flacheren Gebieten des mittleren Nordkaukasiens entstand im 4.–6. Jahrhundert n. Chr. das Reich der kaukasischen Alanen, der heutigen Osseten, mit dem „Dsurdsukien“ (auch „Durdsukien“ genannt) Beziehungen unterhielt. Dieses Reich zerbrach im 12. und 13. Jahrhundert: Es wurde 1220 in einem Feldzug der mongolischen Generäle Jebe und Subutai durchstreift[11] und etwa 20 Jahre später, in einem Feldzug zweier Nachkommen von Dschingis Khan, Dschötschi und Batu Khan, endgültig zerstört.[12] Die meisten Alanen flüchteten in Gebirgsregionen oder schlossen sich den mongolischen Eroberern an. Daraufhin siedelten sich Wainachen in den teilweise verlassenen flacheren Gebieten Nord-Tschetscheniens und Nord-Inguschetiens an. Nach vielen Quellenberichten hatten die Wainachen damals (seit etwa dem 6. Jahrhundert) eine feudale Gesellschaftsordnung mit dem Stand der Fürsten an der Spitze, gefolgt von einem nachrangigeren Adel. Das wichtigste überlieferte Fürstentum war das Fürstentum Simsim oder Simsir (12.–14. Jahrhundert) in der Umgebung von Gudermes und südlich davon.[13]

Die sich formierende Gesellschaftsordnung wurde jedoch im 14. Jahrhundert durch einen Feldzug Timurs in den Nordkaukasus zerstört, wobei viele wainachische Siedlungen des ebeneren Nordens zerstört und die Bewohner getötet oder versklavt wurden. Die Überlebenden flüchteten zurück ins südliche Bergland. In dieser Zeit scheint auch die wainachische Feudalgesellschaft zusammengebrochen zu sein,[14] später bildeten die Wainachen eine reine kriegerische Stammesgesellschaft aus über 10 Stämmen (tschetschenisch und inguschisch: tukkhum) und über 100 Klans (taip, von arabisch طائفة, DMG ṭāʾifa ‚Schar, Gruppe‘) ohne Fürsten oder Adel. Mit dieser Sozialstruktur waren die Wainachen unter den größeren nordkaukasischen Völkern an den Hängen des Kaukasus eine Ausnahme, viele andere hatten bis ins 19. Jahrhundert einen Adel und teilweise auch Herrscher. Reine Stammes- und Klangesellschaften existierten im Kaukasus sonst eher im dünn besiedelten Hochgebirge. Stammesgesellschaften sind wehrhafter, als Feudalgesellschaften, in denen der Krieg nur von Adeligen geführt oder wenigstens angeführt wird. Die seit der Zeit der beiden Mongolenstürme errichteten kaukasischen Wehrtürme, in Inguschetien seit etwa dem 14. Jahrhundert,[15] bezeugen den zunehmend wehrhaften Lebensstil der Bewohner des Kaukasus in der Vergangenheit. Der Wehrturm wurde als Nationalsymbol auch in das Wappen Inguschetiens übernommen.

Die Expansion der Wainachen

Seit dem 15./16. Jahrhundert besiedelten die Wainachen erneut die nördlicheren Ebenen und assimilierten dabei auch Vorbewohner. Es gibt tschetschenische und inguschische Taips, die sich auf eine ossetische, bergjüdische, später sogar russische u. a. Herkunft berufen. Bis zum 18. Jahrhundert erreichte ihr Siedlungsgebiet etwa die Grenzen des heutigen Inguschetiens und Tschetscheniens und nach Nordosten und Westen teilweise darüber hinaus, bis etwa Chassawjurt.[16]

Im 17./18. Jahrhundert kamen die Wainachen im heutigen Inguschetien und am Oberlauf des Terek unter die Herrschaft der tscherkessischen Kabardiner, während die anderen Wainachen unabhängig blieben. Damit begann die getrennte Entwicklung der Inguschen und Tschetschenen.

Ab dem 16. Jahrhundert verbreitete sich der Islam allmählich aus dem heutigen Dagestan (von den Kumyken) zu den Wainachen.[17] Ende des 18. Jahrhunderts war die Konversion der Tschetschenen abgeschlossen. Viele Inguschen waren noch bis Mitte des 19. Jahrhunderts nicht muslimisch. Bis Anfang des 20. Jahrhunderts sind animistische Feste bei den Inguschen überliefert, die häufig in Nähe der ehemaligen Kirchen stattfanden.

Die Inguschen in Russland

Das Siedlungsgebiet der Inguschen wurde Ende des 18. bis Anfang des 19. Jahrhunderts im Westen und Norden vom Terek begrenzt. Am Oberlauf des Terek mischten sich ossetische und inguschische Dörfer. Im Osten lag die Siedlungsgrenze östlich des Oberlaufs der Assa, während der Unterlauf von „Karabulaken“ besiedelt war, deren Zuordnung zu der Zeit nicht geklärt ist.

Die nahe der 1784 gegründeten Festung Wladikawkas gelegenen inguschischen Siedlungen kamen besonders früh mit der russischen Macht in Kontakt. Davon zeugen auch die zwischen Russland und diesen Inguschen geschlossenen Verträge. Im März 1770 schloss der Klan der „Inguschi“ einen Vertrag im namensgebenden Dorf Anguscht im Tarsker Tal im heutigen Nordossetien mit dem Russischen Reich, den einige Historiker als Beginn der russischen Herrschaft über die Inguschen sehen.[18] Gesichert ist jedenfalls, dass im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts die Inguschen entlang des Oberlaufs des Tereks und im nahegelegenen Tarsker Tal unter russischen Einfluss gerieten.[19] Aus dem Namen des Ingusch-Klans bildete sich im Russischen und anderen Sprachen der Name der Inguschen. Die Inguschen selbst bezeichneten sich seit dem 19. Jahrhundert zunehmend als „Ghalghai“, ursprünglich der Name einer der Inguschen-Klans.

Mit dem Vertrag von 1810 zwischen sechs dominierenden Klans der Nasraner Inguschen und dem Russischen Reich, nach einem Konflikt mit Tschetschenen, gelangten auch die Inguschen in der Ebene im Norden dauerhaft unter russische Kontrolle. Der Vertrag war im Grunde eine Bündnisverpflichtung, in der die Inguschen erklären mussten, dass sie gegen alle Feinde Russlands, insbesondere (aufständische) Muslime, vorgehen würden und Russland dabei mit 1000 Mann sowie einigen Hilfsdiensten unterstützen müssten. Darüber hinaus regelt der Vertrag den Bau der Festung Nasran, die dem Schutz, aber wohl auch der Aufsicht der Inguschen dienen sollte. Den Bau mussten die Inguschen vertragsgemäß unterstützen.[20] 1816 erhielten die Inguschen im Rahmen der Verlegung der Kaukasuslinie an die Sunscha und der Intensivierung russischer Bemühungen unter General Aleksej Ermolov, den Nordostkaukasus unter russische Kontrolle zu bringen, einen „Pristav“ (russ. „Vorsteher, Obmann“), der die Inguschen beaufsichtigen und die Zusammenarbeit mit der russischen Armee sicherstellen sollte.

Eine Eindämmung islamischer Lehren und eine Bekehrung zur Russisch-Orthodoxen Kirche gelang der russischen Militärführung nicht, im Gegensatz zu den Erfolgen bei der Mehrheit der Osseten. In den 1830er Jahren kam es zu einer intensivierten Islamisierung der Inguschen.[21]

Im Kaukasuskrieg (1817–1864) kämpften nur wenige Inguschen unter Imam Schamil mit Tschetschenen und Dagestanern gegen Russland. Dieser Abwehrkampf wurde von den Naqschbandiyya geführt, einer Sufiströmung innerhalb des Islam, die Anfang des 19. Jahrhunderts im Nordostkaukasus populär wurde und zu deren spirituellen und politischen Anführer Schamil wurde.[22] Abgesehen von einer Blockade der Georgischen Heerstraße 1830 durch die Inguschen im Gefolge der militärischen Erfolge des Imams Ghazi Muhammad[23] scheiterten Versuche dieses Imams, die Inguschen auf Seiten des islamischen Widerstands mit in den Konflikt zu ziehen.[24] Auch Schamil scheiterte mit seinen Versuchen 1840 und 1846, die Inguschen in seinen Staat zu inkorporieren. Nur für kurze Zeit konnte er am Rande des inguschischen Siedlungsgebiets drei „Nuwwab“ (arab. Plural von „Nāʾib“ = „Stellvertreter, Statthalter“) für die Klans der Ingusch, Galgaj und Galat installieren. Der dreitägige inguschische Aufstand von 1858, der häufig der Agitation von Schamils Gesandten zugeschrieben wird, lag nach neuerer Forschung eher in einem Protest gegen die russische Landreform, die zu der Zeit begann, begründet und blieb auf inguschischer Seite weitgehend friedlich. Auf russischer Seite kämpften dagegen in erheblich größeren Maße inguschische Milizen, die vor allen Dingen von den Nasraner Inguschen gestellt wurden.

Nachdem Russland auch im Westkaukasus 1864 den Kaukasuskrieg gewinnen konnte, versuchte Russland die als am gefährlichsten angesehenen Muslime zur Auswanderung zu bewegen oder zu deportieren. Während von den eigentlichen Inguschen nur wenige von der Auswanderungswelle betroffen waren, wurden große Teile der karabulakischen Bevölkerung deportiert und auf ihrem Land Kosaken angesiedelt, so dass in der Ebene im Folgenden ein kosakischer Siedungsriegel Tschetschenen von Inguschen trennte.

Seit etwa den 1850er Jahren verbreitete sich eine weitere sufische Strömung, die Qādirīya unter der Führung des Scheichs Kunta Haddschi Kischijew, dessen Bewegung auch den russischen Behörden durch ihre ekstatische Form des Dhikr schnell auffiel und die unter Tschetschenen, Dagestanern und Anderen, besonders aber unter Inguschen Anhänger fand. Während die Naqschbandi-Sufis stille Formen des Dhikr bevorzugten und laute nur für die zweitbeste hielten, bevorzugen die Qadiri ekstatische Formen. Die heute noch in Nordostkaukasien oft praktizierte Form des Dhikr mit periodischen Tänzen um einen Kreis herum geht auf Kunta Haddschi zurück. Obwohl Kunta Haddschi auf dem Standpunkt des politischen Quietismus, also des weitgehenden Heraushaltens der Religion aus der Politik, stand, und darüber hinaus von seinen Anhängern Gewaltlosigkeit und keinen Widerstand gegen Russland forderte,[25] kam es mehrfach zu Zusammenstößen zwischen seinen Anhängern und russischen Truppen. 1864 verhafteten die russischen Behörden Kunta Haddschi und verurteilten ihn zu Haft und Zwangsarbeit in Nordrussland, wo er 1867 starb. Darauf folgte 1864–1865 ein Aufstand seiner Anhänger, vor allem von Inguschen. Nach seinem Tod gründeten Anhänger vier, später fünf Sufi-Strömungen, wird genannt, die sich durch verschiedene Lehren und Dhikr-Rituale unterschieden und deren Haltung vom eher friedlichen, politisch passiven Omar-Haddschi-Wird, der Kuntas Lehren direkt fortführt, bis zum (ursprünglich) stärker militanten, nach außen abgekapselten Batal-Haddschi-Wird reichte.[26] Außerdem gibt es auch in Inguschetien einige Anhänger der Naqschbandīya-Chālidīya, allerdings wesentlich weniger, als in Tschetschenien und besonders in Dagestan, deren Haltung heute aber auch verschieden ist (siehe Gegenwärtige Strömungen der Naqschbandi).

Im Zuge der Ausbreitung der Qādirīya unter Kunta Haddschi und seinen Nachfolgern und des Aufstandes konvertierten alle noch übrigen Inguschen zum Islam.

Verwaltungstechnisch gehörte das Siedlungsgebiet der Inguschen in der Zeit des Russischen Reiches zunächst ab 1785 zum Gouvernement Kaukasus, das zwischenzeitlich (1790–1802) wieder Oblast als Teil des Gouvernements Astrachan war. Der Verwaltungssitz befand sich zunächst kurzzeitig in Jekaterinograd am Terek, wurde dann aber weiter in das „Hinterland“ nach Georgijewsk verlegt. 1822 wurde das Gouvernement Kaukasus in eine Oblast Kaukasus mit Verwaltungssitz in Stawropol umgewandelt und diese 1847 in Gouvernement Stawropol umbenannt. Die südlichen Gebiete dieser Verwaltungseinheiten, darunter große Teile des inguschischen Siedlungsraumes, besaßen dabei zunächst keine reguläre Unterteilung etwa in Ujesde, sondern waren als „Gebiet der Bergvölker“ zusammengefasst. Der südöstliche Teil des Gouvernements Stawropol, zu dem auch Inguschetien gehörte, wurde schließlich 1860 als Oblast Terek mit der Hauptstadt Wladikawkas ausgegliedert.

Die Inguschen in der Sowjetunion

Inguschetien gehörte zur Zeit der Sowjetunion 1921–1924 zur Bergrepublik, danach zur Tschetschenisch-Inguschetischen Autonomen Sowjetrepublik (ASSR) innerhalb der Russischen Teilrepublik. Es wurde eine inguschische und eine tschetschenische Schriftsprache, erst in lateinischen, später in kyrillischen Buchstaben etabliert und die Bevölkerung vollständig alphabetisiert. Es folgten erste Ansätze der Industrialisierung neben der schon zuvor existierenden Ölförderung und Mineralwasser-Abfüllung.

Während des Zweiten Weltkriegs, in dem auch die deutsche Wehrmacht kurzzeitig den Nordwesten Tschetscheno-Inguschetiens erreichte, kam es ab 1940 zu einer antisowjetischen Widerstandsbewegung einiger Tschetschenen und Inguschen unter dem Journalisten Hassan Israilow und ab 1941 einer zweiten Gruppe unter Majrbek Scheripow, die sich bald ebenfalls Israilow unterstellte. Obwohl die Deutschen nicht mit Israilow zusammenarbeiteten und obwohl sich nur eine kleine Minderheit der Tschetschenen und Inguschen beteiligte (Schätzungen gehen von bis zu 5000 Beteiligten und über 20.000 Sympathisanten aus, bei damals über 600.000 Tschetschenen und Inguschen, über 40.000 in der Roten Armee), wurden die Inguschen zusammen mit den Tschetschenen kollektiv der Kollaboration mit dem Dritten Reich beschuldigt. Am 23. Februar 1944 deportierten NKWD-Einheiten fast alle Tschetschen und Inguschen nach Kasachstan. Wehrpflichtige Soldaten kamen in sibirische Gulags. Dieses Schicksal der kollektiven Strafdeportation betraf im Stalinismus 1943–1945 auch die Karatschaier, Balkaren, Kalmücken und Krimtataren, obwohl in allen Fällen die Zahl der Aufständischen oder Kollaborateure kleiner war als die Zahl der in der Roten Armee oder als Partisanen gegen die Wehrmacht Kämpfenden. Daneben gab es „vorsorgende“ Deportationen, wie zuerst der Koreaner und Chinesen aus Russlands Fernem Osten nach Mittelasien, 1941 der Russlanddeutschen und zuletzt 1947 der Mescheten (georgischen Türken).[28]

Erst 1957 wurden die Tschetschenen und Inguschen rehabilitiert und konnten in ihr altes Siedlungsgebiet zurückkehren. Das traf allerdings nicht auf den Osten des Prigorodnyj-Rajons bei Wladikawkas zu, in dem auch das namensgebende Dorf Anguscht gelegen hatte. Stattdessen wurden Tschetschenen und Inguschen mit Territorien nördlich des Terek kompensiert, die heute ausschließlich zu Tschetschenien gehören. Dennoch siedelten sich später auch Inguschen im Prigorodnyj-Rajon, der bei Nordossetien blieb, an. Die Zugehörigkeit dieses Rajons wurde zum Streitpunkt zwischen Osseten und Inguschen.

Nach Auflösung der UdSSR wurde die Trennung vom nach Unabhängigkeit strebenden Tschetschenien am 10. Dezember 1992 durch eine Verfassungsänderung festgeschrieben und Inguschetien zu einer eigenständigen Republik innerhalb Russlands. Die Teilung war bereits am 1. Oktober 1991 – noch während des Bestehens der Sowjetunion – vom Obersten Sowjet der RSFSR beschlossen worden. In der Folge kam es vom 31. Oktober bis zum 5. November 1992 zu einem offenen Krieg zwischen inguschischen Milizen, die Anspruch auf den Prigorodnyj-Rajon als Herzstück inguschischer Identität stellten, und Milizen der dort ansässigen Osseten. Der Konflikt endete in der fast vollständigen Vertreibung der Inguschen aus dem Rajon. Bis heute wird von Inguschen gefordert, das Gebiet an Inguschetien zurückzugeben.

Nachsowjetische Geschichte Inguschetiens

Erster Präsident war von März 1993 bis Dezember 2001 Ruslan Auschew, der 2002 vom russischen Präsidenten Wladimir Putin durch den früheren KGB-General Murat Sjasikow ersetzt wurde.

Im Jahr 2003 wurde Magas zur Hauptstadt erklärt und löste damit Nasran als Regierungssitz ab. Im Juni 2004 kam es zu einem großangelegten Überfall tschetschenischer und inguschetischer Separatisten (siehe Rebellenangriff auf Inguschetien 2004). Etwa 200 schwerbewaffnete Personen überfielen Regierungsgebäude und strategisch wichtige Objekte. Es gab etwa 90 Todesopfer zu beklagen, unter ihnen auch der amtierende Innenminister Kostojew.

Unter Präsident Murat Sjasikow beklagten Menschenrechtsorganisationen und regierungskritische Journalisten eine Zunahme von Entführungen, Morden und Übergriffen durch staatliche Organe. Etwa 150 Menschen sollen während seiner Amtszeit verschwunden sein. Darüber hinaus wurde die Presse- und Informationsfreiheit stärker eingeschränkt als in anderen Teilen Russlands. So wird berichtet, dass die Internetseite des regierungskritischen Radiosenders Echo Moskwy nicht erreichbar ist.[29] 2008 wurde die Tätigkeit der oppositionellen Internetseite Ingushetiya.ru verboten. Deren Besitzer Magomed Jewlojew kam im August desselben Jahres in Polizeigewahrsam ums Leben, die Chefredakteurin der Seite floh nach Frankreich. Kundgebungen gegen die politische Führung der Teilrepublik wurden teilweise gewaltsam aufgelöst.

Im ersten Halbjahr 2008 kamen 70 Polizisten bei bewaffneten Angriffen von Islamisten um. Bewaffnete inguschetische Staatsorgane entführten und ermordeten auf Razzien immer wieder junge Männer. In Reaktion auf den Kaukasuskrieg zwischen Russland und Georgien und den Tod Jewlojews begann das oppositionelle „Volksparlament Inguschiens“ mit einer Unterschriftensammlung mit dem Ziel des Austritts Inguschetiens aus der Russischen Föderation.[30]

Weblinks

- Offizielle Webseite von Inguschetien

- Englischsprachige und russischsprachige Kurznachrichten von Kawkaski Usel aus Inguschetien

Einzelnachweise

- ↑ Administrativno-territorialʹnoe delenie po subʺektam Rossijskoj Federacii na 1 janvarja 2010 goda (Administrativ-territoriale Einteilung nach Subjekten der Russischen Föderation zum 1. Januar 2010). (Download von der Website des Föderalen Dienstes für staatliche Statistik der Russischen Föderation)

- ↑ Volkszählungsergebnisse bei ethno-kavkaz (russisch), Sunscha-Kreis ist meist die letzte Zeile, russischer Bevölkerungsanteil: vorletzte Spalte.

- ↑ http://www.ethno-kavkaz.narod.ru/rningushetia.html

- ↑ Bevölkerung der russischen Gebietseinheiten nach Nationalität 2010 (russisch; Zeilen 462–468) http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/per-itog/tab7.xls

- ↑ 5,0 5,1 Einwohnerzahlen 2010 beim Föderalen Dienst für staatliche Statistik Russlands (Berechnung per 1. Januar; Exceldatei; 562 kB)

- ↑ Referenzfehler: Es ist ein ungültiger

<ref>-Tag vorhanden: Für die Referenz namenseinwohner_aktuellwurde kein Text angegeben. - ↑ Inguschetischer Präsident bei Anschlag verletzt. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 22. Juni 2009.

- ↑ Vgl. z. B. Georgij A. Klimov: „Einführung in die Kaukasische Sprachwissenschaft.“ Deutsche Bearbeitung von Jost Gippert. Hamburg 1994, S. 18–21, besonders S. 19.

- ↑ Vertreter der Zuwanderungshypothese neben Giorgi Melikischwili, Wjatscheslaw Ws. Iwanow und Tibór Hálási-Kún z. B. Tamas Gamqrelidse und der Historiker Amjad M. Jaimoukha. Die Indizien sind die Namensähnlichkeit des urartäischen Stammes der Èrs in der Region Jerewan zum 1000 Jahre späteren Stamm der Hers in Heretien, zwei weitere Namensähnlichkeiten und wiedergegebene Legenden bei Strabon (Geographika XI., V., 1–49) und in zwei Werken von Leonti Mroweli (11. Jh.) über eine Einwanderung von Volksstämmen in der Vergangenheit in den Kaukasus vgl. Jaimoukha S. 26–30. Allerdings sind einzelne Namensähnlichkeiten und alte Legenden nie ein wissenschaftlicher Beweis, weshalb sie auch nur als Hypothesen gelten.

- ↑ Z. B. hat Heinz Fähnrich (Zu den nachisch-daghestanischen Lehnwörtern im Swanischen in: WZ-FSU-GSR 37(1988)2, S. 117–121) nachgewiesen, dass die Swanische Sprache einige nachische Wörter aufweist, evtl. eine nachische Sprache früher in der Umgebung (Dwal?) existiert haben könnte. Der Kaukasushistoriker Wladimir Kusnezow hat drei ossetische Ortsnamen auf nachische Ursprünge zurückgeführt, Auszug aus Очерки истории алан Wladikawkas 1992. (ab dem 7.letzten Abschnitt), befürwortet die Hypothese aber nicht endgültig. Ebenso umstritten ist (neben Heretien) auch, ob die erwähnten Batsen (batsische Sprache) wirklich die Urbevölkerung Tuschetiens sind. Nach einigen Untersuchungen könnten sie erst im Mittelalter zugewandert sein.

- ↑ W. Barthold: Turkestan down to the Mongol Invasion, 4. Ausgabe, London, 1977, S. 402–403

- ↑ J. Chambers: The Devil’s Horsemen: the Mongol Invasion of Europe, London, 1979

- ↑ Vgl. z. B. Amjad M. Jaimoukha: The Chechens: a handbook. New York 2005, S. 31 und 33.

- ↑ Z. B. Jaimoukha S. 34

- ↑ Ronald L. Sprouse: Introduction. In: Ders.: Ingush-English and English-Ingush dictionary. Routledge, London 2004, ISBN 0-415-31595-6, S. 2.

- ↑ Die Geschichte der Weinachen wird u. a. beschrieben in Emanuel Sarkisyanz: Geschichte der orientalischen Völker Rußlands bis 1917. München 1961, S. 114–120.

- ↑ Anna Zelkina: In quest for God and freedom: the Sufi response to the Russian Advance in the North Caucasus London 2000. S. 33

- ↑ Vgl. Kisti, in: Encyclopaedia Britannica, Edinburgh 1823, 6. Auflage, Bd. 11, S. 469.

- ↑ N. F. Grabovskij: Inguši. Ich žizn’ i obyčai, Sbornik svedenij o Kavkazskich gorcach. Tiflis 1876, Bd. 9, S. 2–4.

- ↑ N. F. Grabovskij: Inguši. Ich žizn’ i obyčai, Sbornik svedenij o Kavkazskich gorcach. Tiflis 1876, Bd. 9, S. 5–11.

- ↑ Anatolij Nestorovič Genko: Iz kul’turnogo prošlogo ingušej. In: A. Ch. Tankiev (Hrsg.): Inguši. Sbornik statej i očerkov po istorii i kul’ture ingušskogo naroda. Saratov 1996, S. 503–504.

- ↑ Vgl. z. B. Moshe Gammer: Muslim Resistance to the Tsar. Shamil and the Conquest of Chechnia and Daghestan. London 2003, S. 69, 71.

- ↑ Vgl. z. B. Moshe Gammer: Muslim Resistance to the Tsar. Shamil and the Conquest of Chechnia and Daghestan. London 2003, S. 54.

- ↑ Vgl. z. B. Moshe Gammer: Muslim Resistance to the Tsar. Shamil and the Conquest of Chechnia and Daghestan. London 2003, S. 162–171.

- ↑ Vgl. Moshe Gammer: The lone wolf and the bear: three centuries of Chechen defiance of Russian rule London 2006 S. 68, 81 (Kapitel „From Quietism to Uprising“ zu Kuntas Qadiri-Bewegung), oder z. B. auch hier

- ↑ Vgl. z. B. Julietta Meskhidze: Shaykh Batal Hajji from Surkhokhi: toward the history of Islam in Ingushetia. in: Central Asian Survey 25 (2006), S. 179–191. So trugen die Batal-Haddschi-Anhänger, die in Inguschetien zahlreich sind, eine spezielle Bewaffnung, einige Outlaws in den Bergen, sogenannte Abreken gehörten zu ihnen. Abseits der verpflichtenden Gastfreundschaft kapselten sie sich misstrauisch nach außen, auch gegen andere Muslime ab, bis hin zum Heiratsverbot. Allerdings sind solche Beschreibungen nur begrenzt auf nachsowjetische Zeit übertragbar.

- ↑ Vgl. Julietta Meskhidze: Shaykh Batal Hajji from Surkhokhi: toward the history of Islam in Ingushetia. in: Central Asian Survey 25 (2006), S. 180. Er soll 1766 geboren sein, aber das prüfte in Stammesgesellschaften niemand nach und ist ebenso als ehrfürchtige Legende zu sehen, wie die Erzählung, dass seine Schultern leuchteten.

- ↑ Zu den Einzelheiten dieser kollektiven Deportationen vgl. u. a. Gerhard Simon: Nationalismus und Nationalitätenpolitik in der Sowjetunion. Von der Diktatur zur nachstalinistischen Gesellschaft. Baden-Baden 1986, S. 217–232.

- ↑ Echo Moskwy: Руководство Ингушетии вводит ограничение на доступ жителей к интернету

- ↑ Feinde ins Feuer Der Spiegel 37/2008, S. 122, Uwe Klußmann.

Republiken: Adygeja | Altai | Baschkortostan | Burjatien | Chakassien | Dagestan | Inguschetien | Kabardino-Balkarien | Kalmückien | Karatschai-Tscherkessien | Karelien | Komi | Krim1 | Mari El | Mordwinien | Nordossetien-Alanien | Sacha (Jakutien) | Tatarstan | Tschetschenien | Tschuwaschien | Tuwa | Udmurtien

Regionen (Krai): Altai | Chabarowsk | Kamtschatka | Krasnodar | Krasnojarsk | Perm | Primorje | Stawropol | Transbaikalien

Gebiete (Oblast): Amur | Archangelsk | Astrachan | Belgorod | Brjansk | Irkutsk | Iwanowo | Jaroslawl | Kaliningrad | Kaluga | Kemerowo | Kirow | Kostroma | Kurgan | Kursk | Leningrad | Lipezk | Magadan | Moskau | Murmansk | Nischni Nowgorod | Nowgorod | Nowosibirsk | Omsk | Orenburg | Orjol | Pensa | Pskow | Rjasan | Rostow | Sachalin | Samara | Saratow | Smolensk | Swerdlowsk | Tambow | Tjumen | Tomsk | Tscheljabinsk | Tula | Twer | Uljanowsk | Wladimir | Wolgograd | Wologda | Woronesch

Städte mit Subjektstatus: Moskau | Sankt Petersburg | Sewastopol1

Autonome Oblaste: Jüdische Autonome Oblast

Autonome Kreise: Chanten und Mansen/Jugra | Jamal-Nenzen | Nenzen | Tschuktschen

1 International umstrittene Gebiete

| Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Inguschetien aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar. |