| Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.

Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |

How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |

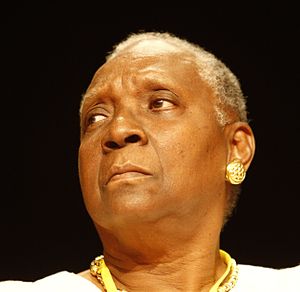

Maryse Condé

Maryse Condé (* 11. Februar 1934 in Pointe-à-Pitre auf Guadeloupe; † 2. April 2024[1] in Apt, Frankreich[2]) war eine französische Schriftstellerin. Sie erreichte mit ihrem Werk Ségou (1984/1985) weltweite Anerkennung.

Leben

Sie verbrachte als das jüngste Kind einer Familie mit acht Kindern auf der Karibikinsel Guadeloupe ihre Kindheit.[3] Sie wurde als Jüngste in einer Familie mit acht Kindern geboren. Schon während ihrer Schulzeit fand sie Geschmack an Literatur, besonders an englischer Belletristik. 1953 ging sie zur Ausbildung nach Paris.

Im Jahr 1958 gab sie dem guineischen Schauspieler Mamadou Condé das Jawort.[3] Das Paar, das vier Kinder großzog, verbrachte den Großteil seiner Zeit in Westafrika, wo Maryse Condé in diversen Sprachschulen tätig war.[3] In Mali hatte Maryse Condé die Inspiration zu ihrem Bestseller Segu – Die Mauern aus Lehm (1984) geschöpft.

Von 1960 bis 1964 arbeitete Condé an verschiedenen Schulen und Sprachinstituten in Conakry, Guinea; bis 1968 wechselte sie nach Accra, Ghana und Saint-Louis, Senegal.

Sie kehrte im Jahr 1973 nach Frankreich zurück.[3] Sie schloss 1975 ihr Studium der Vergleichenden Literaturwissenschaft an der Sorbonne als docteur des lettres mit einer Arbeit über Stereotype von Schwarzen in der westindischen Literatur (Stéréotypes du noir dans la littérature antillaise) ab.

Nach Lehrtätigkeiten 1980 bis 1985 an der Sorbonne und verschiedenen anderen Universitäten unterrichtete sie bis 2004 frankophone afrikanische Literatur an der Columbia University in New York. Mit ihrem zweiten Mann, dem Übersetzer Richard Philcox, lebte sie abwechselnd in New York City und auf Guadeloupe.[4]

Werk

Maryse Condé machte sich als „Grande Dame der frankofonen Literatur“ einen Namen.[3] Ihr Werk charakterisiert sich durch die Entlarvung von Mythen und die zugleich sinnliche wie auch brutale Darstellung von Schicksalsschlägen, einschließlich derer in ihrem eigenen Leben, das von Unsicherheiten geprägt war.[3]

Ihre Erlebnisse in Westafrika bildeten die Grundlage für ihren wohl berühmtesten historischen Roman Segu – Die Mauern aus Lehm, der ihr 2018 den Alternativen Nobelpreis für Literatur einbrachte.[3] Der Roman spielt in Segu, gelegen in Mali, und behandelt die Zeit bis zur islamischen Eroberung 1861, als die Stadt das Zentrum des Bambara-Königreichs war. Die Geschichte zeichnet ein Bild der historischen Umwälzungen, Freundschaften und Feindseligkeiten sowie der Dominanz männlicher Machtstrukturen und der fortwährenden, erfolglosen Suche nach Frieden und einem Ort der Sehnsucht – sei es Afrika für die in der Karibik gestrandeten Sklaven oder Jamaika für die Afrikaner.

In ihrer 2020 veröffentlichten Autobiografie Das ungeschminkte Leben thematisiert Condé ihre eigenen Kämpfe mit Orientierungslosigkeit, problematischen Beziehungen zu Männern und dem Schuldbewusstsein gegenüber ihren Kindern, denen sie ein Leben voller Unbeständigkeit zumutete.

Obwohl sie sich selbst nicht als politisch engagierte Schriftstellerin sah und zur Ordnung ihrer Gedanken schrieb und um die Welt sowie sich selbst zu verstehen, hatte sie doch bedeutenden Einfluss: Als erste Vorsitzende des Komitees zur Erinnerung an die Sklaverei trug sie maßgeblich zur Etablierung des 10. Mai als Gedenktag der Sklaverei seit 2006 bei.[3]

Sie wurde in die Anthologie Daughters of Africa aufgenommen, die 1992 von Margaret Busby in London und New York herausgegeben wurde.

Auszeichnungen

Für Segu – Die Mauern aus Lehm erhielt sie 1988 den LiBeraturpreis.[5]

Im Jahr 1993 erhielt sie als erste Frau für ihr Gesamtwerk den Puterbaugh-Preis.

Condé wurde am 12. Oktober 2018 als Gewinnerin des „Alternativen Literaturpreises der Neuen Akademie“ bekanntgegeben.[6][7] Dieser Preis wurde am 9. Dezember von schwedischen Kulturschaffenden als Reaktion auf die Krise in der Schwedischen Akademie und die daraus resultierende Nicht-Vergabe des Nobelpreises für Literatur im Jahr 2018 einmalig vergeben.[8]

Ihre Autobiographie Das ungeschminkte Leben gelangte 2020 auf die Weltempfänger litprom-Bestenliste.

Für 2021 wurde Condé der Prix mondial Cino Del Duca zugesprochen.

Werke

Romane

- Heremakhonon. 10/18, Paris 1976, neuer Titel: En Attendant le bonheur (Heremakhonon). Seghers, Paris 1988

- Une saison à Rihata. Laffont, Paris 1981

- Ségou: Les murailles de terre. Laffont, Paris 1984

- Übers. Uli Wittmann: Segu. Mauern aus Lehm. Kiepenheuer & Witsch, Köln 1988; wieder Union, Zürich 2012

- Ségou: La terre en miettes. Laffont, Paris 1985

- Übers. Uli Wittmann: Wie Spreu im Wind. Fischer, Frankfurt 2004; wieder Union, Zürich 2013

- Moi, Tituba sorcière… 1986.

- Übers. Ingeborg Ebel: Ich, Tituba, die schwarze Hexe von Salem. Droemer-Knaur, München 1988, ISBN 3-426-08074-5

- La vie scélérate. Seghers, Paris 1987

- Übers. Volker Rauch: Das verfluchte Leben. Hammer, Wuppertal 1995

- Traversée de la mangrove. Mercure, Paris 1989

- Übers. Ingeborg Ebel, Traudl Weiser: Unter den Mangroven. Droemer-Knaur, München 1991, ISBN 3-426-03123-X

- Les Derniers Rois Mages. Mercure, Paris 1992

- La colonie du nouveau monde. Laffont, Paris 1993

- Übers. Uli Wittmann: Kinder der Sonne. München 1996

- La migration des cœurs. 1995

- Übers. Klaus Laabs: Sturminsel. Hoffmann und Campe, Hamburg 1997

- Pays mêlé. Erzählungen. Ed. Robert Laffont, Paris 1997

- Auszug, Übers. Regina Keil: Drei Frauen in Manhattan. In: Mohnblumen auf schwarzem Filz. Autorinnen aus vier Kontinenten. Union, Zürich 1998, ISBN 3-293-20108-3

- Desirada. Robert Laffont, Paris 1997

- Übers. Claudia Kalscheuer: Insel der Vergangenheit. Droemer, München 2001

- Cèlanire cou-coupé. Laffont, Paris 2000

- La Belle Créole. Mercure, Paris 2001

- Histoire de la femme cannibale. Mercure, Paris 2003

- Uliss et les Chiens. 2006

- Les belles ténébreuses. Mercure, Paris 2008

- En attendant la montée des eaux. Lattès, Paris 2010

- Mets et merveilles, JC Lattès, Paris, 2015

- Le fabuleux et triste destin d’Ivan et Ivana, JC Lattès, Paris, 2017

- L’Évangile du Nouveau Monde, Buchet Chastel, Paris 2021

- Übers. Bettina Bach; Das Evangelium der neuen Welt. 2023

Erzählungen

- Übers. Frauke Rother: Tod auf Guadeloupe. Neues Leben, Berlin 1989 (Das Neue Abenteuer, 515).

- Le Coeur à rire et à pleurer, contes vrais de mon enfance. Laffont, Paris 1999.

- Übers. Ingeborg Schmutte: Mein Lachen und Weinen. Wahre Geschichten aus meiner Kindheit. Litradukt, Trier 2020, ISBN 978-3-940435-35-4.

- Victoire, les saveurs et les mots. Mercure, Paris 2006.

- Übers. Peter Trier: Victoire. Eine Frauenleben in kolonialen Guadeloupe. Litradukt, Kehl 2011, ISBN 978-3-940435-08-8.

Biografie

- La vie sans fards. Lattès, Paris 2012

- Das ungeschminkte Leben. Autobiografie., 304 S., aus dem Französischen von Beate Thill, Luchterhand Verlag, München 2020.[9]

Kinderliteratur

- Haïti chérie. Bayard, Paris 1991; neuer Titel Rêves amers. Bayard Jeunesse, Paris 2001

- Hugo le terrible. Sépia, Paris 1991

- deutsch: Hugo der Schreckliche. Berlin 1997

- La Planète Orbis. Jasor, Pointe-au-Pitre 2002

- Savannah blues. In: Je Bouquine. #250, November 2004

- Chiens fous dans la brousse. In: Je Bouquine. 2006

- À la Courbe du Joliba. Grasset-Jeunesse, Paris 2006

- Conte cruel. Mémoire d’encrier, Montréal 2009

Theater

- Dieu nous l’a donné. Pierre Jean Oswald, 1972

- ort d’Oluwémi d’Ajumako. Pierre Jean Oswald, Paris 1973

- Le Morne de Massabielle. Théâtre des Hauts de Seine, Puteaux 1974

- Pension les Alizés. Mercure, Paris 1988

- An Tan Revolisyon. Conseil Régional, Guadeloupe 1989

- Comédie d’amour., inszen.: Théâtre Fontaine, Paris, Juli 1993; New York, November 1993

- Comme deux frères. Lansman, Paris 2007

- deutsch: Wie zwei Brüder. inszen. in Guadeloupe, Martinique, Frankreich, USA

- La Faute à la vie. Lansman, Paris 2009

- An tan révolisyon – elle court, elle court la liberté (2015)

Essays (Auswahl)

- Pourquoi la Négritude? Négritude ou Révolution. In: Jeanne-Lydie Goré: Négritude africaine, négritude caraïbe. Éditions de la Francité, 1973, S. 150–154.

- Négritude Césairienne, Négritude Senghorienne. In: Revue de Littérature Comparée. 3.4 (1974), S. 409–419.

- La Civilisation du bossale; Réflexions sur la littérature orale de la Guadeloupe et de la Martinique. Harmattan, Paris 1978/ 2000.

- Profil d’une oeuvre: Cahier d’un retour au pays natal. Hatier, Paris 1978.

- Propos sur l’identité culturelle. In: Guy Michaud (Hrsg.): Négritude: Traditions et développement. P.U.F., Paris 1978, S. 77–84.

- La parole des femmes: Essai sur des romancières des Antilles de langue française. l’Harmattan, Paris 1979.

- Notes sur un retour au pays natal. In: Conjonction. 176 (supplément 1987), S. 7–23.

- Noir, C’est Noir (Vorwort). In: Regards Noirs. Harmattan, Paris 1996.

- Nèg pas bon. In: Mythili Kaul (Hrsg.) Othello: New Essays by Black Writers. Howard University Press, Washington, D.C. 1997.

- Créolité without Creole Language. In: Caribbean Creolization. University Press of Florida, Gainesville 1998.

- Unheard Voice: Suzanne Césaire and the Construct of a Caribbean Identity. In: Adele Newson, Linda Strong-Leek (Hrsg.): Winds of Change: The Transforming Voices of Caribbean Women Writers and Scholars. Peter Lang, New York 1998.

- O Brave New World. In: Research in African Literatures. 29.3 (Fall 1998), S. 1–8.

- Fous-t-en Depestre, Laisse dire Aragon. In: The Romanic Review. 92.1-2 (January-March 2001), S. 177–185.

- Haïti dans l’imaginaire des Guadeloupéens. In: Présence Africaine. 169 (2004), S. 131–136.

- The Stealers of Fire: The French-Speaking Writers of the Caribbean and Their Strategies of Liberation. In: Journal of Black Studies. 35.2 (November 2004), S. 154–164.

Übersetzung (mit Richard Philcox)

- Eric Williams: De Christophe Colomb à Fidel Castro: L’Histoire des Caraïbes, 1492-1969. Harper and Row, New York 1971.

- englisch: From Columbus to Castro: The History of the Caribbean. Présence Africaine, Paris 1975.

Literatur

- Melissa L. McKay: Maryse Condé et le théâtre antillais. Lang, New York und Frankfurt am Main 2002, ISBN 0-8204-5262-9.

- Ute Fendler: Interkulturalität in der frankophonen Literatur der Karibik. Der europäisch-afrikanisch-amerikanische Intertext im Romanwerk von Maryse Condé. Verlag für Interkulturelle Kommunikation (IKO), Frankfurt am Main 1994, ISBN 3-88939-034-X.

- Sylvie Bouge: Écriture féminine / Escritura femenina im Zeichen des Postkolonialismus. Weibliches (An-)Schreiben gegen das Patriarchat bei Maryse Condé und Albalucía Ángel. Verlag Dr. Müller, Saarbrücken 2007, ISBN 978-3-8364-4530-6.

Weblinks

- Literatur von und über Maryse Condé im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek; jedoch deutlich mehr Listungen bei Eingabe des Namens

- Mohamed Mekkawi: Maryse Condé. Novelist, Playwright, Critic, Teacher. An Introductory Bio-bibliography. (Memento vom 4. Februar 2012 im Internet Archive) Howard University, Washington, September 1992.

- Pegasos – A literature related site in Finland: Maryse Condé (Memento vom 10. März 2015 im Internet Archive)

- Robert H. McCormick, Jr.: From Africa to Barbados via Salem. Maryse Condé's Cultural Confrontations. (Memento vom 24. Januar 2004 im Internet Archive) Caribana 5, 1996. (PDF; 29 kB)

- Nick Nesbitt: Stepping outside the magic circle. The critical thought of Maryse Condé. In: The Romanic Review. Volume 94 Numbers 3–4, S. 391–404. (PDF; 866 kB)

- Francis Unimna Angrey: Misère chez soi, quête du bonheur chez l’autre. Mouvance, salut et contradiction dans des romans de Maryse Condé. University of Calabar, Nigeria (PDF; 181 kB)

Einzelnachweise

- ↑ Maryse Condé : « Nous avons toutes les tares du vieux monde, tous ses défauts »

- ↑ L’écrivaine guadeloupéenne Maryse Condé est morte

- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 Edith Kresta: Nachruf auf Maryse Condé: Vergebliche Suche. In: taz.de. 2. April 2024, abgerufen am 2. April 2024.

- ↑ Maryse Conde. World Literature Today, 1. September 2004 (Article Archives, englisch).

- ↑ Der LiBeraturpreis 1988 bis 2018. In: www.litprom.de. Litprom e. V., 2018, archiviert vom Original am 20. Januar 2021; abgerufen am 15. Juni 2019.

- ↑ Annalisa Quinn: Maryse Condé Wins an Alternative to the Literature Nobel in a Scandal-Plagued Year. In: The New York Times. 2018-10-12 ISSN 0362-4331 (https://www.nytimes.com/2018/10/12/books/maryse-conde-alternative-lobel-literature.html).

- ↑ Süddeutsche Zeitung: Maryse Condé gewinnt alternativen Literaturnobelpreis. 12. Oktober 2018, abgerufen am 5. Februar 2024.

- ↑ Joachim Sundell: Maryse Condé tilldelas Nya Akademiens alternativa Nobelpris. In: SVT. 12. Oktober 2018, archiviert vom Original am 21. Oktober 2020; abgerufen am 2. April 2024 (schwedisch).

- ↑ Michaela Schmitz: Maryse Condé: „Das ungeschminkte Leben“ Multiethnisches Erzählen, Rezension auf deutschlandfunk.de vom 31. Mai 2020, abgerufen am 9. Juni 2020.

| Personendaten | |

|---|---|

| NAME | Condé, Maryse |

| KURZBESCHREIBUNG | französische Schriftstellerin |

| GEBURTSDATUM | 11. Februar 1934 |

| GEBURTSORT | Pointe-à-Pitre, Guadeloupe |

| STERBEDATUM | 2. April 2024 |

| STERBEORT | Apt, Frankreich |

| Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Maryse Condé aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar. |

- Autor

- Person (Guadeloupe)

- Literatur (Französisch)

- Literatur (20. Jahrhundert)

- Kolonialliteratur

- Hochschullehrer (Columbia University)

- Literaturwissenschaftler

- Autobiografie

- Mitglied der Ehrenlegion (Ritter)

- Träger des französischen Nationalverdienstordens (Großoffizier)

- Träger des Ordre des Arts et des Lettres (Komtur)

- Schriftsteller (New York City)

- Franzose

- Geboren 1934

- Gestorben 2024

- Frau