| Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.

Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |

How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |

Landeskirche

Eine Landeskirche ist nach heutigem Verständnis ein in der Regel territorial abgegrenzter Zusammenschluss von volkskirchlichen Gemeinden, der überdies meist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts bildet. In Liechtenstein ist der Begriff Landeskirche gleichbedeutend mit Staatskirche.

Landeskirche im Mittelalter

Bezogen auf die vorreformatorische Zeit wird unter dem Begriff der Landeskirche die Kirchenorganisation eines bestimmten Territoriums verstanden, die zwar im Regelfall einer übergeordneten Autorität (dem Papst oder einem Patriarchen) unterstellt war, aber ein erhöhtes Maß an Selbstständigkeit besaß, insbesondere was ihre innere Struktur und ihr Verhältnis zum jeweiligen weltlichen Herrscher betraf. Das Vorhandensein einer eigenen Landeskirche spielte eine große Rolle für die Abgrenzung vor allem frühmittelalterlicher Reiche gegenüber anderen Territorien.

Landeskirchen in Deutschland

Entstehung

In Deutschland ergab sich der Begriff im heutigen Verständnis aus einer Notsituation: Anders als in Skandinavien und England gingen die deutschen Bischöfe in ihrer großen Mehrheit nicht zur Reformation über, so dass es nicht möglich war, das hergebrachte Diözesansystem unter dem Vorzeichen des neuen Bekenntnisses weiter bestehen zu lassen. Daher forderte Martin Luther, dass die weltlichen Landesherren behelfsweise die bischöfliche Funktion in ihren Territorien ausüben sollten.

Aus der Reformationszeit stammt auch der Grundsatz cuius regio, eius religio (wessen Gebiet, dessen Religion). Danach bestimmte der Landesherr, welcher Konfession seine Untertanen angehören mussten. Dies beförderte die Ausbildung geschlossener, eigener Landeskirchen. Der Grundsatz wurde allerdings in der Praxis der Religionspolitik im Heiligen Römischen Reich mit und nach dem Dreißigjährigen Krieg bald aufgeweicht.

Bis zur Abschaffung der Monarchie in Deutschland 1918 waren die Landesherren im administrativen Bereich Landesbischöfe, und die Bindung von Kirche und Staat dadurch besonders eng. Das galt auch bei Landesherren anderer Konfession. So war der (römisch-katholische) König von Bayern zugleich oberster Bischof der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern. In der Praxis übten die Landesherren die bischöflichen Funktionen aber nur indirekt durch eine dafür zuständige Behörde aus, die in der Regel den Namen Konsistorium trug.

Situation heute

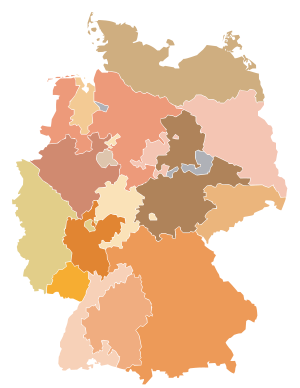

Die heutigen Grenzen der in Deutschland existierenden 20 evangelischen Landeskirchen sind weitgehend identisch mit denen der Bundesstaaten (in Preußen: der Provinzen) im deutschen Kaiserreich, wie es bis 1918 bestand. So umfasst beispielsweise das Gebiet der Evangelischen Kirche im Rheinland dasjenige der früheren altpreußischen Kirchenprovinz Rheinland, die territorial im Wesentlichen der preußischen Rheinprovinz entsprach, deren Gebiet heute auf vier Bundesländer aufgeteilt ist. Das Gebiet der Landeskirche blieb dabei nahezu unverändert. Die Evangelisch-reformierte Kirche (Landeskirche) entstand durch den Zusammenschluss der Evangelisch-reformierten Kirche in Nordwestdeutschland, die im Wesentlichen auf die Evangelisch-reformierte Landeskirche der Provinz Hannover zurückgeht, und der Evangelisch-reformierten Kirche in Bayern. Weil sich ihr auch reformierte Gemeinden aus weiteren Bundesländern anschlossen, ist sie die einzige Landeskirche der EKD, die kein geschlossenes Gebiet aufzuweisen hat.

Größere Veränderungen gab es im Bereich des heutigen Hessen, wo sich in der Zeit des Nationalsozialismus die beiden zuständigen Gauleiter in Kassel und Darmstadt jeweils eine eigene Landeskirche zulegten (heute: Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck und Evangelische Kirche in Hessen und Nassau). Andere größere Veränderung betrafen die Länder Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern, wo sich 1977 die vier bestehenden Landeskirchen von Schleswig-Holstein, Eutin, Hamburg und Lübeck mit dem Kirchenkreis Harburg der hannoverschen Landeskirche zur Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche vereinigten, die wiederum 2012 mit der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs und der Pommerschen Evangelische Kirche zur Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland fusionierten. Die Evangelische Kirche in Berlin-Brandenburg und die Evangelische Kirche der schlesischen Oberlausitz schlossen sich 2004 zur Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz zusammen, ebenso wie 2009 die Evangelisch-Lutherische Kirche in Thüringen und die Evangelische Kirche der Kirchenprovinz Sachsen zur Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland.

Übersicht

Als assoziiertes Mitglied der EKD angeschlossen:

Bis 2003 war auch die Evangelische Kirche der Union Mitglied in der EKD. Diese ging 2003 in der Union Evangelischer Kirchen auf.

Ämter und Institutionen

Folgende typischen Ämter und Institutionen der Landeskirche gibt es bis heute:

- Landesbischof, Bischof, Kirchenpräsident/-in, Präsident/-in, Präses oder Landessuperintendent genannt, als Leitender Geistlicher der Kirche; er ist quasi „Nachfolger“ des jeweiligen Landesherrn bis 1918 (König, Großherzog, Herzog, Fürst, Senat)

- Synode als das „Parlament“ der Kirche

- Landeskirchenrat, Oberkirchenrat, Landeskirchenamt oder Konsistorium als oberste Verwaltungsbehörde der Kirche

Als übergreifendes Organ gründeten die Landeskirchen die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD), die ihren Sitz in Hannover hat.

Verwaltungshierarchie

Die Verwaltungsstruktur ist von Landeskirche zu Landeskirche unterschiedlich. Oft werden für die gleiche Verwaltungsinstanz verschiedene Bezeichnungen geführt. Um Verwirrungen zu vermeiden, soll folgende Tabelle einen Überblick über die Bezeichnungen der Verwaltungsebenen in den Landeskirchen der EKD geben. Zusätzlich wird in Klammern die Bezeichnung der personalen Leitung genannt, da auch hier in den Landeskirchen mit der gleichen Bezeichnung oft unterschiedliche Dinge gemeint sind. Kursiv werden ergänzend eventuelle Gremien der Verwaltungsebene genannt.

| Landeskirche | Unterste Instanz | Untere Instanz | Mittlere Instanz | Obere Instanz |

|---|---|---|---|---|

| Evang. Landeskirche Anhalts |

Kirchengemeinde Gemeindekirchenrat |

Kirchenkreis (Kreisoberpfarrer) Kreissynode |

Landeskirche (Kirchenpräsident) Landessynode | |

| Evang. Landeskirche in Baden |

Kirchengemeinde Kirchengemeinderat |

Kirchenbezirk, auch Dekanat (Dekan) Bezirkssynode |

Kirchenkreis, auch Prälatur (Prälat) |

Landeskirche (Landesbischof) Landessynode |

| Evang.-Luth. Kirche in Bayern |

Kirchengemeinde Kirchenvorstand |

Dekanat (Dekan) Dekanatssynode |

Kirchenkreis (Regionalbischof) |

Landeskirche (Landesbischof) Landessynode |

| Evang. Kirche in Berlin- Brandenburg- schlesische Oberlausitz |

Kirchengemeinde Kirchenvorstand |

Kirchenkreis (Superintendent) Kreissynode |

Sprengel (Generalsuperintendent) |

Landeskirche (Bischof) Landessynode |

| Evang.-Luth. Landeskirche in Braunschweig |

Kirchengemeinde Kirchenvorstand |

Propstei (Propst) Propsteisynode |

Landeskirche (Landesbischof) Landessynode | |

| Bremische Evangelische Kirche |

Kirchengemeinde |

Landeskirche (Präsident des Kirchenausschusses) Kirchentag | ||

| Evang.-Luth. Landeskirche Hannovers |

Kirchengemeinde Kirchenvorstand |

Kirchenkreis (Superintendent) Kirchenkreistag |

Sprengel (Landessuperintendent) Ephorenkonferenz |

Landeskirche (Landesbischof) Kirchensenat, Landessynode |

| Evang. Kirche in Hessen und Nassau |

Kirchengemeinde Kirchenvorstand |

Dekanat (Dekan) Dekanatssynode |

Propstei (Propst) |

Landeskirche (Kirchenpräsident) Landessynode |

| Evang. Kirche von Kurhessen-Waldeck |

Kirchengemeinde Kirchenvorstand |

Kirchenkreis (Dekan) Kreissynode |

Sprengel (Propst) |

Landeskirche (Bischof) Landessynode |

| Lippische Landeskirche | Kirchengemeinde Kirchenvorstand |

Klasse, auch Bezirk (Superintendent) Klassentag |

Landeskirche (Landessuperintendent) Landessynode | |

| Evangelische Kirche in Mitteldeutschland | Kirchengemeinde | Kirchenkreis | Propstsprengel | Landeskirche (Bischof) Landessynode |

| Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland | Kirchengemeinde | Kirchenkreis | Sprengel | Landeskirche (Landesbischof) Synode |

| Evang.-Luth. Kirche in Oldenburg |

Kirchengemeinde Gemeindekirchenrat |

Kirchenkreis (Kreispfarrer) Kreissynode |

Landeskirche (Bischof) Synode | |

| Evang. Kirche der Pfalz | Kirchengemeinde Presbyterium |

Kirchenbezirk, auch Dekanat (Dekan) Bezirkssynode |

Landeskirche (Kirchenpräsident) Landessynode | |

| Evangelisch-reformierte Kirche |

Kirchengemeinde Kirchenrat oder Presbyterium |

Synodalverband (Präses des Moderamens) Synodalverbandssynode |

Landeskirche (Kirchenpräsident) Gesamtsynode | |

| Evangelische Kirche im Rheinland |

Kirchengemeinde Presbyterium |

Kirchenkreis (Superintendent) Kreissynode |

Landeskirche (Präses) Landessynode | |

| Evang.-Luth. Landeskirche Sachsens |

Kirchgemeinde Kirchenvorstand |

Kirchenbezirk, auch Ephorie (Superintendent) Kirchenbezirkssynode |

Kirchenamtsratsbereich (Kirchenamtsrat) |

Landeskirche (Landesbischof) Landessynode |

| Evang.-Luth. Landeskirche Schaumburg-Lippe |

Kirchengemeinde Gemeindekirchenrat |

Kirchenbezirk (Superintendent) |

Landeskirche (Landesbischof) Landessynode | |

| Evangelische Kirche von Westfalen |

Kirchengemeinde Presbyterium |

Kirchenkreis (Superintendent) Kreissynode |

Landeskirche (Präses) Landessynode | |

| Evang. Landeskirche in Württemberg |

Kirchengemeinde Kirchengemeinderat |

Kirchenbezirk (Dekan) Bezirkssynode |

Prälatur, auch Sprengel (Prälat) |

Landeskirche (Landesbischof) Landessynode |

Die unterste Instanz ist in der allgemeinen Verwaltung vergleichbar mit der politischen Gemeinde, die untere Instanz mit dem Landkreis, die mittlere Instanz mit dem Regierungsbezirk und die obere Instanz mit dem Bundesland.

Landeskirchen in der Schweiz

In der Schweiz wird das Verhältnis zwischen Kirche und Staat durch kantonale Gesetze geregelt. Bis auf die Kantone Genf und Neuenburg kennen alle Kantone öffentlich-rechtliche anerkannte Kirchen. Dazu gehören in allen Kantonen die römisch-katholische und die evangelisch-reformierte Kirche, in einigen Kantonen auch die christkatholische Kirche. Diese drei Kirchen, zumal die reformierte, werden als Landes- oder Kantonalkirchen bezeichnet. In den Kantonen Basel-Stadt, Freiburg, St. Gallen und Zürich sind die israelitischen Gemeinden den Landeskirchen gleichgestellt.[2]

Aus historischen Gründen gibt es im Wesentlichen vier Formen der öffentlich-rechtlichen Anerkennung:

- Die historisch reformierten Kantone (Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Bern, Waadt, Zürich, Schaffhausen und Appenzell Ausserrhoden) kennen reformierte Landeskirchen mit synodaler Verfassung, die bis ins 20. Jahrhundert in enger Verbindung mit dem jeweiligen Kanton standen; heute sind sie jedoch weitestgehend autonom. Im Kanton Zürich (1963) sowie in anderen der genannten Kantonen wurde die heutige reformierte Kirchenverfassung weitgehend auch auf die katholische Kirche („römisch-katholische Körperschaft“) übertragen.

- Die historisch katholischen Kantone (Luzern, Zug, Nidwalden, Obwalden, Schwyz, Uri, Tessin, Wallis, Freiburg, Solothurn, Jura und Appenzell Innerrhoden) gewähren den Kirchen weitestgehende Autonomie. Kantonalkirchliche Strukturen haben sich hier teilweise erst in der jüngeren und jüngsten Vergangenheit herausgebildet und fehlen bis heute in Appenzell-Innerrhoden. In den Kantonen Obwalden und Tessin ist die evangelisch-reformierte Kirche zwar anerkannt, aber es gibt keine evangelisch-reformierte Kantonalkirche. Die reformierte Kirchgemeinde von Appenzell-Innerrhoden ist aus praktischen Gründen Bestandteil der appenzell-ausserrhodischen Landeskirche, die reformierten Kirchgemeinden des Kantons Jura und der Solothurner Amteien Solothurn-Lebern und Bucheggberg-Wasseramt aus historischen Gründen Teil der Berner Landeskirche.

- In den konfessionell paritätischen Kantonen (Aargau, Glarus, Graubünden, St. Gallen und Thurgau) kennen beide großen Kirchen analoge Regelungen.

- In den (historisch reformierten) Kantonen Neuenburg und Genf sind die Kirchen nicht öffentlich-rechtlich anerkannt, aber gleichwohl „Organisationen von öffentlichem Interesse“.

Die in den traditionell reformierten und paritätischen Kantonen geltende kantonalrechtliche Regelung der grundlegendsten Züge der Kirchenverfassung garantiert somit auch in den katholischen Kirchgemeinden demokratische Strukturen, die weltweit einzigartig sind, mit dem katholischen Kirchenrecht allerdings im Widerspruch stehen.

Evangelisch-reformierte Landeskirchen

In den Kantonen Genf und Neuenburg sind die Kirchen privatrechtlich organisiert.

Römisch-katholische Landeskirchen

in den Kantonen Genf und Neuenburg sind die Kirchen privatrechtlich organisiert und im Tessin und im Wallis gibt es nur die Bistümer.

Landeskirche in Liechtenstein

In Liechtenstein ist die römisch-katholische Kirche laut Verfassungsartikel 37 II Landeskirche im Sinne einer Staatskirche. Jedoch wird die Trennung von Kirche und Staat seit 2011 angestrebt und soll im Jahr 2013 in Kraft treten. Das Gebiet der Landeskirche entspricht seit dem 2. Dezember 1997 dem der römisch-katholischen Erzdiözese Vaduz.[3] Bis 1997 entsprach es dem Gebiet des Dekanats Liechtenstein im Bistum Chur.[4]

Siehe auch

Weblinks

- Christoph Winzeler: Landeskirchen im Historischen Lexikon der Schweiz

Einzelnachweise

- ↑ Kirchenkreise oder Äquivalent, aufgeführt sind für folgende Landeskirchen die Anzahl von:

- Kirchenbezirke bzw. Kirchenkreise: Württemberg

- Kirchenbezirke: Baden

- Dekanatsbezirke: Bayern

- Dekanate: Hessen und Nassau

- Propsteien: Braunschweig, Mecklenburg

- Klassen: Lippe

- Synodalverbände: Ev.-Reformierte

- ↑ http://www.afz.ethz.ch/handbuch/bestaend/institutionenSIGArchiv.htm

- ↑ Jugendliche mit 14 Jahren religionsmündig, Liechtensteiner Vaterland, 20. Dezember 2012

- ↑ Ansprache von Papst Johannes Paul II. in Eschen-Mauren vom 8. September 1985, zitiert auf der Website des Heiligen Stuhls

Evangelische Landeskirche Anhalts | Evangelische Landeskirche in Baden | Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern | Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz | Evangelisch-lutherische Landeskirche in Braunschweig | Bremische Evangelische Kirche | Evangelisch-reformierte Kirche (Landeskirche) | Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers | Evangelische Kirche in Hessen und Nassau | Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck | Lippische Landeskirche | Evangelische Kirche in Mitteldeutschland | Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland | Evangelisch-Lutherische Kirche in Oldenburg | Evangelische Kirche der Pfalz (Protestantische Landeskirche) | Evangelische Kirche im Rheinland | Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens | Evangelisch-Lutherische Landeskirche Schaumburg-Lippe | Evangelische Kirche von Westfalen | Evangelische Landeskirche in Württemberg

| Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Landeskirche aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar. |