| Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.

Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |

How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |

Schweinfurt

| Wappen | Deutschlandkarte | |

|---|---|---|

|

50.04555555555610.231666666667226 Koordinaten: 50° 3′ N, 10° 14′ O

| |

| Basisdaten | ||

| Bundesland: | Bayern | |

| Regierungsbezirk: | Unterfranken | |

| Höhe: | 226 m ü. NN | |

| Fläche: | 35,71 km² | |

| Einwohner: |

53.247 (31. Dez. 2011)[1] | |

| Bevölkerungsdichte: | 1491 Einwohner je km² | |

| Postleitzahlen: | 97421–97424 | |

| Vorwahl: | 09721 | |

| Kfz-Kennzeichen: | SW | |

| Gemeindeschlüssel: | 09 6 62 000 | |

| Stadtgliederung: | 15 Stadtteile/Stadtbezirke | |

| Adresse der Stadtverwaltung: |

Markt 1 97421 Schweinfurt | |

| Webpräsenz: | ||

| Oberbürgermeister: | Sebastian Remelé (CSU) | |

| Lage der Stadt Schweinfurt in Bayern | ||

Schweinfurt ist eine kreisfreie Stadt im bayerischen Regierungsbezirk Unterfranken und Verwaltungssitz des gleichnamigen Landkreises. Vom 12. Jahrhundert bis 1802 war die Stadt eine Reichsstadt. Seit dem letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts ist Schweinfurt eine Industriestadt und bis heute das Zentrum der europäischen Wälzlagerindustrie. Das Einzugsgebiet der am Maindreieck gelegene Stadt ist das östliche Unterfranken (Region Main-Rhön). Schweinfurt ist nach Würzburg und Aschaffenburg die drittgrößte Stadt Unterfrankens und wirbt für sich mit dem Motto Industrie und Kunst.

Geographie

Lage

Schweinfurt liegt im östlichen Unterfranken, etwa 40 km nordöstlich der Bezirkshauptstadt Würzburg. Der Stadtkern und der überwiegende Teil des Stadtgebiets liegen nördlich des Mains (rechtsmainisch) auf etwa 225 m Höhe. Bei Schweinfurt biegt der Main von seiner allgemeinen Ost-West-Flussrichtung nach Süden ab. Hier beginnt das Maindreieck.

Geologie, Tektonik und Geomorphologie

Die Geologie im Stadtgebiet reicht (von älter/unten nach jünger/oben) von den harten Kalk- und Mergelsteinen des Oberen Muschelkalks über den weicheren tonig-mergeligen, von einzelnen Sandsteinen und Kalkbänken unterbrochenen Unterkeuper (Lettenkeuper) bis zu den weichen Tonsteinen des Gipskeupers. Im Bereich zwischen Bergrheinfeld und Schweinfurt befindet sich das Zentrum eines tektonischen Senkungsgebiets (Schweinfurter Mulde). Der Gipskeuper kam in das heutige Niveau des Mains, der im Quartär ein weites Becken ausräumen konnte. Im Stadtgebiet befinden sich Sande und Schotter als Reste höherer Flussniveaus.

Nordöstlich der Innenstadt verläuft eine Störungszone (Kissingen-Hassfurter Störungszone) von NW nach SO, welche das Hebungsgebiet des Kissingen-Hassfurter Sattels von der Schweinfurter Mulde trennt. Im Bereich der Sattelzone wurden harte Kalksteine des Muschelkalks in das heutige Niveau des Mains und seiner Zuflüsse gehoben. Das Relief ist deutlich bergiger, die Flüsse konnten nur schmale Täler formen.

Der Großteil des Stadtgebiets liegt innerhalb des gering reliefierten Schweinfurter Beckens. Die östlichen und nördlichen Stadtteile Haardt, Steinberg, Hochfeld und Deutschhof liegen topographisch teils deutlich erhöht auf den südlichen Ausläufern des bergigen Hesselbacher Waldlands (Schweinfurter Rhön).

Klima

Der Jahresniederschlag liegt bei 602 mm und ist damit vergleichsweise niedrig, da er in das untere Viertel der in Deutschland erfassten Werte fällt. An 21 % der Messstationen des Deutschen Wetterdienstes werden niedrigere Werte registriert. Der trockenste Monat ist der Februar, die meisten Niederschläge fallen im Juni. Im Juni fallen 1,8-mal mehr Niederschläge als im Februar. Die Niederschläge variieren kaum und sind sehr gleichmäßig übers Jahr verteilt. An nur 8 % der Messstationen werden niedrigere jahreszeitliche Schwankungen registriert.

Stadtgliederung

|

Die Hauptwohngebiete befinden sich im Nordwesten (Bergl, Gartenstadt), Norden (Haardt, Hochfeld, Steinberg, Eselshöhe) und Nordosten (Deutschhof), die Industrie- und Gewerbegebiete der Stadt im Westen und (ab den 1960er Jahren) südlich des Mains, ursprünglich am neuen Hafen, ab den 1990er Jahren auch im Südwesten, dem Maintal.

Geschichte

Erste Siedlungen

Siedlungsspuren im Gebiet des heutigen Schweinfurts lassen sich für die vor- und frühgeschichtliche Zeit nachweisen. Erstes (bis heute erhaltenes) schriftliches Indiz für die Existenz einer Siedlung im 8. Jahrhundert ist die Nennung im Codex Edelini des Klosters Weißenburg.[2] Wahrscheinlich wurde in Suinuurde damals bereits Weinbau betrieben. Die erste sicher datierbare schriftliche Erwähnung erfolgte im Jahr 791 anlässlich einer Schenkung an das Kloster Fulda.[3] Um das Jahr 1000 hatten die Markgrafen von Schweinfurt, damals das mächtigste Adelsgeschlecht im Raum des heutigen Nordbayerns, ihre Hauptburg auf der Peterstirn, östlich der heutigen Stadt. Nach der Niederlage des Grafen Heinrich von Schweinfurt, auch Hezilo genannt, in der Schweinfurter Fehde gegen König Heinrich II. im Jahr 1002/1003 verlor die Familie ihre dominierende Stellung. Anfang des 11. Jahrhunderts gründete Hezilos Mutter Eila ein Benediktinerkloster auf der Peterstirn. Mit Hezilos Sohn Otto starb das Geschlecht im Mannesstamm 1057 aus. Das Gut um Schweinfurt herum erbte Ottos Tochter Beatrix. Der Besitz bestand damals aus der Burg auf der Peterstirn und dem Dorf mit der Kilianskirche (1383 abgebrochen), das zwischen Höllental und Marienbach gelegen war. Bischof Eberhard von Eichstätt war der letzte männliche Nachkomme der Beatrix und vermachte 1112 seinen Besitz um Schweinfurt dem Hochstift Eichstätt. 1263/65 wurde das heruntergekommene Kloster auf Betreiben des Würzburger Bischofs Iring an den Deutschen Orden übergeben.

Aufstieg zur Reichsstadt

Vermutlich Kaiser Friedrich I., Barbarossa ließ in Konkurrenz westlich zur eichstättischen villa, der unterhalb der Peterstirn gelegenen Alten Stätte (heute Altstadtstraße, Höllental), jenseits des Marienbaches unter Verwendung von vorhandenem Königsgut eine neue Civitas Imperii (Reichsstadt) anlegen (heutige Innenstadt, Zürch). An dieser Stelle konnten die Furt und die Straßen vom Untermain zum Obermain und von Nürnberg nach Erfurt kontrolliert werden. Die alte Fischersiedlung am Fischerrain wird frühzeitig in die Stadt eingegliedert. Innerhalb der Stadtmauern befand sich auch die Reichsburg (siehe Burggasse). Im Kampf um die Vorherrschaft in Mainfranken zwischen den Hennebergern und dem Bischof von Würzburg wurde die Stadt zwischen 1240 und 1250 zerstört (Erstes Stadtverderben). In einem Brief König Wilhelm von Hollands vom 9. Januar 1254 heißt es, Schweinfurt sei früher Reichsstadt gewesen (... Swinforde, que olim imperii civitas fuerat). Es bleibt unklar, ob jemals Rechte der Stadt entzogen wurden oder ob hier nur auf die Stadtzerstörung Bezug genommen wird. Die Bemühungen der Henneberger und des Bischof von Würzburg die Stadt zu mediatisieren blieben erfolglos. König Rudolf von Habsburg (1273–1308) weist in seinem Schiedsspruch vom 29. April 1282 den Anspruch des Deutschen Ordens und die Gericht- und Vogteirechte Schweinfurts zurück. Die Grenzen zwischen Altstadt und Hilpersdorf wurden neu festgelegt. Schweinfurt wurde als Reichsstadt bestätigt.

Verpfändungen und Auslösung

Die deutschen Könige verpfändeten bei Geldnot häufig ihren Besitz beziehungsweise bestimmte Privilegien. Eine Vielzahl der Reichsstädte verlor somit bis zum Ende des Alten Reiches ihre Selbständigkeit, wenn sie nicht in der Lage waren, das Pfand auszulösen. Bereits in den 1290er Jahren wurden bestimmte Rechte der Stadt verpfändet. Am 3. Juli 1304 verpfändete König Albrecht von Habsburg die Stadt an den Bischof von Würzburg für 2000 Pfund Heller. 1305 wurde die Summe auf 1000 Mark Silber und 100 Pfund Heller erhöht. Kaiser Heinrich VII. verpfändete am 28. Dezember 1309 die Stadt zu 1000 Mark Silber an Berthold IV. von Henneberg-Schleusingen. Kaum ein halbes Jahr später am 31. Mai 1310 wird diese Summe verdoppelt. Ludwig der Baier erhöht die Pfandschaft am 21. März 1223 nochmals auf nunmehr 3000 und am 26. Mai 1330 schließlich auf 5000 Mark Silber. Nach dem Tod Bertholds wurde die Pfandschaft in zwei Teilen an seiner Witwe Jutta und seinen Bruder Johann vererbt. Damit war unter anderem die Teilung der Vogteirechte verbunden. Der Bischof von Würzburg erwarb 1354 für 3000 Pfund Heller den einen Teil der Reichspfandschaft von der Tochter Juttas, Elisabeth von Henneberg. Falls der johannesische Teil ebenfalls an den Bischof von Würzburg verkauft worden wäre, hätte die dauerhafte Entfremdung vom Reich gedroht. 1361 löste die Stadt deshalb die eine Hälfte des Pfands zu 2500 Mark Silber von Johanns Witwe aus. Als Gegenleistung gewährte Kaiser Karl IV. am 29. April 1361 der Stadt die eigene Gerichtsbarkeit und erließ der Stadt für 20 Jahre die Reichssteuer. Am 28. Januar 1362 versprach Kaiser Karl IV. der Stadt, die Reichrechte in Zukunft nicht mehr zu verpfänden oder zu entfremden, was allerdings von späteren Kaisern nicht immer als bindend angesehen wurde und immer wieder von neuem erkämpft werden musste. Die Schweinfurter Bürger durften nun ihren Amtmann selbst bestimmen. Die Verhandlungen mit den Bischof von Würzburg zogen sich über Jahre hin. Schließlich bestätigte er am 28. Juli 1386 die Auslösung des Pfandes für 15000 Gulden. [4]

Aufbau eines Territoriums

Schweinfurt gelang es, die Pfandschaft über in der Reichsvogtei gelegene Reichsdörfer Forst, Sennfeld, Gochsheim und Rottershausen zu erwerben. Diese Verpfändungen gingen bis zum Ende des alten Reiches wieder verloren. 1397 wurden der Bau von Mühlen, Landestegen, Wehren und einer Brücke über den Main genehmigt und die Erlaubnis zum Bau erteilt. Im gleichen Jahr wird auch ein wirtschaftlich wichtiges Privileg, die Zollfreiheit für alle in der Stadt verkauften und alle aus der Stadt exportierten Waren, erworben. Die Lösung aus der Pfandschaft und die damit verbundene Rückgewinnung der Reichsfreiheit kostete die Stadt 30000 bis 40000 Gulden und führte zu einer starken Verschuldung. König Ruprecht vermindert deshalb ab 1407 für zehn Jahre die Reichssteuer auf 100 Gulden. Das Recht eine jährliche Messe abzuhalten, die am 11. November beginnen und 17 Tage dauern sollte, erwarb die Stadt 1415 von König Sigismund.[5] Von den Brüdern Karl und Heinz von Thüngen erwirbt die Stadt am 26. Februar 1436 den Ort Oberndorf für 5900 Gulden. 1436/37 erwirbt der Rat der Stadt vom Deutschen Orden für 18000 Gulden die Burg auf der Peterstirn sowie das zugehörige Landgebiet mit den Dörfer Altstadt, Hilpersdorf, Zell und Weipoltshausen, sowie den Höfen Deutschhof und Thomashof. Hinzu gehören noch die beiden Exklaven Ottenhausen und Weipoltsdorf. Das reichsstädtische Territorium wurde 1620 um Madenhausen ergänzt. Die Einwohner dieser Ortschaften waren Untertanen der Reichsstadt und besaßen in der Regel kein Bürgerrecht. In der Gebietsreform von 1972 wurde linksmainisch eine Teilfläche der Gemarkung Grafenrheinfeld der Stadt zugeschlagen - das heutige Industriegebiet Maintal.

Bauernkrieg

Das Territorium des Hochstift Würzburg befand sich seit April 1525 fast vollständig in der Hand aufrührerischer Bauern. Die Stadt Schweinfurt stellte sich auf die Seite der Bauern und unterstütze diese mit Mannschaften und Lebensmitteln. Am 17. Mai 1525 wurde durch Betreiben Schweinfurts das Schloss Mainberg des Grafen Wilhelm von Henneberg durch den Bildhäuser Haufen zerstört. Das Heer des Schwäbischen Bundes hat Anfang Juni den Würzburger Raum von den Aufständischen zurückerobert und traf am 12. Juni 1525 mit 15000 Mann in Schweinfurt ein. Die Stadt wurde zur Aufkündigung des Bündnisses mit den Aufständigen gezwungen und musste für den Wiederaufbau des Schlosses Mainberg 4566 Gulden und für allgemeine Brandschatzung pro Haus 10 rheinische Gulden leisten.[6]

Zweites Stadtverderben

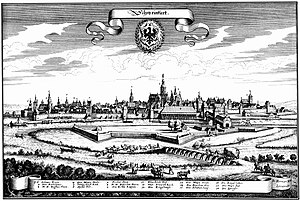

Am 22. Mai 1553 wurde Schweinfurt im so genannten Zweiten Markgrafenkrieg durch Markgraf Albrecht II. Alcibiades erstmals besetzt. Vom 1. bis 23. Juni 1553 wurde Schweinfurt von den Truppen Braunschweigs, Kursachsens und Würzburgs erstmals belagert und beschossen. Der große Angriff auf die Stadt erfolgte im darauffolgenden Jahr ab dem 27. März 1554. Die Bundestruppen schossen die Stadt innerhalb von 10 Wochen sturmreif und hungerten sie aus. Der Markgraf ließ am Abend des 12. Juni 1554 seine Truppen vor der Übermacht seiner Gegner abziehen. Somit war die Stadt ohne Schutz. Noch bevor der Rat mit den Bundestruppen Verhandlungen aufnehmen konnte, wurde die Stadt am Morgen des 13. Juni 1554 geplündert und in Brand gesetzt. Die bereits durch Hunger und Seuchen dezimierte Bevölkerung floh in Scharen ins Umland. Die auf Rache bedachte Landbevölkerung, die im Krieg viel zu leiden hatte und Schweinfurt die Schuld gab, drang nach dem Abzug der Bundestruppen am gleichen Tag in die Stadt ein und vollendete das Zerstörungswerk. Diese Zerstörung Schweinfurts wird als Zweites Stadtverderben bezeichnet. Der Wiederaufbau zog sich bis 1615 hin. Zeugnisse des Wiederaufbaus in dieser Zeit sind das unter der Leitung von Nikolaus Hofmann erbaute Renaissance-Rathaus, das Alte Gymnasium, der Ebracher Hof und das Zeughaus. Das damals angelegte Stadtbild änderte sich mit Ausnahme der Befestigungsanlagen bis ins frühe 19. Jahrhundert nur kaum.[6]

Dreißigjähriger Krieg

Während des Dreißigjährigen Krieges wurde Schweinfurt häufig von den Truppen der Kriegsparteien besetzt. In den 1640er Jahren wurde die Stadtbefestigung von den Schweden ausgebaut. Erhalten sind aus dieser Zeit die Schanzanlagen am Oberen Wall.

19. bis 21. Jahrhundert

Durch den Reichsdeputationshauptschluss kam die Stadt 1802 an Bayern. Nach der zwischenzeitlichen Zugehörigkeit zum Großherzogtum Würzburg (1810-1814) fiel die Stadt 1814 erneut an das Königreich Bayern.

1854 erfolgte mit der Eröffnung der Ludwigs-Westbahn von Bamberg nach Würzburg der Anschluss ans Eisenbahnnetz. Mit dem Bau der Linien nach Bad Kissingen (1871) und Meiningen (1874) wurde Schweinfurt ein Eisenbahnknotenpunkt.

Im 19. Jahrhundert erlebte die Stadt ein kontinuierliches, im Vergleich mit anderen Städten zunächst jedoch nur durchschnittliches Bevölkerungswachstum. Der Agrarsektor spielte weiterhin eine wichtige Rolle (Viehmärkte), daneben entstanden erste Fabriken (vor allem der Farbenindustrie).

Seit den 1890er Jahren wird die Entwicklung der Stadt maßgeblich von der Metallindustrie bestimmt. Durch die Industrialisierung hatte Schweinfurt zwischen 1840 (7.700 Einwohner) und 1939 (49.000 Einwohner) prozentual (635 %) nach Nürnberg das größte Bevölkerungswachstum aller Städte in Franken.[8]

In der Zwischenkriegszeit entstanden das St.-Josefs-Krankenhaus der katholischen Erlöser-Schwestern (1929), das Städtische Krankenhaus (1930), das Ernst-Sachs-Bad (1932) und das Willy-Sachs-Stadion (1936). Seit 1936 ist Schweinfurt Garnisonsstadt. Im Zuge der vom NS-Regime betriebenen Aufrüstung der Wehrmacht wurde an der Niederwerrner Straße eine große Kasernenanlage errichtet.

Im Zweiten Weltkrieg fügten in den Jahren 1943 bis 1945 15 größere Luftangriffe der Briten und US-Amerikaner der Stadt schwere Schäden zu, am 17. August 1943 im Rahmen der Operation Double Strike mit 376 und am 14. Oktober 1943 mit 291 Bombern; beim diesem Angriff verlor die 8. US-Luftflotte 77 B-17-Bomber. Der größte Angriff fand am 24. Februar 1944 im Rahmen der Big Week mit 1100 Bombern statt. Dabei wurden auch zahlreiche Dörfer im Umland fast völlig zerstört. Insgesamt warfen die Flugzeuge an diesem Tag 3.600 Sprengbomben und 32.500 Brand- und Phosphorbomben ab.[9][10][11][12]

Wie viele andere westdeutsche Städte erlebte auch Schweinfurt nach den schweren Kriegszerstörungen in den 1950er und 1960er Jahren ein beispielloses Wirtschaftswunder. Die Großindustrie stieg zu neuer Blüte auf. Architektonisch ist der Wiederaufbau von einem nüchtern-modernen Stil gekennzeichnet. Neue Stadtteile entstanden (Bergl, Musikerviertel, Hochfeld/Steinberg, Haardt, Deutschhof). Die Bevölkerungszahl stieg auf 60.000 im Jahr 1970. Die Infrastruktur wurde ausgebaut (Neues Rathaus, Schulen und Kirchen, Stadttheater, Friedrich-Rückert-Bau mit Volkshochschule, Fachhochschule, Sommerbad, Leopoldina-Krankenhaus). Schweinfurt blieb auch nach 1945 Garnisonsstadt, die früheren Wehrmacht-Kasernen wurden von der US Army weitergenutzt. Seit den 1970er Jahren zogen viele Industriebeschäftigte in die Vororte, es bildete sich ein „Speckgürtel“ um die Stadt (siehe Gesellschaft und Soziales). Um dem Arbeitskräftemangel entgegenzuwirken, wurden Südeuropäer und Türken als Gastarbeiter angeworben. Ab den 1980er Jahren begann die Altstadtsanierung und die Ausweisung der Fußgängerzone (Spitalstraße). Der schweren Krise der Großindustrie Anfang der 1990er Jahre suchte der Freistaat Bayern durch die Stärkung des Dienstleistungssektors zu begegnen (unter anderem Teilverlagerung des Landessozialgerichts und des Landesamts für Statistik und Datenverarbeitung). Das neue Gewerbegebiet „Maintal“ wurde ausgewiesen. Ab Mitte der 1990er Jahre stabilisierte sich die Lage der Industrie, die 2005–2008 eine neue Boomphase erlebte, die Gewerbesteuereinnahmen stiegen auf Rekordhöhe (siehe Wirtschaftliche Lage).

Wüstungen

Im heutigen Stadtgebiet liegen mittlerweile verschwundene Dörfer. Linksmainisch auf Oberndorfer Gemarkung, lag in der Nähe des Sennfelder Bahnhofs das im 13. Jh. untergegangene Dorf Schmalfeld. Am südlichen Ende des Stadtgebiets Richtung Grafenrheinfeld befindet sich die Wüstung Schmachtenberg. An der Straße von Schweinfurt nach Niederwerrn, in der Nähe der Ansiedlung an der Schussermühle, die seit 1830 Bellevue genannt wird, lag einst das Dorf Hilpersdorf. Es wurde in der Urkunde vom 29. Juni 1282 erstmals in einem Streit zwischen dem Deutschen Orden und der Reichsstadt Schweinfurt erwähnt. Die Stadt Schweinfurt erwarb es vom Deutschen Orden 1437. Im Dreißigjährigen Krieg wurde das Dorf zerstört. 1661 verschwand als letzter Rest die Kirchenruine.[13]

Eingemeindungen

Am 1. Dezember 1919 wurde die bis dahin selbständige Gemeinde Oberndorf eingegliedert.[14] Am 1. Mai 1978 kam ein kleines Gebiet von Grafenrheinfeld mit damals etwa 50 Einwohnern hinzu.[15]

Ortsname

Seit 791 ist der Name Swinfurt bekannt. Er änderte sich über Suinuurde, Suinfurte, Swinvordi, Sweinvort und Sweinfurt schließlich zu Schweinfurt. Auch der lateinische Name Porcivadum entspricht einer für Schweine gangbaren Furt. Auch der aus der Stadt stammende Humanist Johannes Cuspinian führt den Namen auf Schweine zurück.[16]

Ein Heimatdichter reimte folgende Interpretation:

- „Der Name Schweinfurt stammt genau

- Der Chronik nach vonera Sau,

- Un’ „furt“, dos stammt vom seicht’n Mee,

- Da sen’ die Säu nü groß un’ klee.“

Friedrich Rückert kommentierte den Namen seiner Geburtsstadt:

- „Hättest Mainfurt, hättest Weinfurt heißen können, weil du führest Wein, aber Schweinfurt, Schweinfurt sollt es sein.“

Diesen Kommentar erläuterte er wie folgend weiter:

- „Vom Jean Paulschen Bayreuth

- bis hinan zum Goetheschen Frankfurt

- Ist er in der Mitte des Laufs, wo mich geboren der Main.

- Mainfurt sollte deswegen genannt werden

- meine Geburtsstadt

- Weinfurt ist sie genannt ohne den Zischer davor“[16]

Die Ableitung des Namens vom Schwein blieb aber nicht unbestritten. So meinte Wilhelm Fuchs im Jahr 1957 in den Schweinfurter Heimatblättern, dass der Name aus der Frühzeit stamme und wohl die Furt beim/durch den Swin (von Quellen durchzogenes Sumpfgebiet) bedeute. Das Naturschutzgebiet um die ehemals einzige Brücke über den Main trägt den Namen 'Saumain'. Vor dem Ausbau und der Kanalisierung war der Main ziemlich flach aber breit.

Wappen

Das erste bekannte Wappen bestand aus einem einköpfigen schwarzen Adler auf einem gelben oder goldenen Schild, der heraldisch nach rechts, das heißt vom Betrachter gesehen aus nach links, blickte.[17] Im 15. Jahrhundert war der Adler auf dem Wappen der Stadt silberfarben auf schwarzem Hintergrund, im Jahre 1608 wurden die Farben Silber auf Violett erwähnt. Später war es wiederum ein schwarzer Adler auf goldenem Hintergrund. Seit 1771 sind die Farben Silber auf Blau.[18] Die bekannteste Darstellung des Wappens befand sich bis 1875 im Torbogen des Mühltores, sie erlangte vor allem wegen ihrer schlichten Form der Spätgotik Berühmtheit, weil der Adler dem Betrachter den Kopf zuwandte. Wegen dieses ungewöhnlichen Anblicks hielten ihn viele Schweinfurter für eine Eule, ihm widmete Friedrich Rückert in seinem Gedicht Der Besuch in der Stadt einige Verse.[17]

Politik

In der Arbeiterstadt war die SPD viele Jahrzehnte die stärkste politische Kraft auf lokaler Ebene. Lange Zeit verfügte sie über eine absolute Mehrheit im Stadtrat und stellte von 1920 bis 1933 sowie von 1946 bis 1992 den Oberbürgermeister.

Nach der schweren Wirtschaftskrise zu Beginn der 1990er Jahre und dem Gewinn der Oberbürgermeisterwahl durch Gudrun Grieser (CSU) im Jahr 1992 verschob sich das Machtzentrum im Stadtrat hin zur CSU. Seit 1990 zogen vermehrt Vertreter von kleineren Parteien und Wählerlisten in den Stadtrat ein. Die CSU wurde davon weniger betroffen als die ehemalige Mehrheitspartei SPD, die erhebliche Einbußen hinnehmen musste. Die Zahl der im Stadtrat vertretenen Gruppierungen stieg bis 2008 auf neun an.

Zur OB-Wahl am 7. März 2010 traten sechs Kandidaten an. Da kein Kandidat die absolute Mehrheit erreichte, kam es zu einer Stichwahl. Dort standen sich Sebastian Remelé von der CSU (im ersten Wahlgang: 46,44 %) und Kathi Petersen von der SPD (19,21 %) gegenüber. Sebastian Remelé gewann mit 63,39 % der Stimmen bei einer Wahlbeteiligung von nur 42,34 %.[19]

Stadtrat

Den Stadtrat von Schweinfurt bilden 44 gewählte Vertreter, diese gehören folgenden Parteien und Wählergemeinschaften an (Zahl der Sitze für die Wahlperiode 2008–2014):

- CSU 18

- SPD 9

- Schweinfurter Liste 4

- Die Linke 4

- Pro Schweinfurt 3

- FBU 2 (Die FBU bildet mit der FDP die Fraktion Die Freien)

- Bündnis 90/Die Grünen 2

- Die Republikaner 1

- FDP 1 (Die FDP bildet mit der FBU die Fraktion Die Freien)

Der von den Wahlberechtigten in direkter Abstimmung gewählte Oberbürgermeister Sebastian Remelé (CSU) ist das 45. Mitglied des Stadtrats. Die vom Stadtrat aus seinen Mitgliedern gewählten Bürgermeister (Zweiter und Dritter BM) sind die Stellvertreter des Oberbürgermeisters. Es sind dies 2. BM Klaus Rehberger (CSU) und 3. BM Kathi Petersen (SPD).

Gesellschaft und Soziales

Schweinfurt ist bis heute eine Arbeiterstadt, auch wenn sich die Gewichte in den letzten Jahren zugunsten des Dienstleistungssektors verschoben haben. Seit den 1990er Jahren wird Schweinfurt von bürgerlichen Vertretern dominiert. Die Arbeitslosenquote sank in den letzten Jahren von fast 20 % in den Krisenjahren 1993/94 auf unter 8 % (Frühjahr 2008). Ab Herbst 2008 steigt sie im Zuge der weltweiten Wirtschaftskrise wieder an. Bei allen Aussagen über die soziale Lage muss berücksichtigt werden, dass junge, besser verdienende Familien überwiegend in den unmittelbar angrenzenden Gemeinden des Landkreises (zum Beispiel Sennfeld, Gochsheim, Schwebheim, Bergrheinfeld, Grafenrheinfeld, Niederwerrn, Dittelbrunn, Schonungen und Üchtelhausen) leben, während in der Stadt vor allem Ältere und Geringverdiener wohnen. Dies ist der Hauptgrund, weshalb die Stadt im Zukunftsatlas 2007 trotz aller wirtschaftlichen Dynamik im sozialen Bereich deutschlandweit nur auf einem hinteren Platz steht und die höchste Seniorenquote verzeichnet. Die Überalterung der Bevölkerung wird gerade für viele Vereine zunehmend zum Problem. In den 1990er Jahren konnte die Einwohnerzahl nur durch staatlich gelenkten massiven Zuzug aus Osteuropa annähernd stabil gehalten werden. Russlanddeutsche und ehemalige Gastarbeiter, vor allem Türken, stellen heute ein Viertel der Bevölkerung. Das relativ niedrige Einkommensniveau in der Arbeiterstadt und die damit einhergehende geringere Kaufkraft sorgen für vergleichsweise niedrige Lebenshaltungskosten.

In der Stadt befindet sich einer der letzten großen US-Standorte in Deutschland. Insgesamt leben im Raum Schweinfurt, wenn sie nicht gerade auf einem Auslandsaufenthalt (Irak, Afghanistan) sind, mehr als 11.000 US-Bürger. Im Rahmen einer Umstrukturierung wird es in den nächsten Jahren jedoch auch in Schweinfurt zu einem vollständigen Abbau der US-Truppen kommen. Da US-amerikanische Soldaten nicht meldepflichtig sind, ist somit die eigentliche Einwohnerzahl Schweinfurts noch einmal um diese Zahl größer als die offiziellen Angaben, was immerhin einer Vergrößerung von fast 20 % entspricht. Die Stadt Schweinfurt nimmt seit der Hartz-IV-Reform als eine von 69 zugelassenen Trägern am Optionsmodell teil. Die Stadtverwaltung ist dabei seit 2005 für die Vermittlung und Leistungsbewilligung für Langzeitarbeitslose aus der Stadt zuständig. Hierzu wurde die Stabsstelle Beschäftigung und Grundsicherung gegründet.[20][21] Im Jahre 2011 wurde aufgrund der Bundesgesetzgebung diese Einrichtung dauerhaft und in „Jobcenter“ umbenannt.[22] Die vorher nur befristet eingestellten Mitarbeiter erhielten Dauerarbeitsverträge.

Partnerstädte

Religionen

Christentum

Evangelisch-Lutherisch

Schweinfurt wurde 1542, und damit im Vergleich zu anderen Reichsstädten relativ spät, evangelisch.[24] Hierfür sind folgende Gründe anzuführen:

- Die Stadt war als kleine Reichsstadt besonders auf das Wohlwollen des Kaisers bedacht, da die Reichsunmittelbarkeit das höchste Gut darstellte.

- Schweinfurt zusammen mit dem benachbarten Reichsdörfern Sennfeld und Gochsheim bzw. mit dem reichritterschaftlichen Ort Niederwerrn waren vollständig vom katholischen Hochstift Würzburg umgeben. Bei einem Konfessionswechsel musste mit militärischen Übergriffen durch den Bischof von Würzburg gerechnet werden. Der Schutzherr der Stadt Graf Wilhelm von Henneberg bot dafür nicht genügend Rückhalt.

In St. Johannis wird mit dem Gemeinen Kasten eine eindeutig lutherische Einrichtung eingeführt. Im April 1525 wurde das erste Kind auf teutsch getauft. 1532 predigte der sächsische Hofprediger Spalatin anlässlich des Fürstentages in der Liebfrauenkirche (1729 umbenannt in St. Salvator). Vor Einführung der Reformation fanden die evangelischen Gottesdienste außerhalb des reichsstädtischen Gebiets auf Schloss Mainberg bzw. in Sennfeld statt. Die Stadt erwarb 1542 das aufgelöste Karmeliterkloster. Die Ratsherren Nikolaus Sprenger und Ludwig Scheffer konnten mit Landgrafen Philipp I. von Hessen, den führenden Kopf des Schmalkaldischen Bundes und Vorkämpfer des Protestantismus, als Schutz- und Schirmherren und Reichsvogt gewinnen. Der von Landgrafen gesandte Prediger Johann Sutel, genannt Sutellius, hielt am 19. Juni 1542 den ersten protestantischen Gottesdienst in Schweinfurt und erstellte in der Folgezeit eine Kirchenordnung. Der Rat, die Pfarrer, wie auch jeder, der das Bürgerrecht erwerben wollte, wurden fortan auf die evangelische Lehre vereidigt. Damit waren bis zum Ende der Reichsstadtzeit Katholiken vom Bürgerrecht ausgeschlossen. Stadtschreiber und Syndikus Adam Alberti († 1583) unterzeichnete 1579 für Bürgermeister und Rat der Stadt Schweinfurt die lutherische Konkordienformel von 1577.[25]

Zur Zeit der Gegenreformation (1587-1631) wanderten an die 700 Glaubensflüchtlinge aus Stadt und Hochstift Würzburg nach Schweinfurt aus. Der prominenteste unter ihnen war 1588 der Würzburger Ratsherr Balthasar Rüffer.

Römisch-Katholisch

Mit Einführung der Reformation waren alle Gotteshäuser evangelisch geworden. Das bayerische Religionsedikt von 1803 ermöglicht es, dass 1806 eine katholische Pfarrei wiedergegründet wurde. Die katholische Gemeinde erhielt von der Stadt die Spitalkirche zum Heiligen Geist für ihre Gottesdienste. Die Spitalkirche wurde mit dem stetigen Zuzug von Katholiken mit der Zeit zu klein. Im Jahr 1902 wurde der Nachfolgebau, die Heilig-Geist-Kirche im neoromanischen Stil fertiggestellt und ist seitdem die Hauptkirche der Schweinfurter Katholiken.

Judentum

Mit dem 1212 genannten Abraham von Schweinfurt lässt sich ein jüdischer Bewohner der Stadt nachweisen.[26]. Nach der Zerstörung im Markgrafenkrieg erhielt die Stadt 1555 vom Kaiser das Recht, den bisher in ihren Mauern lebenden Juden die erneute Ansässigmachung zu verweigern. Erst in bayerischer Zeit durften sich nach 1814 erneut jüdische Familien in der Stadt ansiedeln, die eine Jüdische Gemeinde bildeten und sich in der Siebenbrückleinsgasse eine Synagoge errichteten. Beim Novemberpogrom 1938 wurde das Gotteshaus von SA-Männern verwüstet, danach anderweitig genutzt, im Zweiten Weltkrieg zerstört und schließlich abgerissen. Ein Gedenkstein am ehemaligen Standort, jetzt Parkplatz der Sparkasse, erinnert an die jüdischen Einwohner, die vertrieben oder Opfer der Shoa wurden.[27]

Islam

Zurzeit sind in Schweinfurt drei Moscheen in Benutzung.

Kultur

Alle drei Jahre wird der Friedrich-Rückert-Preis der Stadt Schweinfurt an herausragende Schriftsteller vergeben.

In der seinerzeitigen Reichsstadt Schweinfurt wurde 1652 die Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina von vier Ärzten gegründet (benannt nach Kaiser Leopold I.), die heute ihren Sitz in Halle an der Saale hat. Das Leopoldina Krankenhaus erinnert noch an diese Gründung. Die Akademie verleiht die Carus-Medaille für herausragende wissenschaftliche Tätigkeiten. Seit 1961 verleiht die Stadt Schweinfurt den Trägern der Carus-Medaille den Carus-Preis.

Theater

- Theater der Stadt Schweinfurt

- Kulturwerkstatt Disharmonie

- Hans-Sachs-Gruppe – Pflege des spätmittelalterlichen Fastnachtspiels, der Literatur im Allgemeinen und des Renaissancetanzes

- Puppentheater ohne Namen

Museen

- Das Museum Georg Schäfer präsentiert die bedeutendste Privatsammlung deutscher Malerei des 19. Jahrhunderts.

- Enthält rund 1000 illustrierte Drucke, vornehmlich des 15. und 16. Jahrhunderts, darunter die nahezu vollständige Sammlung von Dürer-Stichen in hoher Qualität. Ein zweiter Sammlungsschwerpunkt sind die Erstausgaben deutscher Literatur von der Reformationszeit bis zum Realismus.

Die Museen und Galerien der Stadt Schweinfurt betreuen folgende Einrichtungen:

- Kunsthalle Schweinfurt im ehemaligen Ernst-Sachs-Bad

- Sammlung Joseph Hierling zum Expressiven Realismus, Sammlung für zeitgenössische Kunst der Stadt Schweinfurt, Wechselausstellungen

- Museum Altes Gymnasium

- Schwerpunkte der heimatgeschichtlichen Sammlung sind die Frühgeschichte seit dem 8. Jahrhundert, Darstellungen der Reichsstadtzeit, der Bürgerkultur, des Zunftlebens und des Beginns der Industrialisierung

- Gunnar-Wester-Haus

- Ikonensammlung Fritz Glöckle, Sammlung Graf Luxburg mit Gegenständen der Feuererzeugung und Beleuchtungskörper

- Vogelsammlung der Brüder Schuler

- Künstlerhof Oberndorf

Musik

- Kulturhaus Stattbahnhof (mit Jugendzentrum)

- Tonquadrat (Musiker Vereinigung)

Architektur

Bauwerke

Siehe auch: Liste der Baudenkmäler in Schweinfurt

Weltliche Bauten

- Historische Stadtmauer mit Wehrtürmen, Bastionen und Spitaltorbrücke (15.-18. Jahrhundert)

- Renaissance-Rathaus (1569–1572) von Nikolaus Hofmann, 1955 Erweiterungsbau von Fred Angerer

- Ebracher Hof (1573–1578); 2004–2007 Umbau zur Stadtbücherei durch die Architekten Bruno – Fioretti – Marquez

- Altes Gymnasium (1581–1582)

- Zeughaus (1590)

- Schrotturm (1611–1614, 1818)

- Historische Altstadt (Wohnhaus Metzgergasse 16, Wohnhaus Apostelgasse 21)

- Ernst-Sachs-Bad (1931–1933) von Roderich Fick, Brunnen von Joseph Wackerle, 2008–2009 Umbau zur Kunsthalle Schweinfurt

- Verwaltungsgebäude Fichtel & Sachs AG (1931–1933) von Paul Bonatz

- Willy-Sachs-Stadion (1934–1936) von Paul Bonatz und Kurt Dübbers, Adler von Ludwig Gies

- Verwaltungsgebäude FAG Kugelfischer (1952–1953) von Erich Schelling

- Verwaltungshochhaus SKF GmbH (1961–1963)

- Theater der Stadt Schweinfurt (1964–1966) von Erich Schelling

- Museum Georg Schäfer (1998–2000) von Volker Staab

- Hauptzollamt (2005–2007) von der Architektengemeinschaft Bruno – Fioretti – Marquez

Kirchen

- St.-Johannis-Kirche (ev.), historische Stadtpfarrkirche verschiedener Bauphasen, Turm wohl 1175/1200, Querhaus 1225/1240

- St.-Salvator-Kirche (ev.), 1717–1719, an der Stelle mehrerer Vorgängerbauten

- Heilig-Geist-Kirche (kath.), kath. Hauptkirche, 1898–1902 im neoromanischen Stil erbaut (Portale von Georg Wrba), Innenausstattung und Turm 1910/1911

- Gustav-Adolf-Kirche (ev.), 1929 erbaut

- Kreuzkirche in Oberndorf (Schweinfurt) (ev.), 1938–1940 erbaut

- St. Anton (kath.), 1950–1952 von Hans Schädel

- Kilianskirche (kath.), 1952–1954 von Hans Schädel mit Glasfenstern von Georg Meistermann

- St. Josef (kath.) in Oberndorf (Schweinfurt), 1953/1954 erbaut

- Maria Hilf (kath.) im Stadtteil Gartenstadt 1955–1956 erbaut

- Dreieinigkeitskirche (ev.) im Musikerviertel, 1958–1959 erbaut

- Auferstehungskirche (ev.) am Bergl, 1958–1959 von Olaf Andreas Gulbransson

- Christkönig (kath.) am Bergl, 1964–1965 von Heinz-Günther Mömken

- Christuskirche (ev.) auf der Maibacher Höhe, 1964–1965 erbaut

- St. Peter und Paul (kath.) am Hochfeld, 1965–1966 von Lothar Schlör

- St. Michael (kath.) im Musikerviertel, 1966–1968 erbaut, mit Pop-Art-Kreuzweg von Walter Gaudnek

- St.-Lukas-Kirche (ev.) am Hochfeld, 1966–1969 von Johannes Gerhard Weber mit einem Altarbild von Johannes Hewel (1947–2009)

- St. Maximilian Kolbe (kath.) am Deutschhof, 1987–1988 von Dag Schröder

Parks

- Wildpark An den Eichen (Parkanlage mit Tieren)

- Wehranlagen (Parkanlage am Stauwehr zum Saumain)

- Nach den Partnerstädten benannte Parks

- Châteaudun-Park

- Motherwell-Park

- Seinäjoki-Park

- Pfister-Park in Oberndorf

Vereine

- 1. FC Schweinfurt 05

- 1. Radfahrer-Vereinigung 1892 Schweinfurt e. V. (Radball)

- Bürger und Kulturverein Oberndorf 1997 e.V.

- ERV Schweinfurt Mighty Dogs (Eishockey)

- Schweinfurter Ruder-Club

- VfR 07 Schweinfurt

- Turngemeinde 1848 Schweinfurt

- DJK Schweinfurt

- TV Schweinfurt-Oberndorf

- Freie-Turner-Schweinfurt

- TV Jahn Schweinfurt

Wirtschaft und Infrastruktur

Schweinfurt ist das industrielle Zentrum Unterfrankens, das über etwa 49.700 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze (2008)[28] und eine der höchsten Arbeitsplatzdichten in Deutschland verfügt.[29] Die Stadt ist umgeben von einer weitgehend landwirtschaftlich geprägten Region. Hierher kommen täglich Pendler aus bis zu 40 km Entfernung. Nach einer schweren Krise am Beginn der 1990er Jahre mit dem Verlust von mehr als 10.000 Arbeitsplätzen erlebte die örtliche Industrie bis Herbst 2008 einen neuen Boom. Das Schweizer Forschungsinstitut Prognos setzte Schweinfurt im Zukunftsatlas 2007 im Bereich Dynamik beim Vergleich von 439 deutschen Städten und Landkreisen auf Platz 1 (Zukunftsfähigkeit allgemein: Platz 19). Dank hoher Gewerbesteuereinnahmen konnten in den letzten Jahren große Investitionen getätigt werden (Konferenzzentrum, Kunsthalle, Altstadt-Sanierung, Silvana-Hallenbad, Stadtbücherei im Ebracher Hof). Ende 2008 war die Stadt schuldenfrei.

Der Industriestandort Schweinfurt

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts war Schweinfurt ein Zentrum der deutschen Farbenindustrie. Wilhelm Sattler produzierte und exportierte das (hochgiftige) Schweinfurter Grün in alle Erdteile. Mit dem Aufkommen der Anilin-Farben (BASF, Hoechst AG) verlor es jedoch ab 1860 an Bedeutung. Eine Farbenfabrik (Deifel) produziert bis heute in Schweinfurt.

Geprägt wird die Stadt seit etwa 1890 von der metallverarbeitenden Industrie.[30] Größte Arbeitgeber sind der Automobilzulieferer ZF Friedrichshafen AG (ehemals ZF Sachs oder Fichtel & Sachs), die beiden Wälzlagerhersteller Schaeffler KG (ehemals FAG Kugelfischer) und SKF (Svenska Kullagerfabriken) (vormals Vereinigte Kugellagerfabriken AG (VKF), Fries & Höpflinger) sowie die Bosch Rexroth Mechatronics GmbH (ehemals Deutsche Star) und Fresenius Medical Care.

Ausgangspunkt der großindustriellen Entwicklung der Stadt war die Konstruktion einer Kugelschleifmaschine durch Friedrich Fischer im Jahr 1883. In der Folge entstanden aus kleinsten Anfängen die drei Firmen FAG Kugelfischer, Fries & Höpflinger (1890) und Fichtel & Sachs (1895), die Schweinfurt zum Zentrum der europäischen Wälzlagerindustrie machten. Nach einer ersten Boomphase in den Jahren 1896/97 sank die Beschäftigtenzahl in der darauffolgenden Krise noch einmal auf wenige Hundert Arbeiter um 1900. Der industrielle „Take off“ vollzog sich ab 1903. Sowohl der Erste Weltkrieg wie auch der Zweite Weltkrieg brachten der Schweinfurter Industrie einen erheblichen Entwicklungsschub. Im Herbst 1918 zählten die drei Großbetriebe etwa 12.000 Beschäftigte (davon knapp 8.000 bei Fichtel & Sachs). Am Höhepunkt der Weltwirtschaftskrise waren es Ende 1932 nur noch 7.100. Die 1929 maßgeblich von SKF, Ernst Sachs und Georg Schäfer (II) gestaltete Neuordnung der deutschen Wälzlagerindustrie hatte zunächst viele Arbeitsplätze gekostet, erwies sich mittel- und langfristig für den Standort jedoch als Weichenstellung von kaum zu überschätzender Bedeutung. Auf die Depression folgte ab 1934 ein von massiven staatlichen Investitionen (Arbeitsbeschaffungsprogramme, Kriegsrüstung) getragener Wirtschaftsaufschwung. Ab Mitte der 1930er Jahre bis etwa 1970 war Schweinfurt nach Nürnberg, Augsburg und München der viertgrößte Industriestandort in Bayern. Das Wälzlager ist für alle Fortbewegungsmittel, egal ob Fahrrad, Auto, Flugzeug, Panzer oder Schiff, ein unentbehrliches Bauteil, wodurch die Unternehmen von der rasant ansteigenden Motorisierung und der Kriegsrüstung profitierten:[31]

| 1928 | 1932/33 | 1938/39 | 1944/45 | |

|---|---|---|---|---|

| Fichtel & Sachs | 6.800 | 2.300 | 6.700 | 7.100 |

| Fries & Höpflinger | 1.900 | - | - | - |

| FAG Kugelfischer | 2.200 | 2.800 | 8.000 | 11.700 |

| VKF (SKF) | - | 2.000 | 6.000 | 8.000 |